【Museum④】たばこと塩の博物館@とうきょうスカイツリー

退職に伴う有給消化期間の楽しみとして、

都内の博物館・美術館を巡ってみることにしました。

気になっていた「ぐるっとパス2024」を購入したので、

その対象館が中心となります。

第4回:たばこと塩の博物館

JT (日本たばこ産業) が運営する、

産業系の博物館。

たばこ と 塩、どちらもかつては

専売制だったという共通点があります。

必需品と嗜好品という違いがありながら、

どちらも専売制だった歴史を持つ、

なかなか深い組み合わせです。

入館料 100円が、ぐるっとパスで無料に。

ちなみに、年間フリーパスが 500円だそうで、

たばこ 1箱より安い年パスってなかなかないですよ。

最寄り駅はとうきょうスカイツリー駅。

以前は渋谷にありましたが、

2015年に墨田区に移転してきました。

博物館の周囲には JT関係の建物が密集しており、

JT村の様相を呈しています。

とうきょうスカイツリー駅から

本館を目指して南に向かう場合、

大横川親水公園を通ると歩きやすいです。

緑がいっぱいで、信号もないので快適。

公園に面した西側の入口もあります。

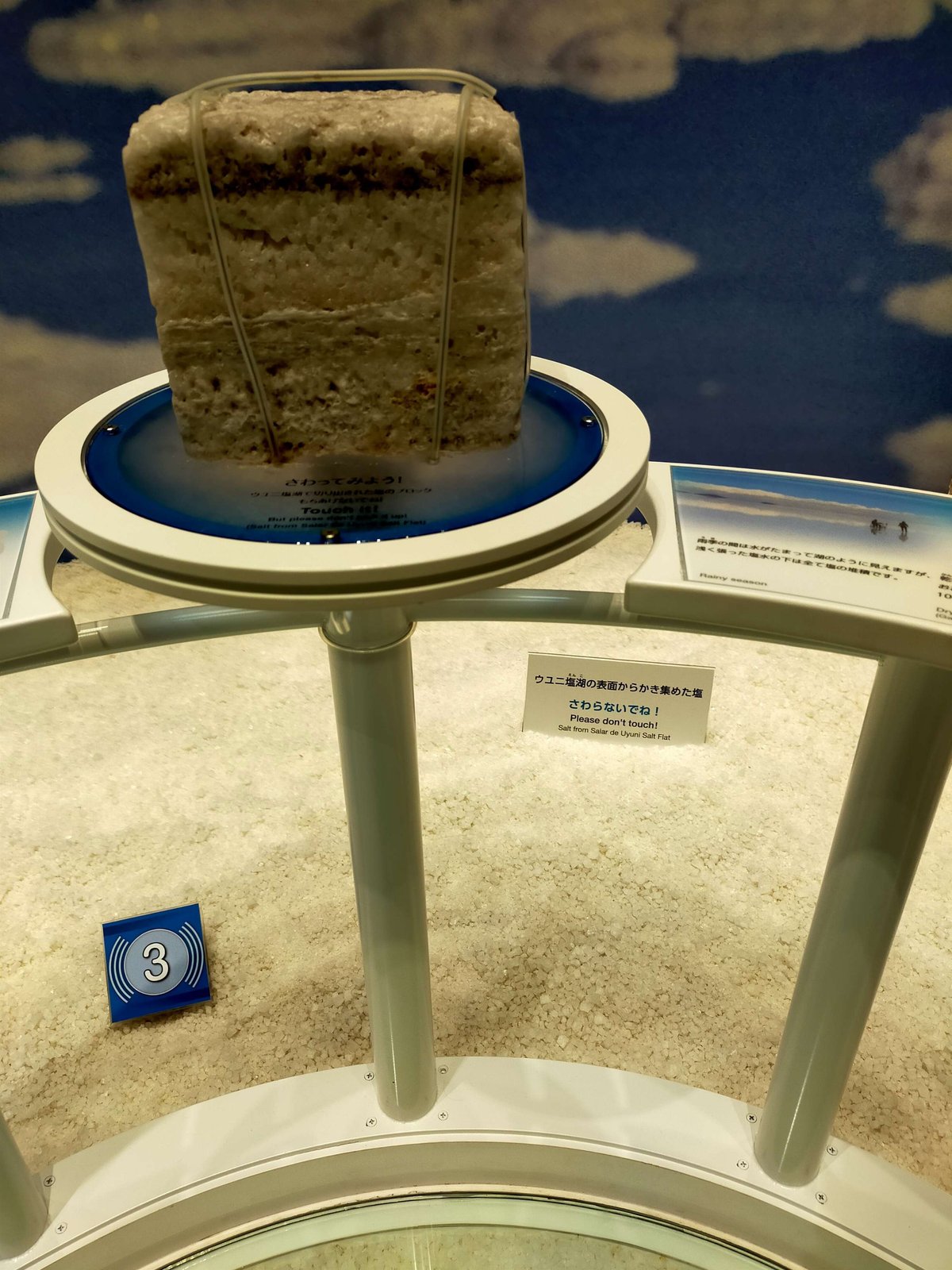

塩 (2F)

2F では、塩が生命の維持のみならず、

工業にも欠かせない物質であることがわかります。

岩塩層や海水を使って、

人間がどのように塩を獲得していったか、

実物の展示も使って詳しく解説されています。

学研まんがでも学習していましたが、

模型を見るとよりわかりやすいですね。

なかでもポーランドのヴィエリチカ岩塩抗は、

興味をそそられました。

岩塩を掘ったあとにできた空間を、

礼拝堂などに転用しています。

階段や彫刻も、すべて岩塩製。

資源として採掘しながら、残ったところが

そのまま建築資材になって一石二鳥。

岩塩を「海水の化石」と表現しているのは、

なるほどと思いました。

石油や石炭といった化石燃料と同じで、

気の遠くなるような年月を経て作られた資源です。

日本には岩塩層がなくなじみが薄いですが、

世界の塩生産量の 3分の2 は岩塩から作られており、

深掘りすれば文化的なつながりも見えてきそう。

後半は、塩というよりも塩化ナトリウムの解説です。

人体との関わりや、工業製品への利用を通して、

塩の重要性を痛感させられます。

また、夏休み期間中の特別展として、

「買い物ゲームで塩さがし!」

が開催されています。

コンビニのような空間で品物を選び、

塩が使われていれば高得点!というもの。

買い物体験とゲーム要素があり、

子どもウケしそうですね。

そんな楽しげなゲームに

中年男性1名で挑戦したワケですが、

無事にはなまるレシート(2,000点以上)をゲットしました。

塩が使われているモノを探すゲームですが、

正直、塩が使われていないモノを探す方が

よっぽど難しいです。

塩なくして我々の生活は成り立たない、

と言っても過言ではありません。

最後に、お土産に教材用の塩をもらえます。

(レシートの写真で重石にしてます)

娘と一緒に、家で実験してみようかな。

たばこ (3F)

3F は一転して、時間・地域ごとの

たばこ文化を学べる場所です。

塩とのつながりはあまり感じられず、

独立しています。

喫煙の歴史は古く、7世紀のマヤ文明の神殿に

たばこを吸う神のレリーフ(右手前)が残っています。

塩と違って、たばこはアメリカ大陸でしか産出しなかったため、

たばこが世界に広まるのは大航海時代以降になります。

コロンブスのアメリカ大陸「発見」から 100年足らず、

安土桃山時代には日本にもたばこが伝来しているので、

結構なスピードで伝播していますね。

喫煙具のコーナーは、

これだけで美術館として成立するんじゃないか、

ってレベルで充実してます。

西洋のパイプだけでなく、中国の鼻煙壺、

イスラム圏で使われる水パイプなど、

地域ごとの趣向を凝らしたグッズが

大量に展示されています。

中二病全開の斧型パイプとか。

ナポレオンの頭部つけちゃったパイプとか。

人類の美意識の深さと多様性を感じられます。

後半は、日本におけるたばこの歴史の紹介。

壁一面に展示された明治~現代の

たばこに関する広告は見ごたえがあります。

戦前は贈答品や社交のアイテムとして、

戦後は大衆品としてアピールされている

様子がわかります。

さらに時代が進むと、

健康志向の高まりと世界的なたばこ規制により、

喫煙のマナーが叫ばれるように変わりました。

マヤ文明から続く喫煙文化をたどって

現代のたばこの立場の低下を見ると、

たばこが変化したのではなく、

社会の価値観やマナーの基準が変化しただけ

でしかないと感じました。

私は根っからの嫌煙家ですが、

喫煙マナーやたばこを忌避する考え方が

根付いたのはつい最近なんですね。

マナーの啓蒙に努めている現代は、

たばこ文化が急激な変化にさらされている時期であり、

人々の価値観にひずみが生じるのも

やむを得ないことなのかもしれません。

なお、展示中では、

たばこは毒とも薬とも言っていません。

(16世紀の「たばこ万能薬説」には触れられています)

たばこそのものではなく、

たばこと人間の関係史や、

文化的な側面にスポットを当てている感じ。

その他写真

とうきょうスカイツリー駅から

大横川親水公園に向かうと、

公園の北端にある船舶型の建物が現れます。

Google ストリートビューを見てみると、

昔(2019年6月)は「業平橋観光案内所」になっていますが、

現在(2024年7月)はただの公園管理事務所でした。

目玉はローラー滑り台。

船首側のタラップから乗船、

螺旋階段で 2階に上がってみると、

特に封鎖もされていませんでした。

中年男性1名で挑戦した結果、

おしりかゆい虫になりました。

37℃の炎天下の中、

東京スカイツリーを見ながら

ローラー滑り台をする有給休暇に、

はなまるをあげよう。

おわりに

塩は考古学・地理学・化学、

たばこは歴史学・文化学・民俗学

の色が濃いと感じました。

文系も理系も満足できる博物館だと思います。

なにせ入館料が激安なので、

ぐるっとパスがなくても行けば元は取れますよ。

夏休みの自由研究にも使えそうです。

#わたしの旅行記 #旅行 #旅行記 #ぐるっとパス #東京 #墨田区 #とうきょうスカイツリー #たばこと塩の博物館 #博物館 #たばこ #塩

いいなと思ったら応援しよう!