「OKRでフォーカスする。」LayerXバックオフィス部門のOKR運用

こんにちは。ハタラクをバクラクにしたいLayerXの木村(akkyy_k)です。

あっという間に7月も下旬に入り、2Q(LayerXの会計年度は4月始まり)の最初の月が終わろうとしています。毎月思っていますが、光陰矢のごとし。

この記事は、6月から始まっている #LXベッテク月間 35日目の記事です。 前日の記事は@koyurin の少人数体制で、顧客体験をkeepし最大成果を出す。 バクラク新プロダクトのクロスセル施策ご紹介 でした。

さて、本日はコーポレート部門のOKRについてです。(タイトルではバックオフィス部門と書きましたが、社内ではコーポレートという単語を使うので、以後このように呼称します)

OKRとはGoogleやFacebookをはじめとした、シリコンバレーのテック企業大企業が積極的に取り入れていることから広がっている目標設定・管理手法です。ルーティン業務が多く、定量目標を持ちにくいコーポレート部門のOKR設定に悩まれたことはないでしょうか。

当社のコーポレート部門も手探りながら、この4月からOKRの運用を始め、7月から2サイクル目のOKRをスタートさせたので、その振り返りや策定のプロセスについてご紹介したいと思います。

(前置き)Bet Technologyはソフトウェアエンジニアの専売特許ではない

さて本題といきたいところですがその前に、ベッテク月間のお題は、読んで字の如くLayerXの行動指針の一つであるBet Technologyについて書くというものなので、OKRと何の関係があるの?と思われるかもしれませんが、OKRも一つの型であり、広義のBet Technologyと呼べるものと捉え書き進めたいと思います。

LayerXでは毎週月曜の午前中に全社定例を行っています。以下はある週の全社定例で、代表取締役CTOのymatsu-sanが話されたことです。

Bet Technologyと向き合うということとは

・××ではない

・ソフトウェアエンジニアのもの

・とりあえず最新技術やSaaS使おう

・なんでもソフトウェアで最初から解決しよう

・よりよい課題解決や手法をチーム全体・社会全体に広げていくこと

・課題を解決する方法を見つける

・それを型として整理する

・ソフトウェアやSaaSで実装して、誰でも使えるようにする

・よりAdvancedなものとして...

・これまで実現できなかったソフトウェア化を、より新しい技術で突破する

LayerXはソフトウェアエンジニアが大活躍している会社ではありますが、行動指針はあくまで全社員がインクルーシブされるべきものであり、その考え方をこうした形で咀嚼して共有いただく機会がありました。

この話を聞くまでは、コーポレート部門におけるテクノロジーの活用、と言われるとGASで自動化したり、SaaSを導入して省力化を図ったり、ということをイメージしていたのですが、もっと広い意味で捉えていたことに気づきを得たことを覚えています。

バックオフィス領域のOKRは、定量化/数値化が難しいという声が聞かれますが、プロダクト部門、ビジネス部門同様に、目標設定・管理手法の型の一つであるOKRを活用することで、自分自身やチームのフォーカスとそれに対する納得感を高め、アプトプットの向上に繋げることができるのではないかと考えています。

前置きが長くなりましたが、それでは本題。

OKR策定の進め方

以前書いたコーポレート部門のミッションに関する記事でも触れましたが、当社のコーポレート部門の管掌領域は、主に「経理」「労務」「総務」「法務」の4領域で、それぞれについてObjectiveを定めており、それらの上位にチームミッションを定めています。

2022年3月にチーム(全員で5人)で最初のOKRを定める際は、全体で2時間程度かけて、オフライン/オンラインのハイブリッド形式で行いました。

全員で問題意識の共有をし、全員でOKRのアイデアをだし(発散)、それをCFOのwatase-sanに取りまとめていただいて(収束)、最終的に決める形をとりました。

この時は今までに前職などでOKRを回した経験のあるメンバーと、私含め一度も経験のないメンバーが混在していました。

私自身もとにかく初めてのことであり、どの粒度で言語化すべきかなどもとても悩みました。

また、必ずしも全員が「経理」「労務」「総務」「法務」の業務に触れているわけではなかったので、その点もやりずらさがあったようにも感じました。

そこで2QのOKR策定に際しては、1Qの振り返りと「総務」のOKR設定のみ、全員で行い、それ以外は担当しているものだけで、打ち合わせを行いました。

具体的なステップとしては以下の通りです。

①全員で1Q OKRの振り返り(1時間程度)

②チームごとに2Q OKR案の作成(30分~1時間程度)

③チームメンバー+CFOでOKR確定 (1時間程度)

いずれも、その場でぶっつけでやるのではなく、事前にワークシートを用意し、自分で考える時間を持つようにしました。

では次に、1Qの振り返りと、2Qの策定のプロセスでどういった意見が出たかをみていきます。

1Q OKRの振り返り

まず、1Qで定めたOKRがこちらです。

それぞれの結果はここでは言及しませんが、100%達成したものもあれば、期の途中で検討の結果実施しないと決めたものもあります。

これらに対して、個別の施策の振り返りとは別に、設定したKR自体に以下のような振り返り時のコメントがありました(一部編集)

KR決定時点での効果・費用の定量化すべきだった

結果として検討の結果やらないものが生まれた

KR達成時の最終形及び作業ステップの定義が曖昧なものがあった

外部(他部署)の影響を加味してKRを定めたほうがいい

アンコントローラブルなKRの面もあった

総じて、1回目という事もあり、精度が低かったという反省です。

こうした反省も踏まえて2QのOKRを策定しました。

2Q OKRの策定

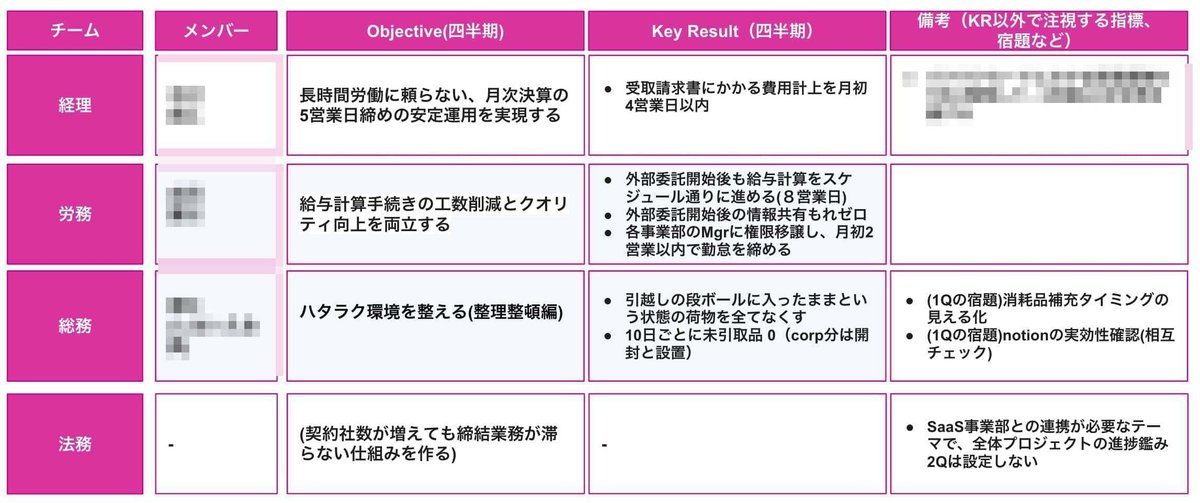

こちらが2QのOKRです。

1Qの反省を踏まえて議論の中で時間を使ったのがそれぞれのKRについて

達成したかどうかの判断が明確なKRになっているか(定量的かどうか)

やればすぐ終わるto doになっていないか

他部署との連携が前提になるモノについて、その部署と認識が揃っているか

アンコントローラブルなものは定めない

解像度が低くスケジュールの確度が低いものについては、解像度が高まってからKRに加える

といったところです。

1つ目については、OKRをご存知の方にとっては有名な本だと思いますが、個人的にはこちらの本の「OKRコーチングの例」に出てきたエンジニアリング部門におけるOKR策定の話が非常に参考になりました。

また、4つ目については期の途中で見直すべきではないという考え方もあると思いますが、どうしてもビジネスの進捗に応じて受動的な取り組みが出てきてしまう部署なので、こうしたやり方をすることになりました。

さいごに①

まだまだ、OKR運用は始めたばかりでありまだまだ改善の余地があるのですが、ともすれば目の前の業務に追われてしまうところを、あえて期日を切り、成し遂げたいことを言語化することでそのテーマについてチームとしてフォーカスできるように感じています。

また先日以下の記事で日本人の「働きがい」が失われていると紹介されていましたが、OKR運用がうまく軌道に乗れば、チームとしての一体感であったり、個人の充足感の向上にも繋がります。それが「働きがい」の向上にもつながるのではないかと思うので、引き続き工夫していければと思います。

さいごに②〜 We are hiring!!〜

LayerXのコーポレート部門(経営管理部)でも、採用を募集しています。

少しでも興味をお持ちの方はお気軽にご応募ください。