低賃金と低生産労働生産性の諸悪の根源は、解雇規制である

最近、私は個人的に、出費の見直しを行っているのですが、そこで切り捨てる対象となるのは、食事や日用品ではなく、服、本、各種サブスク等、言わば、典型的な第三次産業の商品である訳です。

そして、それは私に限らず、他の方々であっても、支出を切り詰めるとなったら、真っ先に、食事や日用品以外の物やサービスこそがその対象になるのではないでしょうか。

なので、"第三次産業の需要は常に不安定であるため、そもそも、そういった企業に対しては、解雇規制等の法整備を行う事自体が向いていないのではないか"と思い至り、そこから連想して、"解雇規制こそが、日本の低賃金や低労働生産性を招いてしまっているのではないか"と思い立った訳です。

1.日本の賃金や労働生産性が、他国に比べて伸び悩む原理

まず、原理としては単純で、賃金で言えば、説明するまでも無く、企業にとっての不要な人材を容易に解雇する事が出来ないため、結果的に、新卒や優秀な人材等その他の従業員に支払う給与は中々上げられないという事になります。

そして、労働生産性で言えば、従業員の解雇が容易でないため、設備投資を行ったり、優秀な人材により高い給与を払ったりという事が行えないという事が考えられます。

以上より、解雇規制こそが、日本の賃上げや労働生産性の向上を阻んでしまっているという事が出来る訳です。

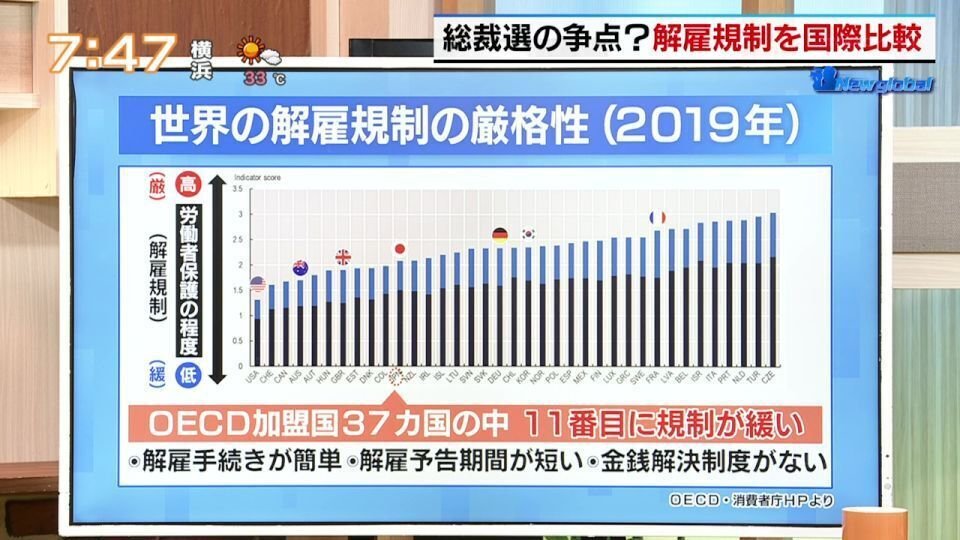

2."海外の方が、解雇規制が厳しい"という意見について

たまに、"海外の方が、解雇規制は緩い"という主張を目に致しますが、その主張は、私の主張の反論と成り得るでしょう。

しかし、下図からお解り頂ける通り、特に欧州では、失業率が、日本のよりも遥かに高いという事情がある訳です。

つまり、"欧州等では、厳しい解雇規制が敷かれている"という事は事実である一方、"だからこそ、端から人を雇わない"という主義主張がまかり通っていると考えられ、解雇規制が厳しいという事を成り立たせるために、高い失業率という代償を払っていると言える訳です。

実際、欧州には、日本のように、新卒一括採用という風習も無く、一概に、若者の失業率も高いという事情もある訳です。

ですから、他国との比較を行う場合は、解雇規制という一側面だけを見るのではなく、他の部分も含めて、総合的に考えた上で、改革の良し悪しを判断すべきであるという事です。

3.既に高度経済成長期は終わっている

最近、岸田政権から石破政権に至るまで、何の改革も行わずに、執拗に、賃上げだけを呼びかけるような政治活動を行っております。

しかし、そういった主張が通用するのは、1980年代の高度成長期においてだけでしょう。

やはり、私の主張が正しければ、"解雇規制を緩和しない限り、賃上げは起こり得ない"という事に成ります。

そして、そもそも、日本経済に限って言えば、30年間もGDPが全く成長していない訳で、人口減少に伴って内需も縮小し続ける訳ですから、全くと言って良い程、賃金や労働生産性を向上させるインセンティブが、企業には存在しないと言える訳です。

なので、現政権は、本当に賃上げを望むのであるならば、"未だ、日本は、毎年経済成長をし続ける高度成長期にあるんだ"という非現実的な妄想を繰り広げるのではなく、現実に則し、"如何に、解雇規制を緩和して、賃金上昇に繋げるか?"という方針を執る必要があると考えます。

4."何を切り捨てるか?"という事の議論こそ、重要である

自民党の賃上げ然り、日本維新の会の高等教育無償化然り、国民民主党の年収の壁の引き上げ然り、そういった政策は、改革の良い側面でしかありません。

ですが、本当に議論すべきで、国民に開示すべきであるのは、"その改革を実施する事によって起こる悪い影響"であり、そういった議論が成されないからこそ、30年以上、日本の政治においては、何の改革も実行されないのだと思います。

ですから、賃上げに限って言えば、解雇規制緩和の議論が実施され、実際に、解雇規制の緩和が成されないという事であれば、ほぼ確実に、一生実質賃金は下がり続ける事は確定していると言っても過言ではないと思っております。

まとめ.

個人的には、今の日本の雇用慣行や賃金体系について、特に不満を持っている訳ではありませんが、もし仮に、"もっと賃金を上げて欲しい"と望むのであるならば、解雇規制の緩和を実施する事は、必須となると思っております。

ですから、解雇規制の緩和の議論から逃げ続ける限りは、本格的な賃上げは、一生起こらないのではないかとも思っております。

また、賃上げの話に限らず、日本の政治の議論というのは、どうも、良い側面ばかりにフォーカスが当てられ、時間や労力が割かれてしまっていると言う悪い癖があると思っております。

そして、どんなに良い側面の議論を進めたとしても、いざ、国民に、その改革のデメリットを提示する段階になれば、結局、大きな反発を招き、全ての努力が水の泡に化す訳です。

ですから、政治家というのは、どんな改革を実施するにせよ、その改革の実施する事で起こる悪い側面を国民に開示する事が必要であると考えております。

かたや、国民に至っても、良い側面ばかりを語る政治家を信じるのではなく、"一体、どんなデメリットが生じるのか?"という事を疑って掛かり、政治家に対し、しっかりと問い詰める姿勢を持つという事が、重要であると考えております。

いいなと思ったら応援しよう!