"物語"の続き -[第八次椿会 あたらしい世界“ただ,いま,ここ”]@資生堂ギャラリー 銀座

「第八次椿会 あたらしい世界“ただ、いま、ここ”」@資生堂ギャラリー 銀座。

まず「椿会」とは、ということから。

「椿会」は、第二次世界大戦で一時中断していた資生堂ギャラリーの活動を、1947年に再開するにあたり誕生したグループ展です。アートが人々に希望を与え、勇気をもたらすという信念に基づき、戦争や災害、不況などで世の中が閉塞状況にあるときにも再興を願い開催してきました。

2021年にスタートした第八次椿会は、2023年まで3年間をかけて、afterコロナの「あたらしい世界」について考えてきました。メンバーは、杉戸洋、中村竜治、Nerhol (ネルホル)、ミヤギフトシ、宮永愛子、目[mé]。この6組は、ジャンルを超えた活動やコラボレーション、チームでの制作などを行う、今の時代を代表するアーティストたちです。

(中略)

今年も「あたらしい世界」における「豊かさ」への探求を継続するなかで、新たに「放置」と「無関心」というキーワードが浮かび上がりました。それらには、自ら決断するのではなく自然のままに「放置」することや、「無関心」に関心を向けることで、あたらしい価値が生まれるのではないかという思いが込められています。その背景には、コロナで加速した管理体制へのささやかな抵抗や、一方では、他にゆだねることや、思いもよらぬ事物について知ることが、新たな共生の在り方や自由で豊かな世界をつくっていくことに結び付くのではないかという期待があります。そこでたどり着いたのが“ただ、いま、ここ”を大切にしたいという思いです。最終回となる本展では、3年間で構築したメンバーの関係性や経験をもとに、それぞれが3年間の集大成となる作品を新たに作成し、昇華する展覧会をつくりあげます。

シーズン3からの”ドラマ”

afterコロナの「あたらしい世界」についての3年目の展示ということで、あたかも連続ドラマのシーズン1と2は概要だけ読み、シーズン3を観てみました、という状態になった。

とても練り込まれた企画展、ということは(たぶん)感じることはできつつも、理解がほぼ追いついていない。

資料は、公式サイトで公開されている「展示作品について ~アーティストインタビューより~」にある。

先に目を通しても、後で見ても、「そういうこと!」という愉しみがあると思う。

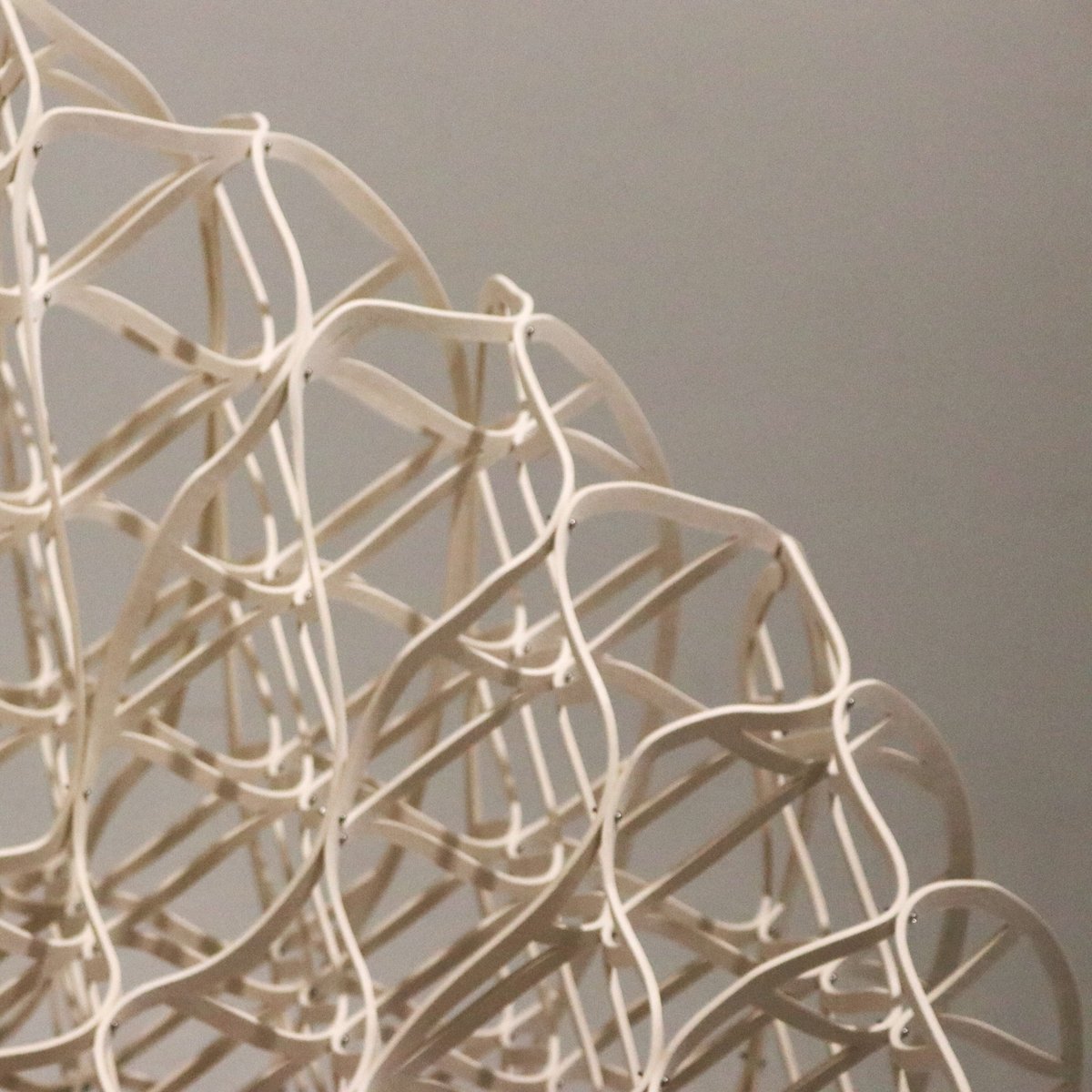

中村 竜治

わたしは資料を読まずに鑑賞した。会場を出て、しばらくしてから読んでみて、最も「えっ」となったのは、この作品だ。

1枚目は無理やりトリミングした。それだけ、作品意図からすると外れた鑑賞のしかたをしていたことになる。

この「椅子」について作家は「水面をモチーフにしていて、格子状の 構造体に色鉛筆で 6 色に着色したので、見る角度によって色が移ろうようになっています」(上にリンクを貼った「展示作品について ~アーティストインタビューより~」、以下同)と解説している。

写真のように、観る方向によって印象を変える、「椅子」のほうにばかり気を取られていた。

下も、作品は椅子単体ではなくて、タイトルは《無関係》。柱との無関係という関係性がテーマであった。

下も《無関係》。これは偶然このアングルで撮って、柱が意味ありげに入っていたので、あとでトリミングしたものだ。

少しだけ、種明かし。

《無関係》 について

今回、椅子を 2 脚と柱を 2 本展示しています。椅子の一方は波をモチーフにしていて、紙の板を波状に曲げ、それを積 層させてつくっているのでいろんな波模様が見えてくるようになっています。もう一方は水面をモチーフにしていて、格子状の 構造体に色鉛筆で 6 色に着色したので、見る角度によって色が移ろうようになっています。

(中略)

最後の年となる今回の柱は、関係を積極的につくるものというよりは、ただそこにあるも の(つまり無関係なもの)としてつくりました。そのような柱に対して他の作家や鑑賞者は何を感じ、どんなリアクションをと るのか? 関係が生まれるのか生まれないのか? 生まれるとすればそれはどんな関係か? そんな試みです。

ミヤギフトシ

会場に至る階段の踊り場で、はじめに出逢ったのが本作だ。

作家は「椿会と重なる時期に『幾夜』という小説を書いたので、それをベースに考えた」と明かす。

踊り場の作品 《光を受けきらめく金色のペン先を、私は波のように走らせる》 は、1 年目からインスタレーションの一部や 映像の中で使ってきた、オノトという万年筆を今回も使い展示しています。手紙や文章、物語がテーマとしてあったので、 テキストが糸になってつながっていく、その導入のような作品を作りたいと思い、「オンディーヌ」の詩の最初のフレーズを用い ました。下の展示室の作品 《Banner (from Ondine) #1-5》 には、その続きの断片的な詩を並べました。

宮永愛子

息を呑んでしまうような、ガラスケースの中の世界。

このナフタレンを使ったアートは、森美術館でも鑑賞したことがある(そのときは「靴」がテーマだった)。

《message(2019/2021/2022/2023)》について

2021 年から 3 回とも出品しているのですが、最初は 2019 年に資生堂のウインドウに展示したもので、作品の変成は 資生堂の時間の中でだけ成長・記録しているので、時間のような役割を果たすと思っています。

脆く、壊れやすく、儚げな作品は続く。

《海の 頂 いただき》、《詩を包む -ホワイトローズ-》、《深い眠り/あさい目覚め》について

昨年、たまたま資生堂ギャラリーのそばの花椿通りの道路工事で地中を掘っているタイミングに居合わせ、この場所の昔の 土や煉瓦を手に入れることができたので、それを使ってガラスを作りました。私たちが普段目にする現在の銀座の整った場 所とは違う時間軸を発見したので、その時間と触れ合うようなことがしたいと思いました。今回は去年つくったガラスの素材 を使って香水瓶を作りました。それを、どういういきさつでどのように出てきたのかということも見せたいと思い、わざと床に置い て展示しています。

(中略)

《詩を包む -ホワイトローズ-》は、溶解したガラ スのなかに香水を含ませた石を置いて焼成した作品です。すると香水が持っている水分が蒸気となって外に出ようとするの で、それが空洞になってガラスに包まれる状態が残ります。香水には色はないのですが、溶解するなかに閉じようとするとそ の成分によって色が残り、そのような痕跡と一緒に香水の空気を残すことができたので、それを作品としてみせたいと思いました。

Nerhol (ネルホル)

ふしぎなところに設置されている意図は? と謎だったのだけど、

「今回、それぞれの作家さんの作品の近くに自分たちの作品を置いています。導線のなかで、なるべく他の作家さんの作品 が目についてから自分たちの作品がある、というなかたちで見えるように設置しました。作品も大きくせず、初めてこの小さい サイズで作ってみたというのも、設置場所のことを考えてのことでした」という解説を読み、納得した。

《Aloe arborescens》、 《Oxalis triangularis》、《Lycoris radiata》、《Amaranthus retroflexus》に ついて

今回、「放置」と「無関心」のテーマをそのまま作品にするのではない方法を考えたいと思い、それぞれ作家さんにインタビュ ーすることにしました。

(中略)

はじめはそのインタビューした動画から作品をつくろうと思っていたのですが、作家さんを訪 問した場所で見つけたさまざまな植物や景色、いろんな環境に肌でふれたことから、それぞれの作家さんのスタジオ近くで 撮影した植物の動画を使って作品をつくることにしました。

杉戸洋

なぜ芋なのかといえば、作家たちとのディスカッションのなかで「無関心」というキーワードからミラーボールを連想し、そこから「月」、月と言えば満月の夜に芋堀をする習慣がある、というところがらつながったのだという。

作品《海と芋》、《さつま芋ランプ》について

最初は《海と芋》だけ出すことを考えていました。前回ロープのテンションを張るのにこの場所を使ったので、なんとなくここを 引き続き使いたいというのがありました。自分のなかでは杭を打つというか、海とサツマイモが浮いているイメージが直感であ り、みんなは何を持ってくるかということも想像しながらこの作品を考えました。柱が出来上がったのをみたときに、ちょっと太 かったなというのが正直なところで、もう 1 本柱に対して吊り下げるものがあればそれも和らぐかなと思い、《さつま芋ランプ》 を吊り下げました。

目[mé](め)

海から切り出して瞬間的に固めたような作品、床に貼られた顔写真のシール。これは説明を要する作品。

《景体 2#2》、《小さな窓》について

《景体 2#2》は、「遠くの海を近くにみたい」という思いから着想し、景色と物体の間の存在を捉えようとしています。作品 は、ある時に興醒めしたり、またある時には陶酔させられるような、どこか見る側の意識が反映されるような側面があります。 《小さな窓》は、ぼうっと窓の外を見る人が、会場にほったらかされているように配置される作品です。ぼうっと窓から景色を みている人を、世界の側から見返したようなものになればと思っています。

物語の続きを鑑賞して

引用に戻る。

コロナ禍は、アーティストたちの心境や世の中に向けるまなざしにも変化を与えました。2021年は「触発/Impetus」というテーマの下、資生堂がこれまでの椿会展で蒐集してきた美術収蔵品から、メンバーが「あたらしい世界」を触発される作品を選び、それに応えるかたちで自身の作品を共に展示しました。それは、アーティストや作品といった個を強く意識しながら過去と現在の「椿会」を結びつける展覧会でした。昨年は、「探求/Quest」をテーマに、メンバー同士のアイデアの共有を深め、それぞれの作品や大切にするものを素材として持ち寄り、展覧会自体が1つの作品のようなコレクティブな空間をつくりました。

会場から感じたのは、アーティストたちが横につながり、今、この会場で展示すべき作品を考えて展示している、という、ふしぎな「つながり」感だ。

作品ごとに表現方法は全く違うのだけれど、どこか調和がとれていた。

地階に広がるそんな世界を堪能し、階段をのぼれば夢から醒めて、わたしたちは銀座の街の喧騒の中に消えていくことになる。