和紙の魅力に迫る: 日本画の革新と最薄紙が支える修復技 (元教授、定年退職242日目)

30 年ほど前、東京近郊に住んでいた私は、奥様と休日に都内へよく足を運んだものです。秋葉原の電気街や神田の古書店街が主な目的地でしたが、銀座を散策することもありました。東京駅八重洲地下駐車場に車を停めると、まずは地下街で丸天とゴボ天が入った博多うどんを味わいます。その後、八重洲ブックセンターを軽く覗き、ぶらぶらと銀座まで歩きました。特に目的があったわけではありませんが、銀座4丁目の交差点に差し掛かると、毎回「ああ、銀座に来たんだな」と実感しました。私自身の趣味で、交差点東南角の日産ショールームの展示を見たり、2階でグッズを購入するのが当時の楽しみでした。

その銀座4丁目交差点の北西角から2軒目に店を構えるのが、1663 年創業の老舗書画用品専門店「鳩居堂」です。路線価日本一 (1平方メートルあたり4千万円以上!) の場所としても有名です。奥様の希望で立ち寄ることも多く、その際は奥様が一筆箋やカード類を選んでいる間、私は店内をゆっくりと見て回っていました。特に和紙コーナーの充実ぶりには、いつも目を奪われました。

先日の note 記事では、絹の紙を用いた日本画の奥深い世界を書きました。今回は、NHK BS「美の壺」の「風土と技が織りなす 和紙」特集で特に印象に残ったお話をご紹介します。

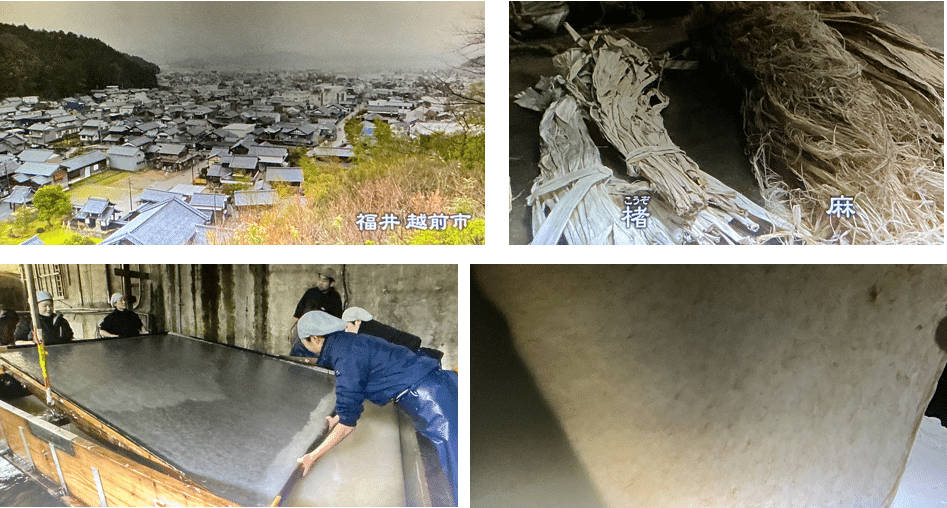

和紙は越前、美濃、土佐の日本三大和紙をはじめ、全国各地で今でも製造されています。その歴史は 1300 年以上にも及び、楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)、麻などの植物繊維を原料に、古くから伝わる技法で丁寧に作られています。今回は、その中でも特に印象的だった越前と土佐の伝統の技と和紙の魅力に迫ります。

千住博と横山大観を魅了した越前雲肌麻紙の可能性

日本画家の千住博さんが、ベネチア・ビエンナーレで受賞した作品(越前和紙に描かれた壮大な滝)の前で、「雲肌麻紙(くもはだまし)」の魅力について語られました。雲肌麻紙とは、麻と楮を主な原料として匠の技で漉き上げられ、その名の通り紙の表面に繊維が絡まりながら雲のように見える和紙です。(下写真もどうぞ)

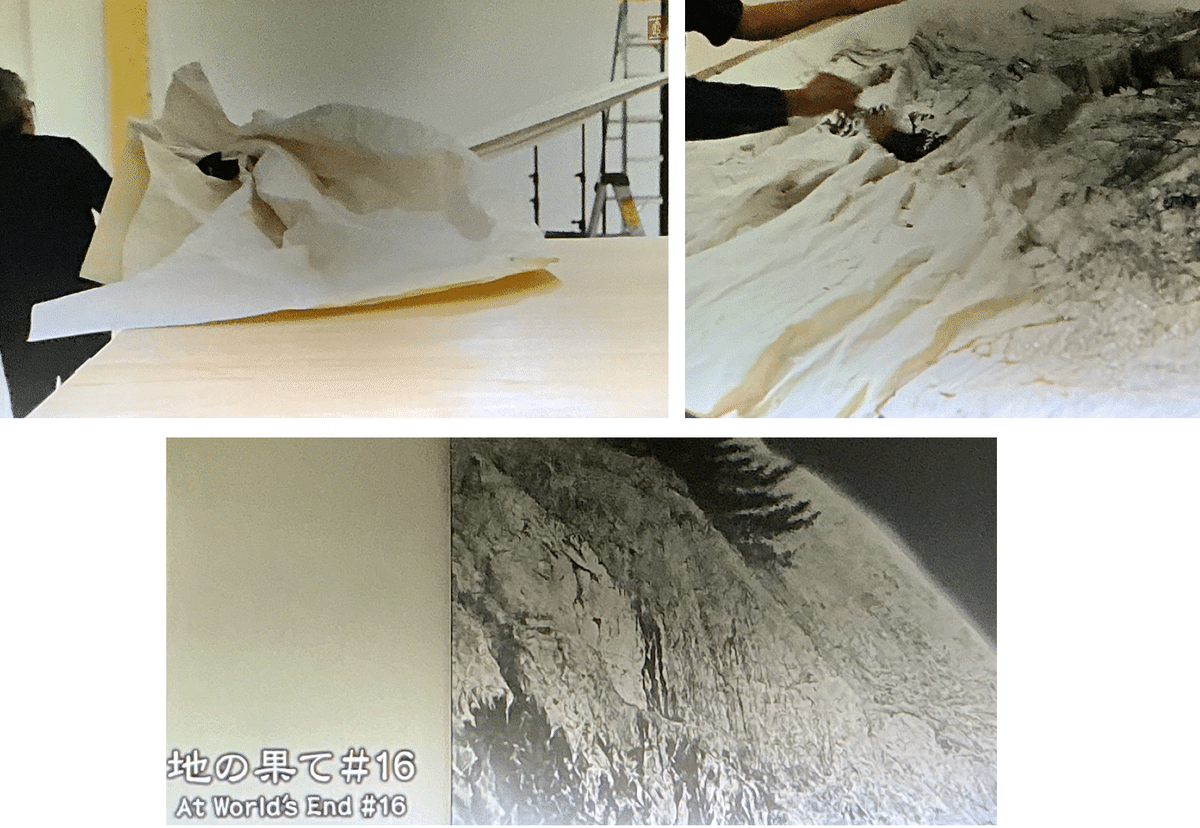

千住さんは、この紙でしか表現できない技法の一つとして、紙を揉んで皺を作り、その上に岩絵の具を塗ってゴツゴツとした岩肌を表現しました。ポイントは、漉き込まれた麻が、強さと同時にふわふわとした雲のような風合いを兼ね備えている点です。(下写真もどうぞ)

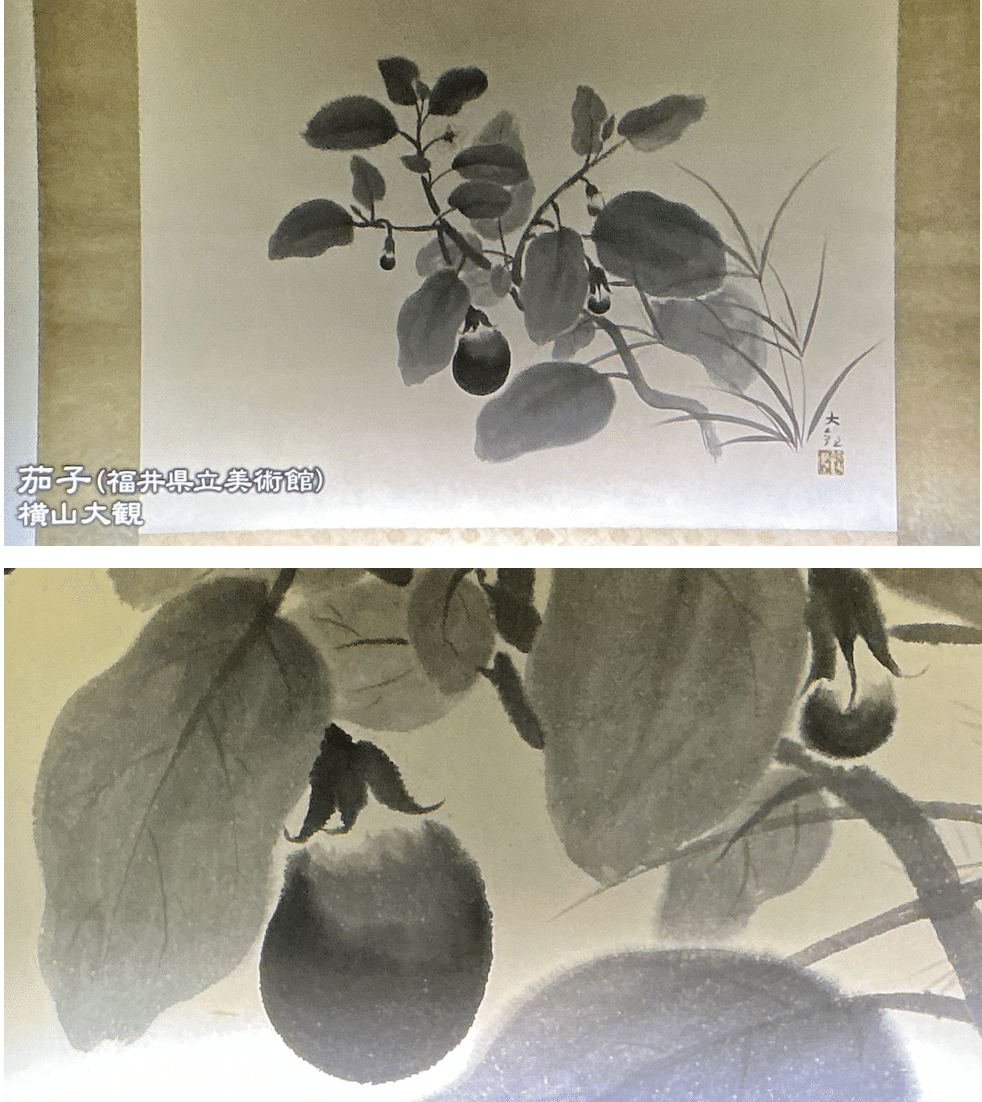

当時、この和紙が知られるようになると、日本画家たちはこぞって使用するようになったそうです。日本画の巨匠・横山大観(私の地元、水戸のご出身です)もその一人で、雲肌麻紙との出会いをきっかけに、新たな表現法を切り開いたと言われています。

麻の紙ならではの独特な滲み方を活かし、滲ませたいところは滲ませ、滲ませたくないところは滲ませない、という高度な技法を駆使しています。実際に作品を見ると、場所によって滲み方に明確な違いがあり、従来にない表現の可能性を広げたことがわかります(下写真では、ナスの部分は滲んでいませんが、葉の部分はぼんやりと滲んでいます)。

最薄の和紙「土佐典具帖紙」による修復の技

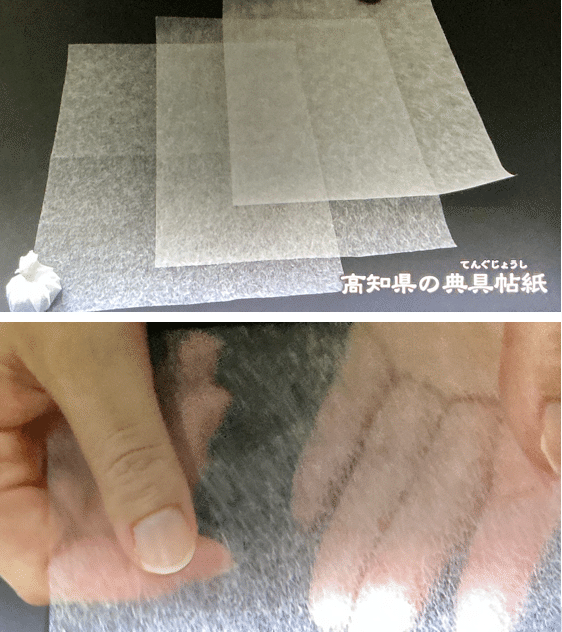

日本で作られる最も薄い和紙と言われる「土佐典具帖紙」も紹介されました。透けるほどの薄さでありながら、容易には破れない丈夫さを持ち合わせています(下写真)。そのため、一時は欧米に輸出され、タイプライター用の紙として重宝されたそうです。

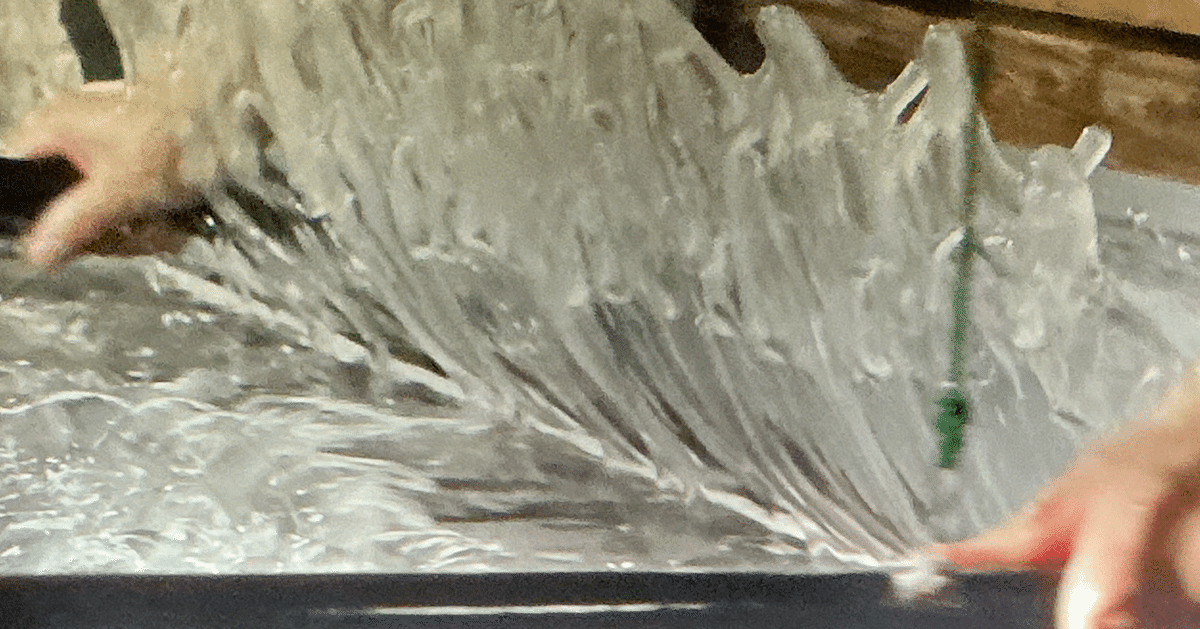

際立った薄さの秘密は、まず楮の繊維を極限まで細かく削ぐことにあります。そして、簀桁(すけた:紙漉き用のすだれの付いた木枠)を勢いよく振って漉く技術がこの和紙を作るポイントです。水を激しく大胆に流すだけでなく、ひねりも加えたり、簀桁の角に水をぶつけて流れを作ることで、繊維をしっかりと絡め合わせ、薄く均一な紙を漉き上げることができるのです。(タイトル写真、下写真:注1)

この至高の和紙は、古文書の修復においても重要な役割を担っています。あまりにも薄いので、資料の上に貼り付けても文字が透き通るため、元の文書が明確に読めるのです。修復の際は、破損箇所の大きさに合わせて和紙を水で湿らせてちぎり、周囲を毛羽立たせることで、貼り付けた際に境目が目立たなくなります。そして、澱粉糊を破れた部分に塗り、上から和紙を乗せて、薄い糊を塗って馴染ませます。まさに、文化財保護に大きく貢献する素晴らしい技です。(下写真をどうぞ)

和紙職人たちは、確かな技と誇りを持って伝統を守り続けています。その技術と精神は、日本画から文化財保護まで、幅広い分野で日本の文化を支えていることがわかりました。この貴重な伝統工芸が、次世代へと確実に受け継がれていくことを心から願っています。

−−−−

注1:NHK BS 番組「美の壺:風土と技が織りなす 和紙」より