【意訳】 ブルース・ナウマン:コンテンポラリーアートを揺るがすアーティスト

Source: Bruce Nauman’s Seismic Impact on Contemporary Art - Artsy

※英語の勉強のためにざっくりと翻訳された文章であり、誤訳や誤解が含まれている可能性が高い旨をご留意ください。

もし間違いを発見された場合は、お手数ですが 山田はじめ のTwitterアカウントへご指摘を頂けると助かります。

Bruce Nauman’s Seismic Impact on Contemporary Art

Tess Thackara

10 19, 2018 3:46pm

ブルース・ナウマンの懐疑的なコンテンポラリー・アート作品を見るとめまいがしそうだ。彼の過去の作品集を無差別に選んだとしよう。そこには溢れたコーヒー、何もない廊下で風を起こす業務用扇風機、長くて難解な文章のネオンサイン、といった写真が含まれているだろう。

また、黒い絵具を自分の金玉に擦り付ける様子をクローズアップで撮った映像作品も。

これら全ては難解かつ審美的でないため、アートワールドの自己陶酔の産物に見えるかも知れない。しかしナウマン作品は、その見かけ上の単純さと裏腹に挑戦的である。

ナウマンの1973年のリトグラフには、反転した大文字でこう書かれている。 “PAY ATTENTION MOTHER FUCKERS.”(気をつけろクソ野郎ども)

“ブルースは多くの可能性を開いたのです。” そう語るキャシー・ハルプライヒは、今回の注目すべき新しい回顧展、“ブルース・ナウマン:消滅行為”のキュレーションチームを率いている。

この展示はNYのMoMAとMoMA PS1で今週オープンしたあと、スイスはバーゼルの外れにあるシャウラガー・ローレンツ財団美術館へと巡回する。

“言葉に興味があるのなら、誰もブルースを無視できません。映像や、彼が最初に使ったとされるポータパック(手持ちビデオカメラ)に興味があるのなら、やはりブルースは無視できません。またブルースは、名前が与えられる前からパフォーマンスアートをやっていました。誰かが何か新しいテクノロジーに興味を持ったとき、ブルースはそれを最初、あるいは初期に使っていたのです。”

彼女はまた、ナウマンはよりニッチなメディアによって特徴的な仕事を残していると断言する。“私は未だに、見るに値するホログラム作品はブルースの作品だけだと思っています。”

サミュエル・ベケットの“ゴドーを待ちながら”で2人の登場人物が創造主の到着をワクワクしながら待っていたように、ナウマン作品の多くは意味が向こうからやって来るのを座って待っている。(ハルプライヒ曰く:人生も同じく、みんな新しい発見を待っているが、毎日は来ない。)

その答えは時折、身体や近代的なスタジオの壁や隅っこで見つかることもある。美しさ、不条理さ、実存的不安、確信を得ようとする際の不可避な失敗。これらはどんなアーティストも探究しようとするものだが、ナウマンが50年にわたって制作してきた価値ある仕事にも見て取れる。

50年もの歳月を支えた活力の根源──何かを理解したい、時間と空間に輪郭を与えたいという情熱が、ナウマンを幅広いマテリアルとメディウムを使った実験へと駆り立て、アメリカで最も影響力のあるアーティストの1人にまで押し上げてきた。

ハルプライヒはナウマンの世界的貢献のひとつとして、彼がファインアートの概念を遥かに飛び越えて “人生をどう生きるか” というテーマに作品を拡張したことを挙げている。

ナウマンは1979年にアート・ワールドの喧騒を離れてニューメキシコのペコスへ移住した。1989年、彼は遠く離れたガリステオの牧場へ移り、現在も妻である画家のスーザン・ローゼンバーグとそこで暮らしている。(スーザンは2020年5月に死去)

その土地でナウマンの人生と作品は継目なく繋がった。ナウマンは平原で馬に乗っている自分を何度も映像に残している。他の作品では、彼が敷地にフェンスを建てていると近所の人が現れ、ナウマンの作ったフルーツを品評する様子が撮られている。

“良い作品を、非常に巧く実行された労働だと捉えるのがナウマンにとって重要なのだと思います。” とハルプライヒは語る。アートは難解な物体である、という観念を解き放つことでナウマンは影響力を発揮したが、彼は一貫して現実世界に対する探究を続けているため、 “コンセプチュアル・アーティスト” のレッテルには収まらないのだろう、と彼女は指摘する。ナウマンは彫刻家、パフォーマー、ポストミニマリスト、ライト・アーティスト、設計士、写真家、動画作家でもある。彼は60年代からメディウムを使用すると同時に再発明し続けてきた。

では、異常なまでに落ち着きがなく、掴みどころがないナウマン作品の全容を、我々はどう理解していけば良いのだろう?

60年代、カリフォルニア州デイヴィスの大学に通っていた20歳頃のナウマンは、自分がスランプに陥っていると気付いた。その停滞感はやがて消えていったが、スランプ脱出のきっかけは “アーティストがスタジオでおこなう全てはアートになりうる” と気づいたことにあった。作品制作過程もアート作品になりうるのだ。スタジオを動き回ったり、素材を調整・吟味したり、前後に歩いたり、足踏みしたり、部屋の隅にぶつかって跳ねたり、壁に沿って四肢を折り曲げ、自分の身体を彫刻化する様子など、ナウマンは様々な映像をスタジオで撮影している。

“ナウマンの制作スランプは、画家がジェッソをキャンバスに塗る行為に似ています。つまり、まず始めにやることなのです。” 美術批評家のピーター・プレガンスはナウマンについてそう語る。

ナウマンはフラストレーションを制作の主題や素材として利用しており、その作品はやはり座ったまま、意味がやって来るのを待っている。

これらの手当たり次第に行われる驚くほど平凡な映像の録画は、 “メディウム使用方法の構築期間” への貢献である。ナウマンが没頭していると語る、 “鑑賞者が真似できる取り扱い説明書にまで作品を高めること” にも繋がっている。

Body Pressure (1974) はポスター作品で、反対側からもうひとりの自分が押し返していると考えながら壁に身体を強く押し付けてください、という指示と矢印が印刷されている。想像力を介して身体と作品の融合を試みるこのアイデアは、身体感覚を招き入れ、周囲の空間と自分の身体との繋がりを最大限に感じさせる実験なのだ。(この所作はとても堪能的になるだろう、とナウマンはその指示書きの最後で警告している。)

鑑賞者(兼パフォーマー)に求められるこのような想像の飛躍は、その数年前に制作された Lighted Performance Box (1969) (明かりがついたパフォーマンス・ボックス)を彷彿とさせる。平均的な人間の寸法に合わせて作られた長方形の閉じた金属の箱を置くことで、見えないけれど誰かがパフォーマンスしているように感じさせる作品だ。これはナウマンが幼少期に祖父から習った手品のトリックの応用でもある。

“全ての偉大なアーティストは少なくともイリュージョニストなのです。” MoMA回顧展の記者会見でハルプライヒはそう語った。ナウマンのマジックは捉えどころが無く、攻撃的で、時に不快だ。彼は目くらましや、鑑賞者の予想を裏切る不穏な難問を恥ずかしげもなく提示してくる。

ナウマン作品のユーモアは時にダークで、無表情で、皮肉的である。例えば1987年の様々な愚行を働くピエロを撮影した4チャンネル式ビデオ作品、全部が親指になっている石膏で型取りした手の彫刻、機械的に点滅することで無限に腰を振っている様に見える男女のカップルのネオンサインなどだ。

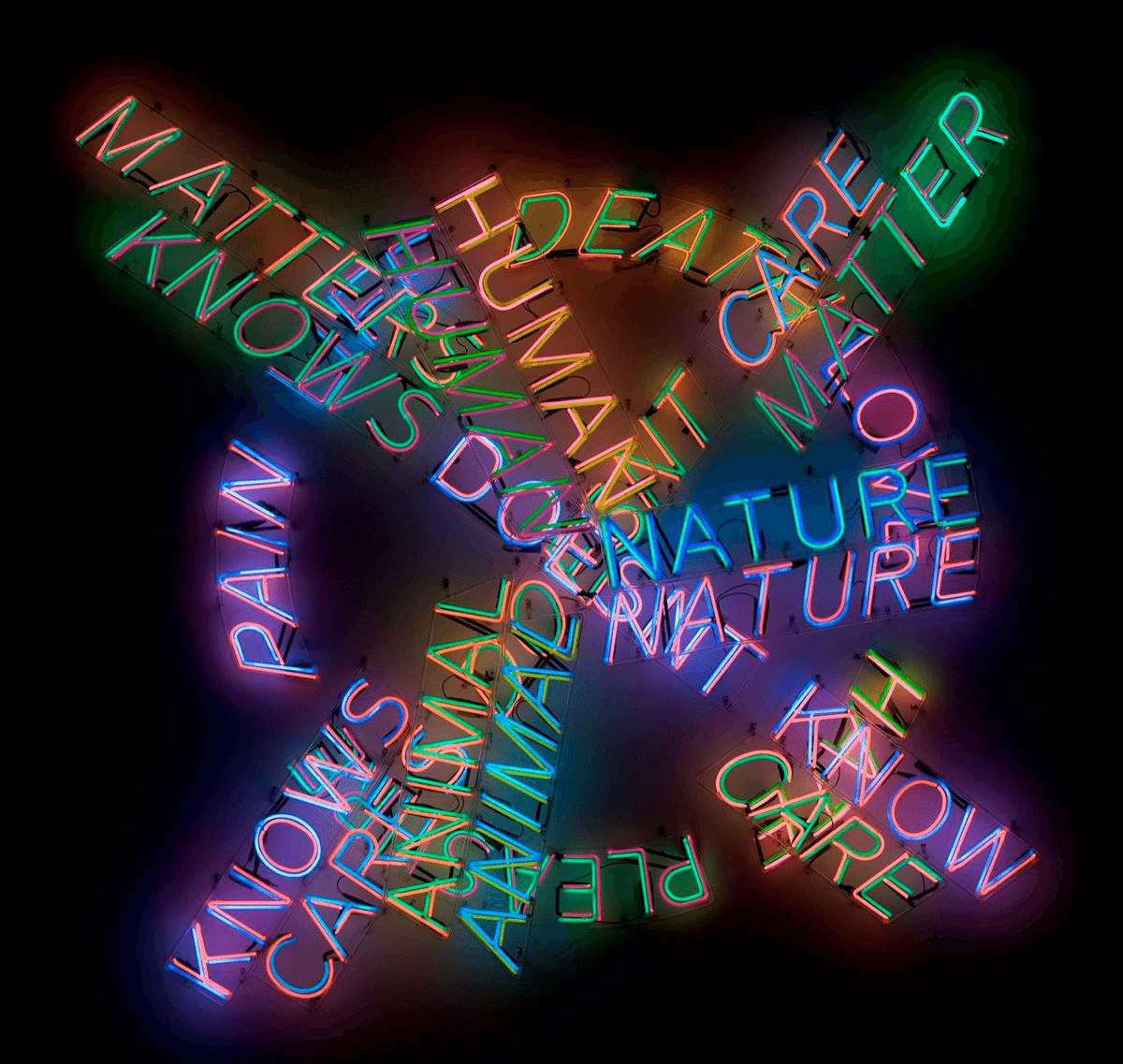

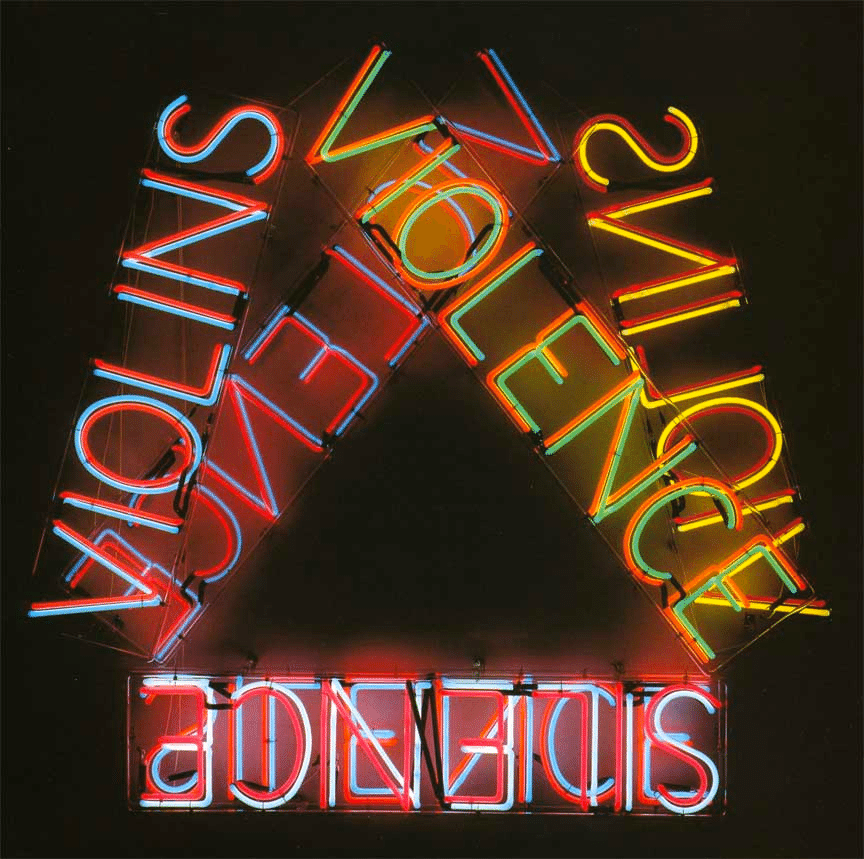

ナウマンはこれらの不合理さに関して、マルセル・デュシャンや20世紀初頭のアヴァンギャルドが実践した、挑発と言語トリックの系譜上に自分を位置付けている。その繋がりを彼が認めたのは、1967年のARTnewsでのインタビューだ。 “私の作品はダダイストやシュルレアリストの実践と関係しているはずです。”だが、これらのアーティストグループが人間本来の混沌とした側面を暴き出す一方で、ナウマンは言葉が生み出す全ての安心感・安定感を解体していく。“言語は、少しでも解体されると刺激的なものになります。” とナウマンは語る。彼はキャリア初期からデタラメな言葉遊びに没頭しており、それはネオンサイン、石碑、印刷や荒々しく太い大文字で書かれた文字など、様々な形式で表現されている。言葉には暴力性がある──文字は現実をねじ曲げ、真実を嘘へと簡単に転倒させる。普通の看板は有益な情報の提示を期待されるものだが、ナウマンの手に掛かれば詩的かつ残酷でウィットに富んだ謎掛けになり、理解への道はぬかるみへと変わる。Run from Fear, Fun from Rear (1972)(恐怖からの逃走、後部からの狂騒)はいかがわしい赤と黄色のネオンで書かれた作品で、沢山の可能性が展開されている。これはアルファベットの入れ替えによる言葉の意味の劇的な変化を見せているのだが、この作品は人間の不穏な性質を呼び覚ます。自分の境界線を喪失することに恐怖を感じるが、興奮もするという性質だ。まばゆいネオンのViolins Violence Silence (1981–82) (バイオリンス、バイオレンス、サイレンス) は暴力と服従を示唆する内容でありながら、捻くれた言葉遊びの音楽的な面白さを感じさせる。

ナウマンによる境界線と二項対立の破壊は Seven Virtues/Seven Vices (1983–84)でも重要なテーマとなっている。 “信仰 / 渇望”、“希望 / 嫉妬”、“正義 / 強欲” といった相反する言葉の組み合わせが石碑に重ね彫りされて、かなり読みにくい状態になっている。

ここでも言葉は明快というより不明瞭で、絡み合った文字と対面した鑑賞者は、それを脳内で2つの言葉へ復元する必要がある。(言葉を2つに分割して意味を理解したときの満足感の正体は、明確化、構築、判別によって得られる安心感である。)

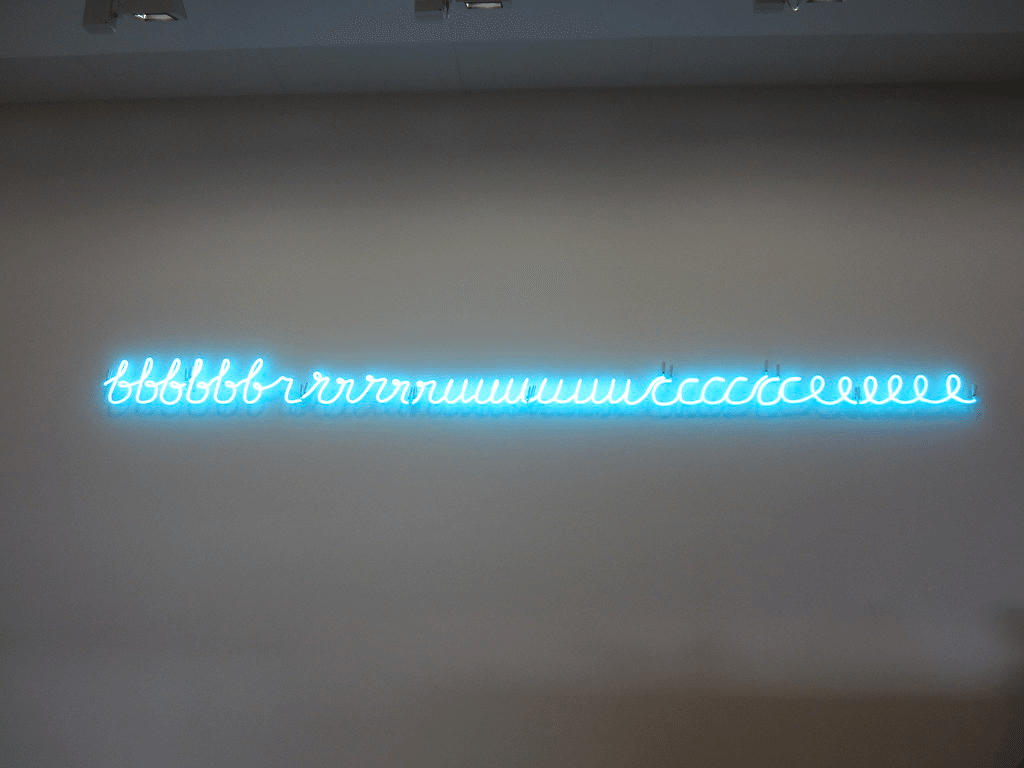

ことばは読みやすくあるべき、という約束事が何度も破られることで、完全には読めなくなっていく。My Name as Though It Were Written on the Surface of the Moon (1968) (月面に書かれたような私の名前) は、ネオンサインでピロピロと書かれた彼のファーストネーム(ブルース)だ。

My Last Name Exaggerated Fourteen Times Vertically (1967) (縦に14倍拡張された私の名字) は抽象化された署名(サイン)で、そのグネグネしたネオンが描く線は、病院のモニターに映し出される心電図にも見える。ナウマンは具体的な意図を何も表現していないが、この作品は身体の脆弱さを暗示すると同時に、美術界における価値の証であり、ヒロイズムを象徴する署名(サイン)を扱っているのだ。

ブルース・ナウマンのマジックは捉えどころがなく、攻撃的で、時に不快だ。ナウマンは美術史におけるヒロイズムの概念を扱うが崇拝はしない。1968年に開始した彼の“Contrapposto”(コントラポスト)シリーズは、ナウマン本人が自分のスタジオ内をぎこちなく歩き周る作品で、彼は片方のケツを前に突き出すと、もう片方の足を後ろにほんの少し伸ばしてギリシャ彫刻の(非現実的な)理想的男性像に似たポーズを取る。

この作品の2017年バージョンで鑑賞者は3Dメガネを掛け、70代の彼が歩く姿をまた観れる。そのスクリーンが上下に分割されているので彼の脚は胴体から独立して動いているように見え、彼の歩みのチグハグさが更に強調されている。彼の平凡な所作は馬鹿げて見えるが、不思議なことに催眠的だ。また2つのスクリーンの不協和音は、胸を張って歩くお尻の垂れたナウマンのぎこちなさに愛着を感じさせるもので、彼が固執するカウボーイのイメージをぶち壊しているようでもある。

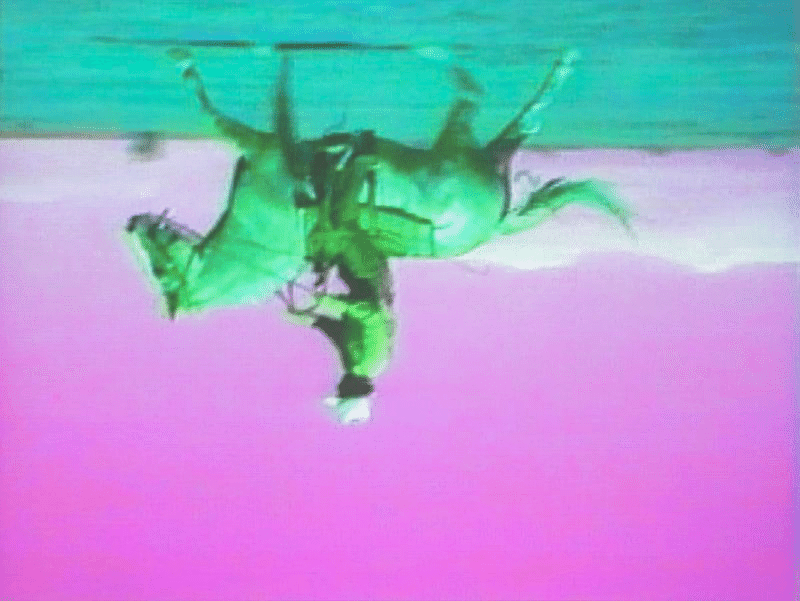

ナウマンはGreen Horses (1988)でも同様に、カウボーイの神秘性に抗っているように見える──それが結果的に神秘性を生み出しているとしても。

その映像で彼は馬に乗り、1時間ほど草原を走り回る。開けた平原を背にして、大きな帽子を被っている彼はどう見てもカウボーイだが、その繰り返し動作がナラティブが生まれるのを阻止している。また、このイメージは定期的にひっくり返るので、上側に馬が現れるとジタバタする足が作品の主題になる。

この転倒の単純さが、言葉を並び変えるアナグラムと似ているのもポイントだ。アートへと歩み寄るために、現実を微妙に改変するのだ。ナウマンは斜めの視点からこう説明している。“自分が何かしている様に見えたら、それを変えるんです。”

この作品は日常的労働の素晴らしさの肯定に繋がるかもしれないが、Green Horsesは控えめな作品で、ヒロイックに見せようとはしない。それにこの映像は、騎手よりも馬の肉体的強靭さを強調している。

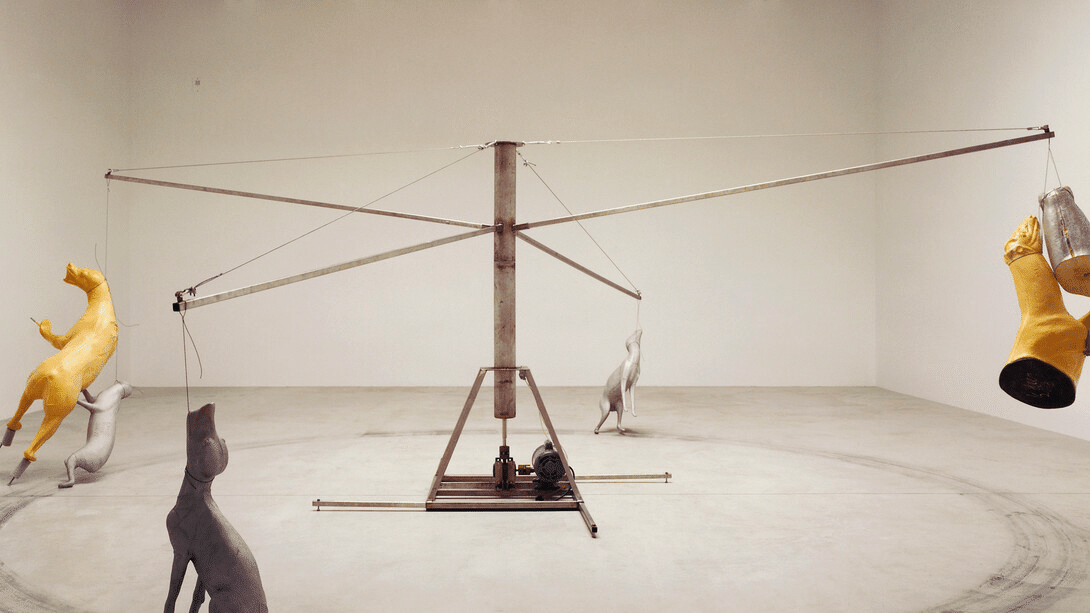

ナウマンは昔から動物との親和性が高く、剥製にされた動物が主題の作品ではそれがより表出してくる。例えば、見るに痛々しいCarousel(Stainless Steel Version) (1988)(メリーゴーランド:ステンレスバージョン)は、発泡スチロール製の動物達が、回転するメリーゴーランドによって床を引きずられる作品だ。ラットやマウスを使った映像作品もある。

彼の自然界に対する敬意はまた、Leave the Land Alone (1969/2009) という儚い作品にも現れている。これはタイトルのことばを飛行機で空に書く、ほんの僅かな間しか残らない作品だ。 これは、時に強烈な痕跡を地球に刻み付けるランドアート作家に対する批評とも読み解ける。ハルプライヒがカタログに書いた文章を引用するなら、この作品は “地球をあまり傷付けないように” 作られているのだ。

ナウマン作品には解釈の余地が多く残されている。時に矛盾するが常に魅力的なその作品は、人種、ジェンダー、美術史に触れることもある。

例えばアーティストのニコラス・グアニーニは、展示カタログにナウマンのBlack Balls (1969)(黒色金玉)についてこう書いている。 “ナウマンが自分の睾丸に黒い絵具をこすり付けるこの作品は抽象表現主義への批評であり、同時に人種への不安感、白人男性としての性的劣等感を表現している。”

アーティストのジャコルビー・サッターホワイトはアートフォーラムに寄稿した記事の中でこう主張した。“ナウマン作品は白人男性である自分の身体の陳腐さ(その身長、アイデンティティ、関係性、周囲の環境との関係性)について問い直していると解釈できる。”

ナウマンは常に自分の身体に強い関心を持ち続けている。その身体がいかに空間を占拠するかについても同様だ。この主題は最新の回顧展の根底にも反映されている。

またナウマンは、自分の身体を完全に消し去ることも好んで作品化する。彼は自分の手足や頭の型を作っているが、そこには膝で作られた凹みや、頭の形の段差が残されている。頭、肩、腕の流線型のラインが残された型もある。彼自身の主張とは反対に、自己消失の要素が作品に数多く表現されているのだ。

禅のように神秘的なこの性質は、ナウマン作品の他の要素:被害妄想や不安症が生み出した作品と対になっている。音声作品のGet Out of My Mind, Get out of This Room (1968)(俺の心から出て行け、この部屋から出て行け)は、何も無い部屋に、自分の脳内で聞こえる声に向けた絶望的なことばが鳴り響く作品だ。

閉所恐怖症の要素を盛り込んだDouble Steel Cage Piece (1974)(二重鉄格子作品)は、格子の周囲にある身体がよじれるほど狭い通路を、鑑賞者が他者に観られながら通過できる作品だ。

締め付けられる誰かの身体が覗き見の対象となり、不快感を生み出す。これがナウマンの制作する建築的空間作品において、時折見られる特徴である。

Kassel Corridor: Elliptical Space (1972)は僅かな隙間を開けて配置された、2つの湾曲した壁によって構成されている。鑑賞者はこの作品の中に入るために鍵を要求する必要がある(一方で傍観者はその終点側から、彼らが引っかかりながら通り抜ける様子を最初から最後まで観れる。)

Corridor Installation (Nick Wilder Installation) (1970)における狭い通路では、監視モニターが対象をばれないように撮影し、視界の外にある別の通路に投映している。デジタル上の自分の姿が失われることで、強い不安を感じさせる作品だ。

だがナウマンの世界観において、実存主義的不安感の原因は政府や国家の監視だけじゃない。個人の視線も不安の要因だ。

確かにナウマンは、人間の本質をより目障りで罪深いものとして表現し、政府の支配方法である監視と同様に邪悪だと感じさせようとしている。

その人間の本質とは “奥底にある卑屈さ──下劣さ、セックス、反復、死” であるとナウマンは説明している。これらの要素は後に、ポール・マッカーシーやマイク・ケリーらによって拡張された要素でもある。

この説明が最も当てはまるのが、ナウマンの4ch型映像作品、Clown Torture (1987) だ。この作品では狭い空間に閉じ込められたピエロ達が、トイレに座ったり、床に文字を書きながら叫んだり、何かを天井に貼ろうとしたりと、下劣かつ幼稚な行動をしている。ここで実際に拷問されているのは誰かよく分からなくなる。その場にいる鑑賞者か、惨めな反復運動に囚われたピエロ自身なのか?どちらにせよ、ナウマンは我々は誰もが内面に天邪鬼さと幼稚さを持っているのだ、と強く指摘したいように見える。

これら全てのナウマン作品は、人間の物理的限界に関する調査・実験であるが、実際にはアートの限界を調査することにも繋がっている。

ハルプライヒはこう語る。 “ブルースがここまで影響力を持っている理由は、作品を観たり研究をすると、彼を突き動かしているのが自由の希求だと分かるからでしょう。”

真の自由は、痛みを伴うプロセスかもしれない。人生の中で出会う喪失、不確実性、労働、倫理的板挟み。これら全てと向き合う必要がある。自由とは困難から逃げださず、自らそこに踏み込んでいくことなのだ。

Tess Thackara