【意訳】グリッチアート: 失敗の向こう側へ

クリップソース: Episode VII. Glitch Art and the Other Side of Failure | | Flash Art

Episode VII. Glitch Art and the Other Side of Failure by Beth Jochim

April 16, 2021

※英語の勉強のためにざっくりと翻訳された文章であり、誤訳や誤解が含まれている可能性が高い旨をご留意ください。

もし間違いを発見された場合は、お手数ですが 山田はじめ のTwitterアカウントへご指摘を頂けると助かります。

誰にだって間違えることはある。みんな人生をコントロールしようとするが、手に負えなくなることの方が多い。アクシデントは私達を失望させるが、失敗に対する恐怖こそが我々を最も傷つけている。多くの人は、失敗は我々の価値を下げ、コミュニティにおける立場を悪くさせるものだ、という概念を持って育った──だから失敗はなるべく避けなければ、と。

だがこれは近視眼的な見解であり、失敗はきっかけを生み出す、という別の現実を見逃している。アートとテクノロジーはますます絡み合うようになり、技術的前進とコンセプトの興味深さが作品に新しい命を吹き込んでいる。この絡み合いは、最新技術開発と批評との出会いを生むだけでなく、機械と人間が出会ったときの複雑な状況を理解しやすくしてくれる。かつて、文化研究批評家のジョン・バージャーはこう言った:“現在、失敗はアーティストに必要なものになってきている。失敗の本質的は災難ではない。そう考えることで、完璧主義思想が生む空回りから自由になれるのだ。”グリッチアートも様々な失敗を受け入れて、純粋美術の文脈を超えた領域にまで広がっていくことを促すものである。

グリッチの語源的な祖先は、gletshn (ズレる、滑るという意味のイディッシュ語)と glitschen (スリップという意味のドイツ語)のようだ。グリッチとは、ビデオゲーム、電子演算システム、サーキット・ベンディングで頻繁に発生する、一時的かつ突然の動作不良のことを指す。この用語が最初に使われたのは1990年代、実験的なエレクトロニック・ミュージックのジャンルにおいてである。そこではアナログ・デジタル音源を録音する際の動作不良によって生まれる音を扱っていた:システムエラー、ディストーション(歪み)、ハードウェアのノイズ、ソフトウェアのバグなどである。こういったスタイルのグリッチは後に多くのVJや視覚芸術家に使われ、グリッチという言葉はデジタルアートにおけるひとつのムーブメントを指すようになった。グリッチが広く認知されたのは、2010年にシカゴで開催された、ノイズやニューメディアを扱うアーティストたちの国際会議:GLI.TC/Hの場である。

グリッチ・ミュージックはいわゆる“失敗の美学”で知られている。制作過程で意図的に発生させた偶発的事故やミスを利用した結果、作品が生まれるのだ。この美学はすぐに音楽の領域を超えて拡張され、理論的・実践的な失敗によって生み出された作品が登場するようになる。そこでの失敗は制作手段というだけでなく、我々とテクノロジーの関係性を反映した作品の制作を促した。

アーティスト・コレクティブのJODIが制作する作品は、Webアート、ソフトウェア・アート、芸術としてのコンピューターゲームの改変まで多岐に渡っている。彼らは最初期にwebのメカニズムにおいてコンピューター・エラーの美学を扱い、システムの機能不全を視認できるものへと変換したアーティスト・グループのひとつだとされている。その作品例のひとつが、彼らの迷路の様なウェブサイトである。そのサイト自体が芸術作品となっていて、HTML言語の意図的なエラーを引き起こすことで、デジタルシステムの内部にある、目視不可能な機能に焦点を当てている。

彼らの先駆的な作品はネットアートの前身であり、実験行為とハッキングの中間に位置する存在だった。JODIはエラーとグリッチの扱い方を開拓し、オルタナティブな美学と、テクノロジーの批評的な扱い方を鑑賞者に示した。彼らの作品“My%Desktop (2002)”は、2019年の終わりにMoMAの恒久コレクションに加えられている。この作品は、“デスクトップ・パフォーマンス”の表示画面を投影する4つのプロジェクター映像で構成されている。“My%Desktop”は、データの洪水によって引き起こされる人間の不条理な行動を観察したライブ・レコーディングであり、システムで遊ぶ、という行為の可能性を提示している。混乱したユーザーの行動それ自体もコンピューター・グリッチの一部である、と主張しているかの様だ。

ミシェル・ホワイトは、彼女の論文 “The Aesthetic of Failure: Net Art Gone Wrong” (2002) の中でニュー・エステティック(新しい美学)のことを、“ネット・アーティストが、プログラムの側面からコンピューターを柔軟に引用・誤用する手法” だと定義した。彼女から見たこの美学は、いわゆる一種の傍観者性(spectatorship)によって生み出される。ネットアーティストの作品はこの様式を通じて、インターネットのメカニズムと言語に対する冷めた見解を導き出す。こうして、伝統的な“傍観の優越性”に反する新しいタイプの鑑賞者が登場し、彼らは操作・相互作用が困難な芸術的オブジェクトとの対面を強制されている。

エレクトロニック・ミュージックの作曲家で “The Aesthetics of Failure: ‘Post-Digital’ Tendencies in Contemporary Computer Music” (2000) の著者であるキム・キャスコーンは、失敗(failure)が20世紀の終わりごろに始まったばかりの美的トレンドだと認識している。1998年にデジタル革命の終わりを予言したニコラス・ネグロポンテに触発されたキャスコーンは、ポスト・デジタルの美学は、テクノロジーが浸透した環境における、テクノロジーの動作不良を伴う労働体験を通して誕生するだろう、と示唆した。ミュージシャンと作曲家は新しいことを探究するために、プリンター、コンピューターのファン、ハードドライブなどが生み出すノイズ、あるいはシステムのクラッシュやソフトウェアのバグを、新しい作品の原材料として使うようになった。こうしてキャスコーンはこう断言するに至る:グリッチミュージックにおいて、メディウムはもはやメッセージではない。ツールがメッセージになりつつあるのだ。

グリッチアートは前述のようなアイデアを前進させる。電子機器を物理的にいじったり、デジタルデータを破損させることで得られるアナログ&デジタル両方のエラーによって、技術的失敗の視覚的側面を扱うのだ。アーティストはグリッチを生み出すために様々な技術を用いる。データベンディング、データモッシング、サーキットベンディング、そしてハードウェアの誤作動などである。

シカゴを拠点とするインターネットアーティスト、オーガナイザー、教育者のニック・ブリッツによるメディア横断的エッセイ:“Thoughts on Glitch[Art]v2.0” (2015)において、彼はグリッチをエラーではなく、“システムへの注目を促す、システムの予期せぬ働き”だと定義した。グリッチは我々を驚かせるものであるが、システムの誤作動ではない。なぜならコンピューターは受け取った指示に対して正しい結果を返すからだ。

ブリッツは、人工的グリッチとグリッチの美学を混同しないことの重要さを強調する。時代に伴う技術の変化が、グリッチングの意味も変えるのだ。その性質に関する深い議論において彼は、グリッチとは予期せぬ何かを生み出すものであり、グリッチアートとは 倫理(ethic)である、と考えた。倫理といっても道徳のことではなく、“何らかの慣習に基づいた実践をおこなうための一連の原理原則” という意味である。グリッチの倫理とは、“自覚的に間違った方法で何かをする”というものだ。ブリッツは、テクノロジーは中立的ではないという思想を起点に、そこには制作者の一方的な視点が埋め込まれている、と考えている。自由の名のもとにイデオロギーを拒絶し、まだ確立されていないデジタル・システムの機能を選択するのか?制作者が規定した方法に基づいて、テクノロジーを使った調整を行うのか?この選択がアーティストにとって重要となる。

ブリッツは、グリッチは人工的か美学的か?という問いを、プロセスか方法論か?という問いへと論点をシフトさせることで、グリッチを慣習に挑戦するための政治的ツールに変えた。ユーザーと鑑賞者に、より自覚的な機械との相互関係を促すのである。ブリッツがエッセイ: Glitch Codec Tutorial (2010–11) の中で議論したアイデアは、グリッチアートを理論的・技術的な視点から探究するだけに留まらず、様々な政治的・文化的圧力を受けているテクノロジーの状況に抗議するため、プロセスとしてのグリッチアートを用いている。ここでは有名な映像作品、Apple Computers (2013)に焦点を当てたい。VICE は本作を、“Appleを痛烈にこき下ろす、現代のプロシューマー(生産消費者)宣言である” と説明している。本作は元々、Dirty New Mediaのアーティストで研究者のジョン・ケイツがキュレーションしたイベント:REMIX-IT-RIGHT: Rediscoveries in the Phil Morton Archiveのために制作されたもので、アーティスト兼アクティビスト:フィル・モートンの映像作品から着想を得ている。例えば 、技術的な自立、コントロール、コピー、といった論点が、計画的陳腐化やアップグレード・カルチャーといった、Appleや情報化社会にまつわる懸念へとシフトされている。この作品はモートンの映像スタイルを借用し、シカゴのニューメディア・シーン特有のやり方で強化されている:グリッチのミックスと、ブリッツが prepared desktop(調整済みデスクトップ)の美学と呼んでいるものによって。

NYを拠点とするアーティスト:ダニエル・テムキンは、より哲学的な領域からグリッチアートに取り組んでいる。オブジェクトレス・アートの情報誌、NOOARTに寄稿したエッセイ: “Glitch && Human/Computer Interaction” (2014)の中で彼はこう主張している。“グリッチアートは、コンピューターエラーを究極のミューズや最強の道具として神聖視している。”テムキンは、VICE Motherboardの DJパングバーンとの会話の中で、コンピューターエラーへ注目することによって、より重要な問題:テクノロジーや論理システムと人間の関係性がどれほど見逃されているのかについて指摘している。

テムキンはグリッチアートを イカれたアルゴリズミック・アートの形式だとみなしており、“イカれた演算的グリッチ(demented algo-glitch)”と呼んでいる。なぜならグリッチの大半は、ノイズなどによって破損・歪んだデータを使用したり、ある目的のために設計されたアルゴリズムを不適切に扱うことで引き起こされるからだ。テムキンが提示する例のひとつは、JPEGイメージをテキストエディタで開き、ソフトウェアの機能不全によって破損させ、視覚的に抽象化することだ。

この手法は、伝統的なアルゴリズミック・アート(演算芸術):一般的なアルゴリズムの使い方によって視覚的作品を生成するジェネレーティブアート(生成芸術)の一分野とは対照的だ。テムキンいわく、エラーという概念の領域を超えてグリッチアートを捉えれば、他の問題を理解する助けになる。例えば我々は、システムのロジックと人間の不条理性の衝突、予期せぬデータが現れたときに“完全な失敗をし損なう”ように組まれたソフトウェアの機能、プロセスが操作不能になった時の不安感などについて、より深く理解できるようになるかも知れない。

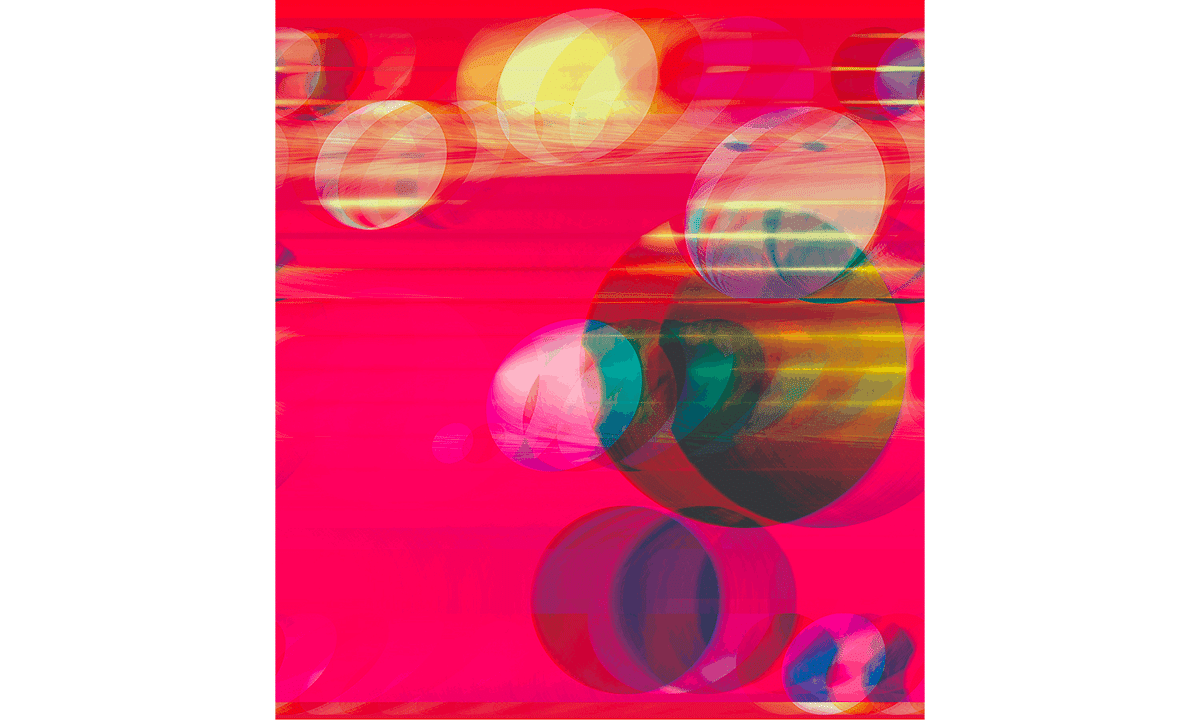

テムキンの Glitchometry (2011–ongoing) は、オーディオエディターからインポートされた丸や四角といった黒い幾何学的シェイプに始まる。これらはソニフィケーション(音波処理)と呼ばれるプロセスを通し、アプリのサウンド・アルゴリズムに基づいてイメージを壊すことで生成している。視覚データを、音楽のためにデザインされたツールを使って編集、改変、修正しているのだ。このシリーズでは、音波として編集されて完全に歪んだオリジナル画像を、最後にCプリントしている。この作品はデータベンディングの手法を探求しているだけではない。特定のフォーマットのファイルを、他のフォーマット用にデザインされたソフトウェアで改ざんしながらも、そのロジックとメカニズムが最終的に生み出すものをコントロールしようとしている。Glitchometry Stripes (2013/2016) は、前述のGlitchometryの発展版で、図像的かつオプアートのような効果を生み出している。白黒の縞模様を、シンプルなサウンドエフェクトを使ったソニフィケーション・プロセスに通すのだ。これはデジタル資本主義に対する批評であり、混沌と秩序、破壊と再生の緊張関係に対する批評でもある。グリッチアートを構成するこれらの要素は、単なる様式の範疇に収まらない。

オランダ人アーティストのローサ・メンクマンは、自著:The Glitch Moment(um) (2011)において、グリッチという概念は鑑賞者の技術的・美的・理論的リテラシーに左右されるので定義困難である、と認めている。ローサはO Fluxoというプラットフォームで発表した短文:The Glitch Art Genreの中でこう説明している。“技術的グリッチは基本的に衝突を生み出すプロセスであり、調査と理解を必要とするものだが、グリッチアートは表現形式と現象の両極の間で揺れ動くものたちの集合体である:グリッチは、瞬間的なメディウムの破綻が示す技術的脆弱性でもあり、破損に対する概念的・技術文化的研究でもあり、破損を受け入れて商品へと標準化することでもありうるのだ。”

つまり、グリッチは技法と創作物の間を揺れ動く存在であるが、グリッチアートは本質的に分散的でまとまりのないジャンルである。多種多様な作品形式において、そこで最も異質な要素を扱った表現を行うのだ。様々な手法のグリッチに共通している一般的特徴とは、フローを妨害することである。システムに対する人間の期待と、システム自体の一般的な作業手順。この両方のフローを阻害するのだ、とメンクマンは語る。

彼女は、グリッチがコンピューターエラーではない事実を強調する。なぜならコンピューターは、与えられた指令に応じているだけなのだ。グリッチはどちらかというと、人間と機械の相互理解の欠如であり、共同作業の失敗である。グリッチの美学は、デジタル環境の本質的メカニズムを暴く。その流動性をほんの一瞬だけ妨害することは、新しい認識、および新しい選択肢の象徴となった。批評家のドメニコ・クアランタのキュレーションで、イタリアのブレシアにあるFabio Paris Art Galleryで開催された個展:Order and Progress (2011) において、メンクマンはグリッチの持つ異なる価値について探究した。この個展には4つの作品が含まれている:The Collapse of PAL (2010)、 A Vernacular of File Formats (2009–10)、Monglot (2011)、そして Dear mr. Compression (2010) だ。これらにキュレーターの書いたテキストが添えられている。この皮肉な響きの展示タイトル(指示と進捗)は、技術開発進行の大原則だ。それに基づいて彼女は、欠陥・圧縮・歪み・フィードバックループなどを使った探究を行っている。グリッチはポジティブな価値だけでなく、文化的・形而上学的・政治的なニュアンスも帯びている。メンクマンは、ポール・ヴィリリオの次の言葉を信奉している:“アクシデントは失敗ではありません。むしろアクシデントは、それが起きなければ気づかなかったであろう重要な知識を発見できる、極めて有意義な状況を新たに構築するのです。”グリッチは、政治運動や、我々を画一化しようとする慣習的なテクノロジーに対する反発に用いられる傾向がある。クアランタはこの様に述べている:“メディウムが権力を反映するようになればなるほど、ノイズもまた興味深い芸術的戦略となっていく。” つまり、我々はグリッチングを解放運動と考えることができる。メディウムをハッキングすれば、より説得力のある、独創的な作品への扉が開かれるのだ。メンクマンはメディウムと言語を解放するためだけにグリッチを使うのではなく、他の方法では表現不可能な、予期せぬ不気味なものも生み出しているように見える、とキュレーターのクアランタは語る。一例としてメンクマンは “A Vernacular of File Formats”において、様々なタイプの劣化を加えることで画像の劣化プロセスを可視化している。デジタル時代における画像の一生とその再現性に関する理論を概説・図示しているのだ。メンクマンは、厚化粧して髪を梳かしている自分の白黒画像をグリッチさせることで、画像劣化の劇的な性質を引き出している。画像は何度も複製されることで薄くなり、よりピクセル化され、ほとんど消えた様な状態になり、強い色彩だけが返ってくる様になる。

メディア理論家で美術批評家のボリス・グロイスに影響を受けたクアランタにとって、見えない文字列データとしての画像ファイルと実際のデジタルイメージの間にグリッチを導入し、その複製サイクルそのものによってデータを崩壊させるメンクマンの技法は、イメージを単なるコピーとしての存在から解放し、たくさんの固有の命を生み出す行為である。

批評的理論家でリサーチアーティストのマイケル・ベタンコートにとってグリッチアートは、失敗、失敗の表現(ドラマや物語作品で使用される視覚的グリッチなど)、グリッチアートによくある美的失敗の記号的再現(美的な目的で人工的に表現されるもの)、これらの違いを開拓することである。このタイプのアートは、一貫した規格に基づいたイメージでありながら予期せぬ形式で視覚化されている、という相反する性質を持っているため、アート作品の意味の成立において大衆が重要な役割を果たす、とベタンコートは主張する。このことから我々は、グリッチアートは単に表現様式や制作手順、人間と機械間の相互作用だけで成立しているのではなく、デジタルシステムの崩壊に関する知識に基づいて作品を批評的に解釈する、観衆の積極的関与があってこそ成立しているのではないか、と推測している。その捉え難い性質によって、グリッチは未だに不可解なものである。そしてその不可解さは、芸術的創造(作品、商品、あるいは我々の認識の刷新するために設計された制作手法)の一次素材として利用することができる。

イタリア人アーティストのドメニコ・バラ(別名:オルタード・データ)は、人生とテクノロジーを理解し、批評的思考を開拓する方法としてグリッチを捉えている。彼の作品におけるデジタル的な操作は、社会的意識向上を促進するために、アイデンティティ、記憶、言語を結び付けたものになっている。彼の個展:“The Beautiful Minds” (2019)は、マリア・ピア・デ・キアラのキュレーションでナポリのMapils Gallery にて開催された。メンタルヘルスに着目したこの展示は、自閉症の双子の従兄弟とその家族の生活を撮影し、彼らの様な声なき人々に居場所を提供することを目的としたものだ。バラは、変化する要素としてグリッチを扱うことで、グリッチアートと従兄弟の人生を並列して描き、自閉症に新しい心構えで向き合うことを大衆に促す。グリッチアートは、規格を超えて機能しうる機会の能力を表現することができる。それと同じ方法で、自閉症を持つ従兄弟:カルロとアントニオの創造性・創作の潜在力を表現できるのだ。

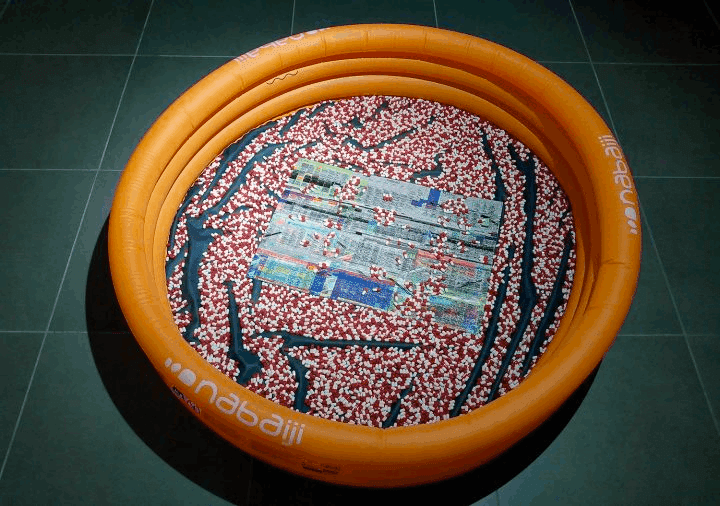

グリッチした2人の人生は、新しい種類の相互関係、コミュニケーション、理解の新しいきっかけとなる。作品のひとつ:“The Beautiful Minds” は、日常生活における感情、記憶、出来事に結び付いたイメージを描写しており、オブジェクトは2人の存在と、時間をかけて築かれていったアイデンティティを記録している。現時点(2022年)でも、この展示の記録をアーティスト本人のウェブサイトで観ることができる。そこには赤いフィアット126の模型が置かれた写真アルバムを見ることができる(Life is just a journey into memory’s valley, 2019 という作品である)家族を乗せてバケーションへと向かったこの車が、過ぎ去った時を呼び起こすのだ。半透明のシートに投影されたアニメーション作品:Electric Buddha, 2019 は、双子のうちの1人がカードを宙に投げ、それがはらりと落ちていく様子を仏陀のように眺めて楽しんでいる瞬間を描写している。インスタレーション作品のDay by Day, Everyday (2019) は、赤と白の錠剤で医療行為を、カレンダーで日常活動を、パズルで自閉症を、ビニールプールでセラピーをそれぞれ表現し、双子の従兄弟の生活を暗示している。バラにとってニューメディアは、言語であると同時に記憶の接着剤でもある。そこにおいてグリッチは、メタファーにも絵具にもなれるのだ。

グリッチは論争に火を付けて、グリッチの意味を決めるのは我々大衆なのだ、と自覚することを促している。だがそれは極めて抽象的な話なので、門外漢たちは混乱してしまう。グリッチの解釈が我々の技術的知見に依存しているのだとしたら、それは世間が共通認識として持っている程度の理論だ、ということになる。つまりグリッチは、失敗と機会の中間に位置する概念にすぎない。しかしグリッチは、ありきたりな状況を破壊して現実を直視させることができるのだ。

With thanks to Alex Estorick.Beth Jochim is the creative AI lead at Libre AI. She writes about the intersection of technology and arts with a focus on artificial intelligence and creativity.