松下幸之助と『経営の技法』#52

4/7の金言

経験を通して、はじめてその本質をつかみ、理解できることが、世の中には少なくない。

4/7の概要

松下幸之助氏は、以下のように話しています。

「百聞は一見にしかず」と言い、百回聞くよりも、一回そのものを実際に見た方がよくわかるのはそのとおり。

しかし、見ただけでは本質を簡単につかめない場合もある。例えば、塩の辛さは、見ただけでは分からない。ひと口なめることではじめて塩というものがわかる。いわば、「百聞百見は一験にしかず」である。

1.内部統制(下の正三角形)の問題

まず、社長が率いる会社の内部の問題から考えましょう。

松下幸之助氏は、個人一人ひとりの問題のように論じていますが、経営者の意識どおりに会社組織が機能する必要がありますので、これは会社組織論でもあります。

実際に経営の手法として見た場合、実験店舗やアンテナショップなどがその具体例として挙げられます。さらに、新たな事業を始める際、その事業の経験者を雇い入れることも、実際に行われていることです。メーカーでは、試作品を何度も作り直します。

緻密に分析を行うことも重要ですが、そのためにいたずらに時間やコストをかけるだけでなく、可能であれば実際に試してみること、これが特にリスクコントロールになるのです。

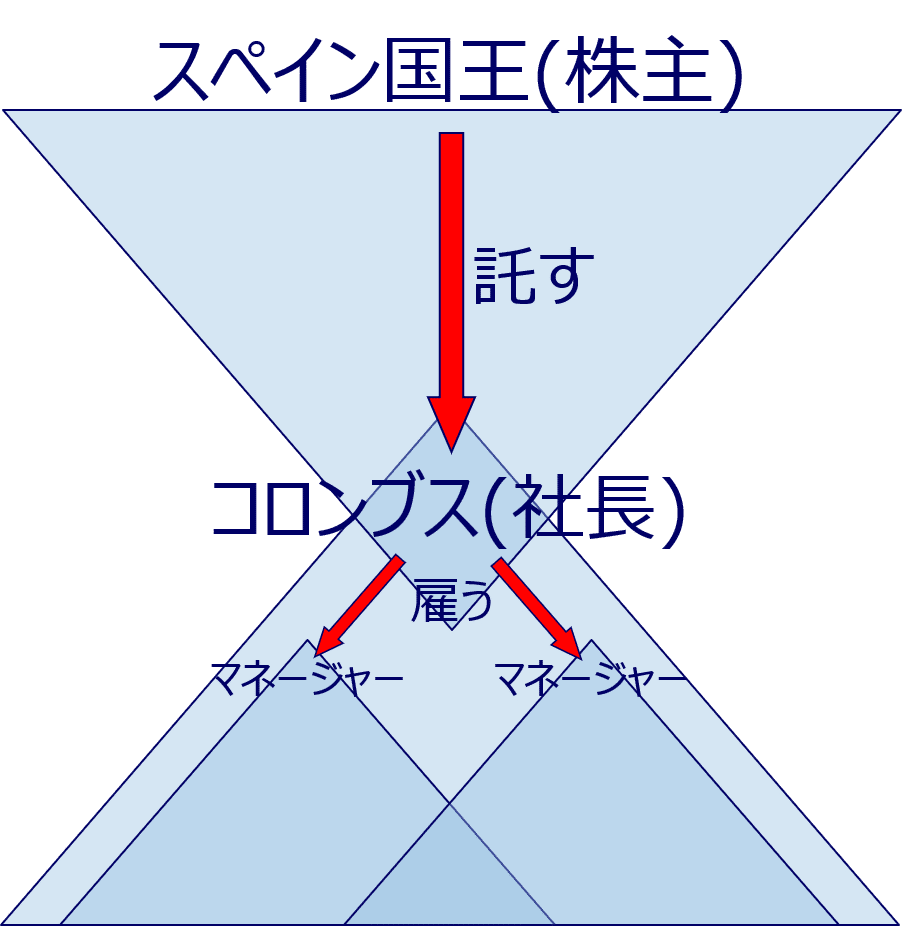

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

次に、ガバナンス上の問題を検討しましょう。

投資家である株主と経営者の関係として見た場合、もちろん、リスクを取ってチャレンジすることは、経営者のミッションそのものですので重要なのですが、その際、博打を打つような無責任な判断をするのではなく、実際に上記のようなリスクコントロールをし、また会社にそのようなリスクコントロールをさせる仕組みや運用、文化を作り上げる経営者を選ぶ必要があります。さらに、株主総会や投資家の代理人であるはずの社外取締役などを通して、経営者にそのように働きかけ、チェックすることも重要です。

3.おわりに

経験をする、ということは、失敗を受け入れることでもあります。経験した結果、止めよう、という判断も選択可能であるからこそ、経験の意味があるからです。

ところが、減点主義の人事考課では、失敗を恐れてチャレンジできない雰囲気ができかねません。会社従業員の意識づけにとって、人事評価はとても大きな影響力を有します。立派な制度やプロジェクトチームを作るだけでなく、人事評価の在り方という、会社経営の基本的な部分も含めた検討が、重要なのです。

どう思いますか?

※ 「法と経営学」の観点から、松下幸之助を読み解いてみます。

テキストは、「運命を生かす」(PHP研究所)。日めくりカレンダーのように、一日一言紹介されています。その一言ずつを、該当する日付ごとに、読み解いていきます。