わが子の脳が変わる!すべての基礎は"睡眠"

今回は子供の睡眠と脳の発達についてです。

突然ですが、普段皆さんのお子様は、1日トータルで何時間寝ていますか?

実は子供の睡眠時間には、医学的に推奨されている目安があります。

普段の生活状況と比べていかがでしょうか。

ちなみにうちの4才の長男は、夜はだいたい20:30頃に寝て、6:30頃に起きます。

昼寝はほとんどしない(保育園ではお昼寝の時間があるのですが、どうやら薄目を開けて友達とこっそり起きているらしい)ので、1日のトータル睡眠は10時間。上の必要睡眠時間と比べるとギリギリのラインです。

とはいえ我が家は世間一般と比べると仕事から帰る時間は早い方だと思うので、おそらくほとんどのご家庭がうちと同等かそれ以上に子供の睡眠時間が不足しているのではないかと思います。

小学校受験にしろ中学受験にしろ高校受験にしろ、子供の脳の発達を促すことはすべての土台になります。

そのことを科学的に解説している本がありますので、今回皆さんにご紹介します。

※著者の成田奈緒子さんのプロフィール

※成田さんはYouTubeチャンネル「PIVOT」のEDUCATION SLILL SETにも出演されています。

朝ご飯を食べてくれない、保育園に行きたがらない……こうした幼児期の"あるある"も、実は睡眠時間に大きく関係しています。

今回は「睡眠」を通じて子供の脳をしっかりと育てていく方法を、この書籍をもとにお伝えしていきます。

そして後半の会員限定部分では、脳の発達を踏まえ、わが家が実践したことや脳を育てるための間取り選びへと展開していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

睡眠で脳を育てる

脳は大きく3つに分かれる

脳は年齢によって発達する機能が異なることを、皆さんはご存じでしょうか?

本書では、脳を発達年齢に応じて次の三種類に分けています。

からだの脳(0~5才で育つ)

おりこうさんの脳(6~14才で育つ)

こころの脳(10~18才で育つ)

「1. からだの脳」は、生きる力をつかさどる部分です。具体的には、姿勢維持、睡眠、食欲、呼吸などの身体機能です。

「2. おりこうさんの脳」は、知能・言語機能をつかさどる部分です。ここが発達しているかどうかが、勉強やスポーツなどの上達に関わってきます。

「3. こころ脳」は論理的思考や問題解決能力をつかさどる部分です。ここが発達していると、情動を抑えた冷静な思考が促されます。

中学受験を例に取ると、中学入試が行われるタイミングは年齢的には11~12才ですので、「2. おりこうさんの脳」と「3. こころの脳」の発達時期にあたります。

実際に中学入試の問題を思い浮かべてみると、まさに「おりこうさんの脳」がつかさどる知能や言語機能、「こころの脳」がつかさどる論理的思考力や問題解決能力が試されていることに気づきます。

つまり中学入試では、この二つの脳の発達状況が測定されている、もっと言うと、この二つの脳がより早く発達した子供を選抜しようとしている、と見ることができます。

「2. おりこうさんの脳」の発達が始まるのは6才頃です。ということは、私たち保護者としては、わが子が6才になる頃から「脳を育てる意識」を持てばよいのでしょうか。

答えは、NOです。

脳は2階建て

脳には発達の順番があります。

筆者の成田奈緒子さんによると、「1. からだの脳」「2. おりこうさんの脳」「3. こころ脳」は、2階建ての家に例えられると言います。

「からだの脳」は1階部分、「おりこうさんの脳」は2階部分、「こころ脳」は1階と2階をつなぐ階段部分です。

先の中学受験の例では、2階部分である「おりこうさんの脳」と階段部分である「こころの脳」の仕上がりが試されていると述べました。

しかし家というものはいきなり2階部分からつくることはできません。また1階と2階が出来上がっていなければ、階段をつくることもできません。

つまり2階部分と階段部分を良質に仕上げるためには、その基礎となる1階部分の仕上がりが重要なのです。

「からだの脳」の育て方

1階部分である「からだの脳」は、実際の脳では「脳幹」にあたります。

寝て、起きて、ご飯を食べて、体を動かすのに必要な部分で、0才から5才の間で発達します。

脳幹を育てる方法は、5才までの早寝早起き習慣です。

冒頭で医学的に推奨される睡眠時間の目安を紹介しましたが、あれをさらに年齢別に細かく分けると次のようになります。

3才:12時間(夜間11時間+昼間1時間)

4才:11時間30分(夜間)

5才:11時間(夜間)

例えば5才の11時間を具体的なシチュエーションに落とし込むと、19時に寝た場合は6時、20時に寝た場合は7時…というイメージになります。

結構たくさん寝るなーという印象ですよね。

しかし安心してください。成田さんも、現代の日本社会において上記の睡眠時間を確保するのは現実的には難しいと仰っています。

ですが、できれば上記マイナス1時間くらいは確保してほしいと述べています。5才であれば10時間です。

また、単に睡眠時間を確保できればよいということではなく、日没と共に眠くなり、日出と共に目が覚めるサイクルを作ることが重要だと指摘しています。

そのために、

昼寝は長くても1時間程度

夕方はうっかり寝かせない

これをやると自然に夜7時ころから眠くなってくるので、

8時くらいには就寝し、朝まで寝かせる。

この時、お風呂は就寝1時間以上前に済ませます。お風呂でいったん上がった体温が低くなっていくときに副交感神経のスイッチが入りますので、お風呂と就寝時間に1時間以上の間を空けることで、スムーズな入眠につながります。

朝は自分の意思で起きることが重要です。

習慣づいていないうちは、朝日が出てきたらカーテンを開け(初めから少し開けておく方法でもよいと思います)、ベランダに出るなどして光をたっぷり浴びます。

目から太陽の光が入って脳が刺激を受けることで、ハッピーホルモンと呼ばれる脳内物質セロトニンや元気ホルモンと呼ばれるコルチゾールが大量に分泌されます。

以上の流れを一週間続けると、子供のリズムはかなり整うそうです。

このようにして睡眠を中心とした理想的な生活リズムを構成し、自然と目覚め、自然とお腹が空き、自然と眠くなるようになったら、「からだの脳」はすくすくと成長していきます。

そして「からだの脳」が盤石になれば、その上につくられる「おりこうさんの脳」(知能や言語機能)や「こころの脳」(論理的思考力や問題解決能力)も順調に発達し、最終的に受験に強い脳が出来上がることが期待できます。

足元を固めること

よく「先取り学習」という言葉がありますが、ここまでの話を踏まえると、「からだの脳」を育てる生活習慣を実践できていないと、いくら「先取り学習」をしたところで成果が出づらいことは容易に想像できます。

逆に、もし不規則な生活習慣でもある程度の成果が出せているとすれば、生活習慣を整えることでそれ以上の成果が期待できます。

まだお子様が小さいご家庭で、早くから小学校受験や中学受験を念頭に入れている方は、本書を参考に生活習慣の改善に取り組むことをオススメします。

朝日と共に目覚めるために

ここからは、本書を読んだ私がわが家で真っ先に取り組んだ、子供が朝日と共に目覚めるための工夫をご紹介します。またそれを通じて気づかされた「脳を育てる間取り」についても解説します。

ここまでで本書が気になった方、生活習慣を整えたいと思った方、あるいはこれから家を購入しようされている方には参考になる情報だと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

わが家が真っ先に取り組んだこと

さて私がこの本を読み、朝、子供が日の光を浴びることが大切だと知ってから取り組んだのは…

模様替えです。

子供に朝日を与えるために、かなり大幅な模様替えを断行しました。

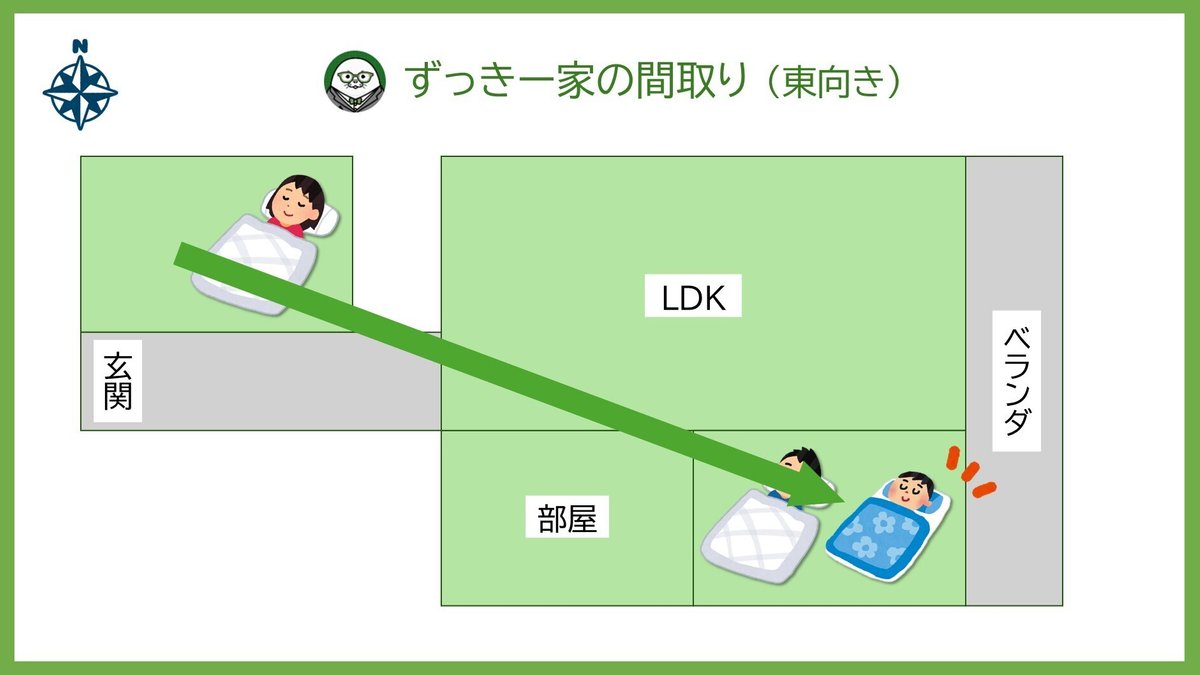

わが家の間取りはこんな感じです。

マンションの東向き住戸で、いわゆる「田の字型」の変形版です。南側中央の部屋はパーテーションを外すとリビングの延長として使えるため、「部屋」とは書いてあるものの実際はリビングとして使っていました。

この間取りで、家族はこのように寝ていました。

妻と息子は一番広い西側の部屋、私は東側の部屋です。

しかし、成田さんの本を読んでから、この配置には問題があると気づきました。

朝、子供がまったく日差しを浴びれないのです。

イメージとしてはこんな感じです。

東向きの住戸なので、朝、日差しが入ってくるのはよいのですが、その日差しを浴びているのが私だったのです。

この時すでに息子は4才。

4年分の日差しを息子から奪っていたことにひどく後悔しました。

そこで大幅な模様替えを断行。

リビングの延長として使っていた南側中央の部屋をパーテーションで区切って個室にし、私の部屋のキャビネットやらパソコンデスクやらベッドやらをすべてそこへ引っ越しました。

そしてすっからかんになった私の部屋に息子のマットレスを持ってきて、私のマットレスを横に並べ、新しい寝室にしました。

息子は一言。

「えー、今日からお父さんと寝るの?お母さんがよかった」

でしょうね……。

でも仕方がないんだ息子よ、お前が太陽の光を浴びるには、こうするしかないんだ……

実際には「妻+息子」と「私」をそのまま入れ替える手もあったのですが、部屋をまるごと入れ替えるのはさすがに腰が重いので、この形に落ち着きました。

この模様替えにより、息子はご覧の通り朝日が差し込む場所で寝られるようになりました。

実際に日差しが入ってくるようにカーテンも少し開けておき、これで起床対策はバッチリ!

……と思ったのですが、いざお日様生活をスタートさせてみると、ある誤算があったことに気付きました。

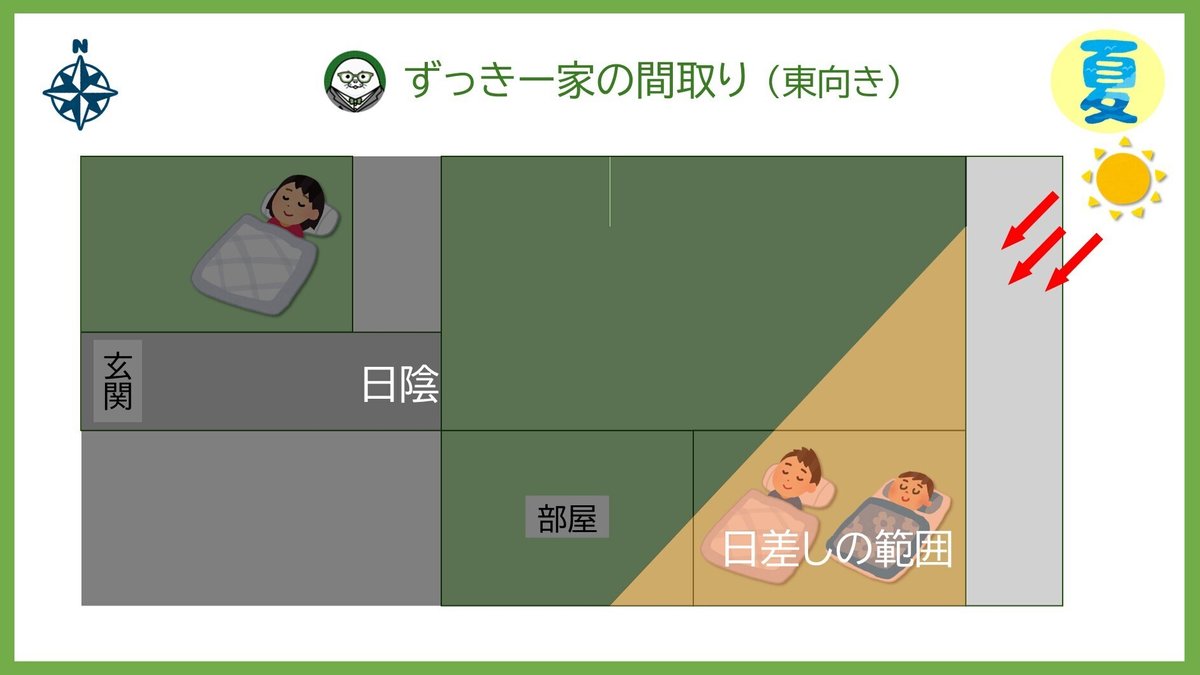

こちらをご覧ください。

そうです。

冬の間は太陽が南寄りの方角から顔を出すため、わが家のようにリビングが北、寝室が南という位置関係だと、入ってくる日差しのほとんどがリビングの方に行ってしまうのです。

さらにこの出来事から、次のことも予想されました。

そうです。夏場です。おそらく図のようになります。

このままだと強烈な直射日光が5時台から降り注ぎ、今度は睡眠そのものが妨げられてしまいます。

恐らくカーテンを閉めておかざるを得ないでしょう。

せっかく汗をかいて模様替えをしたのですが、狙い通りに日差しを浴びられるのは春と秋だけのようです。

少し落胆しましたが、間取りそのものは変えることはできませんので、わが家にできる改善はここまでだなと妥協しました。

脳を育てる間取り

今回の模様替えは満点の成果を得ることはできなかったものの、重要な視点を得ることができました。

それは子供の脳の発達に適した間取りです。

子供が朝日を十分に浴びるという観点において、わが家のような東向き住戸は基本的には優れています。

太陽は東から昇りますので、一年のほとんどは朝日を浴びることができるからです。

一般的にマンション購入では南向きが人気ですが、こと子育てという点においては、上記のように東向きにもメリットがあります。

特に共働き世帯の場合は子供が学校や保育園に通い始めると日中家にいることがほとんどないので、南向きを選ぶよりもメリットが大きいように感じます。

またほとんどの場合、東向き住戸は南向き住戸よりも金額が低いので、脳の発達に適している上に安く買えるという一石二鳥な方角です。

しかし先ほど図でお示ししたように、リビングが北側、部屋が南側の場合、冬場は寝室に朝日が入りません。

そのため、もし東向き住戸を選ぶなら、北側に寝室が設けられる間取りを選ぶとよいでしょう。

ただそれでも100点満点とまではいきません。

なぜなら夏場の直射日光問題が未解決だからです。

冬場はしっかりと日差しを浴び、夏場は早朝の日差しを避ける方法があればベストですよね。

そこで行き着いた答えが、南東向きです。

仮にわが家が南東向きだった場合のシミュレーションをしてみました。

まずは冬場です。

太陽の位置を変えずに住戸をまるごと45度回転させると、このように十分すぎるくらいの日差しが入ってきます。

冬なので6~7時台にこのような日なたができるイメージです。

さらに夏場も見てみましょう。

夏場は家そのものの角度により、5時台の直射日光を避けることができます。6時、7時と進むにつれて太陽は南側(図の下方向)にズレてくるので、程よい時間帯にようやく日差しが入ってきます。

さらに突き詰めるならば、南東向き住戸の場合はリビングが北側、部屋が南側がベストです。

その理由は春と秋の日差しです。

実際に比較して見るとわかります。

春と秋は真東から日が昇りますので、6時台の日差しの入り方はこのようになります。部屋が南側であれば十分に日が入りますが、北側だと少し少なくなります(もちろん時間の経過と共に太陽は南へ移動し、日なたの範囲は広がっていきます)。

よって程よい時間帯にオールシーズンで朝日を浴びるなら、部屋が南側にある南東向き住戸がベストでしょう。

改めておさらいすると……

朝の採光と価格において東向きは南向きよりも優れている

東向き住戸を選ぶなら部屋が北側、リビングが南側がベター

オールシーズンに対応できる最強の方角は南東向き

南東向き住戸を突き詰めるなら部屋が南側、リビングが北側

となります。

また言わずもがな窓の外に遮蔽物があると日差しは入ってきませんので、特に竣工前の新築マンションを購入される場合は周囲に高い建物がないかよく確認してください。

なお、文脈上マンションを前提に話をしてきましたが、もし戸建てに住む場合は南東に面している部屋を子供の寝室にするとお考えいただければよいと思います。

5才以降も脳は育つ

私自身、今の家はそれなりに気に入っているのでそこまでの後悔はありませんが、もし次に引っ越すことがあれば、最適解である南東向きを狙って物件を探すと思います。

今回は5才までに発達する「からだの脳」を中心に話を進めてきましたが、冒頭でご紹介した「望ましい睡眠時間」にもあるように、小学生であろうと中学生であろうと高校生であろうと、適切な睡眠時間を確保する大切さは変わりません。

ですので、次に引っ越す時にわが子が何歳になっていようとも、規則正しい生活習慣を促すために間取りにはこだわりたいと考えています。

現在お子さんが5才以上のご家庭も、冒頭の表を参照して十分な睡眠時間を確保できるよう工夫してみてください。

それは中学生や高校生にかけて発達する「おりこうさんの脳」「こころの脳」に、これから大きく影響していくことになります。

将来の受験を乗り越えるベースづくりは、もう始まっているのです。