【傑作】どろろの結末に隠された真実!原作他それぞれに違うラストの意味は?

今回は手塚治虫のダーク作品「どろろ」の結末の違いをご紹介します。

連載当時は暗すぎて途中で打ち切りになってしまうほど人気がなく

手塚先生本人も連載意欲が半減して急いで終わらせたと語るくらい

中途半端な作品として終わってしまいましたが

後に

映画、アニメ、小説、ゲームなど原作以外で数多く作品が制作されました。

それはやはりこのマンガの世界観、設定、デザイン全てが斬新であり

後世に与えた影響が大きいことを物語っているのではないでしょうか

そんな不思議な魅力を纏っている「どろろ」の原作とは違うバージョンを

今回は見ていきます。

それでは本編行ってみましょう。

原作「どろろ」

まずは原作の「どろろ」とはどんな作品だったのか見ていきましょう。

簡潔に言いますと魔物に奪われた48か所の身体の部位を取り返す旅に出るというシンプルかつ非常に秀逸な設定のマンガです。

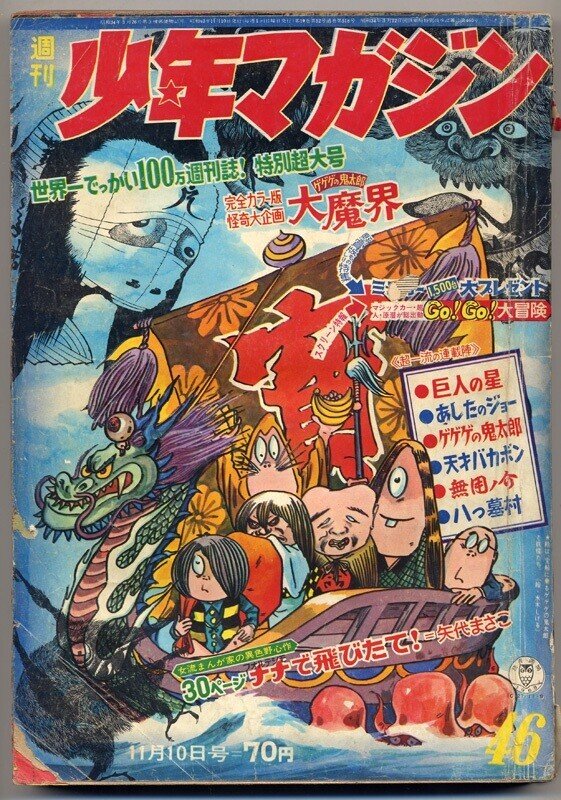

週刊少年サンデー1967年8月から掲載され

1968年7月で第一部が完結し

1969年にTVアニメが放映され

それに合わせ1969年5月から「冒険王」に一部改編再編集された序盤の物語が掲載されますが

48体の妖怪を倒す前に連載は終了ということになっています。

これは、ほぼ打ち切りのような扱いで人気がなく終了したものです。

連載のキッカケは

天才水木しげるが巻き起こした妖怪ブームに嫉妬して書いたと言われており

先生自身もこのようなコメントを残しておられます

どろろは水木しげる氏の一連の妖怪もののヒットと

それに続く妖怪ブームにあやかって作り上げた言うなればきわものです。

明らかに妖怪ブームを意識して作られた作品ということが分かります。

ここで面白いのが実はこの時「鬼太郎」もまだ

「ゲゲゲ」ではなく「墓場の鬼太郎」というタイトルだったので

実は手塚先生はブームの初期、もしくはこれから起こるであろうブームの前に影響を受けていたことが分かります。

恐るべき先見性であるといえますね。

しかも当時の手塚塚治虫と言えば

漫画家で言えば別格の存在であるにも関わらずまだブレイク前の水木先生のあまりの才能に嫉妬して自宅の階段から転げ落ちたというエピソードまで残っておりますからとんでもない負けず嫌いだったんですね。

水木先生もそんな手塚先生に対して

一番になる事ばかりに齷齪する棺桶職人を描いた「一番病」という作品を描いております。これは明らかに手塚治虫をモデルとした作品で両者の考え方の違い、マンガへの取り組み方への違いが明確に表現されているとても面白い作品です。

この二人の天才の対比は面白いくらい対極ですので

見ていて非常に面白いです。

こちら二人の比較記事もありますのでぜひご覧になってみてください。

そんな妖怪ブームに影響を受けて描いた「どろろ」ではありましたが

最後にはなんと「飽きちゃった…」として終了しています。

「どろろ」のあとがきにはこう記されています。

「本当は百鬼丸が四十八体の魔物と戦うピソードを残らず出したかったですが滑稽にも残った魔物をいっしょくたにした「ぬえ」などという怪獣を作り出したりしてあっさりかたづけてしまったのです」

「ノーマンの連載が始まったせいもあって「どろろ」への意欲も半減して編集部の要請で大急ぎで大団円にしなければなりませんでした。」

…とあります。

やる気なくなって止めましたってこれ結構手塚あるあるなんですけど

先生ってバカ正直なんで

言わなきゃいいのに何でも言っちゃうんですよね(笑)

ファンでも「こんなん聞きたくなかった」ってこともつい喋っちゃう(笑)

こういうところが可愛らしいところでもあるんですけど

誤解される原因でもあるんですよね。

という訳で原作では48体の魔物を倒さず急ブレーキを踏んだように終了し

非常に中途半端な形で幕を下ろすことになります。

しかし

妖怪を倒すたびに失われた体が戻ってくるという斬新な設定は

後に大きな影響を与え欠損を武装で補うなんて中二病丸出しの設定は

一部の子供たちにカルト的人気として心に残っていくわけであります。

アニメ版「どろろ」

1969年にテレビ放送番組作品として

虫プロダクションからアニメ化されました。

当時はすでにカラー放映でしたがスポンサーがカルピスだったために

日曜夜の一家団欒のときに赤い血が飛び交うのは相応しくないという意見があり白黒アニメとして製作されることになります。

この時の監督はあの杉井ギサブローさんで

杉井さんは元々大人向けに制作しようと考えていたので、

モノクロでむしろより大人っぽくなると思い劇画っぽいタッチデザインで

主題歌や美術デザインなどもかなり大人向けに制作し

音楽も冨田勲さんを起用してかなり気合いが入っていました。

…ですが、視聴率は思ったよりも振るいませんでした。

後に手塚先生から

「もうちょっと明るめの作品にできないか」

と相談を持ち掛けられることになるのですが

そこで杉井さん

ヘソを曲げてなんと製作から降りちゃうんです(笑)

というのも第1話から第13話までの脚本欄のクレジットがないんですが

これは「原作:手塚治虫」を忠実に再現しているということでもあり

ある種の作品への想いが込められた作品だったからなんですね。

…にも関わらず手塚先生にそんな事言われちゃうもんですから

「やってらんね~」って辞めちゃうわけですよ。

…っていうか元々原作が暗い作品ですからね

手塚先生自身も暗いからどうしよって悩んでたくらいの作品なのに

それを「明るくして」って言われても「ふざけんな」ってなってもしょうがないですよね(笑)

自身のプライドと言いますか作りたいものが

作れなければ辞めちゃうというスタンス

いいですね~

昔の人たちって個性の強い方々ばかりでいいですね~。

結果、14話放送分からタイトルが『どろろと百鬼丸』へと改題されまして

クレジットに脚本家の名前が入るようになります。

注目は原作では描かれなかったオリジナルストーリーとして

四十八体の体を取り戻す旅が最後まで語られており最後の敵は醍醐景光で実の父親だったというオチがつけられキレイに完結しています。

一応完結はしたものの、実際は急激な方向転換や監督解任という異常事態だったため制作スタッフはしっちゃかめっちゃかでかなりカオスだったそうですね(笑)

これらは現在はDVDで見ることができますので

この13話までと14話からの違いを楽しんでみると面白いと思います。

そして白黒になる前のパイロット版、いわゆる試作品のことなんですけど

こちらでは原作に忠実なキャラ設定、手塚タッチが見ることができます。

しかもパイロット版はカラー製作の予定でしたのでなんとカラーでご覧いただけます。

パイロット版はカラーと実際のTV放映版のモノクロ

見比べてみると面白いですよ。

ぜひご覧になってみてください。めっちゃカッコイイです。

冒険王版「どろろ」

原作が週刊少年サンデー1967年8月から連載が始まり、

1968年7月で一旦終了しその後

1969年4月からアニメ放映が始まって

それに合わせて「冒険王」で1969年5月から連載再開されたものです。

連載再開にあたって連載時の二人の生い立ちの物語が一部改編され、

まとめ直して書かれました。

しかしこれらは単行本版では、ほぼカットされております。

そして何より注目は

この冒険王でのみ描かれた究極の設定があるということです。

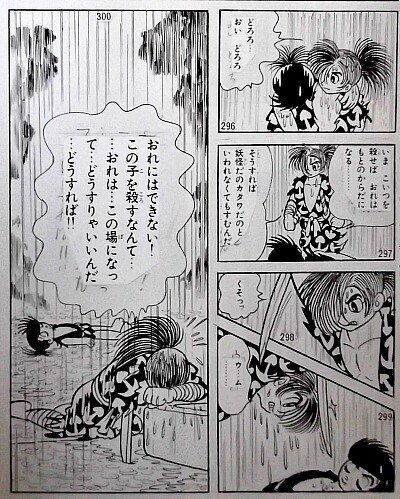

その設定とは

「どろろ」の旅は失われた身体を48体の魔物を倒すことで取り返すという大前提があるのですが

それが、なんと…!

どろろを殺せばすべての身体を取り戻せるという

とんでもないチート設定が追加されました(笑)

これには百鬼丸も、

どろろを殺せないとして苦悩するシーンが描かれています…

それにしても

手塚先生とんでもない設定をぶち込んできますね(笑)

残酷といいますか、生きる過酷さを描く手塚治虫らしさと言いますか

やはりこのどろろは「黒手塚」のにおいがプンプン立ち込めてます

ボクは個人的には好きなんですけどね

しかしですね。この設定も後に単行本化される際には丸々カット、

無かったことになってしまいました。

どろろが魔物に作られたという設定もカットされ

1977年から刊行した「手塚治虫漫画全集」では

一部のセリフを改編、ページ調整のためのコマも追加されまして

現時点では手塚先生が公式に監修したものとしてこの「手塚治虫漫画全集」が「どろろの公式バージョン」として一般的となっております。

ちなみに失われたページは

「〈手塚治虫トレジャー・ボックス〉」にて読むことができます。

単行本未収録の見開き扉・カラー扉、そして20数枚におよぶ削除シーンのほか、チート設定の「冒険王」版も完全復刻

そして雑誌に掲載されたおまけページも収録されている豪華仕様。

記事にもしていますので是非チェックしてみてください。

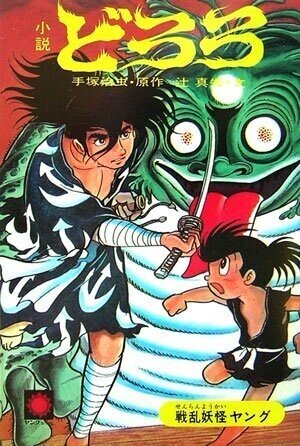

小説版「どろろ」

原作は辻真先さんで

1969年白黒版アニメ版『どろろ』の放送の終わり頃に発売されました

当初1年間は放映するはずだったアニメでありましたが

視聴率が振るわず半年で終わることを受け

「アニメが終わってしまうと売れ行きが落ちるから」と急遽小説版の発売も前倒しになり緊急発売されることになります。

(相変わらず無茶苦茶…笑)

ストーリーは原作ベースでしたが、まだ連載が終わっておらず、

なんと連載が終わる前に発売されてしまうことになったので途中からはオリジナルストーリーにならざるを得なくなっちゃったという衝撃の急展開。

すると原作が途中からどろろが女の子だったという展開になり

「ええっ!」ってなったなんてエピソードもあります。

もうむちゃくちゃな話です(笑)

当の本人たちは大迷惑な話だと思いますけど昔の制作現場のこういう行き当たりばったり感っていいですよね。

ボクは個人的に好きです。

緊張感といいますか疾走感といいますか手塚先生の廻りだけですかね

こういう手塚先生に振り回される展開が好きな方は

「ブラックジャック創作秘話」読んでみてください。

めちゃくちゃ面白いですよ、まさに台風のような壮絶な仕事現場がご覧いただけます。

---------------

というわけで

原作とアニメと冒険王版と小説の違いを見てまいりました

それぞれに違った趣があり好みが分かれると思います。

特に手塚先生は完璧主義なので、その時に良いと思ったことはすぐに取り入れ、これまでのもの180度覆すなんてことはしょっちゅうですので

「どろろ」に限らずこの手の展開というのは日常茶飯事でありました。

そんな愛らしい手塚治虫の世界に思う存分に振り回されてみてください。

それでは最後までご覧下さりありがとうございました。