詩的な者たち

『私を食べて』

「ねぇ、どうして。どうして私を食べてくれないの?」

そんな願いを聞くふりだけをして、ただ空返事する。

小さく華奢で暖かい彼女。

そんな彼女から美味しそうな放香がして――

この匂いを嗅ぐ度に、胸が掻き立てられた。

その願いを聞く度に、つい欲が勝りそうになった。

嫌だ、と。それだけは、と。

あの日。彼女と出会ったあの日。

そうだ、あの日にはもうすでに、

全てが、既に定まっていたのだ。

今にしてはあの日の空はきっと、

この帰結を表していたのだろう。

厚昏い曇天。

湿った冷風。

泡沫の水鏡……

視界が昏い。

――ありがとう。

なんて、笑顔と共にそんな幻聴がして。

鼓膜を突き抜け、喉を切り裂きながら、心の臓へと。

胸が焼ける。喉がえずく。

それでも彼女を食べる口は。

それでも、彼女を運ぶ腕は。

決して留まるところを知らなかった。

寒気に震えが止まらない。

――ありがとう。

なんて、体温と共にそんな幻覚がして。

心の臓から、喉を通り過ぎて、目鼻へと。

瞼が熱い。呼吸もし難い。

けれども彼女を食べる口は。

けれども、彼女を運ぶ腕は。

矢張り留まるところを知らない。

服を真っ赤に彼女色に染めあげて、

意識をただ彼女一色に染めあげて。

彼女一色に染まりあがったころにはもう。

その燃え滾る様な色は、滾々たる清水の様に変色していた。

後悔したところで、もう遅い。

いくら顧みようとも、手遅れだ。

彼女は死んだのだから。

彼女を殺したのだから。

誰がなんて問いは必要ない。

如何してなんて逃避も必要無い。

目の前の水溜りがすべてを示していた。

『静かな家の中』

涙の跡が残った君に問う。

どうしたのかな?

辛い事、悲しい事、きっと一杯あったんだねって。

判る。判るよ。解らない。

きっと笑顔の似合う君だから、嬉しくって泣いてしまったのかなって。

判る。判るよ。そんな希望に、解らないと突き付ける。

君を見ていると僕は。

心が揺れて、恥ずかしくて目を逸らしてしまうんだ。

隠した花束をきっと君は知らないし、知った時の君を見てきっと僕は。やっぱり恥ずかしくて目を、解らない。解らない。解らない。

涙の跡を遺した君に問う。

どうしたのかな?

苦しい事、痛い事、きっと一杯あったんだねって。

判る。判るよ。それだけは。

きっと笑顔の似合う君だから、嬉しくて泣いてしまったのかなって。

そんな幻想、来るわけもないのに。

解らくなってしまう。

君を見ていると僕は。

心が揺れて、解らない。

涙の跡だけを遺した君に問う。

どうしたのかな?

どうしたのかな? どうしたのかな? どうして、どうして。

きっと笑顔の似合う優しい君だから、僕は。

君を見ていると僕は。

心が落ち着いて、夢を見るんだ。

もう大丈夫。

一緒にいよう。

そう告げようと、君はもう動かない

『貴方に私の心臓を』

――あなたの為に、死のう。

そう言って君は、僕の前から消えた。

制止なんて、全くさせてくれないで。

せめて、最期の声を聞かせておくれ。

君に看取られたかったのに。

――あなたの為に、死のう。

もう君は、僕になってしまったと。

愛しい声がして、僕は目を覚ます。

せめて制止の機会を、くれたなら。

君に生きて欲しかったのに。

君と見た、あの潮の匂いが、消毒液に侵されて。

君と見た、あの夕日の色が、白色光に浸されて。

僕は、こんなこと、決して望んでは……

――あなたの為に、死のう。

そう遺して、君がくれたこの命。

あの暮れ空を、もう一度一緒に。

あの浜辺まで、連れて行くから。

――君の為に、僕は死のう。

『生人』

「危ない!」 そんな声に上方を仰ぎ見る。

眩しき日を、覆う指端に止まった鉄筋が。

――ああ、崩れたのかな。と夢の心地で。

網膜を切り裂くような強烈な光が貫いた。

『 』

足を捧げたら 何処まで行けるのだろう

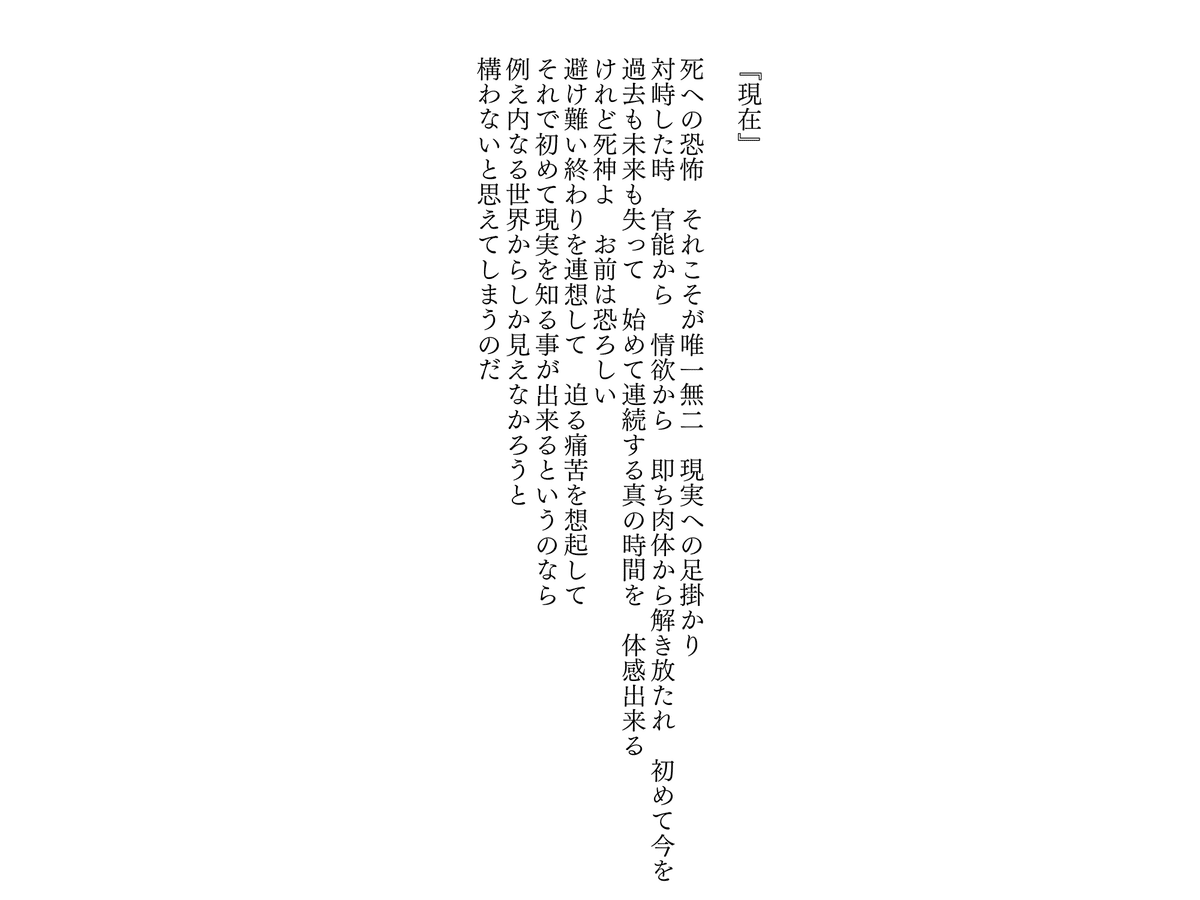

『現在』

死への恐怖 それこそが唯一無二 現実への足掛かり

対峙した時 官能から 情欲から 即ち肉体から解き放たれ 初めて今を

過去も未来も失って 始めて連続する真の時間を 体感出来る

けれど死神よ お前は恐ろしい

避け難い終わりを連想して 迫る痛苦を想起して

それで初めて現実を知る事が出来るというのなら

例え内なる世界からしか見えなかろうと

構わないと思えてしまうのだ