禅と茶と「無意識」の一隅

茶禅一味

茶禅一味(ちゃぜんいちみ)という言葉を知っているでしょうか。

これは『茶道は禅から起こったものであるから、求めるところは禅と同一であるべき』という意味の言葉です。

私は今年から茶道を習いはじめ、そこで茶道と武士の関係を知り、さらに武士と禅の関係へと興味が広がって行きました。そうして勉強していく中で、なんと茶道と禅には密接な関係があると知り、『こことここって繋がってんのか〜!』とおったまげたのが最近です。

それにしても、禅は難しい。

論理で書かれた言葉ならば、論理的に考えれば理解できるはずです。

しかし禅は知性を退けるところから話が始まるんですね。

知性は実用では便利なものだけど、それ以上でも以下でもなく。むしろ知性による認識に囚われてしまうことで、本質に辿り着くことが難しくなる、なんてことを言ったりします。

なので言葉という知性の道具では禅を理解することはできない、と宣言してから禅の文章が始まります。

私の解釈で説明するなら、

禅を理解したいならば、まずは禅を理解せよ。

さもなくば禅を理解することはできない。

みたいな円環構造になっています。しかもこの円環構造には入り口がないときた。

いやはや困った。道は繋がっていないが、確かにそこにそれはある。

どうしたらそこへ行けるだろうか。

ということで、そこへ行くための修行として、

禅について自分なりに理解したことや、解釈したことについてnoteで少しづつまとめていこうと思います。

1回目の今回は『禅と茶道』についてです。

下記の内容は「禅と日本文化」(鈴木大拙 著, 北川桃雄 訳)をもとにしています。

目次

・茶禅一味

・禅と茶道の一致

・茶と茶の湯と茶道

・仏教とキリスト教と、茶と葡萄酒

・わびによる禅と茶の直接的関連

・禅と茶と「無意識」の一隅

禅と茶道の一致

禅と茶道の密接な関係とは、つまりはこの2つは一致するということです。

禅、そもそも宗教(仏教)とは

『人が持っている一切物を、生命さえかき捨てて、これ以上単純な状態にかえせない状態にする』

というものです。

禅は『究極実在の直覚的把握』によってその領域へと近づこうとします。

はて、究極実在とは何か、そして直覚的把握とは何か。

これを理解するためのステップは、

この概念を知ること ▶︎ 概念として理解すること ▶︎ 生身の感覚として理解すること

の3STEPだと思います。

しかしこのSTEP1がまず、難しい。なので今回は「そうなんだなぁ」と思ってください。詳しくはまた次回。

茶道が行われる茶室は『自然に親しむため、茅の屋根の下に身を寄せ、四畳半の構造と調度に技巧を凝らした小屋に坐る』ことを目的として作られます。

そして茶室によって典型化されたものを生活に移すことで、禅と同じものへ近づこうとします。

その目的地が『物事を単純化し、不必要なものを除き去る』というもの。

表面の虚飾一切を切り捨てた先に真理がある、とするのが両者の思想です。

さて、ではどうして禅と茶道は同じものを目指すに至ったのか。

次は禅僧と茶道についてです。

茶と茶の湯と茶道

鎌倉時代以前から茶は日本にありましたが、一般にひろく伝えたのが栄西です。彼が茶の種子を中国から持ち帰り、禅院の庭で栽培しました。茶の栽培の祖です。

栄西は中国の禅院で修行中、茶の湯の作法を見ていたはずですが、日本でそれを教えようとはしませんでした。

つまり『茶』そのものと、それを飲む作法まで含めた『茶の湯』は別のタイミングで日本に入ってきたことになります。

実際にこれを日本に持ってきたのが大応国師。数人の禅僧が来朝して茶の湯の師となりました。

そしてこの『茶の湯』を『茶道』に発展させたのが珠光です。彼は有名な大徳寺の一休和尚の弟子の1人で、そこで学んだ禅の要素と茶の湯を昇華し、日本的趣味を加えることで茶道の原型を作りました。

そして珠光の茶道を改良し、最後の仕上げをしたのが皆さんご存知の千利休です。

禅院で実施される本来の茶の湯は、いまの巷で流行している作法とは独立して行われるそうです。どんな違いなのでしょう、私も学んでみたいです。

つまりは、茶の湯を中国から日本へと運び入れ、さらにその『茶の湯』を『茶道』へと発展させたのもどちらも禅僧でした。

『茶道は禅から起こったものであるから、求めるところは禅と同一であるべき』とはこういう意味だったようです。

原型を運び入れたのも、それを発展させたのも禅であれば、確かに茶道は禅から起こったもの。

ではなぜ、禅僧が茶の湯を日本へ運び入れることになったのか。

それは禅僧にとって、茶はぜひとも日本へ持って帰りたい、魅力的なものだったということです。

そこで次は仏教としての禅と、比較としてのキリスト教について見ていきます。

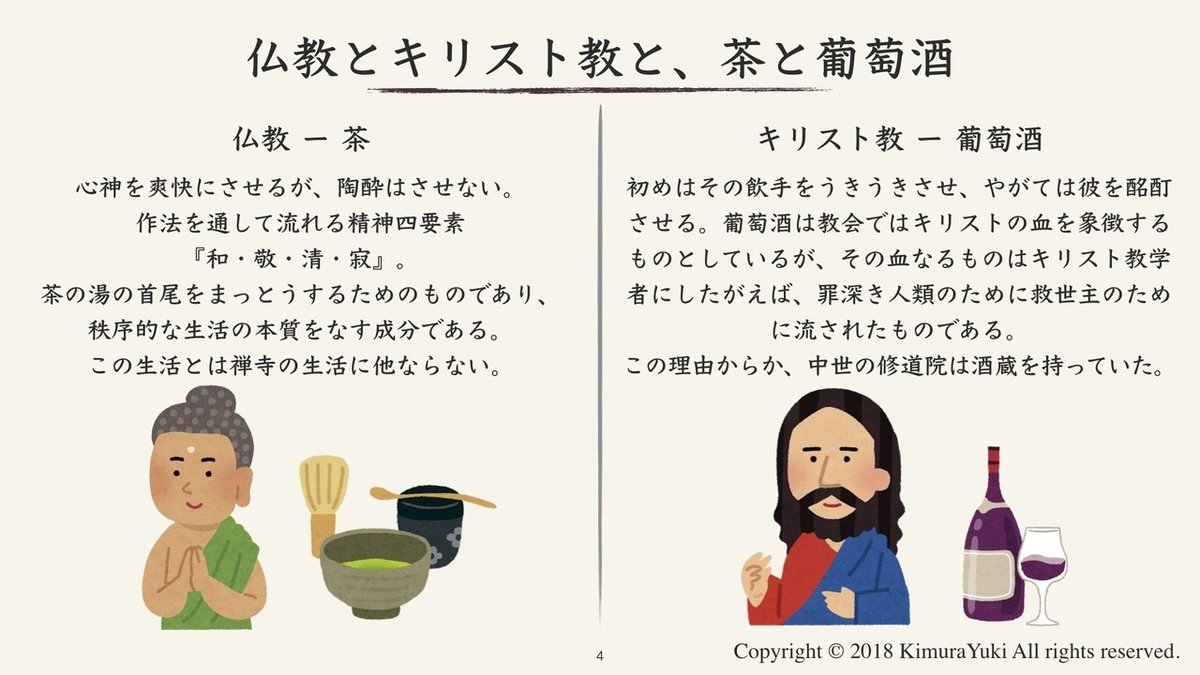

仏教とキリスト教と、茶と葡萄酒

茶の特徴として『心神を爽快にさせるが、陶酔はさせない』というものがあります。茶は学者や僧侶が賞味するようなものを元来がもっていたということ。茶がひろく仏教寺院に用いられるようになったことも当然と言えます。

対比としてのキリスト教では葡萄酒がひろく用いられます。

葡萄酒は教会ではキリストの血を象徴するものとされます。こうした理由からか、中世の修道院には酒造を持っていたところもありました。

こうした面から見て、仏教とキリスト教のコントラストは、茶と葡萄酒のコントラストと重なると言えます。

次は茶道といえば、あれです、あれ。

わび・さびです。

このわび・さびについて深く知る先に、さらなる禅との直接的な関連があります。

わびによる禅と茶の直接的関連

『わび』または『さび』は茶を作りあげるもっとも本質的な要素であり、これなくしてはなんら茶の湯は成り立たないとされます。

そしてこの観念の上に立ってこそ、禅と茶は密接な関係に入り込みます。

『わび』は漢字では『寂』という字が当てられます。

これは「静寂」「平和」「静隠」を意味し、仏典では「死」または「涅槃」を指します。

しかしこの語が茶の湯に用いられるときには、「貧困」「単純化」「孤絶」などに近く、この意味において『さび』と『わび』は同意語になります。

わびは一般に、貧乏、不十分あるいは不完全を連想させる生活状態に適用され、

さびは一般に、個々の事物や環境に用いられます。

そしてわびの生活とは、貧乏のうちに深く隠された、言葉にしがたい静かな喜びのこと。

このニュアンスは

『雪ふかき森のうちに開いた梅花の一枝』

や

『藁屋に名馬を繋いだのを見るのはよいものだ。そのように、ふつうの室に稀な品を見つけるのも、格別なことだ。』

という文章から感じられるでしょうか。

わびは感覚や雰囲気を表す言葉なので、10人が10人同じ解釈をする定義はできません。それも美・道徳・精神が溶け合うところにあるからなおのことです。

しかしこの点でこそ、茶道と禅はより直接的に繋がると言います。

禅の本質はわびを理解する近くにあるのかもしれません。

多くの茶人が禅を修めたというのも、興味深いところです。

さて、『禅』と『茶道』と聞いて共通するのは武士とのつながりです。

鈴木大拙は『天台は宮家、真言は公家、禅は武家、浄土は平民』という言葉をよく引用します。仏教の中でも、禅と武家は密接な関係にあり、その理由は『禅が死を恐れぬことを教えるからだ』といいます。

また、茶道はもともと武士、商人、豪農、僧侶の知識階級のみ、しかも男性のみに許された人間教育の実践でした。

それでは禅と茶道それぞれと武士について、その関係を見ることにします。

禅と茶と「無意識」の一隅

戦国時代の武士は常に生死と隣り合わせな生活。

そのような極度に張りつめきった精神をつづけることはできるわけもなく、どこかで退避の時間が必要でした。その退避の場所こそが四畳半の茶室であり、静かな「無意識」の一隅へと退くことを彼らは忘れませんでした。

茶が元来持つ効力によって、茶室を出るときには心神は爽快さに満たされます。

それだけにとどまらず、一時の無意識へ身を置くことが、単なる争闘よりも永久的に価値あることへと、考えを新たにするための時間でもありました。

日常生活で茶を楽しむにとどまらず、軍を率いる大将は出陣前にも一服の茶を点てました。これを『陣点』と呼びます。

戦にはあらゆる葛藤が付きまといます。

当然、自分の死と向き合うことであり、自軍も敵軍も多かれ少なかれ傷を負うこととなり、家臣たちが死ぬこともあります。

しかし城を守るため、自身の忠義を果たすために、あらゆる心の悩みを込めてお茶を点てた『覚悟の一服』を飲み干していました。

さて現代人はどうでしょう。武士のように生死と隣り合わせな人はおらずとも、彼らよりももしかしたら閑暇(ひま)は失っているかもしれません。

武士ほど心身共に鍛えられた人ですら、目的を持って静かな「無意識」の一隅へ身を置いたのなら、我々もそれに学ぶことは多くありそうです。

鈴木大拙は

『主要な問題は生活はゆったりした教養的享受のためにあるのか、快楽と感覚的刺激を求めるためにあるのか、どちらだろうかという点である。この問題が決まった上で、必要ならば、われわれは現代生活の全機構を否定して新しく始めてもいい。われわれの目的は終始、物質的欲望と慰安の奴隷となっていることではない。』

と言います。

近年はJapanブームとして、または過去の遺産として、日本文化を消費しているように見えます。

表面的なテクニックやコピー&ペーストで文化を扱うことなく、きちんと本質を理解したうえで、少なくとも理解へと歩もうとする意思のもとで、文化事業に挑戦をするラストチャンスが今だと思っています。