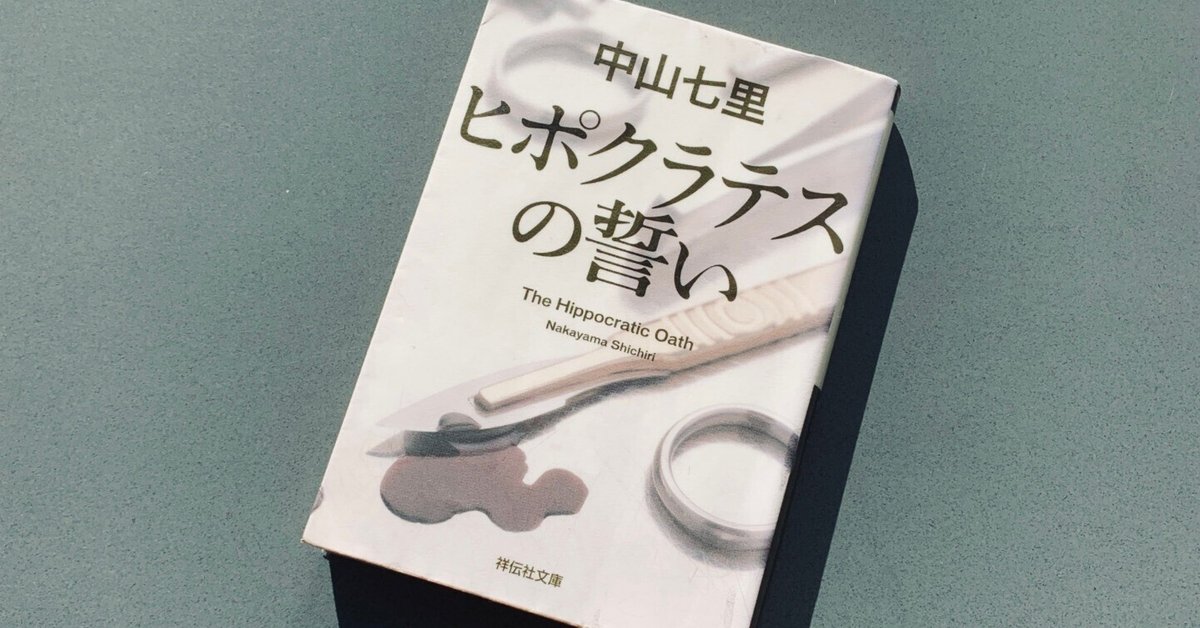

書評 #63|ヒポクラテスの誓い

論理的であろうとすることは、物事をあるべき形に律することとも言えるのではないだろうか。それは尊い行いのように感じられる。清らかであり、険しくも長い一本の道を練り歩く求道者の姿が思い浮かぶ。

中山七里の『ヒポクラテスの誓い』はそんな情景を連想させる。寒風に当たり、身が引き締まるかのように澄んだ佇まい。真実を探るために、法医学者の光崎藤次郎が歩みを止めることはない。その一挙手一投足に無駄はなく、どこまでも美しい。活字から浮かぶ余韻は芸術的とすら感じる。

光崎は常人離れしている。しかし、「正しいことをする」という人間的ドグマを体現しているに他ならない。シンプルだが、実践することは困難だ。それと同時に全員が実践できる権利を有している。主人公の栂野真琴は医者として、人間として「正しい行い」の意味を自問自答することにより、自らを見つめ直す。自分の中に存在する答えに視線を向け、それを磨く。人との出会い。環境。当然だが、答えを正しい方向へと導く上で、その大切さも感じてやまない。

「死体は文句も言わんし、嘘も吐かん」

『ヒポクラテスの誓い』は死者の語りに光を当てる。それと同時に生きた人間が何を語るのか、その生き様をも等しく見つめる作品である。また、限られた予算や欧米人とは異なるセンチメンタリズムに起因する解剖率の低さなど、普段は知ることのない、日本における解剖を取り巻く状況も興味深い。