邑知潟平野はなぜクッキリと細長い?:中北部平坦地域【都道府県シリーズvol.6石川県part1】

プロローグでは、石川県は地形的な特徴で10か所に分けられるとお話ししました(あくまで私個人の見解です)。

今回は石川県のやや北よりで能登半島の付け根あたりにある平坦地域についてお話ししていきたいと思います!

下図の④になります。

スーパー地形(カシミール3D)より抜粋

なおカシミール3Dは元データとして国土地理院の「電子国土」を使っているそうです(出典:国土地理院ウェブサイト)

※トップ画像や以下の地形・地図画像すべて引用もとは同じです。

クッキリした平野地帯

この地域の特徴は何といっても東西方向に細長くのびる平野です。

邑知潟(おうちがた)平野はトップ画像を見ても分かるように、南北を山に挟まれ、その境目がクッキリとした平野です。

東方向を向いてる写真ですので、右手側が南、左手側が北です。

※トップ画像は国土地理院技術資料より引用

同じ引用もとから、別角度の写真も見てみましょう。

今度は南西側から北東方向を見た写真です。

平野は細長く続き、能登半島の反対側の海まで続きます。

地形図を見る

では地形図を見てみましょう。

さらにアップ!

もっとアップ!!

やはり平地と山地の境界が直線状にハッキリと分かれていますね。

こんな感じですよね。

地質は?

こういう特徴的な地形は、たいがい地質が原因だったりします。

では地質図を見てみましょう。

20万分の1地質図幅「七尾・富山」:地質調査所 より

青で囲った範囲が④地域です。

北東部や西の海沿いには色がついてますが、細長い平野部は真っ白ですね。

北東部は第三紀中新世、つまり日本が大陸から分離した約1500万年前前後のの地層です。

もう少しアップで見てみましょう。

細長い平野の西側の薄茶色は砂丘堆積物です。

これはもっと西の手取川などの大きな河川から出た土砂が海に流入し、海流や波の影響で再び陸地に運ばれてできたそうです。

また白い範囲は沖積層で、約2万年前以降から現在までにたまった砂や泥などです。新しくて軟弱な地層です。

なるほど・・平野部の地質は時代の新しい砂や泥などの堆積物なのは分かりました。でもちょっとスッキリしませんね。

なんでこんなにクッキリと平野と山地が分かれているのか?

私はてっきり断層があると思ったのですが・・。

邑知潟地溝帯とは??

邑知潟平野は別名で邑知潟地溝帯(ちこうたい)と呼ばれています。

地溝帯とは断層の活動によりつくられた溝状の凹地形のことです。

やはり断層があるみたいです。

上の地質図は昭和40年につくられたもので、当時は確実な証拠が見つかっていなかったようです。

そこで新しい地質図である産業総合研究所のシームレス地質図をスーパー地形で見てみます。スーパー地形、便利ですよね。

アプリの機能上、中央部の地質の凡例が自動で出て、消せません・・。

ちょっと見づらいですが、平野南部のキワに黒線が見えますか?(真ん中より左下)

これ、断層です。

邑知潟断層帯!!

さらに色々と調べてみたら、なんと邑知潟断層帯という活断層地帯でした。

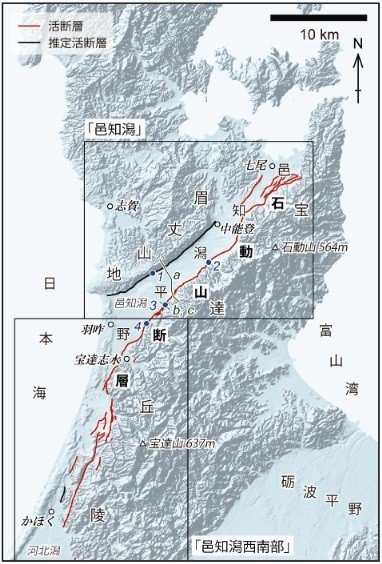

活断層図:国土地理院技術資料より

赤い線が活断層。

また平野の北側のキワの黒線は確定してませんが「おそらく活断層だろう」と考えられている推定活断層です。

邑知潟平野は活断層の影響でできた溝状凹地につくられたのですね。

ちなみに邑知潟断層帯については詳細に調査されてますので、いずれ詳しく紹介したいと思います。

お読みいただき、ありがとうございました。

続きはコチラ👇

参考文献

今井 功・坂本 亨・角 靖夫・野沢 保・盛谷智之(1967) 20 万分の1 地質図幅「七尾・富山」,地質調査所.

今井 功・坂本 亨・野沢 保(1967) 地域地質研究報告 邑知潟・虻ガ島地域の地質(5万分の1 地質図幅「邑知潟・虻ガ島」),地質調査所,p.67

杉戸信彦・堤 浩之 (2010) 1:25,000都市圏活断層図 邑知潟断層帯とその周辺 「邑知潟」「邑知潟西南部」.国土地理院技術資料,D・1-No.561.

犬飼将成・浅井篤史・荒武康治・新屋成昭・伊藤健太郎・糸野妙子・犬塚俊裕・岩田勇也・片桐有由未・亀田誠・北尾政人・近藤恵美・角野玄・高山英樹・中山和正・長山泰淳・橋本直樹・真柴久和・町澄秋・森井一誠・竹内美佑紀・柳沢和也・渡邉久美子・神谷隆宏(2006) 大地の動きを探る:能登・邑知潟地溝帯の活断層・地質調査.学長研究奨励費研究結果論文集 ,p.41-46.