綺麗な扇状地と暴れ川:中央南部平坦~中山間地域【都道府県シリーズvol.6石川県part2】

邑知潟や邑知潟平野の成り立ちに一役買った砂丘堆積物。もとを辿れば、手取川(てどりがわ)等からの流出土砂だったとお話ししました(詳しくはコチラ)。

今回はその手取川とその扇状地について、地形の区分では⑧の地域についてお話しします。

※トップ画像は手取川の河口付近の様子(出典:国土交通省)

綺麗な扇状地!

スーパー地形(カシミール3D)より抜粋

なおカシミール3Dは元データとして国土地理院の「電子国土」を使っているそうです(出典:国土地理院ウェブサイト)

※トップ画像を含め、以下の画像すべて引用もとは同じです。

今回は石川県の真ん中あたりより少し南の⑧の地域。

これを見ても扇状地が分かりますかね?

扇状地(せんじょうち)とは河川の流れる場所が山地から平野に移り変わる場所にできます。

狭い谷地形の出口で平野になるので、川の流れは緩やかになりますよね。

そうすると、河川の土砂を流す力が弱まり、砂や礫がたまります。

しかも平野が広いので放射状に広がり、扇子のようなカタチになるので扇状地と呼ばれるのです。

綺麗に扇子のカタチになってますよね。

山地の狭い谷の出口から広がっている様子が分かりやすい。

そして谷を出てからは西に曲がって流れています。

20万分の1地質図幅「金沢」:地質調査所 より

この地域の地質はほとんどが緑色のドット柄で塗られています。

これは、そのまんま扇状地堆積物という名前で、約1万年前から現在までにできた地層です。

東側の一部にだけ約1500万年前の砂岩や泥岩が分布しています。

右側の図が全体的に北にシフトしてるので一見わかりにくいですが、左図の下の方に古手取川がありますね。

これによれば扇状地は約200万年前からつくられ始めたようです。

そして約5000年前の縄文時代には、だいたい今と同じようなカタチになったようです。(※約200万年前の扇状地を縄文時代の扇状地が覆い隠しているので、地質図では新しい扇状地だけ図示されてます。)

手取川は暴れ川!

手取川は古来より暴れ川だったらしいのです。

名前の由来も、源平合戦の源氏側の木曽義仲(きそよしなか)の軍が増水した手取川を渡る際、流されないように手と手を取り合って渡ったからと言われているほど(ウィキペディアより)。

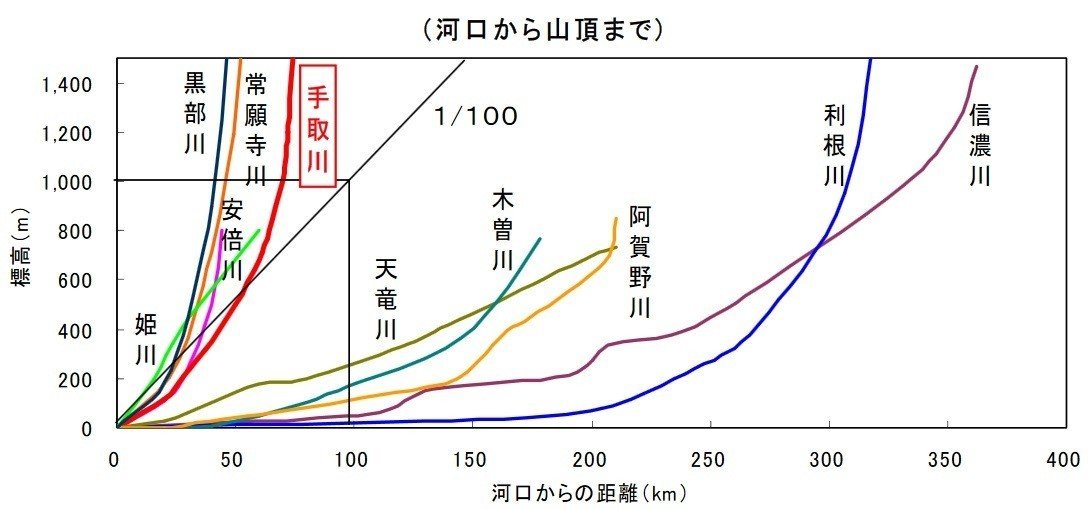

これは河川の流れの角度を示している図で、縦軸が標高、横軸が河口からの距離です。

日本の河川は外国の河川と比べて「まるで滝だ」と言われるほど急流なのですが、その中でも群を抜いて急流ですよね。

川の流れが急だと流れる力が強いので、大雨などで増水すればトンデモナイ暴れ川になりそうだと想像できます。

そして流れが強ければ、それだけ山を削る力も強くなります。つまり、大量の土砂を流しやすく、災害が起こりやすい河川だと考えられます。

暴れ川な上に天井川

天井川(てんじょうがわ)とは、周囲の土地に比べて河川の方が高い川のことです。川って低いところを流れるイメージが強いので、いまいちピンと来ないですよね。

ではスーパー地形で断面を切ってみましょう!

この青線の断面になります。

分かりやすいように、高さを50倍にしてるのでギザギザになってます。

真ん中あたりが手取川の流路です。両サイドの堤防がニョキッと出てるので分かりやすいと思います。

確かに両端の土地より高いですよね。

これは扇状地が砂礫がたまってできているため、周囲の平野よりも高まりになっているからですね。

この堤防が決壊したら・・・と思うとゾッとします。

過去の大災害

やはり、残念ながら過去に大災害が起こっています。

近代以降では特に昭和9年の洪水は被害が大きく、死者97名、行方不明者15名だったそうです。

昭和37年以降は治水工事のおかげで人的被害はなくなったようですが、平成18年は増水によって河岸の決壊が起こっています。

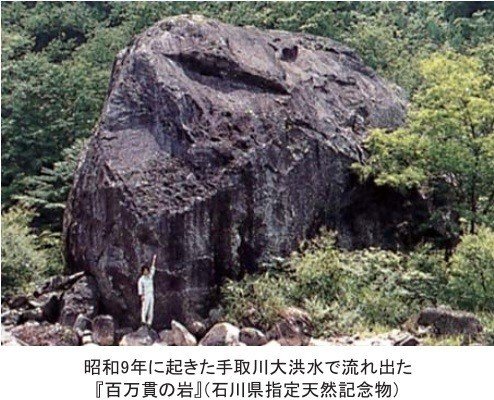

ちなみに昭和9年の水害がいかに凄かったかが分かる遺物があります。

コレです。

スゴイなんてもんじゃないですね。2階建ての家くらいの大きさです。

こんな巨大な岩が流されるほどの水量、ちょっと想像できないですね。

是非、この岩はこの目で見てみたい!

いかがでしたか?

邑知潟をつくった砂丘の故郷、手取川。日本でも有数の急流で、長い年月の間にたくさんの土砂を流出させたのですね。

お読みいただき、ありがとうございました。

手取川の上流域に関する記事はコチラ👇

参考文献

鹿野和彦・原山 智・山本博文・竹内 誠・宇都浩三・駒澤正夫・広島俊男・須藤定久(1999) 20 万分の1 地質図幅「金沢」,地質調査所.