近江から若狭へのルートをたどる①:「金ヶ崎の退き口」を地形・地質的観点で見るpart1【合戦場の地形&地質vol.3-2】

織田信長・豊臣秀吉・徳川家康・明智光秀など「戦国オールスター」が絶体絶命の大ピンチに陥った「金ヶ崎の退き口」。

はじめは若狭国東部(福井県南西部)へ進軍しています。

前回は京都市東の山地を抜けるルートまで見ていきました。

👇

このまま北へ進軍しましょう!

琵琶湖西岸を北上

滋賀県は戦国時代当時は近江国(おうみ)と呼ばれ、北と南に別れていました。北近江は浅井長政(浅井長政)の領地で、長政は信長の義理の弟。

一方、南近江は六角氏(ろっかく)が治めていましたが、数年前に織田信長に敗れ、居城である観音寺城を追い出されています。

つまり琵琶湖西岸を安心して北上することができます。

地形的にも琵琶湖西岸は平坦地が続いており、スムーズに進めそうです。

古地図を見ると、琵琶湖西岸は南北に街道が通っており、集落がたくさんあるので、随時補給しながら楽々と進軍できたことでしょう。

若狭国へのルート①

若狭国へ至るルートを見てみましょう。

上の地図の左に広がる水色(薄緑?)が若狭国です。

若狭国へ至るルートは2つありました。

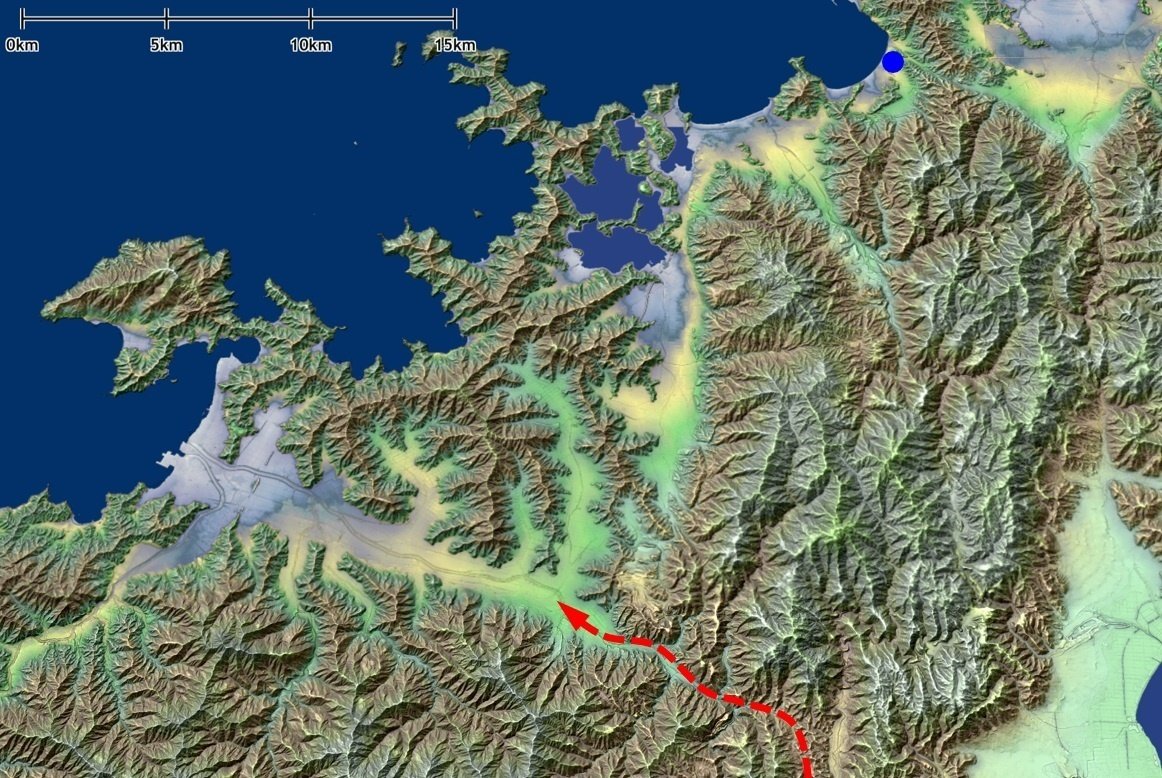

西へ行くルートと、琵琶湖北西部から北西へ向かうルートです。

位置関係的に、おそらく北西ルートだろうと思いますが、古地図は東西南北が微妙にズレていたりするので、両方確認してみます。

まず西へのルートを見ます。

川のカタチと村の名前を手掛かりに、場所を特定しましょう。

右側の川が特徴的ですね。北に凸のカーブを描き、その東に南北方向の支流があります。このカタチを手掛かりに、現在の地形図で探してみます。

なお赤、青、黄で囲った村は現在の地名にも残っており、場所を特定できた村です。後に説明します。

これですね。あっさり見つかりました(笑)

北に凸のカーブは、上画像の右下です。

この凸の北側に集落があります。

滋賀県今津町(いまづちょう)保坂(ほうさか)と書いてあります(上図赤丸)。そして北には角川という集落(上図青丸)もありますね。

上の古地図を見ると、位置が微妙に違いますが、「保坂村」(赤丸)と「角川村」(青丸)があります。

古地図では、街道は保坂村からほぼ真西に描かれていますが、現在の地形図を見ると真西は山が連なっており、ここに街道があったとは考えにくい。

おそらく赤点線矢印が街道だったと考えられます。

川沿いに西進すると広い谷に出ました。

そして北には天増川(あますがわ)集落(上図黄丸)があり、古地図にも天増川村(黄丸)があることから、やはりこれで間違いないでしょう。

なお、このルートは現在の国道303号線とほぼ同じです。

しかし、このルートだと若狭国の中央部付近に入ることとなり、佐柿国吉城(上図北東の青丸)へ行くには遠回りです。

もちろん、ここを通った可能性もありますが、可能な限り琵琶湖沿岸の平坦地を通る方が楽でしょうし、やはり北西ルートを通ったと考えられます。

では、次回は「北西ルート」を見てみましょう。

お読みいただき、ありがとうございました。

次回記事はコチラ👇

関連記事👇