2024年9月の記事一覧

【壮麗、劇的、美音の洪水】ヘルベルト・フォン・カラヤン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ビゼー:「カルメン」組曲&「アルルの女」第1組曲、第2組曲【思い出の1枚】

中学1年生の冬、音楽の鑑賞の時間にビゼーの「アルルの女」第1組曲と第2組曲を聴きました。音楽の先生が生徒一人一人に「アルルの女」のスコアを配り、オーケストラの配置やスコアの仕組み、オーケストラに於ける指揮者の役割を説明してくれたのです。 私にとってまったく未知の世界で、とても興味深く聞きました。そして何よりもオーケストラが奏でる千変万化の音色に酔いしれました。小学校5年生で聴いたチャイコフスキーの「くるみわり人形」組曲、諸学校6年生で聴いた「ペール・ギュント」第1組曲も強く印

【「禿げ山の一夜」の名演から8年】ヴラディーミル・フェドセーエフ&モスクワ放送交響楽団:祝典序曲「1812年」~ロシア管弦楽曲集・2【8年後のモスクワ放送響】

8月26日の記事=「晩夏のゾーッとするクラシック」第1回で、ヴラディーミル・フェドセーエフ&モスクワ放送交響楽団の「ロシア管弦楽曲集 Vol.1」を紹介しました。→【晩夏のゾーッとするクラシック・1】ロシア管弦楽曲集 Vol.1/ヴラディーミル・フェドセーエフ&ソビエト国立交響楽団【悪魔、妖怪、蛮族の乱舞】|Yuniko note 今回はその8年後に録音された同じ演奏者による「ロシア管弦楽曲集 Vol.2」です。 8年という短いような長いような年月が指揮者とオーケストラにもた

【極東の見知らぬオケへの客演指揮】チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」/ヘルベルト・フォン・カラヤン&NHK交響楽団【もっともっと低音を引き出させてやる!】

名指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤンが若き日にNHK交響楽団を指揮した貴重な記録です。前記事のピエール・ブーレーズ指揮のモスクワ音楽院管弦楽団の演奏と同じく、一流指揮者の力量について考えました。 1954年4月 カラヤン初来日 1954年4月2日。ヘルベルト・フォン・カラヤンはNHKの招きで初来日しました。当時カラヤンは46歳。第2次世界大戦終結からまだ9年。ベルリン・フィルの常任指揮者ヴィルヘルム・フルトヴェングラーやアメリカのNBC交響楽団を指揮していたアルトゥーロ・

【三流オケへの客演指揮】ストラヴィンスキー:バレエ音楽「ペトルーシュカ」ほか/ピエール・ブーレーズ&モスクワ音楽院管弦楽団【悪いオーケストラなどない。悪い指揮者がいるだけだ】

名指揮者ピエール・ブーレーズが客演でモスクワ音楽院管弦楽団を指揮したCDで、指揮者の仕事というか指揮者の力量について考えました。 難しい話はしないように心がけるので、肩ひじ張らずにお読みください。 ピエール・ブーレーズについて ピエール・ブーレーズ(1925~2016)はフランスの現代音楽作曲家で指揮者。フランス国立音響音楽研究所IRCAMを設立し、初代所長に就任したほか、指揮者としてはニューヨーク・フィルハーモニックの音楽監督も務める。 ストラヴィンスキーやウェーベルン

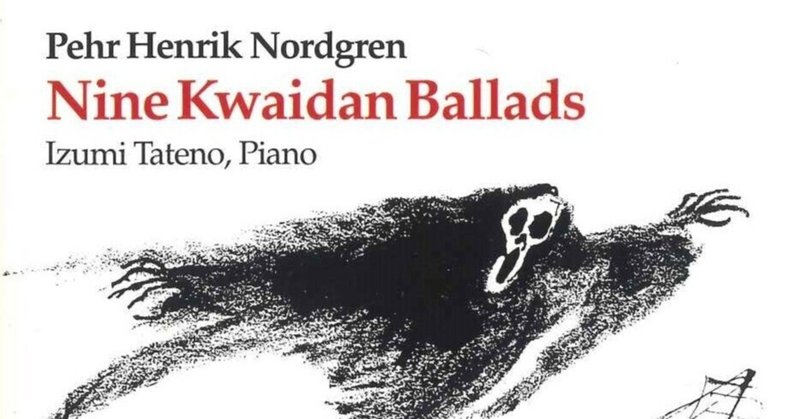

【晩夏のゾーッとするクラシック・13 最終回】ノルドグレン:小泉八雲の怪談によるバラード/舘野泉【フィンランドの作曲家が描くあやかしの世界】

13回にわたってお送りしてきた「晩夏のゾーッとするクラシック」。今回でひとまず最終回です。 作曲者ペール・ヘンリク・ノルドグレンについて 作曲者ペール・ヘンリク・ノルドグレンは1944年にフィンランドに生まれた現代音楽の作曲家です。 1970年から73年にかけて来日し、東京藝術大学に留学しました。この時、小泉八雲の怪奇小説を知り、その怪奇の世界に魅了されます。そして、1972年に舘野泉の委嘱によって「耳なし芳一」が作曲され、以後、「怪談」に基づくバラードが作曲されていきま

【晩夏のゾーッとするクラシック・10】グリーグ:「ペール・ギュント」第1組曲、第2組曲/ヘルベルト・フォン・カラヤン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団【北欧伝説の主人公】

小学校の鑑賞教材としても有名 ノルウェーの作曲家エドヴァルド・グリーグ(1843~1907)の代表作「ペール・ギュント」。小学校の鑑賞教材としても取りあげられたり、各種のBGMとしても使われたりしているので、ご存知の方も多いと思います。私も、小学校6年生の時に「ペール・ギュント」第1組曲を教わりました。 今回取りあげる「ペール・ギュント」はもとは劇付随音楽で、のちに作曲者自身によって2つの演奏会用組曲として編まれました。 第1組曲、第2組曲は、それぞれ次の4曲からなっていま

【晩夏のゾーッとするクラシック・9】ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」/ズービン・メータ&ニューヨーク・フィルハーモニック【華麗なる音画】

華麗なる音画としての「展覧会の絵」 前回に続いてムソルグスキーの組曲「展覧会の絵」です。 スヴェトラーノフ&ソヴィエト国立響の「展覧会の絵」はロシアの野趣あふれる雰囲気の演奏でしたが、今回のズービン・メータ&ニューヨーク・フィルハーモニックの演奏は、モーリス・ラヴェルの華麗なオーケストレーションを最大限に生かした演奏です。 曲目と演奏者 モデスト・ムソルグスキー ・組曲「展覧会の絵」(モーリス・ラヴェル編曲) プロムナード~こびと~プロムナード~古城~プロムナード~

【晩夏のゾーッとするクラシック・8】ムソルグスキー(ラヴェル編曲):組曲「展覧会の絵」/エフゲニー・スヴェトラーノフ&ソヴィエト国立交響楽団【ロシア民話の妖怪とキリスト教の地下墓地】

絵画が生んだ名曲 ムソルグスキーの「展覧会の絵」 ロシア五人組の一人モデスト・ムソルグスキー(1839~1881)が親友の画家ヴィクトル・ガルトマンの死後開かれた遺作展の10点の絵にインスピレーションを得て作曲された組曲「展覧会の絵」。 もともとはピアノ曲として作曲されましたが、モーリス・ラヴェル(1875~1937)の管弦楽編曲によって、一気に人気曲となりました。 曲目と演奏者 管弦楽版の「展覧会の絵」は、原曲の荒々しさを前面に押し出して演奏するか、ラヴェルの壮麗なオ

【晩夏のゾーッとするクラシック・7】シベリウス:悲しきワルツ/ヘルベルト・フォン・カラヤン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団【病床の女を訪れる幻の客】

ジャン・シベリウス 前回に続き、フィンランドの作曲家ジャン・シベリウスの「死」を扱った名曲です。シベリウスについてはこちらを→【晩夏のゾーッとするクラシック・6】シベリウス:トゥオネラの白鳥/サー・マルコム・サージェント&ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団【黄泉国の河の嘆きの白鳥】|Yuniko note 交響詩「フィンランディア」でフィンランドの独立に大きく貢献した人です。 曲目と演奏者 ジャン・シベリウス 交響詩「フィンランディア」 トゥオネラの白鳥 悲しきワ