會澤翼と坂倉将吾の起用法を考える

広島の正捕手というと、3年連続ベストナインに輝き、プレミア12では正捕手として世界一も経験した會澤翼になるでしょう。

その実績抜群の會澤ですが、この8月に入りスタメン出場の機会は減少してしまっています。

故障もないのに、なぜこのようなことが起きているのかというと、高卒4年目の坂倉将吾の台頭が著しいことにあります。

高卒1年目で二軍での打率は.298を記録し、DELTA社が毎年発表するプロスペクトランキングでも1位を獲得するなど、常に将来を嘱望されてきた存在でしたが、今季ここまでOPS.943を記録しながら、勝負を決める殊勲打も放つなど、印象的な活躍が続いています。

そんな将来のチームのコアともなり得る坂倉の出場機会を確保したいところですが、會澤とは3年契約を結んでおり、費用対効果の面からもおいそれと坂倉に出場機会を分け与えるわけにもいかない状況です。

そこで、この両者をどのように使い分けしていけば、現状のチームの成績と将来のチームの成績を最大化できるのかについて、以下にて考察していきたいと思います。

1.打撃面から使い分けを探る

まず打撃面でそれぞれの特徴を探ることから、それぞれの最適な起用法を考えていきます。

ここまでの両者の打撃成績を見ると、OPSは坂倉に分があり、特にISOから見る長打力という面は今年に限ると坂倉の方が圧倒的に上ですが、過去2年続けてOPS.800オーバーで、かつBB%が10%を超えた會澤の方に実績や選球眼の分はあります。

勝負強さという点も、まだ15打点ながら7回以降で9打点を稼ぎ出す會澤と、代打で終盤に登場し2本の決勝打を放った坂倉は同等のレベルにあるように思います。

以上より、今年の打撃成績だけ見ると、打席数は少ないものの坂倉の方に若干の分があると言えましょう。

ただ直近の実績は抜群で、確実に計算のできる會澤の起用も捨てられるものではありません。

ではほぼ同等と言っていいこの両者を、どのように使い分けるのがいいのでしょうか?

どのような投手を得意としているのかという点から、使い分けを考えてみたいと思います。

Pitch Valueから球種別の得手不得手を確認してみると、坂倉は現時点ではツーシーム系に苦労している以外で弱点はなく、曲がる系のボールには強さを見せています。

一方で會澤は、過去2年強さを見せていたファストボールへの対応はイマイチな代わりに、落ちる系のボールへの対応は非常に良く、落ちる系を武器にすることの多いリリーフ投手との対戦は向いていると言えましょう。

加えて、単純なPitch Valueだと分かりませんが、會澤の方が150㎞を超えるような強いファストボールへの対応が良く、今年も阪神・スアレスの153㎞を捉えてタイムリーヒットを放ったりとその対応力は健在です。

坂倉は150㎞以上のストレートを捉えたケースは一度もなく、かつ変化球を崩されながらもヒットゾーンに運ぶ対応力の高さを見るに、ブレーキングボールヒッターの気があります。

ということから、ファストボールが然程速くなく、曲がる系を主体で組み立ててくる投手に対しては坂倉の起用が妥当でしょうし、逆にファストボールが力強く、落ちる系のボールが鋭い投手には會澤を起用するのが良いということになります。

また會澤の打撃が試合終盤向きであるため、坂倉を先発出場させる場合は、會澤を試合終盤のここ一番で代打起用というパターンで、會澤が先発出場する際はそのまま最後までフル出場させるという形が良さそうです。

ただ将来を見越して、時に坂倉をファストボールが速い投手や落ちる系が得意の投手に当てて、成長を促すような起用もアリなのではないでしょうか。

2.守備面から使い分けを探る

続いて守備面から、どのような投手とコンビを組むのが妥当なのかについて検討していきます。

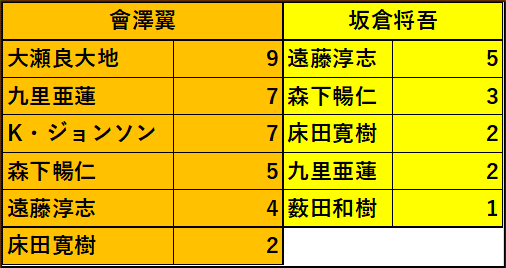

まず、ここまでの両者の先発試合でコンビを組んだ投手を見ると、大瀬良大地、九里亜蓮、K・ジョンソンといった長年ローテを担ってきた投手は會澤、遠藤淳志や森下暢仁といった今年初めてローテに入る経験の薄い投手は同じ若手の坂倉という組み方がなされているようです。

年齢層やこれまでの信頼関係からコンビが決まっているようですが、以下では両者の配球の違いやブロッキング、スローイングといった捕手としての守備能力に焦点を当て、どのようなタイプの投手とコンビを組むのが適しているのかを探っていきます。

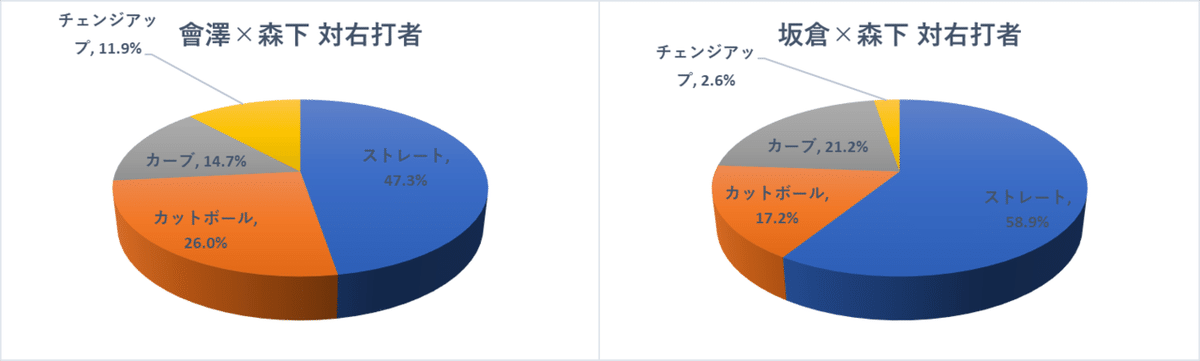

最初に配球面については、両者が複数回バッテリーを組んでいる森下を例にして、両者の配球の違いを明らかにしていこうと思います。

両者の球種別投球割合ですが、會澤はストレートが43.6%、カットボールが31.4%とこの2つのボールの割合が多くなっているのに対し、坂倉はストレートの割合が54.7%と會澤より10%以上も高くなっており、ストレート主体の配球を行っていることが分かります。

変化球ではカットボールの割合が大きく減少し、カーブの割合が増えていることから、緩急をより意識した配球を行っているようです。

左右打者別でも同様にして比べてみると、會澤は左右問わずチェンジアップを使い、左打者にカットボールを多めに投げさせる傾向にあります。

坂倉は左右どちらにもストレートの割合が高く、チェンジアップは左打者のみに投げさせる傾向があることが分かります。

最後にストライクカウント別の投球割合を見ると、會澤は浅いカウント時は各球種をバランスよく投じさせ、追い込むとストレートで勝負する傾向があると言えそうです。

坂倉はどのカウントでも大きく投球割合が変わることはなく、追い込むと決め球にチェンジアップを選択する傾向にあるようです。

以上より、會澤はバランスの良い配球で、打者の左右関係なく色々なボールを見せる傾向にあり、坂倉は打者の左右やカウントで配球が大きく変わることはなく、會澤よりは緩急を意識した配球を行っていることが分かります。

続いてブロッキング能力を比較していきます。

比較方法としては、両者が守備についている際に生じた暴投や捕逸がどれくらいの割合で生じているのかを算出する手法を行っていきます。

ボールを後ろに逸らした際に記録される暴投や捕逸ですが、暴投は投手の責任区分といえども暴投か捕逸かを決めるのは記録員の裁量のため、ここでは暴投と捕逸を合算することで、どれだけボールを後逸しない「壁」としての能力を持っているのかを明らかにしていきます。

上記手法にて比較してみると、會澤の場合は24.7イニングに一度暴投や捕逸が発生するのに対し、坂倉は14.5イニングに一度発生していることから、坂倉がマスクを被っている場合の方が暴投/捕逸が頻発しており、會澤の方がブロッキング能力が高いことが分かります。

DELTA社算出のブロッキング指標でも、昨年のデータにはなりますが會澤は平均以上の水準を見せており、ここに関しては會澤の方に一日の長があると言えそうです。

ですので、ボールがワンバウンドするケースが増える縦変化主体の投手が登板する際は、投手が安心して投げられるようブロッキング能力の高い會澤を捕手に据えるべきと結論付けられます。

最後に盗塁阻止についてですが、會澤はここまで.308(13-4)、坂倉は.400(10-4)と坂倉の方が数値が高くなっています。

2018年は.245、2019年は.265と會澤の盗塁阻止能力は、過去から決して高いわけではなく、2016年以降毎年.200台となっています。

坂倉も決して凄い強肩というわけでもありませんが、2017年2018年と二軍ながら阻止率は.300を超え、OP戦でも阻止率.308を記録していることから、単純にこれを會澤と比較は出来ませんが、一定の阻止能力の高さはあると言えそうです。

盗塁阻止という面を重視するならば、坂倉を起用する方がその効果は得られそうです。

以上より守備能力について触れていきましたが、ブロッキングの會澤、盗塁阻止の坂倉といった具合に分かれているので、縦変化主体の投手は會澤でそれ以外は坂倉、クイックに課題のある投手は坂倉でそれ以外は會澤というように、それぞれの特性を踏まえた起用が良いのではないでしょうか。

上記に両捕手の配球傾向を踏まえたものを今の広島に当てはめると、縦のカットボールを武器とする大瀬良や、縦の亜大ツーシームがマネーピッチで豊富な球種で打者に絞らせない九里はこれまで通り會澤と相性が良さそうです。

高品質なストレートが武器で、縦割れのカーブで緩急を付ける森下や遠藤は、坂倉の配球が合ってそうなので、これまで通り坂倉メインで良いのではないでしょうか。

そして、勝ちパターンに組み込まれる島内颯太郎、塹江敦也、フランスアはそれぞれ縦変化のボールを武器にしてワンバウンドの投球も多いので、終盤リードしている試合は會澤の起用が望ましいと言えそうです。

基本は上記のような分け方で、時々坂倉を普段組まない投手と組ませることで、経験を積ませるとともに配球傾向を読まれるのを避けるような起用を行うのがベターではないでしょうか。