人事制度(等級・評価・報酬)設計- 運用に向けての検討事項 -

前回はフレームを使った「人事制度(等級・評価・報酬)設計方法」の記事を公開しましたが、本記事では、人事制度を運用するにあたって、必要最低限、検討しなければならない事項についてお伝えしていきたいと思います。

フレームを使った「人事制度(等級・評価・報酬)設計方法」で、様々な種類の評価制度があるなかで「行動評価(コンピテンシー評価)」と「成果評価」の2つがおすすめとお伝えしました。

実際の評価においては「行動評価(コンピテンシー評価)」と「成果評価」の2つとも必要というのが私の考えですが、運用に向けての検討事項に入る前にまずはその理由を説明します。

そのうえで、運用に向けての検討事項の1つ目として「行動評価(コンピテンシー評価)」と「成果評価」それぞれの評価を基本給や賞与、会社さんによっては年俸制にどのように反映させていけばよいかということについて説明していきます。

「行動評価」と「成果評価」の関係性

まずは「行動評価(コンピテンシー評価)」と「成果評価」の関係性から説明します。

目標を定量的(or測定できる)指標で設定し、その目標に対する達成度合いで評価するのが成果評価になります。一方、行動評価は目標達成に向けての行動が、自社が「求める人材」に必要な能力要素それぞれにおける評価基準どおりに発揮できているかどうかで評価をします。

つまり、社員は設定した目標に向かって日々業務に励むわけですが、目標達成に向けてコンピテンシーを発揮して(行動評価)、コンピテンシーの発揮によって目標を達成させる(成果評価)という関係性になります。

また、実際に評価を実施する際のポイントになりますが、コンピテンシーとは“高業績を出すための行動特性”のことですので、コンピテンシーが発揮できていれば、通常は成果が出ていると考えられます。

ただし、社員個人・会社では対応不能なやむを得ない外部環境の影響により成果が出ないこともあります。反対に、コンピテンシーの発揮が物足りなくても、たまたま・ラッキーで成果が出るときもあります。

このあたりは評価の運用方法で詳しく説明する内容なのでここまでにしますが、成果(結果)が出ているかを踏まえて行動評価を実施するという点だけ覚えておいていただければと思います。

「行動評価」と「成果評価」の両方が必要な理由(育成観点から)

では、なぜ「行動評価」と「成果評価」の両方が必要かというと、まず育成の観点からですと、行動評価(コンピテンシー)評価の評価基準はそのまま育成の指標となるからです。

人事制度設計では、会社の事業戦略を実現するために社員にはこういった能力・行動を発揮してもらう必要があると設定していくのですが、その能力・行動は例えば同じ“計画策定力”でも、新人さんと部長クラスの社員とでは求められるものが異なります。

行動評価(コンピテンシー)評価の評価基準は新人さんから1人前、リーダークラス、課長クラス、部長クラスと等級毎に段階性をもって発揮してほしい能力・行動が定義されていますので、メンバーにとっては行動レベルでの成長目標、上長にとっては育成基準が明確になります。

これを社員みんなが同じように発揮できるようになるから再現性がうまれ、組織力も強化されていくわけです。

成果評価だけですと、とにかく結果、手段は問わないとなって、ナレッジの共有やチームワークの発揮といったことが難しくなってしまう恐れがあります。

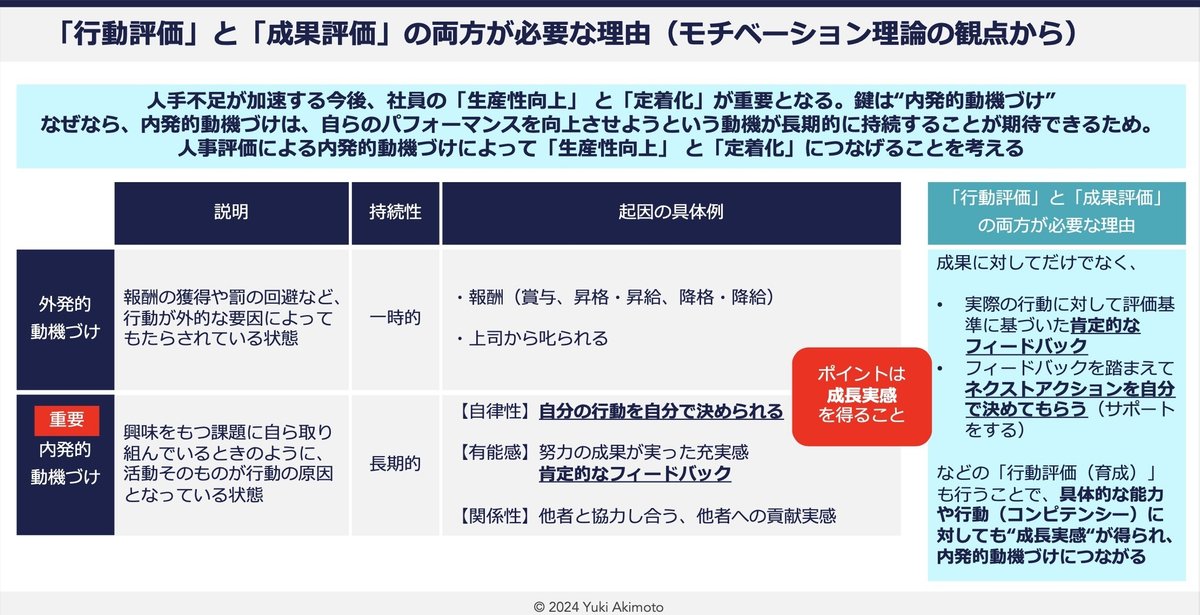

「行動評価」と「成果評価」の両方が必要な理由(モチベーション理論の観点から)

次に理論の観点からですと、内発的動機づけが挙げられます。

内発的動機づけ(内発的モチベーション)とは、「興味をもつ課題に自ら取り組んでいるときのように、活動そのものが行動の原因となっている状態(高尾,2019,p.156)」のことをいいます。

人手不足がますます加速する今後、社員の「生産性向上」 と「定着化」が重要となります。そこで鍵になるのが内発的動機づけです。

理由は、内発的動機づけは自らのパフォーマンスを向上させようという動機が長期的に持続することが期待できるためです。

では、この内発的動機づけはどうやって発生するかというと、ポイントは社員が成長実感を得ることです。具体的にはデシ(1999)がいうように自律性と有能感が特に重要です。

有能感は実際の行動に対して評価基準に基づいた肯定的なフィードバックを行うことで得ることができると考えられ、自律性はネクストアクションを自分で決められるといったことで得ることができると考えられます(いずれも社員が統制されているという感覚にならないように注意)。

肯定的なフィードバックとネクストアクションを自分で決めることが期中を通じて実施されることで、社員は成果結果によるものだけでなく能力や行動(コンピテンシー)に対しても“成長実感“が得られ、内発的動機づけにつながると考えます。

以上が「行動評価」と「成果評価」の両方が必要な理由になりますが、ここから運用に向けての検討事項に入っていきます。

【検討事項①】評価の反映方法・反映先(全体像、例:10パターン)

検討事項の1つ目は「行動評価(コンピテンシー評価)」と「成果評価」それぞれの評価を基本給や賞与、会社さんによっては年俸制にどのように反映させていけばよいかということです。

「行動評価(コンピテンシー評価)」と「成果評価」それぞれの評価の反映方法と反映先の全体像は上記スライド(画像)にあるとおりです。

反映方法は大きく2パターンで、絶対評価で点数そのままに評価するか、相対評価で順位付けしてS-Dといったような会社が定めた規定分布に分布させるかです。

それぞれメリット・デメリットがあり、例えば絶対評価のメリットは結果がそのままで評価されるので評価への納得感が得やすいということです。逆にデメリットは結果が出るまで昇給・賞与額が確定せず、人件費が予想を上回る恐れがあるということです。ただし、人事制度設計の段階で、仮評価/シミュレーションをしっかり行うこと、さらに、後ほど説明する旧人事制度から新人事制度への移行プロセスにおいて仮運用も行ったうえで報酬制度を正式決定するといった手順にしておけば、予想を大きく上回ってしまうということはあまりないかと思います。

また、賞与に関しては、絶対評価であったとしても、賞与原資を上回らないポイント制という方法もあります。

対して、相対評価のメリットは人件費総額をコントロールしやすいこと、逆にデメリットは評価結果理由の説明が難しい(同じ点数でもA・B評価がいる、未達でもS評価など)といったようなことが挙げられます。

次からはさらに行動評価(コンピテンシー評価)と成果評価、絶対評価と相対評価、そして、それを基本給・賞与にどのように反映させるかの例を10パターン用意しました。

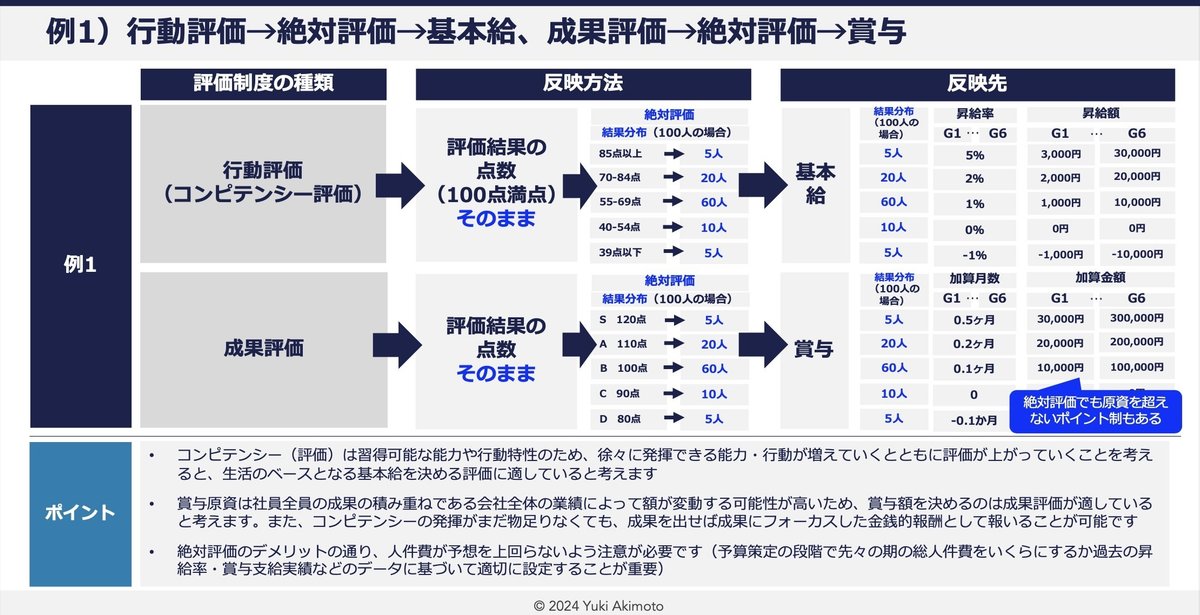

まず、例1はシンプルに行動評価(コンピテンシー評価)と成果評価ともに絶対評価で、行動評価(コンピテンシー評価)は基本給に反映、成果評価は賞与に反映させるパターンです。

これは評価は納得感がとても重要であるという観点から両評価とも絶対評価であること、また、行動評価(コンピテンシー評価)と成果評価、それぞれの評価対象と報酬の特性の観点から、私としては一番オススメの反映の仕方です。

上記スライド(画像)のポイントにもある通り、コンピテンシー(評価)は習得可能な能力や行動特性のため、徐々に発揮できる能力・行動が増えていくとともに評価が上がっていく(再現性が出てくる)ことを考えると、継続的に必要な生活のベースとなる基本給を決める評価に適していると考えます。

一方、賞与原資は社員全員の成果の積み重ねである会社全体の業績によって額が変動する可能性が高いため、賞与額を決めるのは成果評価が適していると考えます。コンピテンシーの発揮がまだ物足りずに基本給の昇給率(額)はそこまででなくとも、成果を出せば評価対象期間毎に成果にフォーカスした金銭的報酬として報いることが可能です。

もちろん、絶対評価のデメリットの通り、人件費が予想を上回らないよう注意が必要です。そのため、人事制度設計の段階で仮評価/シミュレーション、さらに仮運用も行ったうえで報酬制度を正式決定するといった手順を踏んだとしても、特に新人事制度導入1年目以降の、先々の期の総人件費予算策定においては過去の昇給率・賞与支給実績などのデータに基づいて適切に設定することが重要になります。

例2は反映先は例1と同じですが、両方とも相対評価にするという点で異なります。

この場合、相対評価のメリットのとおり、人件費総額をコントロールしやすいのですが、基本給/賞与共に人件費予算内に予測人件費が収まるか事前に綿密なシミュレーションをしたうえで規定分布を設定するようにしましょう。

逆に、相対評価のデメリットのとおり、評価結果理由の説明が難しいケースがあるため、対応策を事前に考え、評価者全員で共通認識を持ってフィードバックに臨むようにするのがポイントです。

例3も反映先は例1・2と同じですが、基本給を決定する行動評価(コンピテンシー評価)を絶対評価にして、賞与を決定する成果評価は相対評価にするパターンです。

ポイントは例1・2と内容が重複するので割愛します。

例4は例3と評価反映方法が逆で、基本給を決定する行動評価(コンピテンシー評価)が相対評価、賞与を決定する成果評価が絶対評価のパターンです。

ポイントは相対評価のデメリットの通り、基本給を決める行動評価(コンピテンシー評価)については結果理由の説明が難しかったり、所属する組織によって実力がある人材でも低い評価になる可能性があります。一方で、成果評価が絶対評価で賞与額に反映されるため、成果に対しては評価結果のまま金銭的報酬として報いることができます。その点を丁寧に説明して、社員のモチベーション維持に繋げるのがよいと考えます。

例5は行動評価(コンピテンシー評価)と成果評価を合算して100点満点といった評価結果を決めて、基本給・賞与に反映させるパターンです。

この場合、ポイントとなるのは、行動評価:成果評価を●%:●%にするかというウエイト設定です。一般的に、等級や役職が上になればなるほど成果(結果)が重視されるので、成果評価のウエイトが高くなる設定にしている会社さんが多いと思います。

このウエイト設定においては、注意点があって、業績がまだ安定していない新規事業部署などでは、成果評価の目標となるKPIの設定が難しく、結果的に成果評価が低すぎる・逆に高すぎるといった事態になることがあります。この場合、成果評価のウエイトが高いとその影響を大きく受けて適切な最終の評価結果とならないため、行動評価と成果評価のウエイト設定には注意しましょう。

ちなみに、例5は絶対評価のパターンですが、その他の注意点はこれまでの例と一緒です。

また、年俸制を採用されている会社さんで行動評価(コンピテンシー評価)と成果評価の2つの評価といったように複数の評価制度を使用する場合は、反映先が1つ(年俸)なので、この例のような評価ウエイトによって合算した評価結果によって年俸を決めていくことが多いと考えられます。

例6は例5の反映方法が相対評価に変わっただけです。

例7は基本給へ反映させる評価を行動評価(コンピテンシー評価)と成果評価を合算した評価結果によって行うというものです。反映方法は基本給への反映も賞与への反映も絶対評価としてあります。

評価は成果(結果)が重要であって、月給のベースとなる基本給も行動評価(コンピテンシー評価)だけでなく、成果評価も反映させたいという時に使用するパターンです。

例8は基本給への反映は例7と同じ絶対評価で、賞与への反映だけ相対評価で行うパターンです。

例9は例8とは逆で、基本給への反映は相対評価で行うに対して、賞与への反映は絶対評価で行うパターンです。

最後、例10は例7と逆で、基本給への反映も賞与への反映も相対評価で行うパターンです。

評価の反映方法・反映先に関しては、10パターンの具体例も含めて以上となります。

【検討事項②】評価プロセスと評価者

検討事項の2つ目では評価プロセスとプロセス毎の評価者をどうするかを決めていきます。

評価プロセスにおいて、一次評価者が直属の上長、二次評価者がその上の役職者といったケースをよく見かけますが、被評価者の仕事ぶりを二次評価者以降の上長がきちんと把握していない場合、このプロセスの設定の仕方は個人的には反対です。

理由は評価は納得感がとても重要なため、例えば印象やたまたま知っているエピソードによって評価が変わってしまうことを避けたいためです。

例えば複数の課があって、課によっての甘辛を調整する際などは、課長の上の部長も同席して評価すり合わせ会議を行えばよいのであって、普段の仕事ぶりを見ずに評価されるのは被評価者にとって納得感が得られるとは思えません。

もちろん、評価すり合わせ会議でも、あくまで具体的行動や成果(結果)の事実といったファクトベースで甘辛調整していくことが重要です。

ちなみに、“評価すり合わせ会議”と言っていますが、会社さんによっては“評価会議”や“評価調整会議”、“キャリブレーション”と呼んだりします。

【検討事項③】昇格昇給基準・降格降給基準

検討事項の3つ目では昇格昇給と降格降給の基準どうするかを決めていきます。

昇格昇給と降格降給の基準に関しては会社によって様々なルールを定めていると思いますが、例として載せているのは、等級自体がUPするグレード昇格に関しては行動評価(コンピテンシー評価)の点数が85点以上、昇給に関しては行動評価(コンピテンシー評価)の点数に対する等級内報酬段階をUPさせるというやり方です。

ご参考までにお伝えしますと、上記スライド(画像)内にある85点という基準は私の人事制度設計と運営の経験に基づくものです。

行動評価(コンピテンシー評価)の各コンピテンシーの評価を4点満点基準で行った場合、100点換算するには1点の係数が25になるのですが、3点の基準を合格レベルとした場合、評価対象となるコンピテンシーがいくつあってもALL3点だと75点になります。そこに合格レベルを超える評価項目がいくつかあって(評価項目ごとのウエイト設定によって数は異なる)やっと85点になります。各コンピテンシーの評価基準の設定レベルにもよりますが、そう簡単に85点は取れるものではありません。

その等級で必要とされる発揮能力・行動が3点の合格レベルで発揮できていて、さらに4点と上にいっているものがいくつかあるのであれば、一つ上の上位等級で必要とされる能力・行動も発揮しつつあると思います。それを根拠として昇格基準を85点としています。

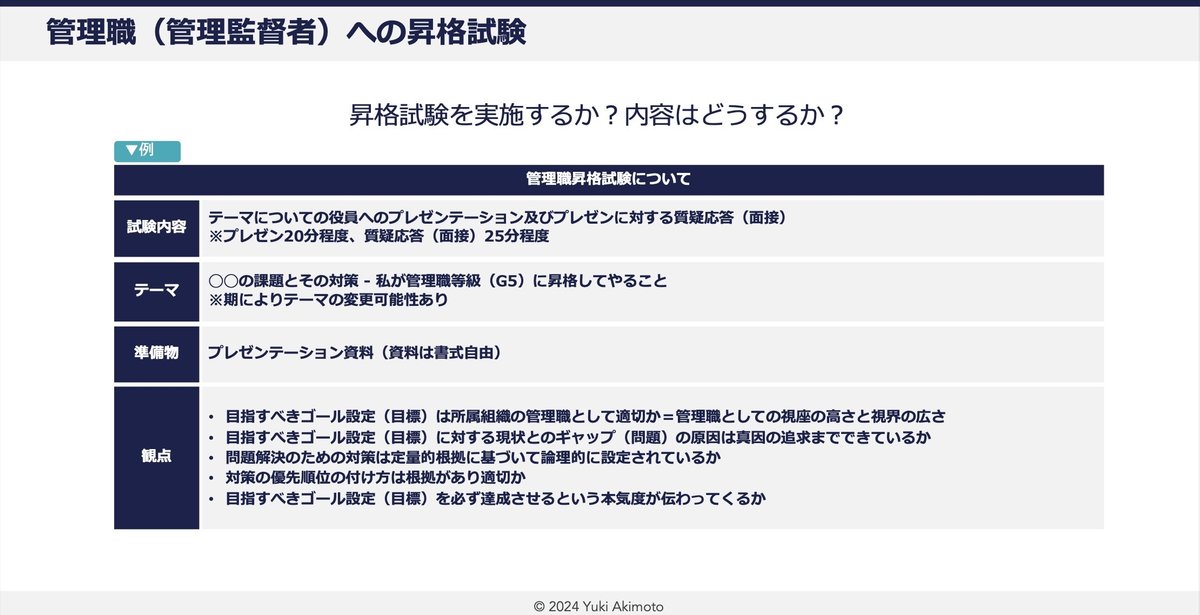

また、管理監督者等級に昇格する際は、行動評価(コンピテンシー評価)で85点だけでなく、管理職昇格試験の実施をおすすめしています。

ここでいうと、管理職とは労基法における管理監督者を想定しているのですが、労基法における管理監督者とは「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」です。

これまでの通常の社員と比べて責任も含めて明らかに異なるわけです。法的観点だけでなく、管理監督者となれば、事業や組織を任せてマネジメントしてもらうことになったり、その分野のスペシャリストとして難易度の高いミッションに挑戦してもらったりするわけですから、業績においても大きな影響を及ぼす立場となります。

そのため、管理職として力を発揮してくれそうか、視座も含めて確認するための昇格試験を別途行うのがよいと思います。

一方、昇給に関してですが、これは85点には届かなかったとしても、報酬制度で●点から●点はいくらとか、●%・●円昇給と決めておいて、その基準に基づいて昇給額を決定するのがよいと思います。点数イコールで基準そのままに昇給させるパターンもあれば、基準をベースに金額を調整するケースもあると思います。

対して、降格降給ですが、これは育成をしっかりやっていることを前提にした場合、そもそも発生させてはいけません。

しかし、いくらしっかり育成やサポートをしていても本人に起因する理由でどうしてもパフォーマンスが発揮できずに評点が低くなってしまうケースがあります。こういったケースが発生する可能性も踏まえると、やはり降格降給基準もつくっておく必要があると考えます。

降格降給基準がないと、頑張っても頑張らなくても給与は下がらないという状態になってしまいますので、経営としても避けたいところです。

ただし、特に降格は通常は降給も伴うこと、また、一度降格すると社員本人の心理的にも再度昇格するのがハードになると予測されることから、余程のことがないと起きない基準で設定するのがよいと思います。

以上、昇格昇給と降格降給の基準についてお伝えきましたが、必ずしも杓子定規に●点だから昇格昇給/降格降給と決められないケースもあると思います。

ブラックボックスはあまりおすすめできませんが、最終的な新等級・新給与をどうするかは経営陣が中心となって、あくまで社員にとって納得感があるかたちで着地させましょう。

次からはシーン別の対応になります。

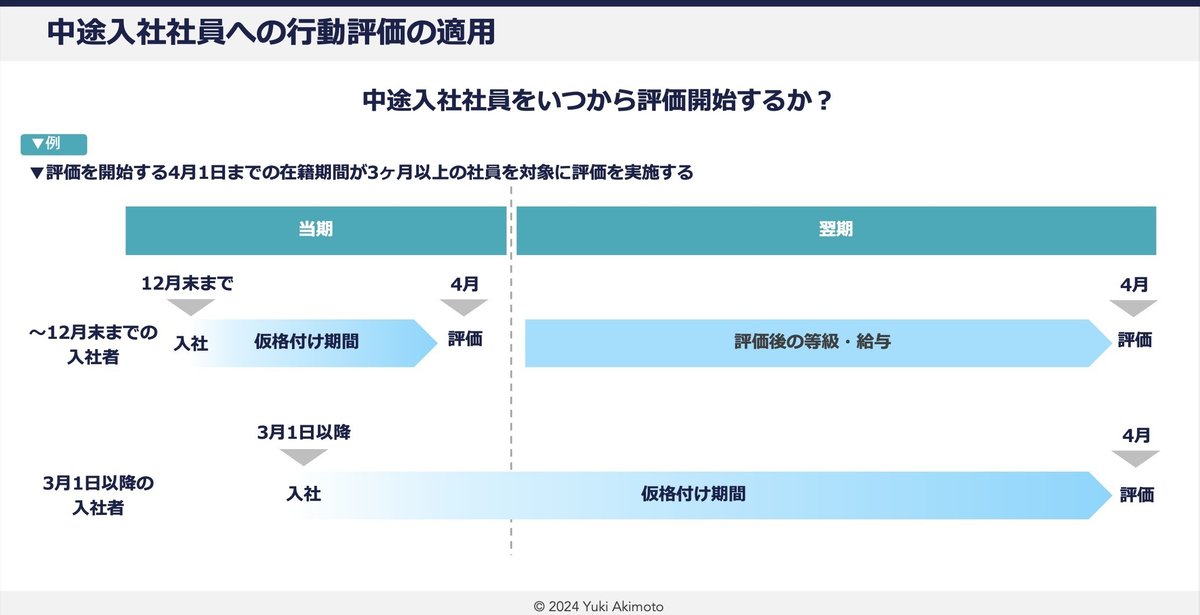

【検討事項④】シーン別対応:中途入社社員への行動評価の適用

シーン別対応の検討事項の1つが中途入社社員をいつから評価開始するかです。

どんな優秀な方でも入社されてすぐにパフォーマンスを発揮するのは難しいと思います。また、すぐにパフォーマンスが発揮できたとしてもそれが続くかはわかりません。

それらを踏まえて、入社から一定期間経過したタイミングで訪れる評価タイミングから評価対象となるとするのがよいと考えます。

私の経験上、自己評価を開始する日までの在籍期間が3ヶ月以上の社員を対象に評価を実施することをおすすめしています。

3ヶ月だと短いと思われるかもしれませんが、理由はスタートアップ・ベンチャーですと即戦力として採用しているケースがが多く、なるべく早期にパフォーマンスを発揮してもらいたいためです。

ただし、職種や役職等によって、3ヶ月では評価が難しいケースもあります。その場合は、原則は3ヶ月以上としつつ、個別に評価対象タイミングを設定するでよいと思います。

【検討事項⑤】シーン別対応:期中異動者の評価

次にシーン別の対応として評価対象期間中に異動した場合ですが、これはシンプルに異動前・異動後のそれぞれの職務での評価を行って期間按分して合算で評価するでよいと思います。

【検討事項⑥】シーン別対応:退職予定者、中途入社社員、産休育休取得者、休職者への対応

シーン別対応の最後は退職予定者、中途入社社員、産休育休取得者、休職者への対応です。

これは会社さんそれぞれの状況に応じて設定されるのがよいと思います。上記スライド(画像)に対象者毎の検討事項を記載しておきましたのでご参考にしてください。

【検討事項⑦】旧人事制度から新人事制度への移行プロセスと移行措置

運用に向けての検討事項の最後になるのですが、それは旧人事制度から新人事制度への移行プロセスと移行措置です。

既に人事制度がある場合、新制度を作成したら、まずは旧制度を運用しつつ同時に新制度の仮運用することをオススメしています。

フレームを使った「人事制度(等級・評価・報酬)設計方法」で、仮評価/シミュレーションの重要性をお伝えしましたが、設計時点における仮評価/シミュレーションは設計に不具合がないかを確認するものであって、本番さながらに評価期間を通して評価を実施するわけではありません。

そこで、仮運用として本番さながらに評価を実施して、問題ないことを確認したうえで新制度に移行するのがよいです。

万一、仮運用を行って、設計時点では表出してこなかった問題が表出した場合は、無理に新制度に移行せず、移行時期を延長して、今一度制度の問題箇所の見直しを行いましょう。

上記スライド(画像)は、新制度の仮運用を行って、新制度に移行しても問題ないと判断したうえでの流れの例ですが、重要なのは、新制度での評価によって給与が下がってしまう社員がでてきた場合の対応です。

パフォーマンスの低下ではなく、パフォーマンスがこれまでと同じであったとしても単純に評価基準が変わったことによって、評点が取れなくなり、結果、給与が下がる可能性があるという社員が一定数でてくることがあります。

これはフレームを使った「人事制度(等級・評価・報酬)設計方法」の仮評価/シミュレーションスライド(画像)の説明内にも記載してありますが、「求める人材」の能力要素が連動している事業戦略自体がこれまでよりも難易度が上がっていることによるケースが多いです。

この場合、移行措置として、新人事制度でも、社員が現在の給与以上の評価を得られる能力・行動の発揮と成果が残せるようになるまで一定期間、万一、給与が下がった際の補填期間を設けるのが一般的です。

よく見るケースとしては、補填期間は1年〜2年です。スタートアップ・ベンチャーでは1年がほとんどです。

以上が運用に向けて、私が考える必要最低限の検討事項になります。

会社さんによってはこれ以外にも検討事項はあると思いますが、参考にしていただければ幸いです。

最後に(無料相談など)

本記事では前回のフレームを使った「人事制度(等級・評価・報酬)」の設計方法の流れから、人事制度の運用に向けての検討事項について説明をしてきました。

会社様によってはここで述べてきた検討事項以外にも様々な「この場合どうしたらいいんだろう、、」といったことがあると思います。

もしそういった疑問やお困り事などがあればお気軽にご相談ください。無料の個別相談も実施中です。

人事制度に関する無料相談、人事制度設計/運用サービスの説明のご希望などがあれば、下記お問い合わせフォームからご連絡いただければと思います。

また、本記事では人事制度の運用に向けての検討事項について説明をしてきましたが、人事制度においてとても重要な運用方法についても知りたいという方は以下の記事をご覧いただければ嬉しいです。

参考文献

高尾義明(2019)『はじめての経営組織論』 有斐閣,156-158.

エドワード・L・デシ,リチャード・フラスト著,桜井茂訳(1999)『人を伸ばす力 内発と自律のすすめ』新曜社

いいなと思ったら応援しよう!