フレームを使った「人事制度(等級・評価・報酬)」設計方法

はじめまして、秋元と申します。

私は現在、Professional Studio株式会社でスタートアップ・ベンチャー企業〜地方の大企業まで人事全般のご支援をさせていただいております。

そのなかでも、特にご依頼が多い人事制度設計について、フレームを使った「人事制度(等級・評価・報酬)」設計方法をお伝えしたいと思います。

人事制度の設計方法を公開する理由

公開の理由は、より多くの方に私が考える人事制度の設計方法を知っていただきたいと考えたからです。

人事制度を有効に機能させるためには運用がとても重要なのですが、記事が長くなりすぎるので、今回は設計のみにフォーカスしています。

人事制度は設計→運用と大きく2つのフェーズがあるなかで、私の手法では、①設計:フレームを使った人事制度設計(本記事)→②設計:運用に向けての検討事項決定→③運用方法という流れで進めています。

②に関しては『人事制度(等級・評価・報酬)設計- 運用に向けての検討事項 -』を御覧ください。

③に関しては『“成長を後押しする“人事制度の「運用方法」』を御覧ください。

前職時代から現職においても、セミナーやウェビナーで「上場後を見据えた人事制度設計」や「人が育つ人事制度設計のキモ」といったテーマでたくさんの経営者・人事の方にお話させていただいております。

セミナーやウェビナーで、もしくは個別に人事制度に関して経営者・人事の方々からお話を聞いていると、以下の悩みがあることがわかってきました。

人事制度に関する悩み

・初めて作るので、何からどうしていいかわからない

・外注しようとしたが高すぎて(予算がなくて)自社で作るしかない

・作ってはみたものの、うまく機能していない

などなど。

私は前職で、SaaSの事業部長→管理部長→人事部長→CHRO、入社時社員数10人→上場→400人と、フェーズも含めて会社をあらゆる視点で見ながら人事制度の設計・改定を何度も行ってきましたが、人事制度は「求める人材」を明確にするものであり、企業の人材/組織戦略において、とても重要なものだと考えています。

そして、この「求める人材」がビジョンを実現するための事業戦略と連動していることがとても大切だと考えます。

そこで、本記事では事業戦略と「求める人材」との連動の大切さをお伝えしたいのと、人事制度設計・改定を考えている経営者・人事の方々に、人事制度の設計方法について具体的イメージを持っていただければと考えております。

人事制度に関して悩み抱えている経営者・人事の方々、また、人事制度設計や改定を考えている経営者・人事の方々にとって、この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです。

人事制度とは? <制度の構造>

フレームを使った人事制度の設計方法に入る前に、初めて人事制度を設計される方もいらっしゃると思いますので、まずは人事制度の概要について説明していきます。

人事制度とは「給与やポジションといった処遇を決めるルールブック」のことです。

また、本記事でいう人事制度とは、等級制度、評価制度、報酬制度の3つの制度から成り立つ制度のことです。会社さんによってはここに「福利厚生」を入れて4つの制度で成り立っているとしているところもあります。

スタートアップから大企業まで、どの会社さんでも基本的にはこの3つの制度のトライアングルで成り立っていることは共通していると思います。

そして、制度設計には順番があって、等級→評価→報酬です。フレームを使った人事制度の設計方法もこの順番で説明していきます。

人事制度とは? <企業での意義>

人事制度とは「給与やポジションといった処遇を決めるルールブック」ですが、もう1つとても重要な意義があります。

それは『その企業にとって「どのような人材が必要か」というメッセージを届けてくれるもの』(余合,2022,p.76)であるということです。

人事制度で「求める人材」が定められ、「求める人材」を採用、育成、評価します。まさに、人事制度はその企業にとって「どのような人材が必要か」というメッセージを届けてくれるものといえます。

「採用ではこういう人材を」、「育成ではこういう人材に」、「評価はこういった人材が」とバラバラだと、経営戦略や事業戦略の実現には繋がらないですよね。

人事の全ての起点は人事制度で定める「求める人材」です。だからこそ、人事制度は企業の人材/組織戦略おいてとても重要なものだと考えています。

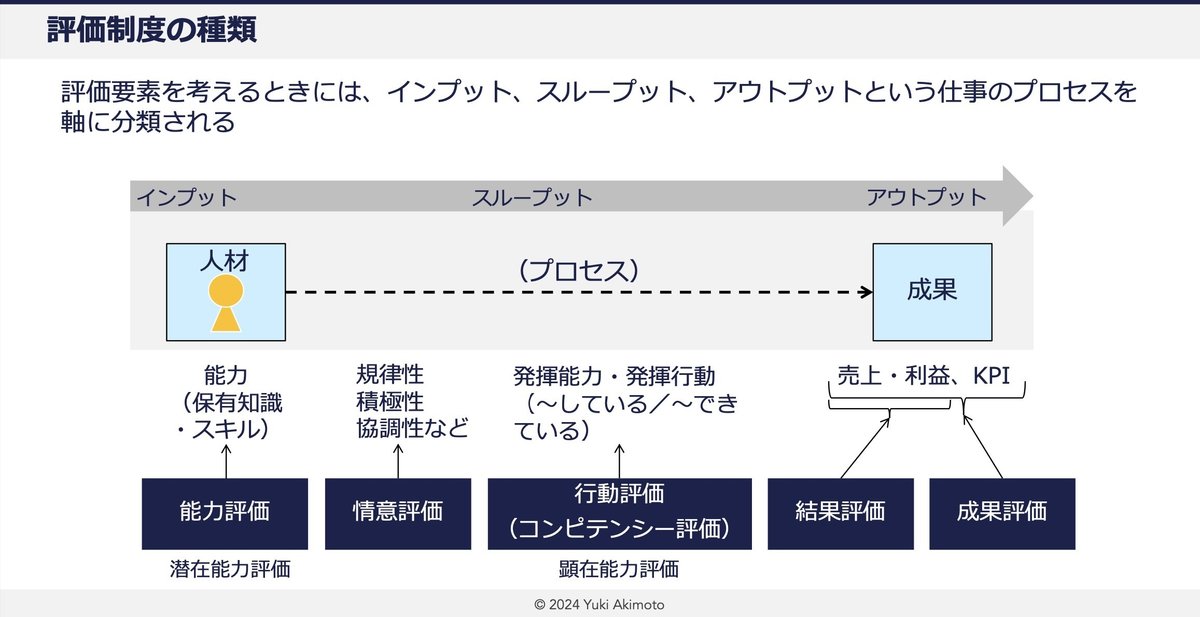

評価制度の種類

人事制度のなかでも人材育成との関係でも最も重要な評価制度には様々な種類があります。

種類はたくさんあるのですが、評価要素を考えるときには、インプット、スループット、アウトプットという仕事のプロセスを軸に分類されます(余合,2022,p.77)

評価制度の種類 おすすめ

様々な種類がある評価制度ですが、私は行動評価(コンピテンシー評価)と成果評価をおすすめしています。理由は以下です。

行動評価(コンピテンシー評価)

業績向上と人材育成の双方の目的を果たせる。育成支援ツールとしても機能する

※コンピテンシーとは“高業績を出すための行動特性”のことです

成果評価

一人ひとりの業務に応じた成果目標を設定することで、一人ひとりの貢献度を適切に評価することができる

実際の評価運用では、もちろん定量的な成果評価も行いますが、私が考えるフレームを使った人事制度設計の評価制度設計では、行動評価(コンピテンシー評価)での制度を作っていきます。

人事制度設計の鉄則は“シンプルイズベスト”

フレームを使った人事制度設計に入る前にどうしてもお伝えしたいことがあります。それは有効に機能する人事制度設計の鉄則は「シンプルイズベスト」であるということです。

これからフレームを使った人事制度設計ついて説明していきますが、「こんなに色々やることあるのかよー全然シンプルじゃないじゃん、、」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。

私が考える人事制度の設計方法は、様々な人事制度設計に共通する骨格のみをお伝えするようなもので、それがしっかり作ってあれば十分機能すると考えています。

世の中には様々な種類の評価制度を組み合わせたすごい制度もあります。

ただ、人事制度でとても重要なのは、運用できるかどうかです。

すごい制度である反面、複雑過ぎると、理解も運用も難しく形骸化してしまう恐れがあります。

実際、色んな方々に人事制度についてお悩みをお聞きしてきましたが、例えば「評価制度の種類と評価項目数が多すぎて全てきちんと評価するのが難しい」や、「評価基準のアップデートが追いついておらず、事業の実態に合っていないため形骸化している」など、残念な話もお聞きしました。

人事制度はきちんと運用できるかがとても重要なので、設計する時には運用できるかどうか、実際に運用しているシーンをイメージしながら作ることが大切です。

また、シンプルな方が良い理由は他にもあって、それは経営環境がすごいスピード感で変わっていくので、企業もそれに合わせて事業戦略を変化させていくからです。

この場合、制度改定しないと事業の実態に合わないものになってしまいます。そういった点からも人事制度はシンプルで改定しやすい方が良いと考えます。

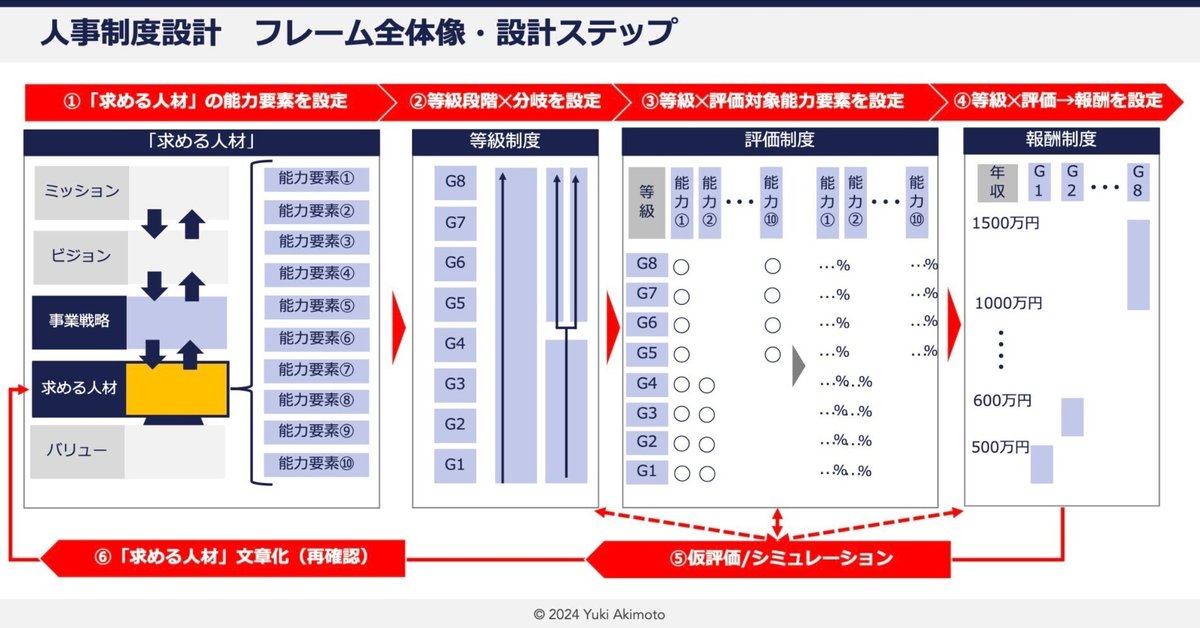

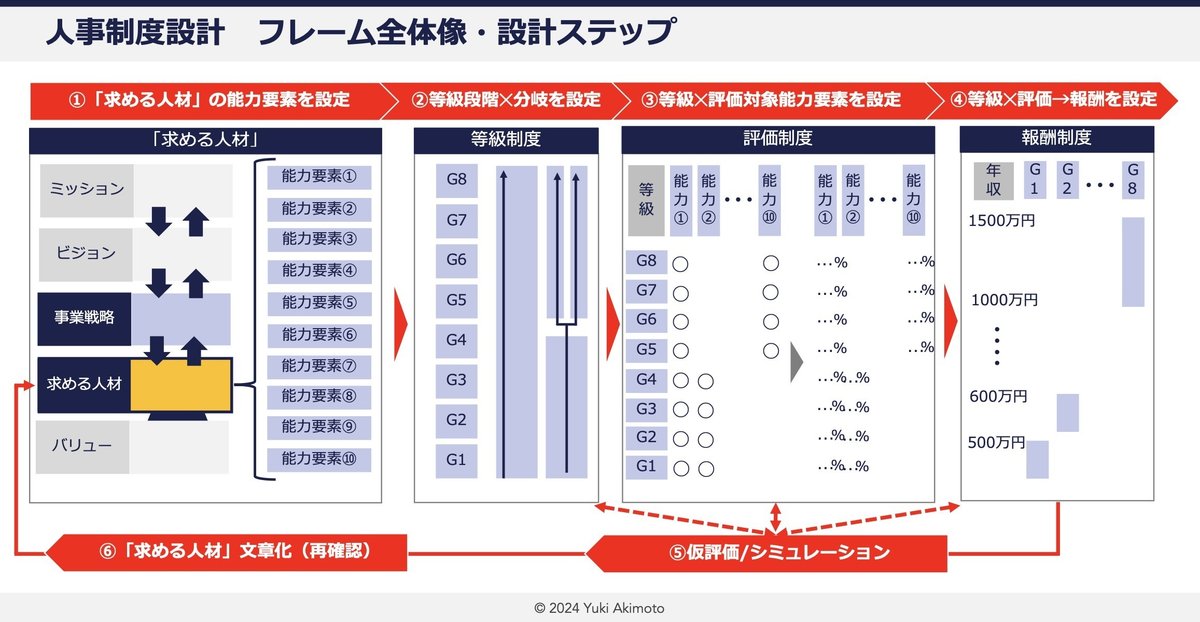

人事制度設計フレーム全体像・設計ステップ

前置きが長くなりましたが、いよいよフレームを使った制度設計について説明していきます。

フレームと言っていますが、もっとも大事なフレームは「求める人材」設定フレームで、あとはフレームというよりも設計方法になります。

ただ、本記事の最後にある“フレームを使った人事制度設計&運用で使えるスプレッドシート一式”は、フレームの全体像にある①〜⑥のステップで活用できるフォーマットになっていて、それらを検討フレームと考えていただければと思います。

ここからのスライド(画像)は、ある程度自社だけでも設計ができるようにと右側に説明を入れてマニュアルのようになっています。

マニュアルといっても、STEP③の評価制度設計、STEP④の報酬制度設計以外は1スライド(画像)だけしかありませんので、ご安心ください。

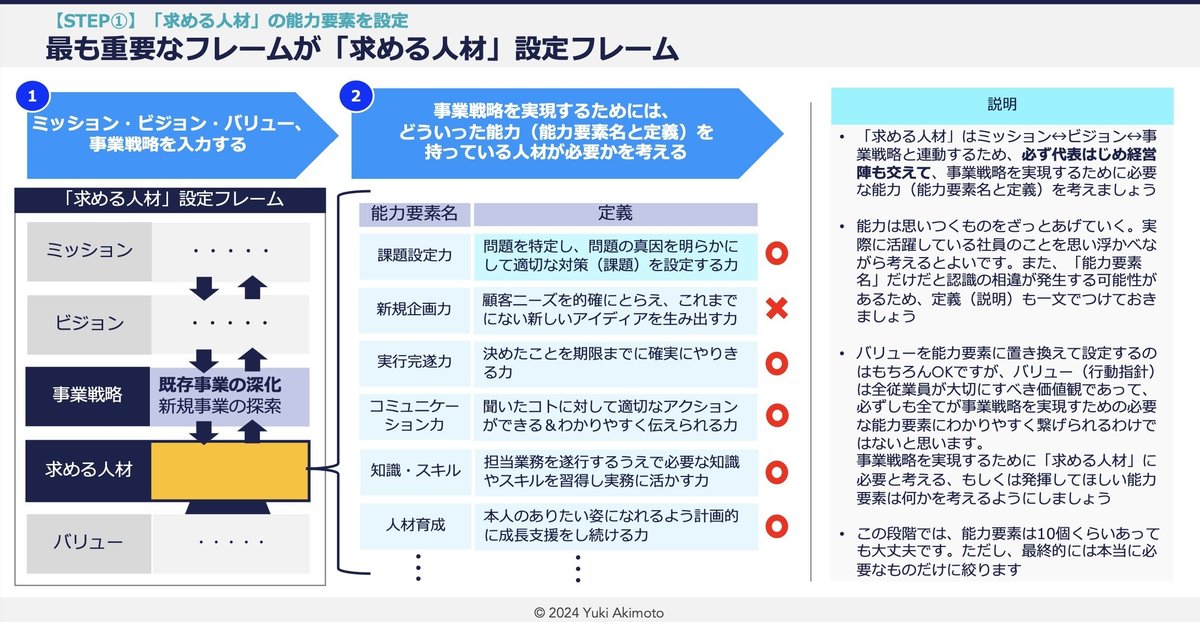

【STEP①】「求める人材」の能力要素を設定

それでは、人事制度設計6つのステップの1つ目、「求める人材」の能力要素を設定について説明していきます。

前述の通り、人事制度設計で最も大事なフレームはこの「求める人材」設定フレームです。

それはなぜかというと、企業は人事制度で定めた「求める人材」を採用し、育成し、評価して事業戦略を実現していくからです。

そのため、人事制度で定めた「求める人材」がおかしいと事業戦略の実現につながらなくなってしまいます。

そうならないためにも、6つのステップの1つ目、「求める人材」の能力要素の設定はとても大事です。

「求める人材」は、最終的には文章化するのですが、いきなり文章化は難しいです。

そこで、「求める人材」設定フレームで行う作業としては、まずミッション、ビジョン、事業戦略、バリューを入力して、事業戦略を実現するために「求める人材」に必要と考える、もしくは発揮してほしい能力要素をあげていくことです。

能力要素は思いつくものをざっとあげていくでOKですが、実際に活躍している社員のことを思い浮かべながら考えると良いです。これは評価制度設計と繋がるのですが、本来のコンピテンシー制度設計のやり方です。

通常、評価制度でコンピテンシー評価を設計する際には、実際に活躍している人材の具体的行動事例から“高業績を出すための行動特性”を抜き出して評価基準を作っていきます(下記スライド参照)。

といっても、「能力要素や行動特性と言われても思いつかないよ、、」という皆さま、検索エンジンで「コンピテンシー 一覧」で検索みてください。たくさんの能力要素と解説を見つけることができると思います。

「求める人材」の能力要素を考える時に重要な点は大きく2つです(以下)

▼1つ目

実際に経営戦略や事業戦略を考えている代表・社長をはじめ経営陣も交えて、「求める人材」に必要な能力要素を考えること。

また、ミッション↔ビジョン↔事業戦略↔「求める人材」に必要な能力要素←バリューがきちんと連動しているかも経営陣と一緒に確認しましょう。

▼2つ目

バリュー(行動指針)起点だけで能力要素を考えないこと。

バリューを能力要素に置き換えて設定するのはもちろんOKですが、「評価項目に設定するのには難しいバリューがあってどうしたらよいか」というご相談をいただくことがあります。

バリュー(行動指針)は全従業員が大切にすべき価値観であって、必ずしも全てが事業戦略を実現すための必要な能力要素にわかりやすく繋げられるわけではないと思います。

能力要素に転換しにくいバリュー(行動指針)もあるので、あくまで事業戦略を実現するために「求める人材」に必要と考える、もしくは発揮してほしい能力要素は何かを考えるようにしましょう。

ちなみに、この段階では能力要素は10個くらいあっても(10個以上でも)大丈夫です。ただし、最終的には本当に必要なものだけに絞ります。

【STEP②】等級制度設計

等級制度設計に関しては、何段階にするのかと、それぞれの等級のレベル感を決めます。

レベル感に関しては、一言で言うとどういったレベル感なのか、またその一言についての説明も考えます。例えば、G3等級はひとことで言うと「独力完遂」その説明は「独力で業務が完遂できる」といった感じです。

等級段階を考える際のポイントは1つで、等級段階を多すぎないようにすることです。色んな会社さんの等級制度を見ると5‐7段階が多いです。

多すぎると違いが分かりにくくなるため、違いが明確にできることを念頭に段階を決めましょう。

等級段階を考えたら、垂直型にするか分岐型にするかを検討します。

ちなみに、等級の分岐に関しては、マネジメントコースとスペシャリストコースの2つに分岐するもの以外はほとんど見たことがありません。

もしかすると、それ以上の分岐もあるのかもしれませんが、垂直1本か、2つに分岐のどちらかになると思います。

【STEP③】評価制度設計

評価制度設計では、まず、先程の等級制度設計で決めた等級毎に、「求める人材」設定フレームで考えた能力要素のうち、「どの能力を発揮してほしいか」を決めていきます。

スライド(画像)だと決めたところを◯と表現しています。

「求める人材」に必要と考える、もしくは発揮してほしい能力要素を考える時に10個くらいあっても(10個以上でも)大丈夫としていましたが、ここでは、その中から成果を出すために重要と考える能力要素に絞ります。

この能力要素が評価項目になるのですが、どんなに多くても10個以内、できれば全等級に共通する能力要素は5個位にするのが理想です。

なぜ10個以内(できれば5個位)に絞るのが理想かというと、多すぎると似たような評価項目での評価差が曖昧になったり、運用がとても大変になるからです。

評価項目は「どの能力を発揮してほしいか」という能力要素なので、そのまま育成時の能力開発の対象となります。能力開発対象の要素がありすぎると効果的な育成も難しくなってしまいます。

なお、等級制度設計で決めた等級毎に、「求める人材」設定フレームで考えた能力要素のうち、「どの能力を発揮してほしいか」を決めるのは、次に説明する等級ごとにその能力要素のレベル感を考えていくなかで決めても問題ありません。一旦、「求める人材」に発揮してほしい能力要素のうち、等級毎にどの発揮してほしいかを決めるこのステップはスキップしてしまってOKということです。

それはなぜかといいますと、等級ごとにその能力要素のレベル感を考えていくなかで、「そもそもこの等級にこの能力要素って必要かな…?」といったように具体的な検討になって初めて見えてくるものが多いからです。

等級ごとに「どの能力要素を発揮してほしいか」の評価項目を決めたら、次に、等級ごとにその能力要素のレベル感を考えていきます。ここでも実際に活躍している人材の行動特性から発揮してほしいレベル感を文章化していくと考えやすいです。

なお、この等級毎の、その能力要素のレベル感が、各等級のその能力要素の評価基準になります。

スライド(画像)には「課題設定力」という能力要素の各等級の発揮してほしいレベル感=評価基準を記載しておきましたが、同じ「課題設定力」でも、サポートが必要なG1等級と最上位のM2等級に発揮していほしい「課題設定力」のレベル感は違いますよね。そのため、等級ごとに評価基準を設定していくのです。

ここでお気付きかもしれませんが、評価制度設計(コンピテンシー評価制度)において、最も時間がかかり大変なのが、この等級毎に各能力要素の評価基準を考えることです。

ただ、この評価基準作りが、評価制度が育成支援ツールとしても機能するための肝となるもので、この評価基準に書かれている具体的行動を発揮してもらうために育成をするわけですから、評価基準作りはとても重要です。

また、この評価基準は全社員に開示することが最も重要となります。

なぜ開示するかというと、全ての上長もメンバーも同じモノサシを見て評価・育成↔成長を目指すことで、会社全体に公平性と納得感が生まれるからです。

上長がどの観点で育成・評価しているのかわからなかったら評価結果への納得度ってたぶん下がりますよね?

全ての上長、メンバーが同じモノサシを見ているからこそ、会社全体に公平性と納得感が醸成されていくと考えます。

次に、等級ごとに各評価項目の評価ウエイトを決めていきます。

評価合計点を100点満点とした場合、全評価項目のウエイトを合算して100%になるように各評価項目のウエイトを設定します。

ウエイトは全評価項目フラットでもOKですし、重要と考える評価項目を高くすることも考えられます。

また、例えばエンジニアは「“知識・スキルの発揮”が重要なので、そのウエイトを一番高く。営業は“コミュニケーション”が重要なので、そのウエイトを高めに」など、等級ごとのウエイト設定だけでなく、さらに職種や部署によって各評価項目のウエイトを変えることも考えられます。

評価制度設計は最後になりますが、評点基準も決めます。

それぞれの評価項目にある発揮してほしい行動に対して、実際の発揮行動は何点だったのかというのを決める点数の基準です。

例として4パターン記載しましたが、例④4段階尺度(2)のSS・S・A・Bと評価するのがおすすめかもしれません。

5段階だと、中央化傾向といって心理的に真ん中の“3”に付きがちになります。だからといって4段階にしても、1点はつきにくいです。1はただの記号なのですが、1=NG・全然ダメといったイメージがあるからなのかもしれません。

人事制度設計6ステップのうち3ステップ目の評価制度設計については以上となります。

【STEP④】報酬制度設計

報酬制度設計では、等級ごとに評価の合計点に応じた給与テーブルを作成していきます。

給与金額は「この等級でこの評価点を取れる人にはいくら支払うべきか」といったように等級ごとの評価基準の難易度を踏まえながら設定するようにしましょう。

一方、相場感の把握も重要です。今は、給与テーブルを公開しているスタートアップ・ベンチャー企業も多いので、そういった会社さんの採用ページなどにある給与テーブルがとても役に立ちます。

特に自社の採用競合企業が給与テーブルを公開しているのであれば、そういったものを参考にしてもよいと思います。給与テーブルは採用・定着にも影響してきます。

もちろん、経営状況が異なるので、そもそも総人件費がいくらまでだったらOKなのかということが前提にはなります。

また、いきなり年収テーブルを作っても問題ありません。

最近のスタートアップ・ベンチャー企業は固定残業代込の年俸制でやっている会社さんが多いと思いますので、最初から月給の給与テーブルではなく、年収テーブルを作るでもOKです。

最後に、給与テーブルも評価基準同様、開示することが重要です(等級ごとの年収レンジだけでもOK)。

どの等級でどこまでがんばったらいくら位もらえるのかが全社に開示されているからこそ、公平性と納得感が生まれるのだと考えます。

報酬制度設計に関しては補足がありまして、賞与と役職手当になります。

賞与は業績との連動で支給金額(係数、月数)を設定させていることが多く、成果評価で賞与の評価を決定しているケースを多くみます。

ただ、成果評価で評価はできても、最終的に賞与金額をいくらにするかを決めないといけません。

決定方法は大きく2つ、係数型とポイント制があるのですが、特にポイント制は内容のボリューム的にここでは説明しきれませんので、詳しく知りたい方は一番最後にあるお問い合わせフォームから個別にご連絡ください。

役職手当に関しては、シンプルに月給と一緒に月額手当で支給されることが一般的ですが、配下のメンバーの数の違いによって不公平感が問題になったりします。

このあたりの対応法もご興味あれば、個別にご相談いただければと思います。

【STEP⑤】仮評価/シミュレーション

等級制度・評価制度・報酬制度を決めたからといって、いきなりその制度を正式導入してはいけません。

製品ができたら出荷前に検査するのと一緒で、仮評価/シミュレーションという方法で正式導入できるかどうかを判断するお試し運用を行います。

やることはシンプルで新しくできた人事制度で、仮評価を行なって、仮月給を出し、現月給との差を確認します。

多くのメンバーにおいて明らかに現給与との差がプラスでもマイナスでも大きく出る場合、評価基準or給与テーブルを見直しましょう。何かがおかしい可能性があります。

この仮評価/シミュレーションをすっ飛ばして正式導入すると、給与が軒並み上がってしまい人件費がとんでもなく上がってしまったり、逆に軒並み減給評価となって社員のモチベーションを下げてしまい退職してしまうなど、悲惨な結果になる恐れがあります。

そのため、人事制度を設計したら必ず正式導入前に仮評価/シミュレーションを行いましょう。

【STEP⑥】「求める人材」の文章化

ここまで色々検討してきた結果、事業戦略を実現するための「求める人材」に必要な能力要素はかなりクリアになっていると思います。

そのクリアとなった能力要素を使って、最後に「求める人材」の文章化を行います。

なぜ、文章にするかというと、例えば採用で「こういった人材を求めてます」という求人原稿に使ったり、社内での全社育成計画での「こういった人材を育てていきます」というメッセージングに使用するからです。

「求める人材」を能力要素だけで「“課題設定力”と“実行完遂力”と、あとこれとあれと、ただし、管理監督者は他にもあります」だと、とても伝わりにくいですよね。

「求める人材」は採用観点で考えても、きちんと伝わることがとても大切です。なので、「求める人材」を文章化します。

そして、この「求める人材」の文章化のコツは、「求める人材」を構成する能力要素は等級によって内容にレベル差がありますが、全ての等級に共通する要素で端的に表現するということです。

スライド(画像)には「求める人材」の例が2つ書いてありますが、これはどちらかの人材ならOKということではなく、この2つともに合致する人材が「求める人材」ということになります。

フレームを使った人事設計に関しては、以上となります。

長文にお付き合いいただき、誠にありがとうございました。

フレームを使った人事制度設計で使えるスプレッドシート一式

フレーム使った人事制度設計STEP①〜⑥で活用できるフォーマットになっています。ご自由にお使いください。

最後に(無料相談など)

フレームを使った「人事制度(等級・評価・報酬)」の設計方法について説明してきましたが、「自分達だけで設計するのは難しそう、、不安、、」ということであれば、まずはお気軽にご相談ください。

人事制度設計をご支援するサービスも展開しておりますが、無料個別相談も実施中です。

人事制度に関する無料相談のご希望、人事制度設計サービスの説明のご希望などがあれば、下記お問い合わせフォームからご連絡いただければと思います。

今回はフレームを使った「人事制度(等級・評価・報酬)」設計方法について説明しましたが、実際に人事制度を運用するためには等級・評価・報酬制度以外にも検討しなければいけないことが多々あります。

最初にもご紹介しましたが、それら運用に向けての検討事項について知りたい方は以下の記事を御覧ください。

また、人事制度を有効に機能させるためにとても重要な運用方法について知りたいという方は以下の記事を御覧いただければと思います。

参考文献

余合淳(2022)第6章 評価,西村孝史・島貫智行・西岡由美編著 『1からの人的資源管理』 碩学舎,76-78.

いいなと思ったら応援しよう!