力と愛の両極を行き来する:アーノルド・ミンデルとアダム・カヘンの共通点を探り、その先を探求したABD読書会での学び

今回の記録は、今年1月から継続的に参加し始めたアーノルド・ミンデル著『対立の炎にとどまる(原題:Sitting in the fire)』のオンライン読書会の最終回での気づきのレポートです。

『対立の炎にとどまる』ABD、前回までの振り返り

第一回の記録では、私がアーノルド・ミンデル氏の思想に初めて触れたきっかけや、ファシリテーターが直面する「炎(fire)」とは何か?そして、2023年現在で再びこのテーマに向き合い、対話したときにどのようなテーマが上がってきたか?などをまとめました。

前回の記録では、第二回目となった今回のアーノルド・ミンデル『対立の炎にとどまる(原題:Sitting in the fire)』のABD読書会では、以下のような3つの問いについて、

自分の持っているランク(人種、言語、年齢、性別、社会的地位、宗教、経験など)をいかに自覚し、扱うか?

ランクの違いがある中で、自身はどのような関係を相手と築いていきたいか?

対立の炎に直面した時、自分は1人の人としてインテグリティ(Integrity)を保ち続けられるか?…自分が本来、大事にしたい価値観・ありたい姿と、実際に相手と対面した際の気まずさ、葛藤の中で発する言動が一貫性を持ち、そのようなあり方を全うしていけるのか、自分自身であり続けられるのか?

このような問いを深めることができました。

また、ABDは、扱う本の詳細を理解するための活用は難しい一面はありつつも、テーマ性を持った本を継続的に読み、対話することで探究するコミュニティの形成に大きな役割を果たしうるのではないか、といったことも振り返りました。

以上のような流れを汲みつつ、今回は、第3回目。最終回のABDでの気づき・学びをまとめていこうと思います。

ABD(アクティブ・ブック・ダイアローグ®︎)とは?

有志の研究会がこれまでの読書会の限界や難しさを検討し、能動的な学びが生まれる読書法として探求・体系化したアクティブ・ブック・ダイアローグ®️(ABD)。

開発者の竹ノ内壮太郎さんは、以下のような紹介をしてくれています。

アクティブ・ブック・ダイアローグ®は、読書が苦手な人も、本が大好きな人も、短時間で読みたい本を読むことができる全く新しい読書手法です。

1冊の本を分担して読んでまとめる、発表・共有化する、気づきを深める対話をするというプロセスを通して、著者の伝えようとすることを深く理解でき、能動的な気づきや学びが得られます。

またグループでの読書と対話によって、一人一人の能動的な読書体験を掛け合わせることで学びはさらに深まり、新たな関係性が育まれてくる可能性も広がります。

アクティブ・ブック・ダイアローグ®という、一人一人が内発的動機に基づいた読書を通して、より良いステップを踏んでいくことを切に願っております。

2017年、その実施方法についてのマニュアルの無料配布が始まって以来、企業内での研修・勉強会、大学でのゼミ活動、中学・高校での総合学習、そして有志の読書会など全国各地で、様々な形で実践されるようになりました。

ABDの進め方や詳細については、以下のまとめもご覧ください。

今回のABDのプログラム構成

以下、第三回目・最終回の読書会での気づきのまとめです。

当日のプログラムの進め方

当日の進め方は、これまでと同様に事前のサマライズ(分担された担当分のまとめ)を、専用のJamboardに書き込む形式で済ませておき、即座にプレゼンに入っていける準備を整えて始まりました。

互いの現時点の心境、気持ちを一言程度で話してウォーミングアップするチェックインを行い、その後は自身の担当分のまとめをプレゼンしていきます。

この時、一度に一気にプレゼンを終えてしまうのではなく、時々ブレイクを取り、まとめを眺める時間を取りながら印もつけるなどします。

その後、すべてのプレゼンを終えた後は、ギャラリーウォークの時間です。

小グループを作り、自身の担当した箇所での気づきや補足、小グループのメンバーとの対話を楽しみます。

最後は対話の時間です。

小グループに分かれての対話を楽しみます。

この対話の時間ですが、主催チームの竹ノ内さんのアイデアで、最近ではピースメイキングサークル×ワールドカフェという手法の掛け合わせと応用が行われています。

ピースメイキングサークル(Peacemaking Circle)

ピースメイキングサークルとは、1970年代、カナダ人判事のバリー・スチュアート氏(Barry Stuart)とファースト・ネイション(先住民族)の男性ハロルド・ゲイテンスビー氏(Harold Gatensby)の出会いによって生まれた対話の進め方の一つです。

円になって座り、コミュニティの癒しやより広い関係性とのつながりへと変容を促すこのプログラムは、一人ひとりが自分の体験/経験を物語り、深く耳を傾けあうことにより、自己理解、他者理解が進み、 チームやグループでは、親密感が高まり、強い共同意識が生まれます。

今回のABDでは、擬似的な焚き火もオンライン上で準備されていました。

ピースメイキングサークルにおいて、このような場の進行役はファシリテーターではなくサークル・キーパーと呼びます。

話し手の目印であるトーキングピースを持った人が物語る間、他の参加者は耳を澄ませ、同時に自身の中に湧き上がるものも感じます。

トーキングピースの持ち主が語り終えた時、トーキングピースは隣の人に手渡され、順番に耳を傾けては語りながら、プロセスが継続していきます。

ピースメイキングサークルについて、詳しくは以下のまとめもご覧ください。

ワールド・カフェ(World Cafe)

ワールド・カフェは1995年、アニータ・ブラウン氏(Juanita Brown)とデイビッド・アイザックス(David Isaacs)氏によって、1995年に開発・提唱された対話のプロセスです。

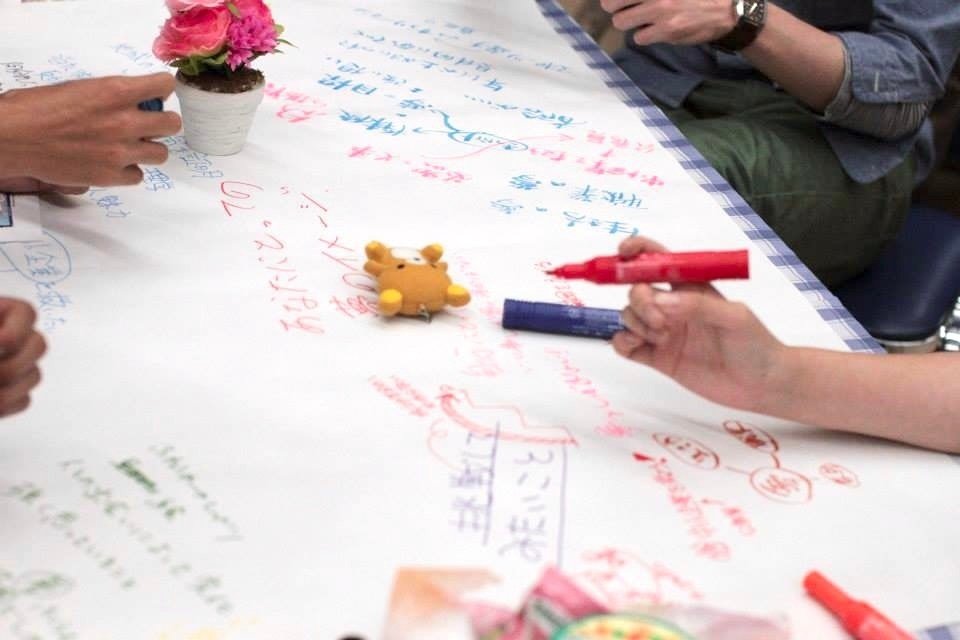

堅苦しい会議よりも、コーヒー片手に雑談がてら話した方が対話は盛り上がる!盛り上がったついでに、テーブルクロスに対話で話されたアイデアをメモしてしまおう!

そんな2人の経験から生み出され、体系化された対話プロセスです。

オーソドックスな方法は、グループごとの対話を、時間を区切って3ラウンド行う方法です。

参加者は、ファシリテーターによって問いかけられる「問い」をテーマに、各グループで自由に話し合いを進めていきます。

1ラウンド目が終わった時、同じグループのメンバーはある1名を残し、別のグループへと旅立ち、また違った人と次のラウンドをご一緒します。

リアルの会場であれば、開発者2人が使ったテーブルクロスに見立てた模造紙をテーブルの中心に置き、対話の中で生まれる気づきをマーカー等で書き留める等します。

そして、最後の3ラウンド目に1ラウンド目と同じグループに戻ってくると、別のグループで話されていた内容が、1つのグループに持ち寄られることになります。

テーブルには対話の中で書き込まれた模造紙も残っており、より豊かな対話の時間を作ることができる、というものです。

詳しくは、以下のまとめもご覧ください。

対話の中で扱われたテーマ

リーダーシップとエルダーシップ

本書の後半部において、特にリーダーシップとエルダーシップというものについて触れられることが多くなりました。

また、参加者の何名かは前日のアダム・カヘン氏の講演に参加しており、垂直型ファシリテーションと水平型ファシリテーションの両極を行き来するという感覚を持ちながら参加されていました。

まず、『対立の炎にとどまる』におけるリーダーシップとエルダーシップには、以下のような対比があります。

リーダーシップ(Leadership)

・主流派の支持を得ようとする

・トラブルに注目して止めようとする

・自分が正直であろうと努力する

・行動する

・戦略を必要とする

エルダーシップ(Eldership)

・全員の味方をする

・トラブルメーカーとは可能性を秘めた教師と捉える

・すべての中にある真実を示そうとする

・なるがままに任せる

・その瞬間から学ぶ

アダム・カヘン氏の垂直型ファシリテーション、水平型ファシリテーションには、以下のような対比があります。

垂直型ファシリテーション(Vertical Facilitation)

・一つのグループ全体を支援

・利益の達成には専門知識と権威、意思決定できる1人のリーダーが必要

・プラス面は協調と団結を生むこと

・マイナス面は硬直と支配により、多様性の余地を残さないこと

水平型ファシリテーション(Horizontal Facilitation)

・各メンバーの多数の部分、異なる立場と利益に焦点を当てる

・複数の可能性のある解決策、進め方などについて一人ひとりを尊重

・プラス面は自主性と多彩な選択肢が促進されること

・マイナス面は多様性の尊重の行き過ぎによる、分裂と行き詰まり

双方に共通しているのは、LoveとPower…キング牧師も訴えていた愛と力の二つの側面について言及していること、そして、両者をうまく扱うためには両極の行き来が必要であるという点です。

対話の中では、

どのようにリーダーシップとエルダーシップを自身の中に育んでいけるのか?

や、

リーダーシップとエルダーシップを手段と捉えた時、自身が本当に実現したいこと・やりたいこと・望んでいることは何だろうか?

といった問いについても探求を深めていきました。

放課後時間。互いの源泉(Source)に耳を澄ませる

今回のABDの実施後には、放課後時間が設けられていました。まだまだ残って話したいよ、という方は自由にお話ししましょうという時間です。

語りきれず自分も居残りしていたのですが、この時間はそれぞれの源泉(Source)に触れ、互いに深く耳を傾けていく時間になったように思います。

この時間にはたまたま、それぞれ突き詰めて探究していきたいテーマや分野がある人が残っていました。

ABD、ファシリテーション、コーチング、書くこと等です。

私は竹ノ内さんに改めて、「ABDを続けているエネルギーはどこから来るのですか?竹ノ内さんがABDに感じている可能性はどのようなものでしょう?」といったことをお尋ねし、

竹ノ内さんからも、「大森ちゃんの書くことの熱量…が本当にすごいけど、それはどういったところから来るのかな?」と、

互いに質問し合うことから対話を深めていくことができました。

竹ノ内さんの語られたABDについてのストーリーテリングは、以下のようなものだったと記憶しています。

ABDは、本を通じて垂直方向のつながりと水平方向のつながりを実現できるんですね。時間にすると何千年前の人の知恵も、今ここで対話しながら読み解くことができる。

そして、水平方向では現在はZoomなどのオンラインの技術も発達して、日本全国、世界中の人々とも学びを共有することができる。(竹ノ内さん、インド出張の現場からも繋いでらっしゃいましたね笑)

そして、垂直・水平のつながりでの学びは、私たちそれぞれの現場に生かしたり、研修などに活用していくこともできます。

ABDは実施すればするほど、このつながりと学習のプロセスを加速していけるものでもあると、考えているんですね。

そして、私の語った「書くこと」についてのストーリーテリングは以下のようなものでした。

私は片田舎に生まれて、田舎特有の暗黙知で動くシステムというものを感じながら育ったんですね。

振る舞いや行動も暗黙のルールのもと、果たすべき役割というものが期待されたりする。ですが、そのシステムの中で果たしてみんなが生き生きできているのか疑問もありました。

だからこそ、場づくり、ファシリテーション、システムを見るということに興味が出てきたのもそうですし、アイデアやルール、構造を書いてまとめることで、情報の透明化を実現できると思ったんです。そうすれば、ある条件下においてでも、より自分が生き生きできる行動の選択肢も増える。

また、何かムーブメントが生まれる時、その最中にいなかった人は後から知った時にその熱量を感じることもできません。

ナレッジやストーリーを書き残すことは、後に続く人や後の世代に叡智を伝えたり、足跡を遺すことになるんじゃないか、と希望を感じているんです。

今、ライターとしての仕事も増えてきていますが、ありがたい限りです。

放課後時間の魔法か、期せずして深い対話の時間に足を踏む込むことになりました。

この時のことを竹ノ内さんが「インクワイアリー」と称していたのが印象的でした。

ある集団で起こっているポジティブな側面や、自身の中にあるエネルギーの高まった瞬間、経験にフォーカスしながら問いによって探求を進めていくAI(Appreciative Inquiry:アプリシエイティブ・インクワイアリー)という組織開発の手法もあるのですが、

意図せず自然にそのようなプロセスが生まれたのが印象的でした。

ある人が自然にやってしまうことでも、別の人から見ればそれは特殊能力や特殊技能のようなもの、ということはよく起こります。

そのような互いのポジティブな側面が相乗効果を生む形でつながり合うことができたら、まったくそれ以前とは違った未来も見えてくるのかもしれません。

そんな希望を、今回の対話の時間を通じて感じることができました🌱

次はどのようなコラボレーションが生まれるか、楽しみです。

いいなと思ったら応援しよう!