一般社団法人BowLの歴史をつまびらくインタビューシリーズ第2章:種蒔期|2015年〜2017年(中編)

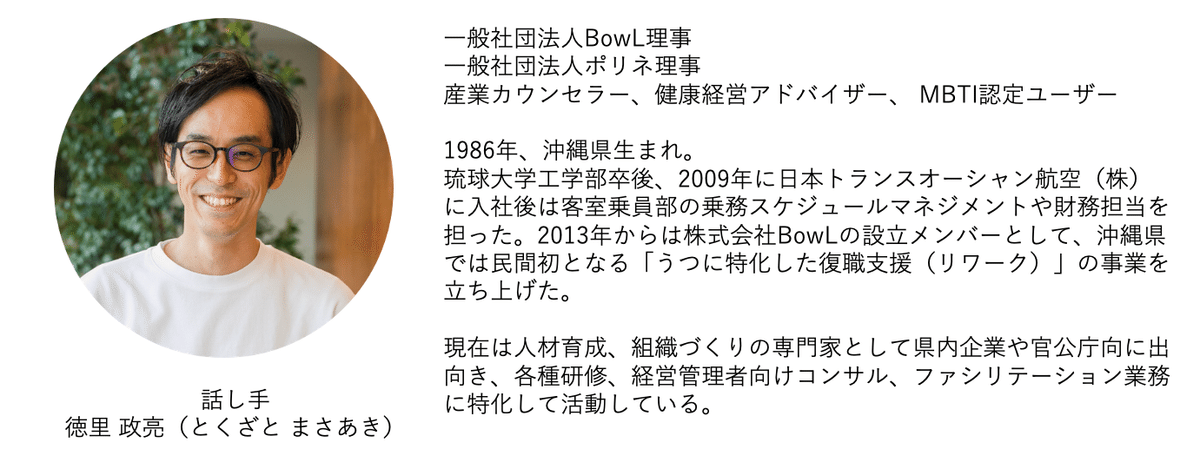

本記事は、一般社団法人BowLの歴史を紐解く「つまびらきプロジェクト」を立ち上げられた徳里政亮さん(まっきー)にお声がけいただいてスタートした、BowLの歴史を紐解くインタビューシリーズ第2章の中編です。

前編の記事は以下のリンクをご覧ください。

インタビューシリーズ第2章の中編にあたる今回の記事では、マサチューセッツ工科大学のオットー・シャーマー博士の提唱したU理論との出会いから、BowLの経営、組織運営においてどのようにU理論が実践されていったのかについてが中心の内容となっています。

また、これまでに公開した一連の記事は、以下のマガジンにも掲載しています。記事の一覧をご覧いただきたい場合はこちらをチェックいただけると幸いです。

転機:U理論との出会い

引き算する経営

まっきー:

それまで、2014年から2015年の途中くらいまでは、一事業所としてはスタッフも多かったし、数字も上がってた。それが、事業所が増えて、余裕がなくなって、2016年に顕在化して……。

そんなタイミングでU理論に出会いましたね。

ニカさん:

そうそう、2016年3月。みーちゃん(由佐美加子さん)とU理論に出会ったことが転機だったね。

U理論(Theory U)とはマサチューセッツ工科大学C・オットー・シャーマー博士(C.Otto Sharmer)によって提唱された経営理論。

過去のベストプラクティスからではなく、今ここにあるものを観察、内省することで出現する未来から学習し、行動するという一連のプロセスをアルファベットのUの字になぞらえて説明している。

また、過去のパターンを脱却し、新しい未来を作るために個人の内省を進め、内面の変容を遂げることで、個人が関わる組織、コミュニティ、社会にまで変化を及ぼしうるという。

由佐美加子さんは中土井僚さんと共にオットー・シャーマー博士の書籍を翻訳出版し、国内におけるU理論の普及啓発に尽力された人物。

まっきー:

ニカさんがU理論に出会った時というのは、ニカさんが組織の全てを見ることの限界に辿り着いた時でしたね。

そしてこの出会いは、その後のBowLの方向性や経営のあり方までも変えてしまいました。

ニカさんが全体を見れる限界を超えたらどうなるか?それまで通り頑張るか、手放すか……それが問われるタイミングでした。

これ以降、ニカさんは何か問題が発生した時は直ちに解決するというのを止めるようになりました。目の前に起こる現実は、自分のあり方や振る舞いが反映されて起こっているに過ぎないと捉えるようになったからです。

例えば、支援の現場における研修生に対しても自分たちのあり方が反映されていると観ると、「支援の意図が伝わっていないからクレームが発生する」と捉えることができます。

反射的に課題解決のために行動すると、これまでのパターンが繰り返されてしまうので、まずは解決行動を止めて、自分たちの内面・内側を観察する。つまり内省ですね。

ニカさんは感覚的に理解して取り組もうとしていたけれど、僕はそれが思考的に理解できずにパニックになっていた。そして、僕がわからないということは、他のメンバーもパニックになっていたと思います。

言葉の意味もわからないし、内省するってどういうこと?という状態だった。

ニカさん:

まず、自分にとって経営のベースにあったのは、うまく数字や生産性を上げていくことよりも、どうやれば組織一人ひとりにとって目前の課題を自分事化できるか?でした。それが当時、うまく表現できていない状態にあった。

また、自分たちはメンタルヘルス不調にならないための会社をやろうというのに、既存の経営スタイルのままで良いのか?という思いがずっとありました。

というのも福祉事業を拡大するには多事業所経営が必須であり、そのためには人を雇い続けるしかない。お金を借り続けるしかない……。本当にそれしかないのか?と。

みーちゃんに初めて会った時、「やめたら?」と一言。

そのときは反射的に「いや、簡単にできないよ?」と返したのですが、初対面でこんなやりとりをして「面白い人だな」と思いました。

そしてこの時、今の経営スタンスを築くきっかけとなる言葉をもらいました。

「ニカさんが飛んでいけば良いじゃない。そうすると、自分の会社という箱を大きくしなくても良いでしょ?」

「ニカさんやBowLのスタッフがそれぞれ、必要とするクライアントの元へ翔んでいって、そこの会社をよくすれば良い」

「つまり、BowLの取り組みをポリネーション(他花受粉)すれば良いじゃない」

実はこの言葉がインスピレーションとなり、後に設立することとなる一般社団法人ポリネが生まれたのです。

そして、みーちゃんとのやりとりが大きな助けとなり、今に通じる経営スタイル「引き算する経営」をBowLで初めて試みることになりました。

「首里の事業所を閉じる」という意思決定です。

うまくいかない現実を察知したら、放置せずに即座に引き算して落ち着かせる。落ち着いて体制が整ったら、また足していけば良い、というものです。

―ニカさん1人が統括するリーダーシップからの脱却や、既存の拡大成長路線の経営とは異なる意思決定となるような、印象的な出来事ですね。

まっきー:

ニカさんがみーちゃんとの話でインスピレーションを受けたと聞いたとき、僕はめっちゃ怖かった。

え?閉めるの?と。当初は多事業所経営していく中で僕の給料は上がる予定だったのに(笑)。それはそうと、借入金の返済はどうするの?とか、色々な不安が湧いていました。

ニカさん:

顧問税理士だって、この話を聞いたらそりゃ驚くよね。

まっきー:

でも、あの調子で5事業所、6事業所と続けてたら、今のようなBowLにはなってないでしょうね。

ニカさん:

たとえ5事業所、6事業所と続けても、その時々で課題は起こっていただろうと思う。

それに、当時と同じような「成長・拡大を強いられ続ける経営」に対する葛藤が出てきただろうと思う。

私は、U理論に出会う前から20年間、目前で起こる出来事とそれに対する自分の反応を観察し、「このままで本当に良いのか?」「どうすれば会社やチームワークを持続させられるのか?」と考え続けてきました。

そして、U理論に出会って初めて、この姿勢が「保留」と呼ばれることを知り、安心して実践できるようになりました。

変容の最中の混乱

―近年、ネガティブ・ケイパビリティという能力がビジネスの世界でも注目されつつあり、2023年にはNHKでも特集が組まれました。

現代社会では、すぐに答えの出る問題に対し迅速に解決する能力=ポジティブ・ケイパビリティだけではなく、すぐに答えの出ない状況で性急に問題解決に動くのではなく、不確実さや曖昧さの中に留まり続ける能力=ネガティブ・ケイパビリティの重要性が高まっているのではないか?と紹介されているものです。

U理論の実践としての保留(サスペンディング)は、このネガティブ・ケイパビリティを彷彿とさせますね。とはいえ、問題の渦中で保留し続けることは本当に難しかったのではないかと思います。

まっきー:

みーちゃんとの出会いをきっかけに、ニカさんはある問題が起こった時にすぐに解決するのをやめて、「俺は何もやらない」と自分が必要以上に推進力や影響力を発揮することを止めようとしていました。

また、この頃にニカさんは人を「評価しない」ということも明言しはじめたし、「で、まっきーはどうしたいの?」と、問いかけられるようにもなりました。

ニカさんが率先して、いわゆるUの谷を下っていこうと……つまり、異なるあり方や行動を見出そうとしていました。対する僕はダウンローディング……従来の思考やパターンで問題を解決しようと固執してジタバタしている感じです。

この頃のBowLは、『ティール組織』(英治出版)でいうオレンジ的な成果主義のピラミッド構造の組織から、グリーン的な、一人ひとりの内面やカルチャーを大事にして成果だけを追わない組織へシフトしようとしていました。

上位下達の意思決定ではなく、対話を通じて合意形成をめざすという方針へと切り替わりつつありました。

数年前、「ティール組織」解説者の嘉村賢州さんから「グリーンの罠」という、対話を重視する組織が陥りがちな罠について教えてもらった時、「まさにBowLもその状態だった」と思ったのです。

スタッフ間で会議をもち、自分たちで決めようと何時間話しても結局決まらないし、全く完全合意ができない。最終的に誰かのアイデアに「それでいいですよ」と言って合意に落ち着こうとするんだけど、表情はそう言ってない。自分自身のアイデアや意見じゃないから腹落ちとは程遠い。

それでも、決めなきゃいけないリミットが迫ってくるからどうにか意思決定しないといけない。僕はより合意させようとムキになって説得しようとして、さらに上手くいかず、結局、ニカさんが出てきて決定してもらうしかない、というパターンを繰り返していた。

グリーン組織は、役割を担う組織の一人ひとりの意見を尊重をするけど、それゆえにこうした状況に陥ってしまうこともあるんだな、と身を持って体験しました。

2017年に入ってからはニカさんから「まっきーも、もう手放したら?俺がやってて手放したことを結局、あなたがやってしまっている。コントロールしようとしていない?」とフィードバックを受けるようになりました。

この頃の僕はめっちゃ眉間に皺が寄っていたなぁ。

「内省って何?」「Beingって何だ?」「あぁ、あの時の自分はめっちゃダメだったな」ってずっと頭で考え続けてた。それはそうと、現実は財務面は厳しさを増すし……。

当時、子どもが2歳になる頃だったけど、ニカさんからよく言われていたのは、

「あなたは会社にいると言葉はキツいし、顔も硬い。でも、家族といる時は笑顔。家族でいる時の優しい雰囲気を、なぜ会社にいる時にやれないんだろう?」

そんな風に問いを受けては、また思考で整理しようとして、さらに困惑していた記憶しかありません(苦笑)今は、たぶん家でいる自分の一面を会社でも出せるようになったかと思います。

手放した先で始まったもの

ニカさん:

2017年に首里の事業所を閉じた後、3〜4ヶ月は私1人でそこに座っていました。誰もいないし、1人の時間をつくって、心を落ち着かせて内省ばかりしていた。これからどうしよう、この空間、誰もいないけど、どう使っていこうか?って。

これを機にBowLは、メンタルヘルス不調の予防に舵を切ることになった。

復職・再就職支援よりも前の段階、つまり「組織や労働者の健康維持のための研修や組織開発事業」により力を入れていくことになる。それが後のプラス事業へ繋がっていった。

首里はそのプロジェクトを推し進める場所になっていったな。

まっきー:

プラス事業と呼ぶ以前は、bowl +(ボウルプラス)と呼んでいました。

bowl +は、沖縄発の企業官公庁向けの従業員支援プログラム(EAP)事業です。

2017年に入り、BowLはうつ病等のメンタル不調で休職・離職された方が復帰をめざすリワーク事業と、リワークでの当事者支援の経験をベースにした企業・官公庁向けの組織支援であるプラス事業の2つに整理されていきました。

実は2015年あたりから、予防事業に当たるものとして教職員のメンタルヘルス相談のための事業連携、商工会議所や市町村共済組合、企業、中学校を対象とした研修の実施など、さまざまなクライアントにサービスを提供していましたが、それらをプラス事業に統合していきました。

この取り組みをまとめたレポートを2018年5月に公開していますが、当時の活動状況などもこちらから伺えますね。

2017年度中は教育委員会を対象とした研修や、自治体の外部EAP(従業員支援プログラム)機関としての業務委託の締結なども行いました。

このプラス事業は、現在の一般社団法人ポリネに発展していきます。

これまでの葛藤体験がなければ、ティール組織やホラクラシーと出会っても、意味や概念を理解できなかったと思う。

自組織でのオレンジ的、グリーン的組織の経営において、もがき、葛藤、チームに何が起こってて、法人の代表や役職者としてどう振る舞ったか……という体験的理解があったからこそ、2018年にティール組織に出会ったときに深いところで理解できた気がします。

過去のパターンに引き戻す「恐れ」

まっきー:

もう一つ、恐れを起点に焦燥感で課題解決に取り組むとうまくいかない、というのも当時の教訓ですね。

「目の前の課題を解決しないと経営が立ちいかない」「会社が潰れるかも」という恐れは常にありました。

そもそもそれを直視すること自体も怖かったのですが、これらの恐れを保留することはチャレンジでした。

ニカさん:

結局、経営はどうにかなってたんだよね。

みーちゃんも

「大丈夫、どうにかなる」

と言っていたけど、実際にその通りだった。

将来に対する不安や焦燥感に駆られて、右往左往するのではなく「今」に集中することが大事だと感じましたね。

とはいえ、現実には目の前で問題が起きており、日々のやるべきことに追われる中で、内省や一時的な保留をするのは難しく、手放したはずの「問題解決する行動パターン」に引き戻されてしまうこともあります。これが難しい部分。

それでも、最終的には「撤退する」と意思決定しました。「無理に乗り越えようとはせず、一旦引き下がり、戻ろう」と皆に伝えましたね。

まっきー:

2017年6月にこの方向性を定めた後は、僕は首里を閉鎖したケースと継続したケースの収支シミュレーションを立ててめちゃくちゃ見てました。そして、やっぱり借金は残るし、お金やばい……ってなってました(汗)

ニカさん:

本当に2016年〜2017年って、方向性が大きく変わる重要な時期だったんだね。

まっきー:

そして、今に近づくための「カオス期」でもありますね。

そういえば2016年の末のニカさんのブログで「信じる」と言うテーマの記事があったんですよね。その記事では、今年の漢字は「信」だと語っていました。

やっぱり、これに凝縮されているなって思って。研修生、BowLのやってること、何より自分自身を信じられるか。

「行動してうまくいったら自信を持てる」ではなくて、どんなときでも「ありのままの自己信頼を持てる」かどうか、というのがこの記事の趣旨ですけど、確かこの頃ニカさんはずっとそれを言い続けて、自分でも体現しようとしていましたね。このことも印象的だったな。

・・・・・・・・・

・・・・・・

・・・

次回、インタビューシリーズ第2章(後編)に続きます。

これまでに公開した一連の記事は、以下のマガジンにも掲載しています。記事の一覧をご覧いただきたい場合はこちらをチェックいただけると幸いです。

一般社団法人BowL、一般社団法人ポリネについての関連情報は、以下のリンクもご覧ください。

ホラクラシーとは?基礎から実例まで日本唯一の認定コーチが解説

社内のメンタル不調にどう向き合う!? 工夫次第で昇進した人も|Yahoo!ニュース

自問自答・試行錯誤を続けた先に辿り着いた「チームシップ経営」(前編)|静岡新聞SBS

いいなと思ったら応援しよう!