【読書記録】モンサント―世界の農業を支配する遺伝子組み換え企業【新米米農家後継者が読み解く】

「これからは、将来的には『食の安全』を扱うことも見据えたプロジェクトになっていけばと思う」

これは、私があるプロジェクトチーム運営にファシリテーターとして関わっているミーティング中に、あるメンバーから出た一言でした。

プロジェクト・ミーティングでは、初めと終わりに参加メンバーが一人ずつ率直な気持ちや話したい一言を話す時間を設けているのですが、プロジェクトメンバーの中には自然農をはじめとする農業に携わるメンバーがいて、私自身も実家の米づくりについても話すことがあります。

そういった中で、そのメンバーはそれに率直に感じたリアクションとして『食の安全』というキーワードが触発されて、言葉になったようでした。

組織開発のファシリテーターと米農家の二足の草鞋を履きはじめた私にとって、これまで別々の場で耳にすることがあった『食の安全』というものが、これまでと全く違ったように聞こえました。

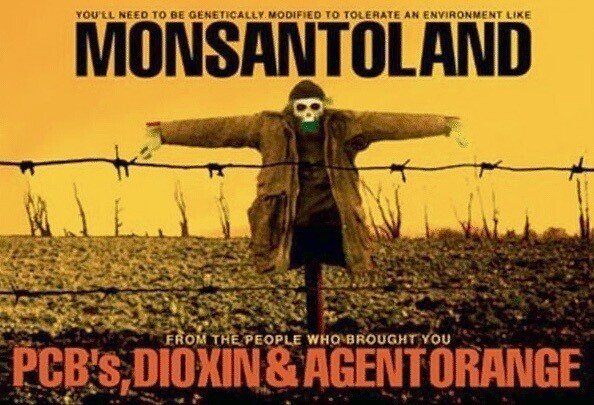

今回は、そんな中でたまたま出会ったこのおどろおどろしい表紙の本……

『モンサント―世界の農業を支配する遺伝子組み換え企業』を、新米米農家としての視点も踏まえながら読み解いていこうと思います。

本書の概要

まずはじめに、本書の帯(裏面)をご覧いただきましょう。

これだけでおおよそ、この本が伝えんとしているメッセージが表現されているように思いますが……以下、簡単に本書の構成を紹介します。

本書は、アメリカのミズーリ州で1901年に設立された小さな化学企業モンサントが、いかにして世界の種子を支配する巨大なアグリビジネスの多国籍企業に成長したか、また、今なお人類の食糧支配に向けていかに様々な手段を駆使しているかを明らかにした一冊です。

著者であるフランス人ジャーナリストであるマリー=モニク・ロバン氏は3年に渡って調査し、2008年3月にフランスで第一版が出版され、同じ主題のドキュメンタリー映画が放映されました。

その反響は凄まじく、本書の第一版が公判されるやいなや、瞬く間にベストエラーとなり、スペイン語、ドイツ語、ポルトガル語、英語など世界16ヶ国で次々と翻訳されたとのこと。

また、ドキュメンタリー映画についても、世界42ヶ国のテレビ、映画館での上映およびDVDの販売、環境保護団体での上映会実施が行われる等、世界中で遺伝子組み換え作物および除草剤をはじめとする農業化学製品の危険性についての議論の種を撒き続けています。

日本では、本書は2015年1月に出版され、ドキュメンタリー映画については『モンサントの不自然な食べもの』というタイトルのDVDとして販売されています。

本書の読み方

本書は、著者による膨大な取材と調査の元に書かれており、総ページ数は560ページにおよびます。

また、本書の構成はテーマごとに時系列、国・地域、人物名、モンサント関連の商品名および公的機関の名称が乱離拡散しながら現れるため、非常に読みづらい構成になっています。

そのためなのか、日本語版の本書の表紙にはとっつきやすい説明や項目分けもされており、興味のある方は各テーマごとに読み進めてみても良いかもしれません。

本書が取り上げているテーマは、『モンサントの7つの大罪』として表紙(以下の画像)にもまとめられています。

(膨大な情報量ゆえの、表紙で目を引く説明や簡潔な紹介をしていくスタイルなのかもしれません)

モンサントの歴史

では、このモンサントとは改めてどんな企業なのでしょうか。

モンサントは1901年、アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイスで設立された当初は化学薬品等の製造を行う小さな企業でした。

サッカリンという合成甘味料の製造の他、1930年代からはPCB(ポリ塩化ビフェニル)の製造、1944年からはDDT(有機塩素系の殺虫剤、農薬)の製造。

第二次世界大戦後、世界で最も有力な化学企業の一つに成長していたモンサントは、1950年代からはアメリカ国防総省(ペンタゴン)と共同し、除草剤成分を軍事利用目的に転用した枯葉剤(オレンジ剤等)の生産、1970年代からは除草剤ラウンドアップ(グリホサート)の販売、1993年からは、遺伝子組み換えホルモン(遺伝子組み換え牛成長ホルモンrBGH「ポジラック」)、同年に遺伝子組み換え大豆ラウンドアップ・レディ(ラウンドアップ耐性を持つ大豆)の発表(95年に市販)と、徐々に生命化学企業としての地位を確立していきます。

1996年以降、当時のモンサント社CEOロバート・シャピロによる方針転換が行われます。それは、農業と健康の分野に分子生物学を応用するというもので「食糧・健康・希望」という新たなスローガンを掲げ、南米、ヨーロッパ等世界各国の種苗業者の買収に踏み出しました。小麦、大豆、トウモロコシ、綿花のシェアを誇る企業をたった二年間、80億ドル以上を費やし、シャピロ氏はモンサントを当時としては世界第二位の種苗会社に仕立て上げたのです。

その間、アメリカ国内においては1996年に40万ヘクタールに遺伝子耐性大豆が栽培され、1997年には360万ヘクタール、1998年には1000万ヘクタールに遺伝子組み替え作物の栽培が広がっていました。

その後は、2018年にドイツの製薬大手企業バイエル社による買収により、モンサントの企業名は消滅しました。

以上までが、駆け足になりましたが、モンサント社の歴史です。

本書のキーワードとモンサントが引き起こした被害

本書は、バイオ化学企業モンサントの引き起こした環境被害、食の安全および健康に関する各テーマとは別に、各章をまたいで何度も登場する用語も存在します。それらについても、まずこの章でまとめておきたいと思います。

用語説明等には、厚生労働省、環境省といった国内の政府機関・アメリカ政府機関の公式発表・公式見解等を主に用い、それらの用語等が本書中ではどのように扱われているかも補足として付け加えたいと思います。

EPA(Environmental Protection Agency:米国環境保護庁)

1960年代、農薬の無差別使用に伴う環境被害を訴えた『沈黙の春』(レイチェル・カーソン)出版、石油流出事件、化学汚染物質による環境被害等、アメリカ国内における環境保護の機運の高まりから、1970年にリチャード・ニクソン大統領の指導の元、生まれた組織です。本書中では、モンサント社の化学薬品・農薬等の規制を行う機関として紹介されています。

FDA(Food and Drug Administration:米国食品医薬品局)

その起源は、1906年に制定された食品医薬品法に遡る、アメリカ合衆国保健福祉省配下の政府機関です。ヒトおよび動物用医薬品、生物学的製剤、医療機器の安全性、有効性、安全性を確保し、公衆衛生の保護、国民の健康の維持・向上を目的とする組織であり、本書中では牛成長ホルモンおよびGMOの規制機関として紹介されています。

ダイオキシン類(Dioxins and dioxin-like compounds)

一般に、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)をまとめてダイオキシン類と呼び、コプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナー PCB、またはダイオキシン様PCBとも呼ばれています。)のようなダイオキシン類と同様の毒性を示す物質をダイオキシン類似化合物と呼んでいます。(環境省 ダイオキシン類 2009)

多量のばく露では、発がんを促進する作用、生殖機能、甲状腺機能及び

免疫機能への影響があることが動物実験で報告されています。しかし、

人に対しても同じような影響があるのかどうかはまだよくわかっていま

せん。(環境省 ダイオキシン類 2009)

ダイオキシン類の現在の主な発生源は、ごみ焼却による燃焼ですが、その他に、製鋼用電気炉、たばこの煙、自動車排出ガスなどの様々な発生源があります。ダイオキシン類は、主としてものを燃やすところから発生し、処理施設で取りきれなかった部分が大気中に出ます。また、かつて使用されていたPCBや一部の農薬に不純物として含まれていたものが底泥などの環境中に蓄積している可能性があるとの研究報告があります。(環境省 ダイオキシン類 2009)

環境中に出た後の動きの詳細はよくわかっていませんが、例えば、大気中の粒子などにくっついたダイオキシン類は、地上に落ちてきて土壌や水を汚染し、また、様々な経路から長い年月の間に、底泥など環境中に既に蓄積されているものも含めて、プランクトンや魚介類に食物連鎖を通して取り込

まれていくことで、生物にも蓄積されていくと考えられています。(環境省 ダイオキシン類 2009)

本書中においては、強力な除草剤を製造する際の杜撰な管理による工場内および市街地への流出、また、除草剤の毒性を軍事利用したオレンジ剤の一部に含まれていたとされ、皮膚疾患、生殖器異常、奇形児の誕生、発がん等の健康被害および、環境汚染・土壌汚染をもたらしたとされています。

GMO(Genetically Modified Organism:遺伝子組み換え作物)

遺伝子組換え(組換え DNA 技術応用)食品とは、他の生物から有用な性質を持つ遺伝子を取り出し、その性質を持たせたい植物などに組み込む技術(遺伝子組換え技術)を利用して作られた食品です。(遺伝子組換え食品Q&A厚生労働省医薬食品局食品安全部 平成 23 年 6 月 1 日改訂第9版)

現在、日本で流通している遺伝子組換え食品には、①遺伝子組換え農作物とそれから作られた食品、②遺伝子組換え微生物を利用して作られた食品添加物があります。(遺伝子組換え食品Q&A厚生労働省医薬食品局食品安全部 平成 23 年 6 月 1 日改訂第9版)

本書中においては、

・強力な除草剤(モンサント社製)に耐え、病気にも強い

・殺虫作用を組み込まれており、殺虫剤要らず

・早く育ち、栄養価も豊富で、収穫量も増える

・家畜の飼料としては、発育を促進し、栄養価も高く安価

などの様々な特性が付与されたGMOが紹介される一方で、いくつかの国においては、

・除草剤に耐える雑草も生まれてしまい、農薬の使用コストの高騰

・GMOを摂取した家畜の食肉および、GM植物由来の加工食品をヒトが食べることの長期の健康リスク

・GMOと交配した植物の在来種との雑種が増え、作物の奇形や異常、病気や害虫に対する耐性が弱くなってしまったといった、生物多様性の破壊、遺伝子汚染

などが指摘されています。

実質的同等性:Substanial Equivalence, SE

『実質的同等性』とは、遺伝子組換え農作物(食品)の安全性評価の基本的な考え方で、食経験のある既存の食品と比べて安全性を評価するというものです。 (国立研究開発法人農業生物資源研究所遺伝子組換え研究センター)

例えば、食用の遺伝子組換えイネを開発した場合、既存の非遺伝子組換えイネと比較して安全性を評価できるか否かを判断し、比較することができると判断したら、非遺伝子組換えイネと安全性を比較する考え方です。(国立研究開発法人農業生物資源研究所遺伝子組換え研究センター)

「同等とみなし得る」かどうかの判断は、(1)遺伝的素材に関する事項、(2)広範囲なヒトの安全な食経験に関する資料、(3)食品の構成成分等に関する資料、(4)既存種と新品種の使用方法の相違に関する資料の各要素について検討し、当該植物と既存のものが全体として食品としての同等性を失っていないと客観的に判断できるかどうかにより行います。

なお、同等とみなし得ること自体が、当該組換え体が安全であることを意味するものではなく、既存の食品との比較において、当該組換え体の安全性評価に必要となる項目について個々に評価をし、安全性を判断するものです。(遺伝子組換え食品Q&A 厚生労働省医薬食品局食品安全部 平成16年8月3日、改訂第8版)

本書中においてこの概念は、1993年にOECD(経済協力開発機構:Organisation for Economic Co-operation and Development)によって提唱されたものの、科学的に厳密な定義が現在においてもなされていないこと、GMOの安全性を担保するのではなく評価のための考え方である等の指摘が科学者によってなされていることが問題点として挙げられています。

『すでに明らかになっていることですが、バイオテクノロジーによって植物内に組み込まれた遺伝子がつくりだすタンパク質は、何世紀にもわたって私たちが食べ続けている植物がつくりだすタンパク質と極めて類似したものです。たとえばラウンドアップ耐性大豆を例にすると、この大豆の酵素は遺伝子が組み換えられていても、自然界に存在する大豆の酵素と実質的に同じものです。その違いはごくわずかで、だから安全面について言えば、遺伝子操作された酵素と天然酵素の間に大きな違いはないのです』

『その当時のワシントンで、もし、あなたがロビイストでたむろしているバーに通っていたら、彼らが大笑いしているのを耳にしたことでしょう。誰もが「実質的同等性の原則」には、何の意味もないことを知っているのです。それは、とりわけモンサントのような企業にとって、できる限り迅速に、また政府の干渉を受けずに生産物を市場で売るための手段にすぎないのです。彼らは自分たちの利益の守り方をじつによく知っている、としか言いようがありません。』

『実質的同等性の原則というのは、単なるアリバイにすぎません。この原則には科学的な裏付けがまったくないのです。ようするに、遺伝子組み換え作物が食品添加物と同じように扱われることを避けるために、最初からでっち上げられた原則なのです。それによってバイオテクノロジー企業が、食品医薬品法の定める毒性試験から逃れるようにしただけではなく、彼らの生産物にラベルを貼る必要がないようにしたのです。だから私たちは、アメリカの遺伝子組み換え食品の規制は連邦法に違反していると主張しているのです。』

なぜモンサントの大罪は、まかり通るのか?

ここまでの被害を化学企業として、また、アグリビジネス企業として世界中にもたらしてきているのにかかわらず、どうしてモンサントは存在し続けることができたのでしょうか?

そこには、前述した政府機関、規制機関とモンサントの癒着と、癒着によって生み出される規制システムがあったと、著者マリー=モニク・ロバン氏は指摘しています。

以下、大きく2つを挙げてまとめたいと思います。

政府機関、規制機関への回転ドア(天下りシステム)

第一に、ホワイトハウスからモンサントへの回転ドアである。

第二に、議会の元メンバーやその近しい協力者が、モンサントのロビイストになり、政府組織に正式に登録されるという回転ドアがある。

第三に、規制機関からモンサントへの回転ドアがある。

第四に、別の方向へ回転するドアがある。つまり、モンサントから政府機関や政府間組織へと向かうドアである。

モンサントの歴史野中で前述したとおり、モンサントの企業としての発展は、戦時中のオレンジ剤開発の際に米国国防総省(ペンタゴン)と共同したような、政府機関との癒着も大きく影響しています。

政府による規制を受けるべき企業の一つであるモンサントですが、規制機関の中に関係者を侵入させ、同時に、政府機関や規制機関から招いた人材に企業の幹部としての役職を与えるという『回転ドア』が形成されることで、民米国における民事裁判において、さらには、GMOの規制を企業利益として都合の良いように下書きし、それを広めていくというシステムを築いてきたのだと、著者は指摘しています。

安全性に関する研究と、研究を担保する御用学者の関係

なぜ、政治家がバイオテクノロジーの問題にあれほど無関心なのか、(中略)私にはよくわかった。私自身、遺伝子組み換えに関して根拠のある合理的な見解を抱くためには、数ヶ月にわたって徹底的に勉強する必要があった。モンサントが最も容易に彼らの製品を押し付けることができたのは、GMOが科学者にしか判断できない「複雑な問題」のように思われていることを盾にとったからなのだ。モンサント社の支配を確実にするために、遺伝子組み換え作物について意見を述べる科学者たちを管理下に置き、ふさわしい場所ーたとえば国連が後援する国際フォーラムや有名大学、有名学術誌などーで彼らの意見を述べさせる必要があることを、モンサントはよく知っていた。そして認めなければならないのは、モンサントがこの目的を見事に達成したことである。

著者自身が認めるように、この記事を書いている私自身も、この本を読み、まとめるにあたっては制度の成り立ち、国内の政府機関の見解、多岐に及ぶ専門用語の理解など、十分な勉強時間を必要としました。この勉強および調査は今後も続き、より妥当性の高い見解へと修正していく必要があると考えています。

しかし、本書を読み進める中で、どうやら文字情報だけを追っていくだけでは、食の安全を取り巻く世界の動きは捉えられないように感じました。

どのような情報であれ、発信者がいます。そして、その発信者はなんらかの意図の上で発信をするわけですが、その意図がどのようなものかによって、発信された情報の意味は大きく変わってきます。

著者の指摘する、モンサントによる御用学者による意見の発表のほかに、どういった出来事が『食の安全性研究』を巡って行われたのでしょうか。

ラウンドアップ耐性大豆について、在来種と成分が同等ではないという研究結果を学術雑誌に提出したある科学者は、このように述べています。

『私たちは、この研究論文を『薬効食品ジャーナル』に提出しました。そこで論文は査読者に回されました。結果として論文は受理され、一九九九年七月一日に発表されることになりました。奇妙なことに、この発表の一週間前、まだ論文が公表されていないはずなのに、モンサントとのつながりでよく知られるアメリカ大豆協会(ASA)が、私たちの研究が厳密ではないと主張する広報文書を発表したのです。私たちの論文がどこから流出したのか、まったくわかりませんでした……。』

また、GMOについて研究をしたい科学者の発言では、以下のようなものがあります。

『まず、遺伝子組み換えの試料サンプルを手に入れることは、きわめて困難だということを理解してください。なぜなら、企業がそのサンプルを管理しているからです。研究者がサンプルを要求すると、企業は研究計画の詳細を知らせろ、と言ってきます。ようするに、彼らは自社のGMOのサンプルを、科学者に差し出すことを嫌がります。何の得にもなりませんからね。しつこく迫ると、彼らは『企業秘密』を盾に拒否します。そのうえ、遺伝子組み換え食品の長期的影響を研究しようとしても、その資金を手に入れることはとても難しいのです。私自身、ヨーロッパの六か国の研究者とともに、欧州連合に資金を要求したことがあります。しかし、そのような研究は民間企業で行っているという口実で、却下されました……』

さらに、『遺伝子組み換えジャガイモが(ラット)の免疫機能に重大な影響を及ぼすことを示している』研究について、BBCの番組で意見を述べた学者の例では、研究チームが解散させられた挙句、実験の妥当性(監査の後、研究の妥当性が認められた)に関する批判を被ることとなっています。

さらには、『ピアレビュー(査読:複数の研究者による論文の検証)で検証される前に、このような実験の結果に関する情報を発信することは許されない』という、モンサントの意向に沿う学者による見当違いな非難まで受けることとなりました。

これについて、当の遺伝子組み換えジャガイモ研究者は、このように述べています。

『発表されていない研究について語ることは不適切である、というジェームス博士の主張は、深刻な問題を提起しています。というのも、私の理解が正しければ、これまで諮問委員会が決定したすべての事柄は、企業が行った研究に基づいていますが、それらの研究はどれも学術誌に発表されていないのです。これは、じつに民主主義に反することですよね?研究が発表されていないのだから、私たちは研究について話す権利はない。しかし、すべての研究がそもそも発表されていないのです。となると、私たちは、営利を追求する企業の研究をひたすら信頼する委員会とその立派なメンバーの意見に従って、その委員会の名のもとに下された決定に従うほかにない、ということになります。しかし、これは明らかに民主主義に反していると思いませんか?』

ここまでくると目眩がするような状況ですが、政府機関、規制機関、研究者がある企業の利益に沿って方針を決め、実際に影響を及ぼす、ということが起こりうるようです。

本来、農業がめざしていたはずのこと

『産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。』

本来、農業に用いられる化学肥料、農薬、そしてGMO(遺伝子組み換え食品)のいずれもが、農業の生産性の向上を促進することをめざし、ひいては世界の飢餓を根絶していくためのものであったはずです。

人類はその歴史のほとんどを飢餓との戦いに費やしてきており、稲や小麦の栽培に目をつけた農業革命により、安定的な食糧供給をめざしました。

それでも天災による被害をどうにか食い止めるため、産業革命以降の機械化、テクノロジーを自然に応用し、ついに生命の秘密、遺伝子の存在に人類は辿り着き、遺伝子組み換え作物(GMO)を創造しました。

そこに至るプロセスは、さながら聖書に謳われる神の言葉を実現するように、辿ってきたようにも思われます。

結果として、種としての人類の発展を促すはずだった科学技術によって、環境破壊、海洋及び土壌汚染、GMOによる遺伝子汚染といった形で、人類自身が脅かされつつあります。

このプロセスで、本当に大事にされてきたものとは何でしょうか?

生物の多様性、ではありません。

地球環境、でもありません。

では、一体何が?

人間の欲望でしょうか。

既存の組織の枠組みを超えた対話の場づくりに取り組んできた身としては、『本当に大事にしていきたいこと』が、それを実現する手段を決定する。と言うことを身を以て実感しています。

「人間が他の生き物を支配するべき至上の存在であり、人間の利益こそを最優先」と考えれば、環境や他の生物に配慮する必要はなくなり、それ相応の手段を以て実現に向かう、と言うことです。

地球に生きるひとつの種、ひとつの生命としてのあなたは、何を大事にしていきたいですか?

米農家の視点から

米は、土地の栄養を吸い上げて穂をつけ、収穫されるとやがて人の口へと入っていきます。

米づくりに携わり始めてようやく一年が経とうとしていますが、一年をかけて土地や天候と接する中で、土壌や水質をはじめとする環境破壊や汚染について、嫌と言うほど考えさせられるようになりました。

水路を流れる水が圃場に張られることで、上流から流れてくるミネラル等の栄養分が渇いていた土に染み渡っていきます。

また、その土地由来の成分を吸い上げる形で、田植えされた苗は育ち、実をつけていきます。

そんな中、日本を含む世界ではGMO(遺伝子組み換え作物)や、土壌も水質も汚染してしまうほど強力な農薬が撒布されている現状があります。

今回、手にとった『モンサント―世界の農業を支配する遺伝子組み換え企業』は、フランスでの最初の発行が2008年、日本は2015年に翻訳・発行されました。フランスに遅れること7年。その間、前述したような企業はどのような動きを見せたのでしょうか?国内外の政府機関は?規制機関は?

昨年2020年に偶然手に取ってみるまで、自分には想像もしたことのない深刻な事態が起こっているような気がしてなりません。

読み返し、まとめてみて改めて感じたことは、

『美味しい米をこれからも届けていきたい』

『そのためにも、これからも食の安全について学び続け、発信し続けていきたい』

この2つでした。

既に、モンサントは別資本によって買収され、その名前は残っていません。

それでも、今回この560ページに及ぶ本をまとめることができたのは、自分にとって幸運なことでした。

おかげで食の安全に関して、おおよその全体像を掴むことができ、自分の気がかりな点を整理することができたからです。

これからは、このまとめに肉付けや修正を行っていく形で、地球も人も生態系も安心して存続していける食について探求を深めていくだけです。

これからも、この食の安全に関する学びは続けていこうと思います。

学んだことの発信ももちろん行っていく予定ですが、このnoteを読んで何か感じられた方とのディスカッションやダイアログも大歓迎。

私自身も、どういった形でディスカッションやダイアログができるかを考えていく予定ですので、是非またnote等の発信をご覧いただければ幸いです。

今後の学びのための参考文献

石川 博友『穀物メジャー―食糧戦略の「陰の支配者」 』

今回の学びにより、世界の食を支配しようとしている企業体があることがわかりました。では、遺伝子組み換え作物に限らず、米や小麦といった穀物を扱う企業体とはどういったものなのだろう?そんな問いからピックアップした一冊です。

ヴァーノン・ギル・カーター、トム・デール著『土と文明』

農業に不可欠な水と土。灌漑技術等を発展させる形で太古より文明は農業を営み、食糧供給をシステム化し、人口を増やすことで繁栄してきました。ですが、土と水の扱いを間違えたことでそれら文明が衰退してきた経緯もあります。そんな、土と水の扱いから読む文明史です。

ポール・ホーケン編著『DRAWDOWNドローダウン― 地球温暖化を逆転させる100の方法』

食の安全について、これからも学び続け、発信を続ける。その後、じゃあ具体的にどうするの?という問いが浮かんできたときに、出会った一冊です。

CLUB SDGs管理人である福島由美さんに紹介いただいたこの本ですが、『この本に集められた100の方法を実践していくことで、(優先度やインパクトの大小の差はあるものの)地球上の二酸化炭素量をピークに、その後減少に転じるドローダウンに持っていける』という希望に満ちたメッセージとともに、2020年12月に出版されたばかりの本です。

何か、人と自然の関係を見直したい、具体的な行動を起こしたい、となったときのひとつの手引きのように使える一冊かもしれません。

この本の大元となったプロジェクト・ドローダウン(英語)のページも要チェックです。

いいなと思ったら応援しよう!