【初回商談が苦手な人必見!!!】ヒアリングからスタートする商談がうまくいかないケース📻顧客のニーズを生み出すための「啓蒙活動」とその具体例🔥🔥🔥

どうも〜〜外資SaaS営業の村上悠司🦍です!!

普段の営業活動で「ヒアリングが大切だと聞いたので色々顧客に聞いてみたけど上手くいかない、話が続かない」「高役職者が出てきても対等に話せる自信がない」「話は聞いてもらえたがNext Stepが決まらない」「大規模商談が取れない」など、商談の初期フェーズでのお悩みは多いのではないでしょうか?

インサイドセールスからしても、せっかく営業に案件パスしたのに商談化してもらえないと営業に対する不満は募りがちですよね!!!

今日は顧客のニーズをどうやって浮き彫りにするのか、具体的に解説していきます。今日解説するのは「営業で最も重要な仕事の一つ」で勝敗を分けると言っても過言ではありません。是非最後までご覧になってください!🤡

営業の型について理解しよう

まず商談を進めるうえで大前提となる「営業の型」について解説していきます。

営業プロセスの理解

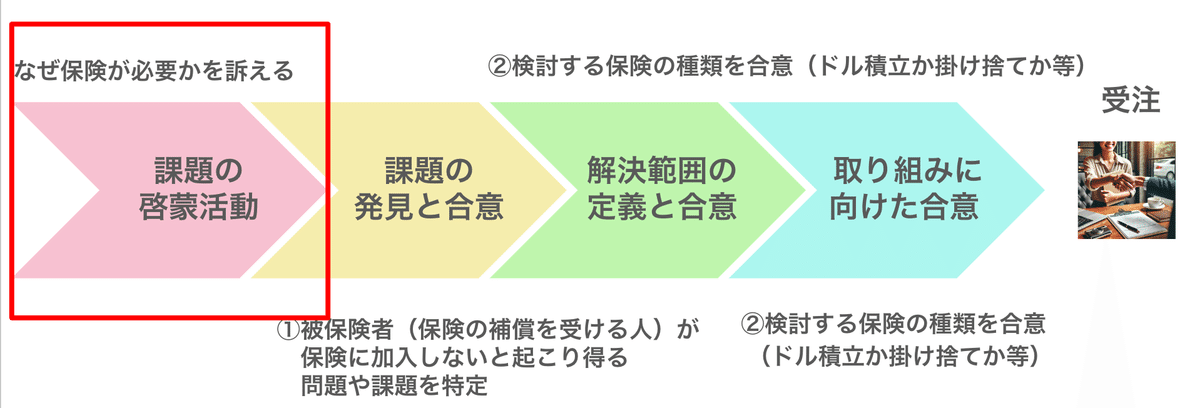

一般的に、営業には「プロセス」があります。それはソフトウェアであろうが保険や不動産、車などのB2Cであろうが、高単価商材を売るときに共通しています。

①問題や課題を発見

②解決範囲を合意

③取り組みに向けた合意形成

営業は「顧客の問題や課題解決を行う」ための商材、サービスの営利活動です。そのために、問題や課題を発見し、解決範囲を合意、そして取り組みに向けた合意形成を行って受注に至るのが一般的なプロセスです。そして、問題や課題解決のためのヒアリングを中心に行うことを推奨されています。

ヒアリングからスタートする弊害

しかしヒアリングからスタートする営業手法だと、実際の営業現場では何が起きているでしょう?

例えば、顧客に問題や課題がそもそも存在していないと言われたり、有ったとしても優先度が低かったり、既に対応してると言われたり。。。

せっかく取れたアポイントをうまく案件化できず苦労されている営業も多くおられるのではないでしょうか(実際に私もその1人でした。。。)

そんな悩みを抱えていた私は、ヒアリングからスタートする営業手法を見直し、ヒアリングの前にあるアプローチを行うことで、状況が劇的に改善しました。それを今日皆さんに共有します!!!!

ヒアリング型営業と啓蒙型営業の違い

具体的なアプローチ方法の解説に入る前に、扱う商材やサービスによってアプローチが異なることを予め定義しておきます。高単価商材と一括りにしても、「ヒアリング型の営業」と「啓蒙型(エバンジェリスト)の営業」ではアプローチが異なることを押さえておかなければなりません。

売るべき商材やサービスが多岐にわたるヒアリング型営業は、ある意味御用聞き営業のように顧客のニーズを面で捉え、顧客のPain(痛み)にあわせてサービスを提供することが可能です。コンサルやSIer、プラットフォームを提供する会社などが代表的です。提供するサービスが多岐にわたるので、顧客のPainに対してピンポイントで提案が可能です。

一方で、SaaSにも多い、少し尖った「Nice to Have(あればいいな)」なサービスを扱う場合や、目新しい特定のサービスを売りたい場合、アプローチの仕方は異なります。なぜなら顧客は問題を問題だと気付いていないケースが多いからです。問題がないとニーズもない、商談化できない、そしてこれをヒアリングだけで気付かせるのは至難の業なんです。。。いくら「SPIN」と呼ばれるフレームワークを使ってヒアリングしたとしても!!!😭

これは実際に自分が顧客側に立って考えてみるとめちゃくちゃわかりやすいです。

啓蒙型営業の例

皆様も一度は受けたことがあるであろう保険営業を思い出してください。保険に興味がないのに無理矢理アポを組まれ、商品を提案されたり、あれこれ家族構成や収入、資産状況などを聞かれたことはないでしょうか?正直鬱陶しかったですよね。ニーズが無い相手に商品を押し売りしたり、ヒアリングすると嫌悪感が生まれるのは当然です。

一方で、トップ営業のアプローチは違います。

トップ営業は、保険は「晴れの日に傘を売る」ようなNice to Haveの商材と言っていました。売れる保険営業マンに共通しているのは、興味のない人に振り向かせるためにアイスブレイクや自己紹介で不安を払拭、その後、一般論について熱意を持って話します。病気や資産形成についての常識やトレンド、実際に保険に入っていた人のエピソードを基に保険の必要性を訴求するのです。

これらを熱意をもってロジカルに伝えることで、「ヤバい!自分も保険に入らないといけないのかも」と顧客に思わせることでニーズを生み出し、より深いヒアリングに入ることができるのです。ヒアリングが終わるまで自社サービスについて一切話さない(提案しない)ことも重要なポイントです。(これらは外資保険トップ営業から学びました)

要するに、興味のない人を振り向かせるためにはヒアリングしたり提案する前に「課題の啓蒙活動」が必至なのです。Nice to haveのサービスを扱う多くの場合、顧客は問題を問題だと感じてません。問題を問題であると理解させるために、顧客を教育し、説得力のある啓蒙活動を通じて、同意を得ることが必要なのです。

啓蒙活動の重要性については、なんとなくご理解頂けたのではないでしょうか?

しかーーーし!!!!!!!

これ、めちゃくちゃ難しいんですよね。。以下からは、啓蒙活動を進める上での実践的なアプローチについて、解説していきます。

啓蒙活動の具体的なアクション

なぜ啓蒙活動が難しいのか?

なぜ啓蒙活動は営業にとってハードルが高く難しく感じられるのでしょうか?その主な理由は「我々営業が、大企業の役員に対して啓蒙活動するハードルが高いから」だと感じています(アンケート取ったわけではなくあくまで所感)。

大企業役員に対して、知名度も実績も役職もない営業担当者が、一般論だけでなく、それらを納得させてニーズを引き出す難易度は非常に高いです。

顧客は当然ながら、どこの誰かわからない営業の意見には懐疑的です。上記のように、ホリエモンやイチロー、役職者など「信頼できそうな人」と、どこの誰かわからない営業が全く同じ発言をしても、受け止め方は異なります。私が「毎日朝カレー食べます」と言っても「あぁ、そうですか」で話は終わってしまうのですwww

この違いは何なのか、一言で述べると「権威」です。逆に言うと、有名人でも実績がなくても役職ついてなくても、この権威さえ演出できれば、顧客の高役職者の信頼を勝ち得ることができるのです!!!

これを活かさない手はないですね

【権威】

1 他の者を服従させる威力。「行政の権威が失墜する」「親の権威を示す」

2 ある分野において優れたものとして信頼されていること。その分野で、知識や技術が抜きんでて優れていると一般に認められていること。また、その人。

権威を演出するための手段

では何者でもない営業が、実際に権威を「演出する」手段について解説していきます。

権威を演出するために重要な必要な3つの要素は「ナレッジ」「佇まい」「Object Handing」です。

(1)ナレッジ

権威を演出するためには知識が必要です。それは、自社製品のみならずマーケットや顧客について理解することです。特に、その業界(自分が語りたい業界)のプロフェッショナルとして認められるためには、マーケットについての深い理解が必要です。本を読んだり、優秀な上司や同僚に聞いたり商談同席したり、自分で勉強が必要な分野です。noteを書いたりアウトプットすることで、認知を広げていきながら効率よく勉強していくのもおすすめです。

(2)佇まい

信頼が1%でも上がるような努力をしましょう。見た目や話し方など改善点は複数あるはずです。また数字を入れながら説明したり、自分のストーリーに落とし込んで話すなど、説得力を高める方法を身に着けましょう。これは訓練であり、録画データをチームで見直してどこがどうよかったのか、悪かったのかフィードバック会をするなども面白い取り組みですね。

また、佇まいは、詐欺師が悪用する手段としても有名です。以下に別途記事を記載しているので詳しいことは参考にしてください。

(3)Object Handling

Object Handling(オブジェクトハンドリング)とは「自分とは異なる意見を持つ人を自分側に誘導する」技術です。

プレゼンやディスカッションを通して顧客から反対意見や質問が来て回答に困ることありますよね。それを上手くハンドリングしながら自分サイドに誘導する技術があるのかないのかではプレゼン全体での説得力が変わってきます。Hubspotの調査では、上手く切り返し納得が得られれば成約率は64%にもなるようです。逆に言うと、うまく切り返しが出来ない場合は失注となるリスクが潜んでいます。

なにかネガティブな質問が来たときは「チャンス」と捉えるマインドセットで挑みましょう🔥🔥🔥

では実際にObject Handlingに対処するには以下方法を実践してください。

①よくある質問とそれに対する回答案を(できれば複数)まとめる

まず最初にやらなければならないのは、よくある質問をリスト化して回答案をまとめることです。実際にはトリッキーな質問はあまりなく、パターンを抑えてしまうと簡単に回答できます。引き出しの数を増やして自信を持って答えることができるように想定問答集を作ってみましょう。

②初見の質問に備えよう

想定していないような質問も当然来ます。慌てて回答せずに、質問の本質を見極めましょう。重要なのは「なぜそのような質問をしているのか、顧客の懸念を理解すること」と「顧客にとってそれがどれほど重要なのかを理解すること」です。

質問に対して真っ先に回答するのではなく、上記を整理するために顧客に質問してみてください。顧客の抱える懸念を十分に理解してはじめて、懸念の解決策を提案できるようになる、という鉄則を頭に入れておくことが重要です。

③「フィール・フェルト・ファウンド」を利用しよう

なんじゃそりゃ?と思われたかもしれませんが、心理学手法のひとつで、Appleストアなどサポート向けスタッフが使っている技術、クレーム対応などにも浸透しています。これを営業でも使っちゃいましょうwww

・Feel(感じる)

・Felt(感じた)

・Found(気づいた)

例えば顧客が「このMacは価格が高すぎます」と言った場合、スタッフは

「あなたがそう感じる(Feel)のも分かります。

私もこの価格は少し高いと感じました(Felt)が、

内蔵されているソフトウェアや機能に真の価値があると気づきました(Found)」

と答えるように書かれてるようです。顧客が高いと言ってるのに「ソフトウェアにそれだけ価値がある」と真っ先に回答するのではなく、順序立てて顧客が納得しやすいストーリーに落とし込むために是非このフレームワークを覚えてください!!!

営業でも当然、顧客が聞きたいであろうことだけを伝えても意味がありません。信頼関係を築くために、同じような懸念を抱えていた事例を紹介し、それをどのように解消したかを説明するのが効果的です。実例を挙げて、プロスペクトが現実的な目標を設定できるように誘導していきます。

④振り返り、フィードバック

オブジェクトハンドリングが上手く出来ているかどうか、客観的に商談を振り返ってみましょう。録画を見直したり、上司にフィードバックを求めたり、個人ではなく、会社や組織単位で一緒に作り上げることを意識しましょう。

Object Handlingをマスターすると、営業として自信や風格に現れます。堂々とした立ち振舞ができれば、更なる権威を獲得することができるのです!!!

まとめ

少し長くなりましたが、本日は啓蒙活動について解説させていただきました!啓蒙活動が必要な営業には「権威」が必要であり、その権威を演出するための手段をご理解頂けたのではないでしょうか。

次回はヒアリング手法について深堀りして解説していきたいと思います!!!

それではまた〜〜〜🦍