子どもの意見表明権を保障するとはどういうことか ~Lundyモデル~

本日あるオンライン勉強会で、学校や教育行政において子どもの意見反映・参画にどのように取り組んでいくかというお話をする機会がありました。

限られた時間にいろいろ詰め込んで、駆け足となってしまい申し訳なかったのですが(いつもこうなりがちで反省です)、話題提供の中で、子どもの意見反映・参画においてどのようなことを大切にすべきか、という考え方をお話するパートがありました。

そこで、Laura Lundy というイギリスの子どもの権利研究者が示した有名なモデルに触れたのですが、日本ではまだあまり広く知られていないように思うので(※)、せっかくなので少しばかり紹介してみます。

(※)平野裕二さんがこちらやこちらのnote記事などでも紹介されていますので、ご参照いただくと良いと思います。なお、Lundyのモデルは、アイルランドの政策の枠組みや参加の取り組みの理論的基盤にもなっているそうです(小牧叡司さんの論文、平野さんの記事)。

「Lundyモデル」とも称されるこのモデルは、Laura Lundyが2007年にイギリスの全国的な教育研究誌(British Educational Research Journal)に発表した論文(‘Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child)で示されたものです。この論文では、子どもの権利条約第12条で規定される、子どもの意見表明権の考え方を、理論的に構造化しています。

Lundyは、子どもの意見表明権の保障は「大人の協力に依存」(p.929)するという性質をもち、それが障壁にもなっているという問題認識のもと、力をもつ大人の側が果たすべき役割や責任のありように意識を向けているように思われます。

Lundyは、12条(1項)には「意見を表明する権利」(the right to express a view)と「その意見が正当に考慮される権利」(the right to have the view given due weight)(※)の2つが含まれることを確認したうえで、12条の実現には、次の4つの要因を考えることが肝要としています。

(※)条約の日本政府訳では、「相応に考慮される」となっています。

(1)Space(空間):子どもが意見や考えを形成し自由に表現できる空間と時間を提供する、安全(safe)で包摂的(inclusive)な機会が必要である。

(2)Voice(声):子どもは意見表明のために、適切な情報を提供されるべきであり、自分が選んだメディアを使用できるべきである(例えば、言語的表現、演劇、アート、デジタルメディアなど)。

(3)Audience(聴き手):子どもの意見は、それに基づいて行動する力と権限を持つ人々によって尊重され、真剣に聴かれなければならない。

(4)Influence(影響力):子どもの意見は適切に考慮されるべきであり、その結果や影響力の程度について子どもは適切なタイミングでフィードバックを受けるべきである。

ここで重要な点は、第一に、子どもの参加に必要な前提条件や環境の整備を求めていることです(Space, Voice)。具体的には、子どもが安心して意見を表明できる環境、特定の層の子どもだけでなく多様な子どもの声を聴くこと、情報提供や意見表明への支援、多様な表現方法の保障などといった具合です。

また第二に、大人の側の応答責任/説明責任を問うていることです(Audience, Influence)。これは、いわゆる「お飾り参加」や「操り参加」に転化することなく、意思決定にかかわる人に子どもの声がきちんと聴かれ、それが正当に考慮される必要があり、そしてどのように考慮されたか説明することが重要ということです。(この大人の応答責任/説明責任については、大西健司(2019)「子どもの意見表明権と大人の応答義務」『津田塾大学紀要』第51号 で詳しく論じられています。)

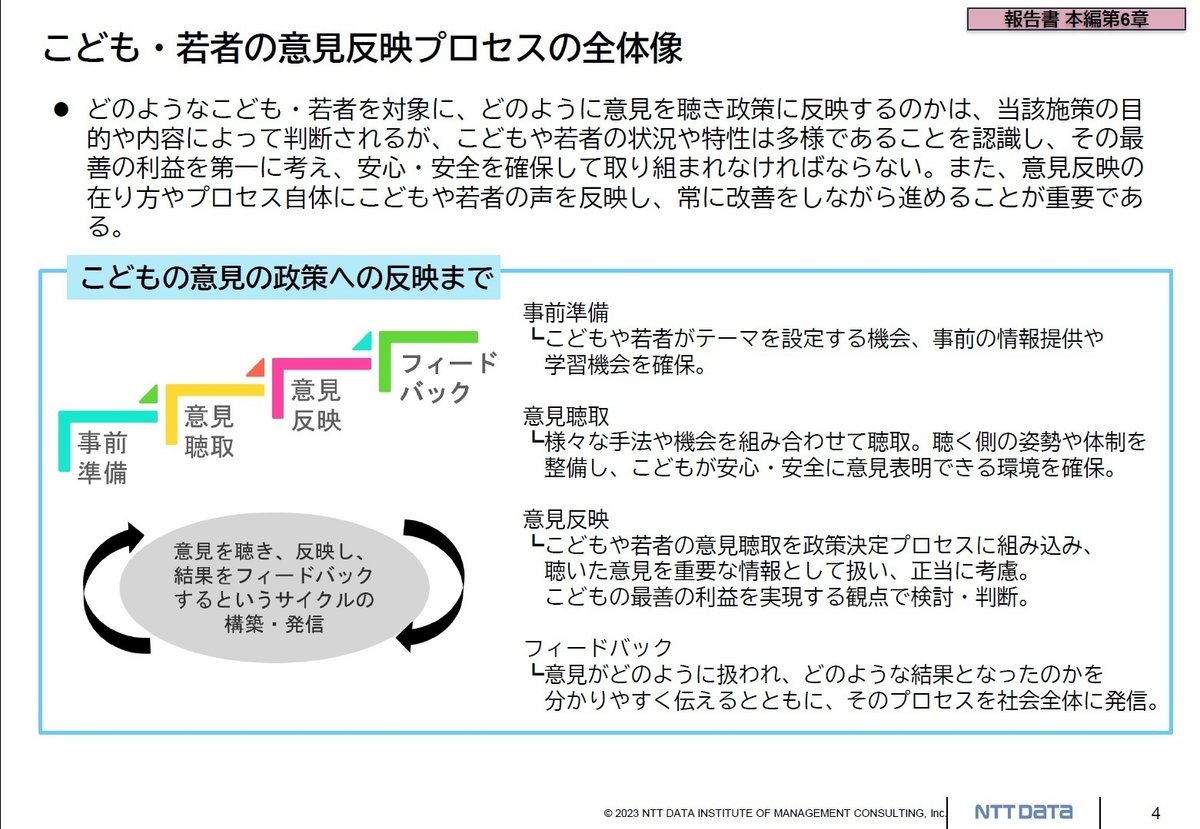

なお、こうした考え方は、こども家庭庁設立準備室に設置された「こども政策決定過程におけるこどもの意見反映プロセスの在り方に関する検討委員会」のもとで作成された「こども政策決定過程におけるこどもの意見反映プロセスの在り方に関する調査研究 報告書」(2023年3月)で示された下記の全体プロセスとも相通ずるものとなっているといえます。この報告書は、国内外の豊富な実践事例や知見をもとにまとめられたものとなっていますので、是非目を通してみていただけたらと思います。