鑑賞レビュー:アーティゾン美術館 石橋コレクション×山口晃展 やむに止まれぬサンサシオン

気温、天候ともにすこし過ごしやすくなり美術館鑑賞を楽しめる季節ですね。

過日、アーティゾン美術館に「ジャム・セッション 石橋財団コレクション 山口晃展 やむに止まれぬサンサシオン」(2023 9/9~11/19 )を見に行きました。

14時からの山口氏のアーティストトークが実施された日だったのですが、開始時間にまにあわず会場は入れませんでした。

会場に入れない人はyoutubeのライブ配信で聞くことができたのでミュージアムカフェでハーブティー「柔らかい月」をいただきながら聞かせていただきました。(アーティゾンは全館にフリーWi-FiのほかゲストWi-Fiが整備されているので大変ありがたい!)

山口晃氏、画風からの印象で職人気質な人だと思っていたのですが、深いお話を気さくに話される魅力的なお人柄。ライブ配信を聞けたのはラッキーでした。

サンサシオンとはセザンヌの言葉からの引用でフランス語で「感覚」という意味。トークの中では雪舟作品への氏の思いを語るともに、作品を鑑賞するときには作品情報を聞く前にまず、作品を時間をかけて見て”作者の意識への追体験””同化”という、感覚的な受容の経緯が必要であると”鑑賞論”にも踏み込んでこられていました。

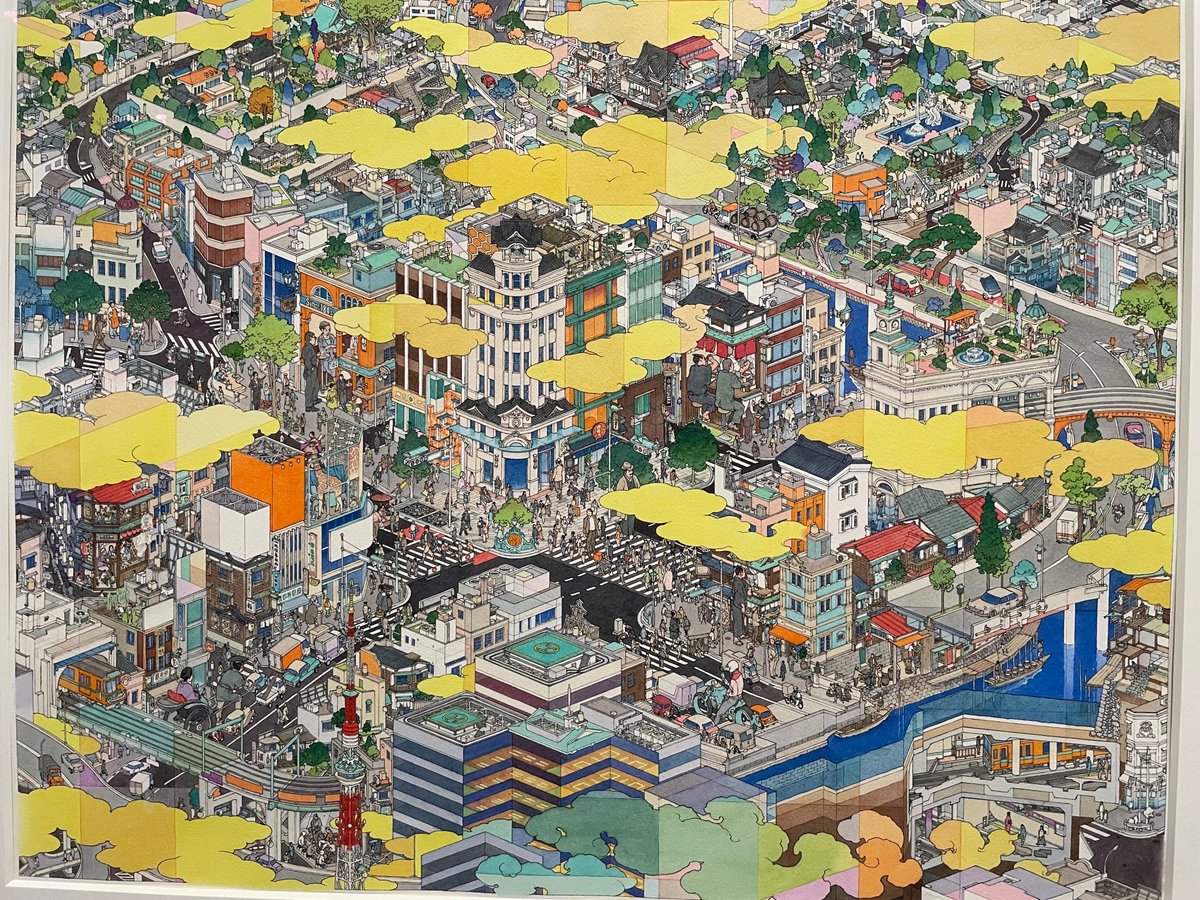

展覧会では山口氏の制作の作法やこだわりが作品とともに展開、絵師を心掛ける人には垂涎の情報なのではないかと思うような情報公開ぶり。「あの緻密な洛中洛外図、吹き抜け屋台はこんな手順で描かれていたのか!!」と感嘆いたしました。

また、パラリンピックのポスターは作品の展示とともに受注したときの心中から公開されたのちの反省がしたためられていて「絵師、山口晃」と「アーティスト山口晃」の葛藤も知ることができました。

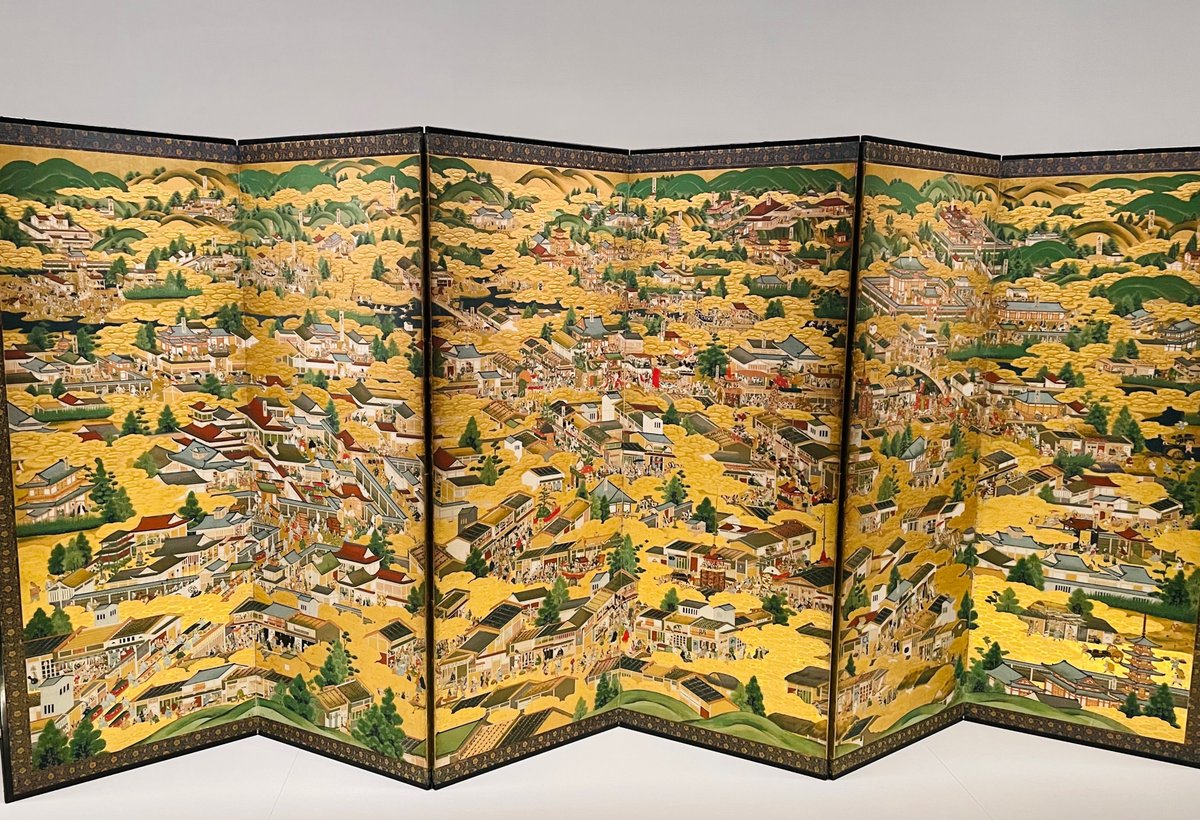

収蔵作品からは江戸時代の洛中洛外図屏風の展示もありました。(室町~江戸時代に制作された洛中洛外図はいままでに170点みつかっているとのこと。)

「洛中洛外そもそも」も見ることができます。

コレクション展示のうち別の小テーマ19世紀にヨーロッパで流行した「読書する女」という展示も見てまいりました。

日本人の洋画家の人が「読書する女」のモデルはすべてが欧米女性おどろきました。

ファッション広告に欧米人使うのと同じ意味なのか?

この展覧会において数少ない日本の成人女性が描かれている鏑木清方の作品「樋口一葉」は文豪として知られているにもかかわらず裁縫をしている図でした。日本女性に限っては、文芸をたしなむよりも裁縫をしていることをよしとする背景があるのでしょうか?

文豪なのにお裁縫

風景も、日本人作家の作品でありながら油絵ではあまり親しみの持てない西洋の風景を描いたものが多く。ゴッホやセザンヌが描いた「身近な風景」にくらべると少しよそよそしく感じられ、自分たちの文化を油絵で表現した青木繁作品「海の幸」が何度見ても古びないように見える理由が理解できました。

初めてみた時よりどんどん好きになる絵。

明治維新以降にはじまった「西洋化」がもたらした日本の芸術表現の分断ということが意識されました。

すべての作品を撮影することができる展覧会でしたので画像を多めにUPしておきます。