向ヶ丘遊園駅前「駅前本棚」お店番②:3.23.24

先月のお店番に引き続き、今月も10時-15時でお店番を行いました。

当日は、午前中は特に予定なしで、午後1時-3時では前回開催した通称「シロハコ学校」の私の主催する「西洋政治思想史」ゼミの続きを予定しておりました。

到着すると、私より先に本棚前の椅子に座っている人の後ろ姿が。

本棚メンバー・じゃこめてぃ出版の石川さんがギデンスの「社会学」を読んでおられました。

駅前本棚に来て少しずつ読み進めているとのこと。もはや貸してあげて読み込んでもらいたい。

今日の「西洋政治思想史」の時間は予定があって参加できないとのことで、事前に自分の練習を兼ねて補講を実施することに。

話し始めた頃に、もう一人来客。お子さんをおぶった松永さん。

わざわざ自分のお店番に合わせて話を聞きに来てくれたとのことで松永さんも補講に参加。

前回の復習を兼ねて、紀元前5世紀アテネのソクラテスから、ローマ帝国⇨キリスト教の成立⇨カトリック教会の拡大⇨12Cルネッサンス⇨マキャベリ⇨宗教改革⇨そして、ジャン・ボダンの「主権」の発明くらいまでをお話ししたところで12時になったので午前の部はお開き。

途中、松永さんの問いかけから、最近流行っている社会科学系の書籍やトピックとして斎藤幸平さんの『人新世の資本論』からマルクス主義の話へ。

そして、マルクスが生前『資本論』の原稿に書き遺していたけど、エンゲルスが遺稿からごっそり省略した「エコロジー」の話へ。そして、じゃこさんと自分がいつか一緒に話したいと言っている宇沢弘文さんの「社会的共通資本」へと話が転がっていく。

思想史の振り返りが終わったら、現代の課題についてお話し会をしてみたいけど、環境問題とエネルギー問題は最重要なくらいのテーマかなと考えています。

さて、午後の部。ゼミ開始の13時近くなっても、学級委員長のneneさんが来ない。仕方ないので、彼女の分身である白いはこ公式キャラクター・ぽぽまるに向かって自分が話すことに、、

しようとしたところでneneさん滑り込み到着。危うく遅刻は免れます。

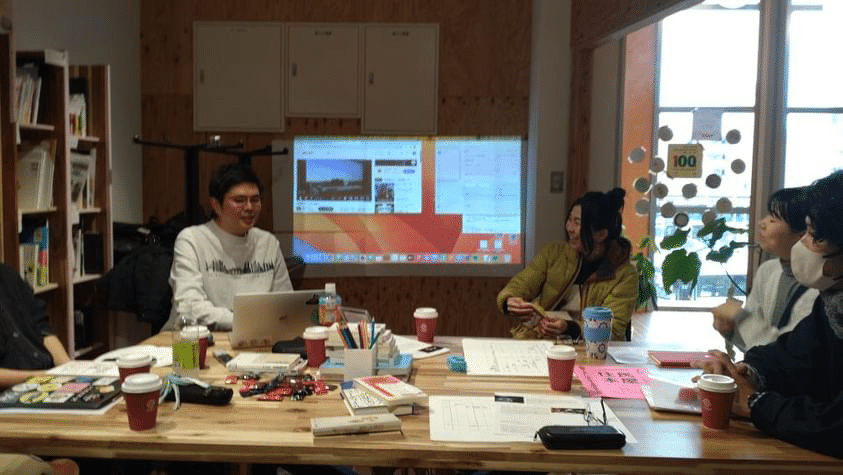

第一回の後に、追っかけで参加表明してくれたメンバーにはWEBで「補講」を実施しました。そのメンバーも合流し10名に増員です。

本日は、

①前回の復習

②16世紀:ジャン・ボダンによる「主権」の発明

③17世紀:イングランド内乱と、トマス・ホッブス「リヴァイアサン」

④17世紀:オランダ・スピノザによる自然法の深化、立憲主義の萌芽

⑤近代憲法とは何か。

を扱いました。

資料は、一番下にPDFはっつけておきます。

全体を通じての参考文献は、前回に引き続き宇野重規さんの『西洋政治思想史』です。スライドの流れや何に力点を置くかという観点はこの著作に拠っております。

また、今回の②③④のそれぞれの論についての解釈は、國分功一郎さんの『近代政治哲学ー自然・主権・行政』に拠っております。

参加者の皆さんの議論が活発になったのは、ホッブスのいう「自然状態」についてでした。

ホッブスのいう自然状態の人間は、条件の平等・希望の平等(あいつが持っているものは私も持てるはずだ)から、相手も同じことを思っているかもしれないので相互不信に陥り、「先に仕掛けて相手のものを奪ってしまえ」と戦争状態になるという説です。

これに対しては、確かにその通りだと思う人と、人間それが普通だと悲しいという人に別れました。

古い記録や論文を頼りに、皆さんが偉大な哲学者と議論している感じになってきています。開催した甲斐があるなと思いました。

その他にも、内乱や戦争続きの歴史を知って、今平和なことの有り難さを知ることが出来る、領土や国境が定められたことは本当に良いことかどうか等様々な意見を頂きました。

そして、スピノザが絶対権力への監督は必要ないのかという問いを投げかけていたという話から、その監督の方法としての「憲法」の話題になりました。

今回、資料は用意していなかったのですが、近代憲法は何のためにあるのかという概説をウェブ上の日本国憲法の条文集を参照しながら軽く行いました。

憲法、特に第三章・自由権の規定は国家が国民に対して冒してはならないルールブックであること、違憲「立法」審査権のことなどをお話ししました。

ここまで説明している歴史の話が憲法のそれぞれの条文に生きているというお話が皆さんと共有できてよかったです。

まだ現代に辿り着いていないので、もう少しだけこのシリーズを続行したいと思います。

次回は、4月28日(日)13−15時。

いよいよジャン・ジャック・ルソーの登場です。