深夜アニメがまだ無かった時代のアニメ

今でこそ深夜アニメというものがあるが、こういうのができたのは90年代半ばぐらいからのことであって、また完全に市民権を得たのは00年代半ばぐらいのことだろう。

じゃ、それまでのアニメはどういうものだったかというと、夕方や日曜放送の子供向けか、ゴールデンタイム放送のファミリー向けぐらいしかなかったんだ。

つまり、オトナ(オタク)が見るアニメなんて無かったのね。

いや、厳密にはオトナ向けアニメを作ろうとした流れもあるにはあったんだよ。

それをやろうとしたのが、かの手塚治虫先生だ。

彼が主宰する虫プロは、日本ヘラルドと提携して「成人向けアニメ」の映画を何本か作っている。

その企画のまず最初が、「千夜一夜物語」(1969年)である。

ポイントは、やはり濡れ場が多いこと。

といっても倫理規定があり、いまどきのエロアニメみたく露骨な表現はしていない。

何というか、抽象的な表現なんだよ。

たとえば、こんな感じ↓↓

なんかよく分かんないでしょ?

ちなみにこれ描いてるの、巨匠杉井ギサブロー先生ね。

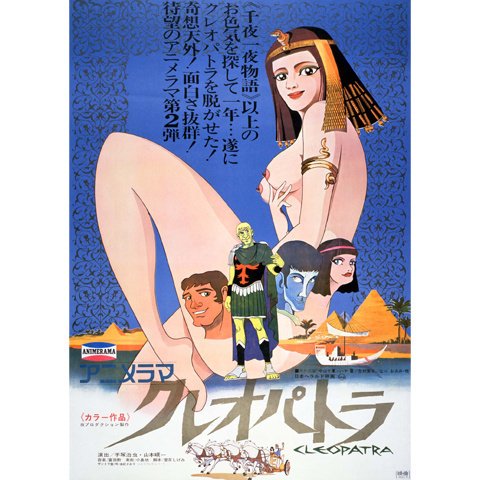

結果的にこれはヒットし、虫プロは味をしめたのか第2弾「クレオパトラ」(1970年)を作ったわけよ。

しかも、手塚先生自ら監督をするほどの熱の入れようで。

さすが手塚先生だけあって、「クレオパトラ」といえど導入はSF設定である。

とある調査の為に未来人がタイムマシンで古代エジプトに行くという設定になっていて、それも肉体ではなく意識だけを過去に飛ばす「STEINS;GATE」方式をここでとっている。

つまり、過去の人物に憑依するような形態ね。

とはいえ、せっかくのSF設定は最初だけ。

タイムワープ後は、案外普通の歴史モノになってたよ。

そして肝心のエロシーンだが、ここでも相変わらずの抽象表現だった。

もはや杉井ギサブローのエロ表現は、芸術の域である。

結果的にこの作品もヒットし、虫プロは第3弾に「哀しみのベラドンナ」(1973年)を制作するんだが、今度は杉井ギサブローの芸術性をメインに出したところ、これが興行として大コケ。

この作品を最後に、虫プロは倒産しちゃいました・・。

で、結果的にこれが「オトナ向けアニメに手を出しちゃいかんよな」という業界の認識を生み、「アニメは子供のモノ」という文化が一層強くなったのよ。

しかし、その均衡が十余年を経て、80年代の半ばに崩れた。

なぜなら、家庭用ビデオデッキが各家庭に普及し始めたからさ。

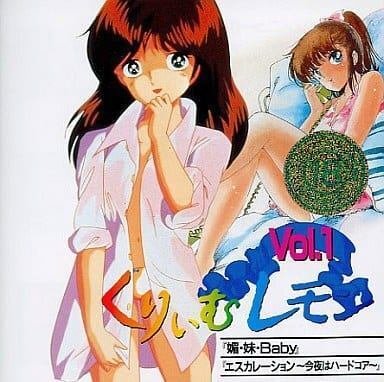

「よく考えたら、ビデオなら子供向けばかりじゃなく、オトナ向けのアニメも作れんじゃね?」という発想は当然のごとく出てくるわけで、そこから「くりいむレモン」という成人向けアニメのドル箱が生まれたわけだね。

一説によると「くりいむレモン」はシリーズ売上が250万本を超えたという話もあり、皆さんどんだけ「くりいむレモン」大好きなのよ・・。

でも80年代、OVA=エロアニメ、という単純な構図になったわけではないんだ。

確かにビデオなら視聴ターゲットをオトナに絞れるが、別にオトナってエロ以外に興味がない人種じゃないからね?

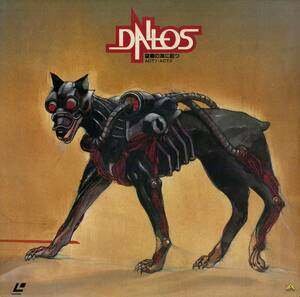

ちなみに、OVAとして日本で初めて発売されたものはエロではなく、ちゃんとしたSF「DALLOS」(1983年)である。

そう、一番最初は押井守作品なのよ。

これ、古い作品だから見たことない人多いと思うけど、多分今でもニコニコ動画に無料フル動画がアップされてると思うので、興味ある人は見てみて。

え~80年代アニメだろ~、とナメちゃいかん。

「DALLOS」は作画、脚本、ともに今でも十分に通用するレベル。

イメージ的には、「装甲騎兵ボトムズ」「太陽の牙ダグラム」など高橋良輔監督作品に近い系統かな?

やたら硬派な感じで、確かにオトナ向けの作りだ。

このへんは作ってる世代が全共闘世代ゆえ、どうしても作風が反権力志向にいっちゃうんだよね。

私は率直に

「こんなクオリティ高い作品、何でテレビでやらなかったんだろう?」

と不思議に感じた。

いや、厳密にいうとこの企画、最初はテレビ放送を想定してたらしい。

だけど、それがボツになった。

なぜボツになったのかは、少しだけ分かる気がするよ。

着用するのは敵キャラのみ

古代遺跡?超時空要塞?

押井さん、ホント犬好きだよな・・

当時のアニメは、どこも玩具メーカーがメインスポンサーで

「いかに玩具として商品化するか」

こそが最大のキモだったんだが、「DALLOS」は上の画を見ての通り、玩具にするにはちょっと弱いのよ。

パワードスーツは地味だし、DALLOS(←謎の遺跡)はキモいし、サイボーグ犬もキモいし、一応この作品もバンダイがスポンサーにせよ、彼らは「子供が喜ぶ要素がない・・」とガッカリしたはず。

つまり、商業的判断でOVAという「都落ち」になったんだろう。

とはいえ、変にスーパーロボットにいかず、リアルメカ描写を徹底した押井さんの姿勢は逆にオトナ(オタク)の琴線に触れることとなったのね。

結果、「DALLOS」のOVAは結構な売上を記録した。

しかし、なぜかこの作品、序章を終えた段階で凍結に・・。

やはり、バンダイにとってはうまみが無さすぎたか?

現実にいまだ続編は作られておらず、謎の遺跡DALLOSの正体が何なのか、今なお謎のままである・・。

押井さんもクソみたいな実写映画作ってる暇あるなら、早く「DALLOS」の続編を作ってくれよ!

ということはさておき、「DALLOS」の成功をキッカケにして、OVAは一気にブームとなった。

なんせ、時代はバブル絶頂の80年代。

とにかくおカネはあったので、あらゆる会社がこぞってOVAを作るようになった。

一番有名なところを挙げるなら、「銀河英雄伝説」「パトレイバー」「逮捕しちゃうぞ」「ロードス島戦記」「ダーティペア」といったところだろうか。

あと、「ガンダム」のスピンオフで「0080」や「0083」も有名。

とにかくバブルゆえ、とてもテレビじゃ企画が通らなかったであろうものも含めて、ホント色々な作品があったのよ。

やがてバブルが崩壊し、そのブームはやや沈静化していくにせよ、それでも深夜アニメが完全に定着する00年代半ばぐらいまで、OVAがアニオタにとって欠かせないものだったのは間違いないことだと思う。

「テレビじゃできないことも、OVAはできる」

そう、実験的企画や冒険的企画は大体OVA。

だからこそ、OVAはピンキリである。

めっちゃ凄いクオリティのものがある一方、クソみたいなのも結構多い。

ちなみに、私は去年ぐらいからOVA漁りがマイブームなんだわ。

なぜって、古いOVAは大体フル動画がネットにアップされてるので、投資0で色々な作品が見られるからね。

ただし、古いOVAにはクソ作品が多いのも十分理解してるので、私の場合、プロの意見を参考にするようにしてるのよ。

プロというのは現在活躍してる著名なアニメーターさんたちのことであり、対談企画等のメディアで彼らは具体的に「絶対見ておくべきOVA」について色々挙げてくれてるんだわ。

じゃ、それを私なりにまとめたものを、20選として表記しておくね。

<絶対見ておくべきOVA20選>

80年代半ばから00年代なかば(深夜テレビ定着)までのOVA対象

・DALLOS(1983年)押井守、鳥海永行

・BIRTH(1984年)金田伊功

・メガゾーン23(1985年)石黒昇、河森正治、板野一郎

・天使のたまご(1986年)押井守

・ロボットカーニバル(1987年)オムニバス(なかむらたかし他)

・妖獣都市(1987年)川尻善昭

・トップをねらえ!(1988年)庵野秀明、岡田斗司夫

・御先祖様万々歳(1989年)押井守、磯光雄、うつのみやさとる

・THE八犬伝(1990年)大平晋也、橋本晋治

・CYBERCITY OEDO808(1990年)川尻善昭

・骨董屋-夢枕獏とわいらいと劇場-(1991年)大平晋也、板野一郎

・ザコクピット(1993年)高橋良輔、今西隆志、川尻善昭

・マクロスプラス(1995年)河森正治、板野一郎

・青の6号(1998年)前田真宏

・A KITE(1998年)梅津泰臣

・FLCLフリクリ(2000年)鶴巻和哉、今石洋之

・ねこぢる草(2001年)湯浅政明

・ほしのこえ(2002年)新海誠

・アニマトリックス(2003年)オムニバス(森本晃司、渡辺信一郎他)

・戦闘妖精雪風(2003年)大倉雅彦、河森正治

あくまでも、これはプロの眼から見て「凄い!」と感じたOVAであり、これらの作品が必ずしもOVAの王道というわけでもない。

上記20作品は比較的マトモなものが多いけど、OVAの本質はもっとエグいもんだからね。

たとえば「戦え!!イクサー1」「冥王計画ゼオライマー」「吸血姫美夕」のようなカルトアニメは個人的に好きだけど、受けつけない人は一定数いるだろう。

平野さんは「マクロス」の中心メンバーである

あと、「装鬼兵MDガイスト」や「ジェノサイバー虚界の魔獣」というグロアニメがあるんだが、これらを作った大畑晃一氏について、Wikipediaでは次のように記述している。

(装鬼兵MDガイストの)監督を依頼されたグループタックの池田はやとは最後まで現場に現れず、結局同じく社外人で企画の中心である、原案の大畑晃一と演出の根岸弘が実質監督を務めた。

大畑にとって監督としての仕事は本作が初めてであり、

「自分はアニメブームの最盛期のお尻の方から仕事をスタートしたので、

色んなフラストレーションがありまして、『ガイスト』はそのフラストレーションによって作られた作品ですね(笑)」

と2019年のインタビューの中で振り返っている。

しかし、残念ながら無口キャラだったww

何というテキトーなノリ(笑)。

そういうこと。

バブル期って、社会全体が今でいうウェイ系だったのよ。

「これどう?」「超ウケる~!」みたいなサークル的ノリで作品が作られ、その結果、今じゃ考えられないようなトンデモ作品を輩出したんだ。

上記「装鬼兵MDガイスト」は、正規の監督不在からのスタートだったくせに、結果的には米国のビルボードチャートでTOP40入りを果たしたという。

調子に乗った大畑さんは、さらにノリを強めた「ジェノサイバー」を作ったところ、国内はともかくだが、この作品はカルト作としていまだ米国で絶大な支持を受けてるという。

皆さんも、あくまでグロ耐性ある人限定だけど、興味がある人は見てください。

クソアニメのくせに、なぜか作画が超一流なんだよなぁ・・。

で、スタッフ一覧見たら、神山健治や荒巻伸志の名前があったわ(笑)。