もっと知りたい人に!分かると楽しいオートファジーのメカニズム

こちらは、「もっと知りたい人向け」の記事になります。

「最低限これだけは知っておいてください」はこちら に書きましたので、併せてよろしくお願いいたします。

では、さっそくオートファジーのメカニズムのお話へ……

基本的なメンテナンスの働き

オートファジーの基本的な働きは、細胞内のゴミ捨て、断捨離です。

ゴミを探し出して回収してくれるって、細胞も随分器用ですよね?どんな仕組みになっているのでしょうか?

オートファジーは、実はゴミだけをピックアップしているわけではありません。中古も新品も一緒にして、まとめて回収しています。

例によって、一歩づつご説明していきましょう。

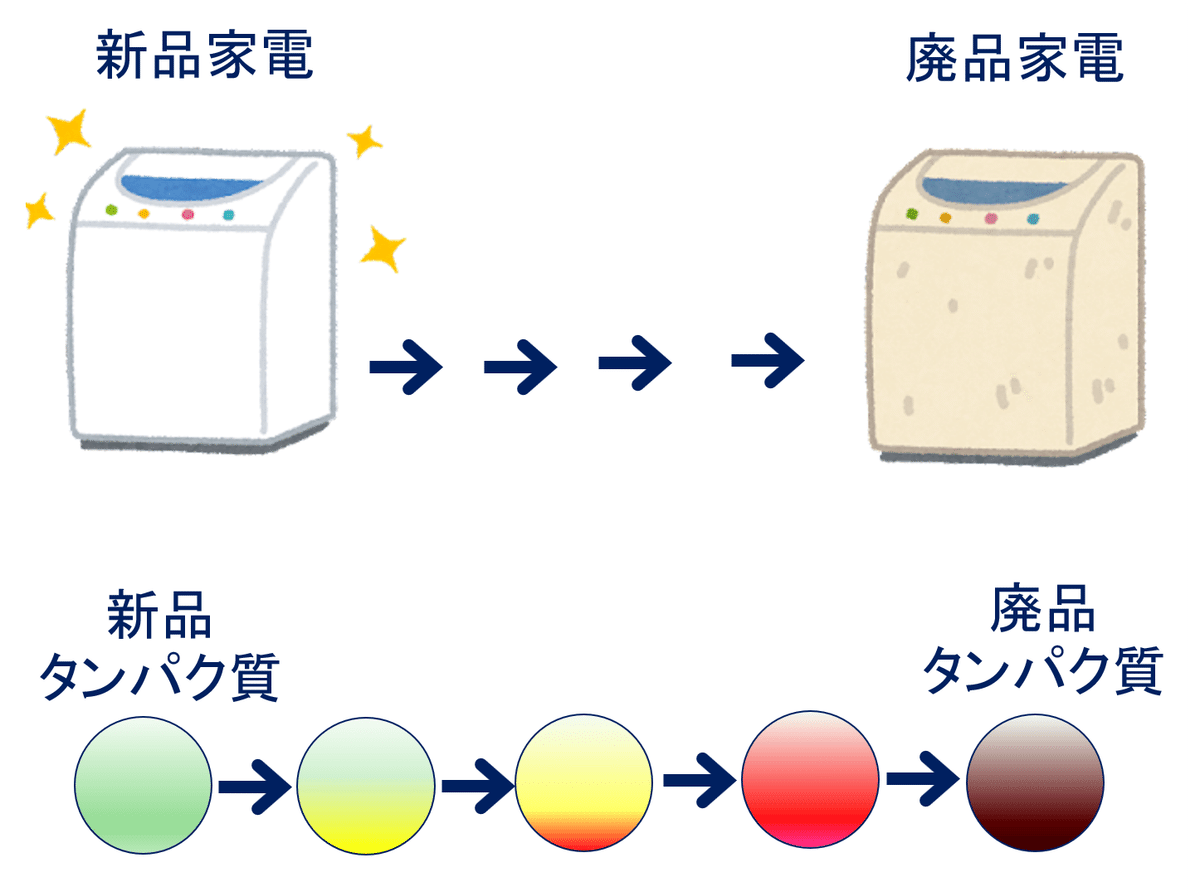

まず、家電で考えてみましょう。最初は新品ですが、最終的には壊れて動かなくなります。その間には、ちょっと動きが悪くなったもの、かなり悪くなったものと、いくつもの段階がありますね。

タンパク質も同じような感じです。新品から廃品まで、レベルがいろいろあります。

回収する側からしたら、ゴミはまとめてくれると助かりますね。細胞さんたちもそのあたりは心得ていて、キチンとまとめて……くれません!新品もゴミもその中間も、混ぜこぜになって、細胞中に散らばっています。

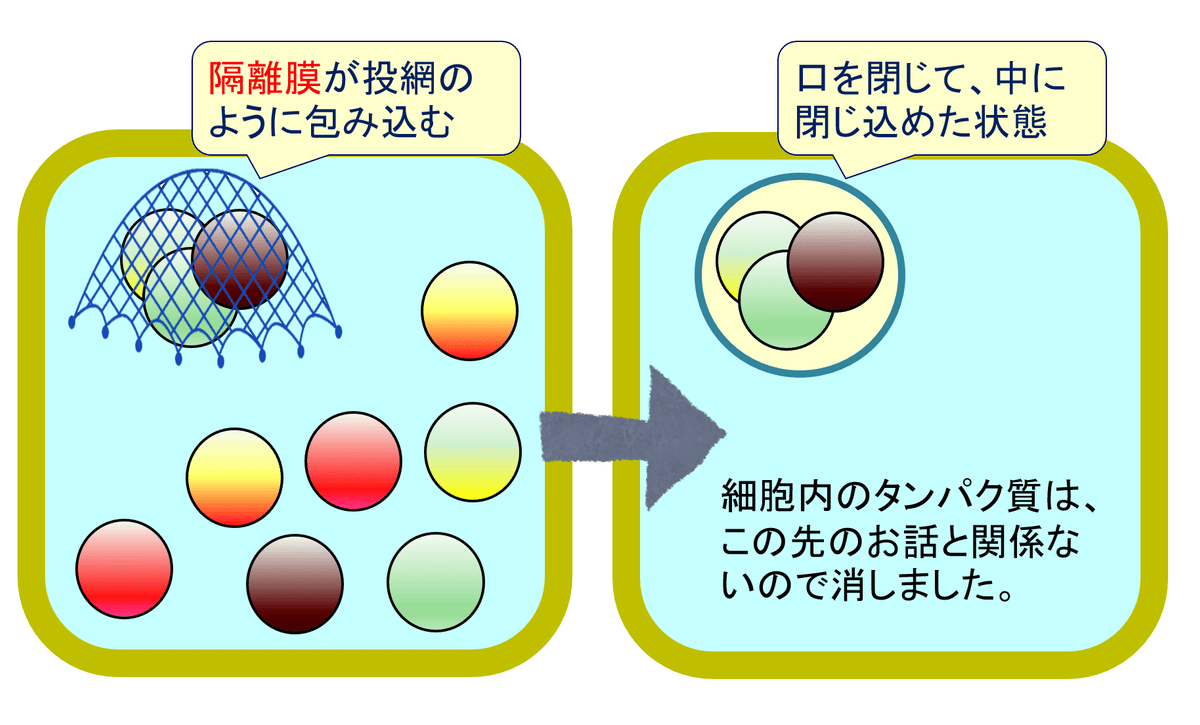

そこで、オートファジーの回収方法ですが、投網で魚をとるようなもの、と考えてください。

細胞の片隅にパッと網を投げ入れる。

網の中には、いろいろな品質レベルのタンパク質が、ごちゃ混ぜにかかってくる。

網にかかったものは、残らず分解する。

(新品タンパク質はリリースするとかの)選別はしない。

以上!

えっ!何かすごく適当な感じですけど?

そんなんでいいんですか?

いいんです!

ごちゃ混ぜでかまわないので、細胞内のタンパク質の一部を取り出す。そして、新品を常につぎ足す。温泉施設と似た仕掛けですが、これで細胞内をクリーンな状態にキープできます。

オートファジーの基本メカニズム

オートファジーのメカニズムを詳しく見ていきましょう。

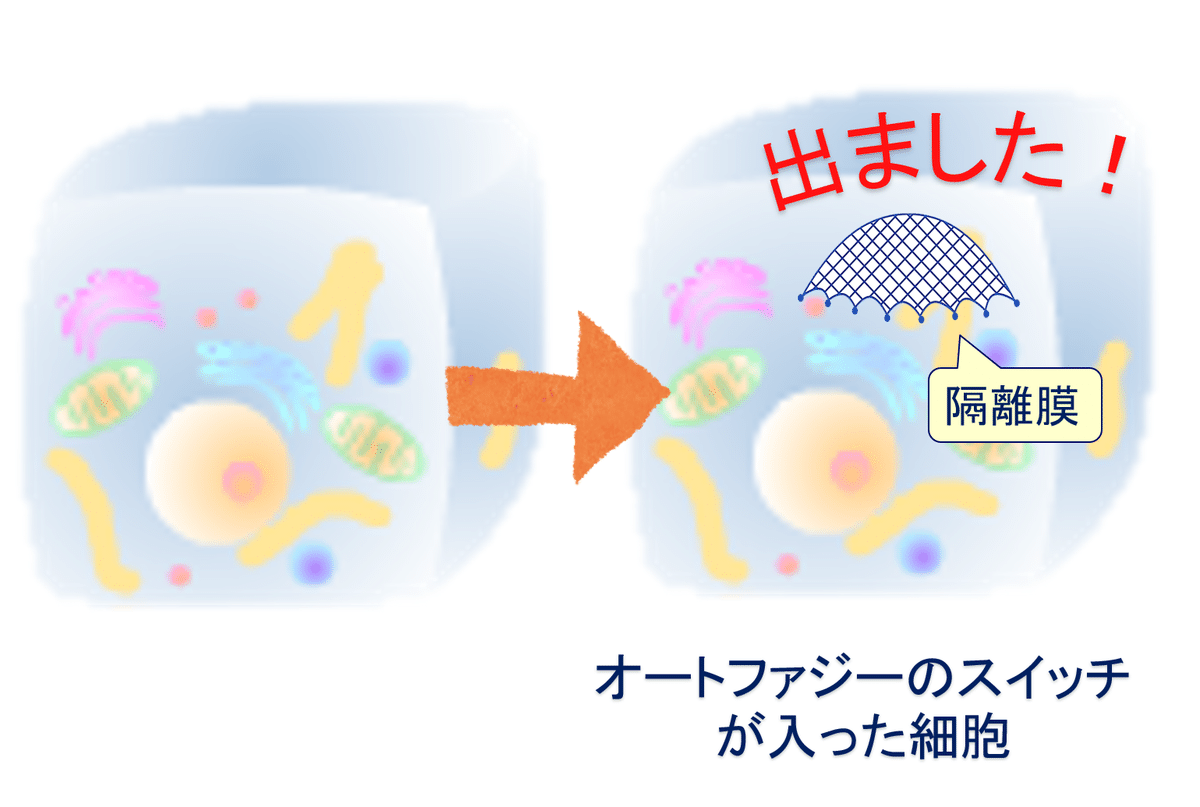

先ほどの「投網」ですが、いつでも細胞の中にただよっているわけではありません。「今からオートファジーを始めるぞ~」というタイミングで、いきなり現れます。ちなみに、名前は「隔離膜」です。

隔離膜は、細胞内のタンパク質などを包みこんでいき、最後は口を閉じて閉じ込めます。ゴミを袋に詰め込んで、キュっと口を結んだような状態になります。

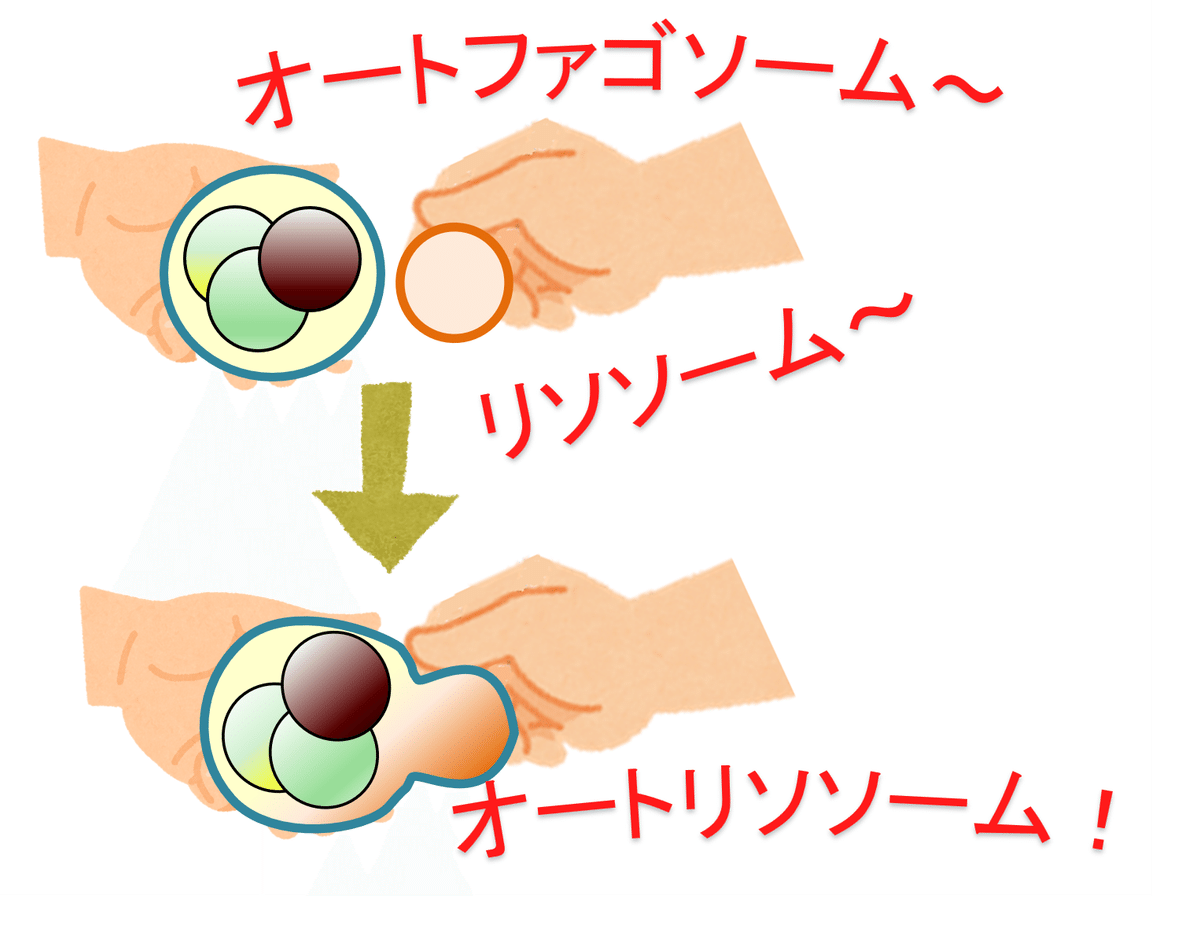

このゴミ袋は、細胞内のゴミを乗せた収集車のようなものです。細胞の中には、ゴミ処分場もあります。名前はリソソーム。

ゴミ収集車と処分場は、だんだん近づいていき、1つになります。

専門用語を書いておいた方がそれっぽいかもしれませんね。隔離膜(投網みたいなやつ)の口が閉じて、ゴミ袋状になったものが、オートファゴソーム。それとリソソーム(処分場)がくっついたものがオートリソソームです。

専門用語、ややこしいですね。

でも、大丈夫!

リズムに乗せれば覚えられます。

アポ~ ペン~

ウッ!

アポーペン!

オートファゴソーム~ リソソーム~

ウッ!

オートリソソーム!

さぁ、ご一緒に(笑)。

リソソーム(移動できるゴミ処分場)の中には、タンパク質、脂質、糖質を分解できる消化酵素がフルセットで含まれています。この処分場と一体になったゴミ袋の中は、すみずみまで消化酵素が行き渡り、タンパク質はアミノ酸に分解されます。

ここで出て来たアミノ酸は、新しいタンパク質を作る材料などに使われます。一部は細胞の中ですぐに利用されますし、残りは細胞から出ていき、他の場所で使われています。

「狙い撃ち」のメカニズム

オートファジーにはいくつかの種類があり、こちらの記事で出てきた「狙い打ち」は、選択型オートファジーとも呼ばれています。

オートファジーは分解システムなのですが、「地道に続けるメンテナンス的な分解」と「危険物をピンポイントで駆除する分解(選択型)」を使い分けているのです。

「選択型(猟師型)」のメカニズムをご説明しましょう。こちらも、隔離膜がいきなり出てきます。ただ目的は、ターゲット(ウイルスなど)に狙いを絞って、捉えること。漁師型との違いはここだけです。

その先は、先ほどと同じ流れになります。袋に閉じ込めて、アポーペン式に合体させて、分解して完了です!

病気の原因となる異常なかたまり(アミロイドβなど)も、同じように膜でつつんで分解しています。

「放っておくと危ないヤツ」が見つかると、選択型オートファジーが発動します。細胞内でお仕事をしている小器官も、壊れると危険物に変わる可能性があります。たとえば、ミトコンドリア。

ミトコンドリアは、細胞内の発電(エネルギー生産)担当ですが、活性酸素がたくさん作られやすい性質があります。そのため、ミトコンドリアが壊れてしまうと、活性酸素が大量に漏れ出す可能性があり、危険です。

こうした危険分子を取り除くためにも、細胞をメンテナンスして元気と若さを保つためにも、オートファジーが欠かせません。

オートファジーを元気づける方法は、こちらにまとめてありますので、ぜひご一読ください。