使いやすい手順書のタイプって?

よこはま発達サポートルームの児童発達管理責任者の小林です。

今回は、スティックのりの使い方の手順書をご紹介します。

一年くらい前に、あるお子さんに、スティックのりを使う課題を用意してみました。

課題に取り組む様子を観察すると…

課題を見て、スティックのりをすぐに手にとり、キャップを開けることができました。

片手にスティックのり、もう片方の手にキャップを持ったままで止まってしまい、その後どうしたらよいのか分からない様子が見られました。

このお子さんは、『写真を見て、求められていることを理解できる』という力があります。そこで早速、写真の手順書を2種類、用意してみました。手順書を使ったことは今までになかったので、手順書の見方を知る良い機会になるとも思いました。

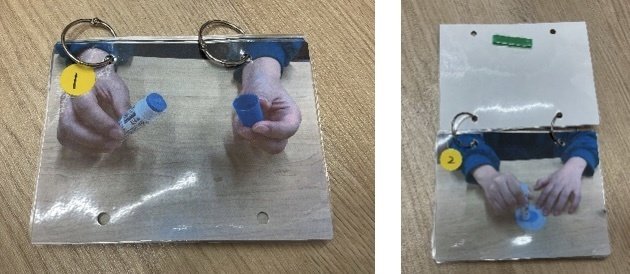

まずは、めくり式の手順書から

~めくり式手順書の利点~

1枚1枚の写真が大きくて見やすい

1ページにつき1枚の写真しか載っていないため、『今、取り組んでいる工程』が分かりやすい

しかし、お子さんは課題にとりかかる前に、手順書をパラパラとめくり始めます。他のページにはどんな写真が載っているのか、あるいは、作業がどんな形で進んでいくのかが気になってしまい、課題どころではなくなってしまっている様子でした。

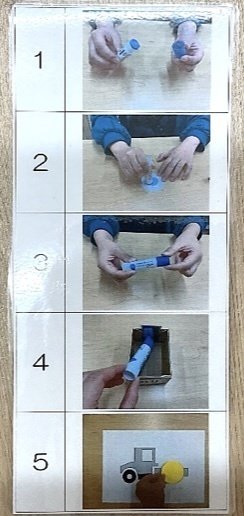

今度は一覧式手順書を

~一覧式手順書の利点~

工程の数、流れが分かりやすく、見通しを持ちやすい

めくり式手順書と異なり、『めくる』という手間をかけずに作業を進めることができる

一覧式手順書は、全工程を一度にチェックできます。ただ、たくさんの写真が提示されているために『今、どこまで進めて、次の工程はどの写真なのか』が分かりづらくなりがちです。

特に、のり貼りの手順書は似たような写真が多く、混乱してしまう可能性も予想されました。

必要な調整を

そこで、赤い枠で注目ポイントを囲めるような設定にしてみました。

お子さんは手順書を見ると「1番…」と言いながら、生き生きと取り組み始めました。また、スタッフが赤枠を下にずらしていく様子を見ると、すぐにやり方を覚え、最後の方は自発的に赤枠を動かすようになりました。最後までひとりで課題を進めることができ、お子さんはとても満足そうでした。

手順書を使いながら、のり貼りの課題を繰り返していくうちに、スティックのりの使い方を自然と覚えることができました。現在は手順書がなくても、自信を持って取り組めるようになっています。

まとめ

手順書があることで取り組み方が分かり、結果的に『手伝ってもらわなくても、ひとりでできた!』と嬉しそうな様子を見せるお子さんがたくさんいらっしゃいます。

『使いやすい手順書』のタイプは、ひとりひとり異なります。お子さんにとって分かりやすいもの、便利なもの、使うことで満足感を味わえるもの、を提供していく必要があります。

『わかった!』『できた!』という経験を積み重ねながら、お子さんたちに満足感・自己肯定感をたくさん味わっていただきたいと思っています。