ロック史だけじゃない、全体の音楽史ってどんなもの?

音楽ジャンルを辿るのは面白い。ルーツをたどるのは物語を読むような気がするし、聴き手としての自分史にもつながるから。ということで、「ロックの歴史」を調べるのが好きな方におススメのサイトがこちら。

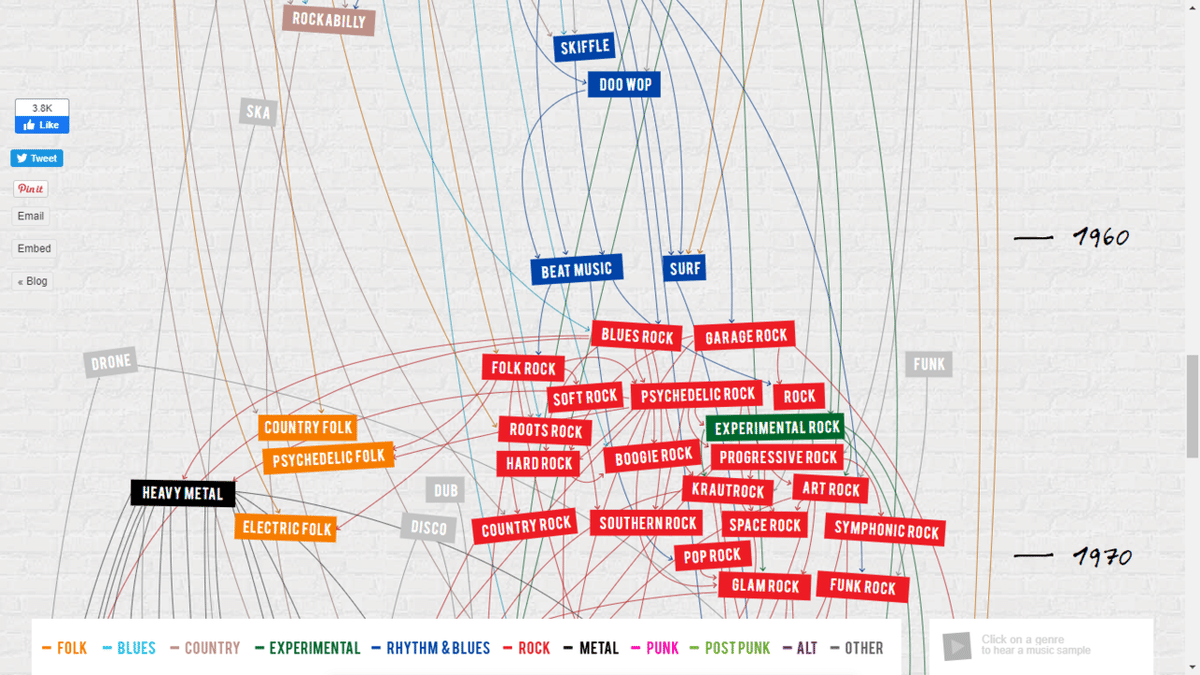

これは凄い。ロックの歴史が時系列でずらっと並んでいます。約100年分。細かすぎず、とはいえ重要なものはだいたい網羅。ハードロック、メタルの分類も細かい。大きくロックの主流で言えば「ブルース、ジャズなどの黒人音楽」⇒「(エルヴィスが発明した)ロックンロール」⇒「ビートルズらが再解釈したロック(ブルティッシュインベンション)」⇒「ハードロック」⇒「プログレ」⇒「パンク」⇒「ニューウェーブ」⇒「メタル」⇒「グランジ」⇒(時代はヒップホップへ)みたいな流れがあるわけで、そのあたりを時系列に、ワンクリックで音源まで聞ける優れたインフォグラフ。中身もよくできているので、1950年から10年区切りで見てみます。今日の本題はロックの歴史だけではないので駆け足で。

1950年代

1950年代、ロックンロールが生まれていますね。ちなみにエルヴィスのデビューは1954年の「That's All Right - Blue Moon Of Kentucky」今聴くとロックンロールというよりちょっとブルース風味のカントリー、といったところです。とはいえこの後どんどんロックンロールが確立していき、スキッフルも生まれる。ジョンレノンはもともとクオリーメンというスキッフルバンドを組んでいて、それがのちのビートルズになります。レットイットビーに収録されたマギーメイはクオリーメン時代から演奏していた古いスキッフルの曲ですね。「初心に還る」ゲットバックセッションにふさわしい曲。

1960年代

続いて麗しの60年代、ロックの黄金期。一気にジャンルが花開きます。ビートルズに代表される英国ロックバンドが世界的に流行した時期でもありますね。プログレも英国だし、ハードロックやメタルも英国が強かった。それぞれアメリカからも出てきましたが。アメリカはもっとカラッとしていた。サザンロックとかカントリーロックとかウェストコーストとか。ウッドストックの爆発的なインパクトもあってベトナム戦争の反戦運動とロックがアメリカでは結びつき、社会的なうねりを持った時期でもあります。ただ、69年のオルタモントの悲劇(ストーンズのコンサートで観客が死亡)でフリーライブの幻想が崩れ、70年にはビートルズの解散、ジミヘンとジャニスジョプリンの死、LSDの規制(違法化)、など次々と事件が起こり、ロックは失速していく。幻滅されていく。

1970年代

そして70年代、パンクの時代。ジョンライドンが「ロックは死んだ」と言った。実際、この表から見ても70年代の半ばはあまり新しいものが出てきていませんね。DOOM METALがこの時代に生まれた、と、なるほど言われてみれば。暗鬱ですね。さりげなくヒップホップがパンクのちょっと前に生まれているのも注目。ロックがどんどん巨大化し、商業化していく、キッズが気軽にガレージで始められるものではなくなっていく(レッドツェッペリンとかイエスとか「すごいけど、自分も同じようにやれるとは思えない」)。反動としてDIYの精神で生まれたのがパンクでありヒップホップなんでしょう。ヒップホップの方がマイクさえあればいいからよりDIY的、ただ、このころはミックスの機材とか、トラックメイクのハードルが高かったと思われる。でも、パンクが今までのロックを一度壊した後でまたいろいろなものが出てきます。ニューウェーブとかポストロックとか。これ、今ではジャンル名というかある特定の音楽をイメージさせる言葉になっていますが、そもそもは「新しい波」とか「次のロック」みたいな単語なんで、ジャンル名ではなくてムーブメント名なんですよね。こういうのがジャンル名多いです。いずれにせよ、「新しい動き」がここから出てくる。どちらかといえば商業化したロックに反発するものなのでアンダーグラウンドな、非商業的なものが多いですね。

1980年代

で、80年代。ハードロックの時代が来ます。ハードロックと言ってもめちゃくちゃコアなロックじゃなくて、メインストリームに乗る、ヘアメタルとかLAメタルとか、MTV全盛期、アリーナロック。もう一度、60年代の華やかなロックが(結果として)戻ってきます。ここは二極化した時代ですね。ハードロックやメタルバンドは商業的成功を目指したし、パンクは非商業的だった。メタルVSパンクなんて構図ができたのも70年代後半~80年代。音楽的にはやがて近しくなっていく(音像としてはディストーションギターとドラムと叫び、みたいな、構成が似ているので共通項は多い)わけですが、80年代のハードロック、メタルというのは主流(メインストリーム)だった。その流れを汲んでスラッシュメタルとかスピードメタルまで商業化の波に乗り、まさかのメタリカがアメリカ最大規模のビッグバンドに成りあがっていくわけです。メタリカは90年代、ブラックアルバム以降は「70年代、60年代ロック」を回帰も進めていき、「メタル」というより「(広義の)ロックバンド」に近づいていきますが。

1990年代以降

で、90年代以降。90年代初めにロック音楽はそれまでのきらびやかな音や攻撃性の高い疾走感を捨ててグランジ・オルタナのどんよりした世界に入っていきます。どんよりした、というか、ギター的には刻みではなくかき鳴らす、フォークロックを轟音化したというか、ある意味先祖返り。気分的に冷戦が終わった(1991年にソ連崩壊)のも大きかったのでしょうか。ふと立ち止まって考える時期だったのかもしれません。とにかく80年代の終わりと共にロックは内省化していく。面白いのはメタルの真っ黒の中にオルタナティブカントリーが位置付けられていることですね。これは確かにそうで、今年の衝撃盤で選んだEmma Ruth Rundle & The Thouとか。オルタナティブカントリーとヘヴィロックの組み合わせはドゥームの直系というか地続き。他にもブラックメタルとかシューゲイザーって、要はコードかき鳴らしですよね。80年代がギターの「刻み」、リフ主体だったとすれば、揺り戻しとして「かき鳴らし(トレモロを含む)」が出てきた。だからディストーションギターでフォークをやっていたニールヤングなんかがグランジの父と言われてパールジャムとセッションしたりする。日本にも遠藤賢司というグランジの祖みたいな人がいましたね。

で、注目すべきは1990年中盤以降、ほとんど新しいジャンルが出ていません。NU GAZEと言われてもなんじゃそりゃというか。メインストリームにはなっていません。ロック、つまり「ギターとボーカルが主体の音楽」からヒップホップという「リズムとボーカルが主体の音楽」にメインストリームが変わった。それが2000年代です。そういう流れが視覚化されていて面白い。

ロック史以外の音楽史

さて、今までロック史を観てきましたが、世の中にはロック以外の音楽がたくさんあります。注目すべきはさっきのグラフの一番上。

ここにいくつかロックのルーツ(元になった)音楽が書いてありますね。移民国家たるアメリカのケルト系、アンデス山脈の伝統音楽(フォルクローレ)、メキシコの伝統音楽、西部劇的な音楽、そして連れてこられた黒人たちが軍楽隊が廃棄した音楽で始めたとも言われるブルース、スラックギターなど独自の奏法を持っていたハワイアン、、、。そう、ロックのルーツにはいくつかの伝統音楽、今でいうところのいわゆる「ワールドミュージック」があります。ワールドミュージックという言葉は曖昧ですが、私はこの記事では「各文化に根差した特異性のある伝統音楽」の意味で使います。で、他の音楽もそれぞれ現代まで続いていて、発展してきているんですよね。それが再度ロックとか、西洋音楽とぶつかって新しい音楽が生まれてきたりするわけです。

じゃあ、そういう音楽ってどれぐらいあって、それぞれどんな影響を与え合っているんだろう? そんな問いに向き合った研究がありました。「世界137ヶ国8200の音楽をビッグデータ解析して類似性を抽出」したという研究。英語の論文ですが、論文はGoogle翻訳の精度がとても高いのでほぼ違和感なく日本語にしてくれます。

「ワールドミュージックの外れ値に関する計算研究」

データサイエンスの記録としても面白い。ここで書かれている大意を書いていきます。

まず、この研究は何を調べたかというと「世界中の音楽の特異性(と類似性)」です。どの国の音楽はどの国と似ているのか、あるいはどの国とも似ていない音楽はどれか。結論として分かりやすいのが下記の表。

似ているところは分岐している。どことも似ていない(一番特異性が高い)のは南スーダンだそう(右側の赤字のところ)。あとはボツワナとかガーナ、意外とオーストリアとスイスも特異性が高い。日本はベトナムと近いそう。あと、この表からは分からないが類似性が高い国が一番多いのは中国で12国と近いらしい、おそらく影響を与えているのかと。左端、時計で言えば9時ちょっと上ぐらいのところに中国(China)があります。北欧三国(フィンランド、ノルウェイ、スウェーデン)はけっこう距離が離れているのも面白いですね。地理が近いから音楽が似ているわけではない、ということ。

この論文で気になる点がいくつかあるでしょうから、まとめておきます。

1.どんな曲を選んだのか?

スミソニアンフォークウェイズレコーディングスと大英図書館サウンドアーカイブのワールド&トラディショナルミュージックコレクションの2つの大きなアーカイブから抽出している。20世紀の初めから世界各地で収集された伝統音楽(いわゆる商業化されたポップスではない、フィールドレコーディングされたようなもの)。もうちょっと細かく言うと下記。

私たちは、音楽や詩を含む40000を超えるオーディオ録音で構成されるスミソニアンフォークウェイズレコーディングコレクションのサブセットを使用しています。北米からの代表が多い(米国からは21000以上、カナダからは約1400)。また、ユーラシアからの約7700の録音(イギリスから1700、ロシアから800、フランスから800)、南アメリカからの4200の録音(メキシコ600、トリニダードトバゴ400、ペルー400)、アジアからの2300(インド400、インドネシア)も含まれています。 400、フィリピン200、中国200)、アフリカ(南アフリカ200、ガーナ200、ケニア100)から1900、オセアニアから400。録音日は1938年から2014年までです。また、デジタルミュージックラボプロジェクトの目的でキュレーションされた大英図書館サウンドアーカイブのワールド&トラディショナルミュージックコレクションのサブセットも使用しています。このサブセットは、英国からの大規模な表現(17000)を含む29000を超えるオーディオ録音で構成されています。また、アフリカ(主にウガンダ3000)からの約7300の録音、アジア(主にネパール800とパキスタン700)からの2300の録音、およびオセアニア、北アメリカ、南アメリカからの1000未満の録音も含まれています。録音日は1898年から2014年までです。

で、国の偏りがある(北米が多すぎる)ので、各国最小10、最大100といった制限をかけてスクリーニングしたのが最終8200曲だそうです。

2.何を比較しているのか?

リズムと音色、メロディとハーモニーの2つを分析しているそう。曲の一部分を切り出して比較しているので「曲の長さ」は比較対象外。「曲の長さ」というのは音楽体験を左右する要素の一つだと思いますがそれは除外されています。どうやって分析、比較しているかは専門的なので割愛。「リズムと音色の特徴については、Librosaを使用して最大8000Hzの40のMelバンドでメルスペクトログラムを計算します。リズミカルなコンテンツを説明するために、各Melバンドの開始強度エンベロープを抽出し…」みたいな世界なので興味のある方は原文をどうぞ。

3.「特異性が高い(外れ値)」ってどういうこと?

他の国と比べて「リズムと音色」「メロディとハーモニー」の2つが特徴的である、ということですが、具体的には後述するもののよう。少ない国は10のサンプルですし、ある特殊な音楽パターンばかり録音されていると外れ値が高く出る可能性がある、とのこと。たとえば特性が高い(外れ値)となったオーストリアとスイスは下記のように言及されています。

同様の観察は、主にアコーディオン伴奏付きのダンス曲をフィーチャーしたオーストリアとスイスからの録音にも当てはまります。これは、データセット全体でユニークな音楽スタイルではないかもしれませんが、オーストリアとスイスの録音でこのスタイルを一貫して使用していることが、他の国との違いを最も際立たせていると考えています。

これ、実際外れ値とされた国の音源を聴いてみると面白いですね。各国の音楽を聴くことができるオンラインデモはこちら。世界地図をクリックすると30秒づつの音源を聴けます。ものすごい量、、、!

少し長いですが、その他の外れ値の国について、論文内の説明も引用しておきます。各音楽へリンクあり(音楽へのリンクは私が探したものなので執筆者の意図したものではないかもしれませんが)。

(特異性が高いとされた)いくつの国の音楽を聞いて、音色特性を要約します。

ボツワナからの独自性の高い録音は、マウスボウのソロパフォーマンスと、手拍子やその他のパーカッションを伴うグループ歌唱をフィーチャーしたダンスソングが含まれます。

コートジボワールは、リベリア東部で生まれたクルー民族グループの音楽をフィーチャーしており、木管楽器とギター楽器を伴って歌うポリフォニック音楽で構成されています。

チャドのアウトライアーレコーディングは、主に打楽器や管楽器に重点を置いたダンスミュージックと、ソロやグループのパフォーマンスでの歌声の例を特徴としています。

フランス領ギアナは、ソロフルート演奏と打楽器伴奏付きの歌を特徴としています。

ガンビアからの特異性の高い録音には、ドラムのパーカッシブな伴奏を伴うグループの歌の例が含まれています。ジングルと木製のブロック、ゴングとフルートのソロ演奏。

ベナンからの異常な録音には、ヨルバ語族のドラムのソロ演奏や、ゴングの伴奏でグループで歌う例を含むフォン文化の音楽が含まれています。

リズミカルな外れ値には、アフリカのポリリズムの例と、2値と3値の細分化の間で頻繁に遷移する例が含まれます。リズミカルな外れ値で最も顕著な楽器は、ピッチのあるパーカッションとピッチのないパーカッションです。ほとんどのリズミカルな外れ値は「完全な」リズムを持つ傾向があります。つまり、各小節の持続時間内に多くのリズムがスタートするタイミングがあります。

音色特性に関する外れ値には、インドネシアのボツワナからの録音やフィリピンからのガムランの録音など、木琴とゴングのソロ演奏が含まれます。音色の外れ値を引き起こすことが多い楽器の別のカテゴリは、リードパイプやフルートなどの管楽器です。メロディー特性に関する外れ値には、アコーディオン(ウルグアイからの録音など)またはカリンバ(ジンバブエからの録音など)で演奏されるポリフォニックメロディーが含まれます。ハーモニーに関しては、異常音階は微音階を示し、パキスタンのソロシタールやスルナイの演奏、ベナンとインドネシアのシロフォンとゴングの演奏など、明確なチューニングを備えた楽器を備えています。

南スーダンからの録音は、主にソロやグループのパフォーマンスでの歌声の例を特徴としています。歌声だけを使用することで、南スーダンの特徴表現が他の国とは大きく異なると私たちは信じています。

同様の観察は、主にアコーディオン伴奏付きのダンス曲をフィーチャーしたオーストリアとスイスからの録音にも当てはまります。これは、データセット全体でユニークな音楽スタイルではないかもしれませんが、オーストリアとスイスの録音でこのスタイルを一貫して使用していることが、他の国との違いを最も際立たせていると考えています。

ボツワナとガーナは、階層的クラスタリングアプローチで外れ値の国としても検出されており、さまざまな音楽スタイルの使用を示しています。ボツワナは、グローバルデータセットと比較して最も外れ値の記録がある国としても検出されました。

いやぁ、凄い研究ですね。なお、「国別」にしたのは、「国」が過去にまでさかのぼって一番分類しやすい(データとしても形式が整っている)から、とのこと。同じ国の中でもいくつも音楽があったり(たとえば「インド音楽」と言っても多様で、南インドと北インドで大きく違います)、あるいは多国にまたがる音楽文化も相当数存在するわけですが、それらを踏まえた上で今回は「国」を基準に分類したそうです。

さて、最初のロックの歴史に話を戻すと、ロックの歴史に出てきたワールドミュージック、ルーツミュージックは非常に限られたものですね。当然、まったく違うルーツを持った音楽とロックが出会うことがあるわけで、私はそういう音楽を好んで聴いたり、紹介したりしています。こちらの記事とか。

今回は「伝統音楽」の各国間の類似性を分析した研究を紹介しましたが、情報通信技術の進歩で人類はワンクリックで世界中の音楽に触れられるようになり、世界中でクロスオーバー、ミクスチャー、クロスボーダーな音楽が生まれています。Bloodywood(インド)とか、欧米のロック音楽とはまったく違う流れですね※。

そうした「リアルタイムで融合・発生し続けている新しい音楽」をひっくるめた「音楽史」というのはとても把握しきれるものではありませんが、既存のロック史の外側から来る「違うルーツを持つ新しい音楽」はこれからもどんどん生まれてくるでしょう。そんな音楽のルーツを掘り下げる入り口になれば幸いです。

それでは良いミュージックライフを。

■注釈

こうした音楽を「フォーク(伝統音楽)メタル」と呼ぶ動きもありますが、一つのジャンルにまとめるには多様すぎるし、広すぎる。インドの伝統音楽に影響を受けたバンドと、フィンランドの伝統音楽に影響を受けたバンドを同じジャンルに括ると「同じジャンルだから聞いてみよう」と思ってもまったく音像が違うわけです。Folk Metalはジャンルではなくムーブメントなのだと思います(「ニューウェーブ」とか「ポストロック」みたいな、ムーブメント名がジャンルになった例もありますが、これらはそもそも類似の音像を持ったバンド群の呼称だったのでジャンル名になった)。最初のロック史のインフォグラフにも出てきていませんね。wikiだとジャンルとして扱われていますが(例)。この図はよく考えられているなと感心します。もっというと「N.W.O.B.H.M」も書かれていない。これも特定の音像を連想できるジャンルではなくて、「ブリティッシュインベンション」と同様のムーブメントですからね。シーンの動き。なので、そこに分類されるバンドはそれぞれ「スピードメタル」とか「パワーメタル」とかになる。メタル音楽の歴史を整理したものだとサム・ダン史の「Metal Evolution Family Tree」が有名ですが、こちらはムーブメント主体に整理されていますね。今日冒頭で紹介した100年ロック史は(ある程度めぼしい)ジャンルで整理した分け方。この二つを(メタルに関係する部分は)見比べても面白いです。