陸続と上梓されるコンピテンシー、メリトクラシー批判の書

ここ数年で、次のようなタイトルの新書が、教育学、教育社会学の専門家によって執筆されています。

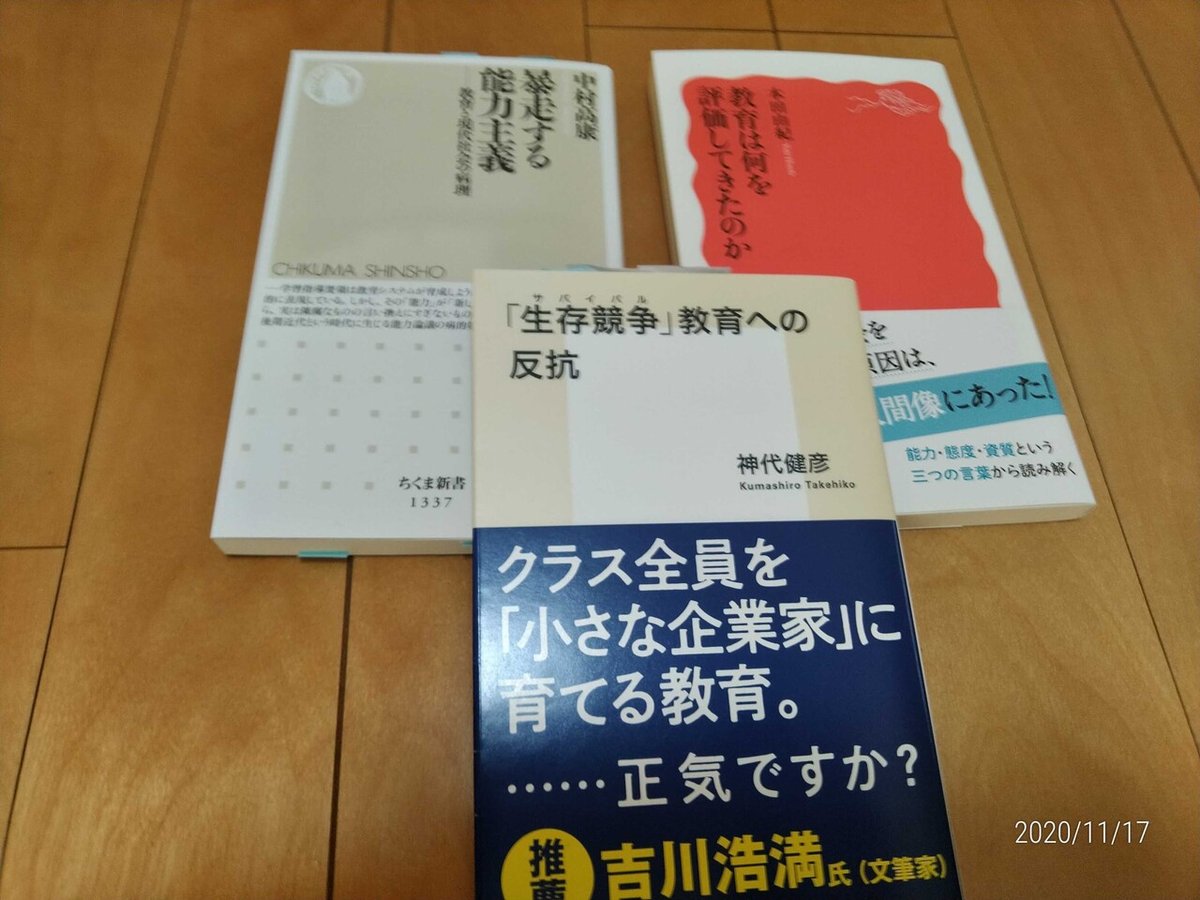

「暴走する能力主義」

東京大学大学院教育学研究科教授 中村隆康(ちくま新書)

「教育は何を評価してきたのか」

東京大学大学院教育学研究科教授 本田由紀(岩波新書)

「『生存競争』教育への反抗」

京都教育大学教育学部准教授 神代健彦(集英社新書)

これらの文献に共通しているのは、いわゆる「○○力」というような「新しい能力」を子どもたち、生徒たちが身に付けられるように教育改革を推し進めなければならないという議論に疑問を呈しているところです。

教育を学問的に研究している専門研究者が、教育の外野や実務家上がりの評論家が主導する「教育改革」に対して、反論の「のろし」を上げて来ているのです。

これらの議論に通底している論点は、次の2つだと解釈しています。

○「能力」というものの具体的中身は、近代、特に後期近代という現

代においては、その抽象性、曖昧性から常に「問い直される」続け

る宿命にあるということ、

○「新しい○○○力」という議論、そして汎用性の高い人間性の陶冶

を求める能力論というのは、大正時代から繰り返されている議論だ

ということ

ここから導かれるのは、目下の「○○力」のための教育(機関、行政)改革の議論が、実は新規の議論ではなく、既往の議論を蒸し返しているだけであり、かつ、その自覚なく話しが進んでおり、そもそも本質的にゴールのない「議論のための議論」になっているということです。

これらの新書では、こういった目下の「教育改革論議」の本質を丁寧に解明してくれています。

ごく最近出版された教育史の書籍でも次のように書かれています。

「一般に喧伝される現在の『家族の危機』『学校の危機』『教育の危機』が人々の生活実感を反映したものであるというよりは、マスコミ等のメディアによって構築されたイメージに過ぎない」(「問いからはじめる教育史」有斐閣2020、p38)

幸い保育実践についての「改革」論議は、このような方向に向かってはいないように感じられます。

とはいえ、目下取り組んでいる「子どもの発達過程を可視化する」という発想も、こういった「新しい能力」論の落ち込んでいる「わな」に陥らないようにしなければならないと肝に銘じています。