コロナ渦不染日記 #29

七月四日(土)

○午前中は日記を編集し、午後は都内で飲み。寿司や魚をつつきながら好き放題話しまくって、気づいたら一人八千円近く飲んでいたのであるが、これが楽しいのだから後悔などあろうはずがない。

○話の流れで、山田芳裕『度胸星』の話が出たので、物理書籍を持っているのに、つい電子書籍版を全巻買ってしまう。

近未来の地球から火星へ到達した探査船が消息を絶ち、救出チームが編成されることになった。日本からもチームメンバー候補が選ばれることになり、NASDA(現:JAXA)に集まった四千人の候補者のなかから、主人公「三河度胸」や彼の親友にしてライバル「筑前」、生物の感情を読み取れてしまう「茶々」らが選考を突破していく。一方で、火星探査チームの生き残りは、三次元の影を持つ謎の立方体の正体を探っていた……。

というあらすじの、実にしっかりしたSFマンガである。さまざまな事情があって、未完に終わってしまったが、描かれている内容だけでもエキサイティングでエモーショナルであるし、山田芳裕氏の作品に通底するテーマが、はっきりと打ち出された作品でもある。

○傑作茶の湯伝奇ロマン『へうげもの』や近未来老人SFの金字塔『しわあせ』の作者・山田芳裕氏は、一貫して「理解されなさ」を語ってきたマンガ家であった。

千利休の弟子にして小堀遠州の師匠でありながら、長らく知られずにいた戦国武将にして茶人・古田織部を材にとった『へうげもの』は言うにおよばず、大気も人のこころもクリーンな二十一世紀に中指をおっ立てる、八十年代の申し子にして偏屈じじいの冒険を描いた『しわあせ』も、その根幹に「理解されなさ」が横たわっている。初期短編「泣く男」にしても、泣く男じしんも自分がなぜ泣くのか理解できていない(理解できているのは読者のみ)という、「ディスコミュニケーションの世界」であった。

しかし、山田芳裕氏の偉いところは、ディスコミュニケーションを単なる悲劇としてのみ描かないことである。むしろ、ある人物が、他者に理解されないがゆえに、その人物の思いどおりことが運んでしまうといったことも描くし、理解されたとしてもそれが思いどおりではない反応を引き起こしてしまい、あれほど理解されたかったのに理解されたことを後悔するなどといったことも描く。つまり、山田芳裕作品にとって、ディスコミュニケーションとは世界の真実であり、物語の前提であり、面白うてやがて哀しきユーモアとペーソスの根源であり、「人間性」の証明であり——欠くべからざるものなのである。

○と、ここまで持ってきた話を『度胸星』に戻すと、これもやはりディスコミュニケーションの物語なのである。というより、これまでになく「ディスコミュニケーション」を前面に出した物語であったのである。

火星探査船を壊滅させた「謎の立方体」は、その存在からして「理解できないもの」である。そして、そんな存在が待っているとも知らず、それぞれの勝手な思惑で火星を目指そうとする主人公たちは、互いを理解していない。自分の「度胸」という名が嫌いなので、度胸より根性を頼りに生きてきた結果、「度胸のあるやつ」と見なされる主人公は、当然誰からも真に理解されてはいない。口八丁手八丁で、土壇場では「度胸」よりよっぽど度胸がある「筑前」は、他者を動かす口技のために、かえってその真意を誰にも理解されない。そして、二人の間に立つヒロイン「茶々」は、「生きものの感情がわかる」超能力の持ち主ではあるものの、それゆえに人が「本当はなにを考えているか」がわからないし、他者に自己を理解されまいとしているために、やはり他者から理解されない。……こんな三人が、人類より高次元の存在であるらしい、謎の立方体に挑む——というストーリーが、その場面に至るまえに打ち切りになってしまったのは、この物語が「ディスコミュニケーションの物語」として、理解されなかったということでもあるのかもしれない。

しかし、それはそれで、惜しいとしかいいようがないのもまた事実である。完結していれば、日本SF史に、そして日本コミック史に燦然と輝く大傑作になっていただろう。第三話「名前だけの度胸」で、火星探査船救出チーム選考のための英語能力面接を受けた筑前が、ハッタリをかましまくったあとに、「凶暴なクマに襲われそうになったら逃げるか」という面接官の質問に、

「NO。俺は逃げません」

「立ちむかえば殺される状況としてもかい?」

「NO。それならおれは立ち向かわずに、クマを退散させてみせます」

——山田芳裕『度胸星 新装版』より。

と答えたのと、彼のあとに、彼からの「何がなんでも『NO』ってつっぱねろ」とのアドバイスを聞いた度胸が、おなじ質問に、

「Yes。もしその時私は怖い、なぜならば怖いから逃げるでしょう」

「ずっと追ってきても立ち向かわないのか?」

「Yes」

「つかまって殺されるはめになってもか?」

「Yes。私は強い人間ありません」

——山田芳裕『度胸星 新装版』より。

と答えることには、二人の主人公のあざやかな対比であると同時に、「二人とも合格する」というその後の展開から、「理解されることと、評価され、受け入れられることは違う」というかたちで、山田芳裕作品のテーゼである「理解されなさ」が、他のどの作品より強くうかがえるのである。

○本日の、東京の新規感染者数は、百三十一人。

七月五日(日)

○朝から甲府へ日帰り旅行する。きっかけはイナバさんからの連絡である。

「ほうとうが食べたいんだ」

とイナバさんは言った。

「それだけで日帰り旅行をするのかい?」

と下品ラビットが答えた。ぼくの相棒は出不精なのである。

「これは私にとってリベンジなのだ」

とイナバさんは答える。

「昔、仕事で甲府に行ったんだ。旅立つ前に、行き帰りの特急のチケットを取った。その時は、それが最善と思えた。ところが仕事がながびいた。会場として会議室を借りていたホテルを出たのが、特急の出発する四十五分前。普通なら間に合う時間だ。私は駅へ急いだ。しかし、その途中、私はほうとうが食べたくなってしまった。なんだかとってもおいしそうな店を見つけてしまったんだ。ついふらふらと店に入り、ほうとうを注文した。出発まであと三十分。ほうとうはすばやく出てきた。残り二十五分。だが、あつあつのほうとうを目にして、私は思い出したんだ」

「何を?」

「私は猫舌だったんだ」

○その店こそ、甲府駅前の「小作」であるという。

昼前にのれんをくぐると、席はまだじゅうぶんに空いていた。ぼくと下品ラビットは豚肉ほうとうを、イナバさんはきのこほうとうを選び、ビールの大瓶とともに注文した。待つあいだ、イナバさんの話の続きを聞いた。

「結局、私はほうとうを十五分でたいらげ、会計もそこそこに走って駅へむかった。十分後、特急の座席で私は泣いた。なぜなら、ほうとうはとてもおいしかったのに、あんなにおいしかったのに、私は味わうことよりも特急の出発時間を取らざるをえなかったのだ。それ以来、私は、ツアーに行くのでないかぎり、宿泊付き往復券を買うのでないかぎり、帰りの切符は現地で買うことにしている」

○そうこうしているうちに、ビールとほうとうがやってきた。

つゆはあっさりした味噌味で、むちむちしたほうとうによくからむ。具は、どのメニューを選んでも、ほうとうにはかならずカボチャが入っているのが特徴のようだが、このカボチャが甘すぎずかたすぎずでうまい。イナバさんがリベンジをもくろむのも納得のうまさである。

しかも、ほうとうは熱い鉄鍋でやってくる。はふはふいいながら味噌味の麺をすすりこみ、冷たいビールでおっかけていると、下品ラビットが、

「おい、このカボチャ、さっきより柔らかいぜ」

と言うのである。そう、鉄鍋の余熱で、食べているあいだにも、鍋のなかの具材は煮えているのであった。

○たっぷり三十分以上かけてほうとうをたいらげ、正午をすぎて混みはじめてきた店を出てから、イナバさんと二時間後の合流を約して、ぼくと下品ラビットは大通りを南下して、ブックオフにむかった。

「旅先でもブックオフとは、よくよく旅情のないやつだな」とは下品ラビットのことばだが、旅先だからこそ、ふだん足を運ぶブックオフにはない品揃えを期待できるのである。

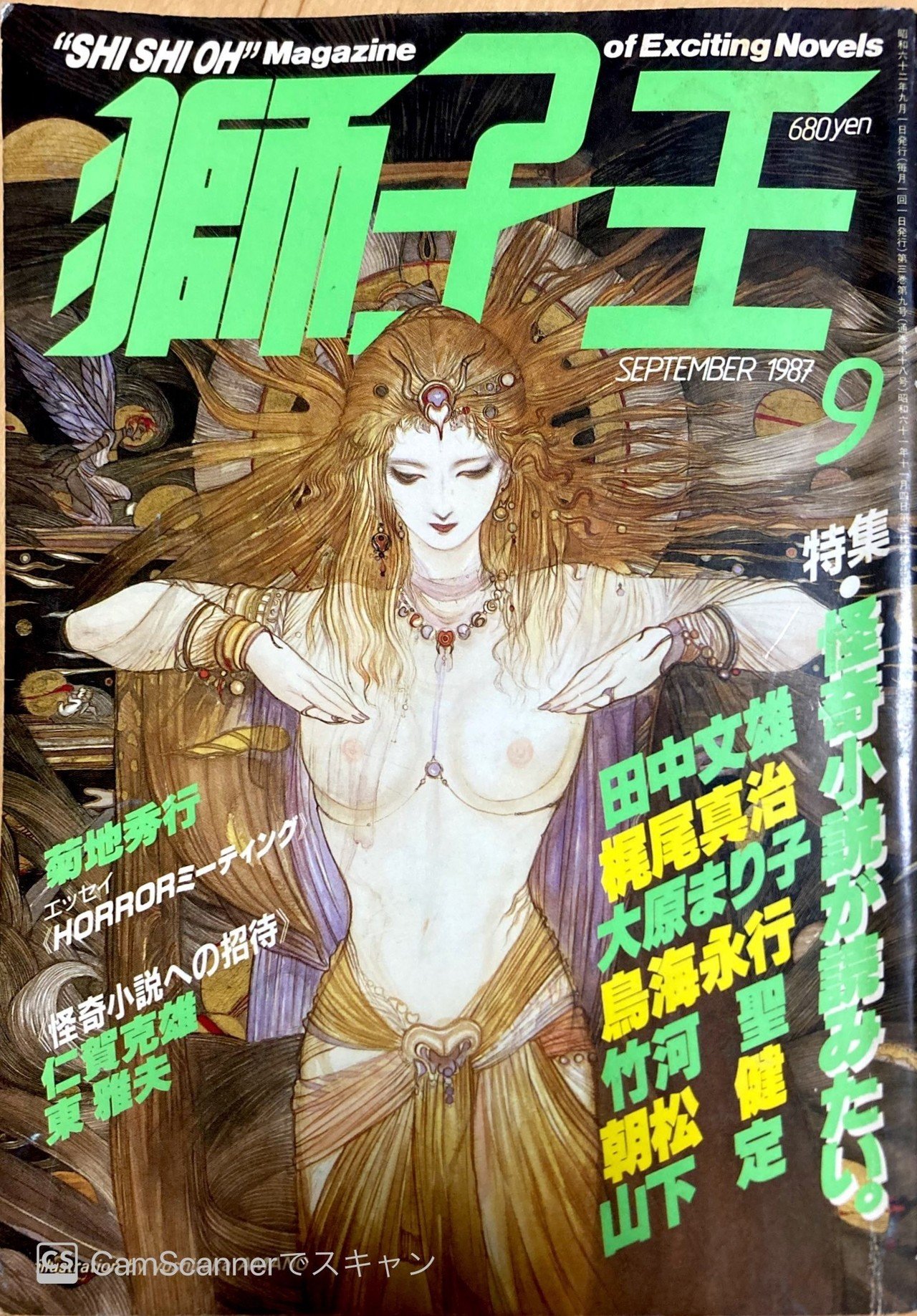

果たして、店内の一角には、かつて朝日ソノラマが刊行していたエンタメ小説誌『獅子王』が山と積まれていた。ここまで数の『獅子王』を、ブックオフで見かけるのは、当然ながらはじめてのことである。なんなら全冊買って帰りたいほどだったが、そういうわけにもいかず、熟考のすえに一冊だけ選んだのが、『獅子王』1987年9月号である。

怪奇小説はぼくの専門分野であるし、かつて縁あっていまにいたるまで小説の師と仰ぐ朝松健先生の、未読の短編が読めると思えば(帰宅したあとでわかったことだが、これが間違いだった)、これに決めるのは必然であった。

○甲府は盆地であり、雨雲に覆われるとてきめんに蒸し暑い。七時近くなってもまだ蒸し暑く、帰りの特急では桔梗信玄餅アイスを買ってしまった。うわさどおりの堅さだった。

○本日の、東京の新規感染者数は、百十一人。

参考・引用文献

イラスト

「ダ鳥獣戯画」(https://chojugiga.com/)

いいなと思ったら応援しよう!