鎌倉仏教中心「金沢山称名寺」と「金沢文庫」【神奈川シリーズ】

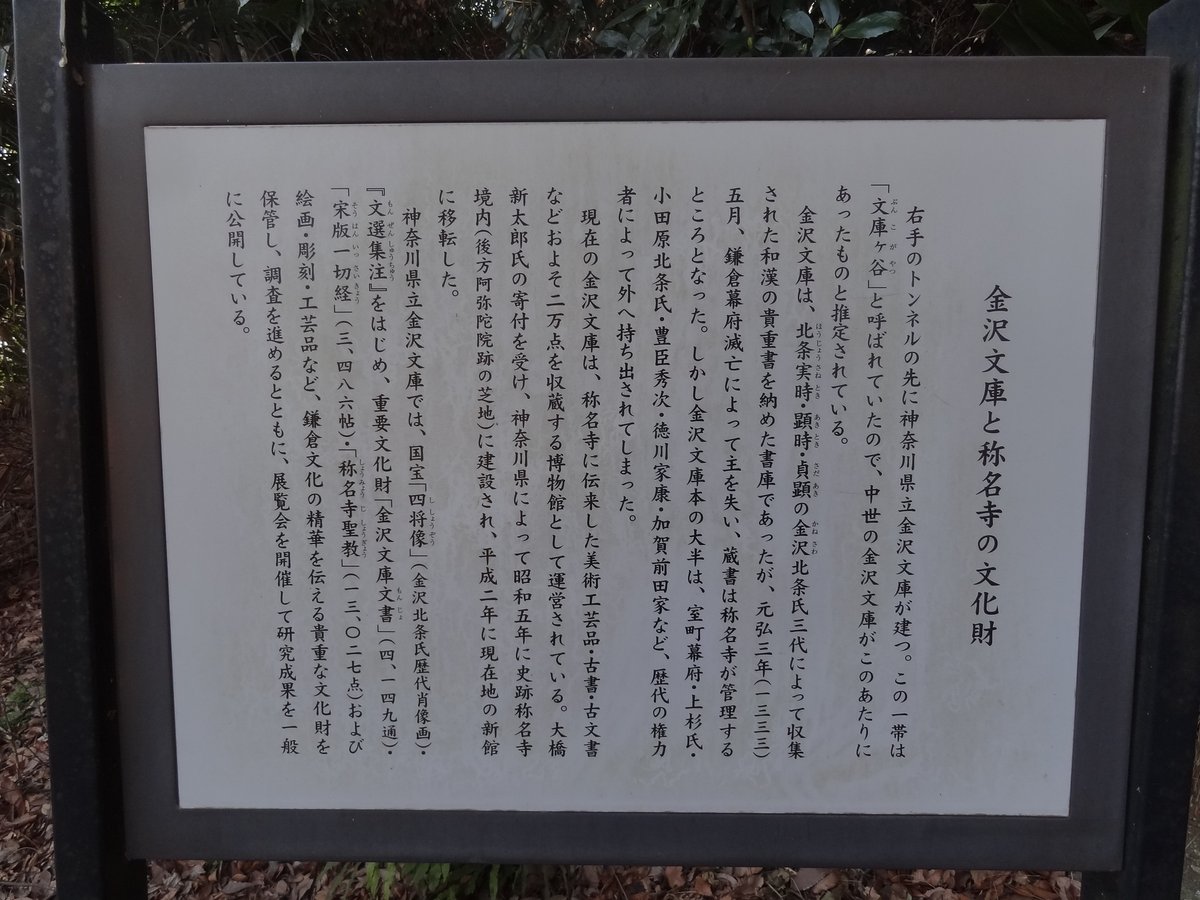

金沢文庫駅から15分ほどテクテク。金沢文庫とセットで行ってください。神奈川県立金沢文庫の入口に向かうとトンネルがあり、そこを抜けると称名寺に入る。称名寺の三門には無料ガイドがあるので、時間がある方は、説明を聞きながらブラリするのもよいです。

変更履歴

2023/09/27 初版

▼HP、アクセス、祭神・本尊と脇時

※後述「▼見どころ」参照

▼見どころ

金沢文庫駅から15分ほどテクテク。金沢文庫とセットで行ってください。

▽金沢文庫:横浜市金沢区金沢町142

文庫?と思われますが仏像美術館です。明治の神仏分離令で、寺だといろいろ厄介なので、文庫と名称変更して仏像をしれっと守ったところが全国にある。

鎌倉時代の北条実時時代の宝物が中心で、「展示物や説明とともに展開される博物館のように感じた」という人もいる。

良い仏像を持っているので、前から行きたかったところ。地図で見ると駅から遠いが、看板など出ているので迷わず行けた。隣の称名寺もあり、セットで行くのがよいでしょう。

2017年:東京国立博物館 興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」

2018年1月からこちらも運慶展がある。東京博物館の運慶展では「大威徳明王@重文」が展示されていた。小さいながらも力強さがあるが、損傷が激しいのが残念だ。完全に残っていたら京都・東寺や滋賀・石馬寺に並ぶ大威徳明王であっただろう。

2018年「運慶展」

2017年60万人を集めたトーハク「運慶展」の続きです!!東京国立博物館と協力しており、注目は瀧山寺です。『運慶展』と言いつつ、運慶真作仏は2点で、伝運慶が数点です・・・。神奈川には運慶工房があったことから、慶派仏像なのは確かだろうが。。

出だしは運慶の父である康慶作「地蔵菩薩坐像@重文・静岡端林寺」で、京都・六波羅蜜寺の運慶作「地蔵菩薩坐像」と瓜二つで、慶派が脈々と踏襲されていることがわかる。

神奈川・曹源寺より「十二神将@重文」が展示されていた。これは大きな仏像をつくる前のモックアップとも言われ、この中に運慶作の毘沙門天の顔に瓜二つの仏像があった。たぶん、運慶の弟子なんだろうなと思った。

中盤にメインディッシュ愛知・瀧山寺『梵天立像@重文』が登場。思ったより小さい。製作者は伝運慶・湛慶と親子の作としており、この大きさならば奈良・京都の工房で作成し、持ち運んだのでは?とも思った。

最後に、運慶・快慶は東寺の仏像修復にあたったとされる根拠史料なども展示されていた。東京国立博物館の「運慶展」と比べるとツウ向けの展示物が多い。

トンネルをくぐれば、金沢山称名寺!

▽金沢文庫⇒金沢山称名寺

神奈川県立金沢文庫の入口に向かうとトンネルがあり、そこを抜けると称名寺に入り。称名寺の三門には無料ガイドがあるので、時間がある方は、説明を聞きながらブラリするのもよいです。

▽金沢山称名寺

2017年後半に山口県立博物館で行われた「西大寺展」で見仏した「清凉寺式釈迦如来立像@重文」と「十大弟子@重文」を安置しており、この地域で代表する寺と言ってよいだろう。

本尊の「十一面観音立像」は秘仏だが、金沢文庫で摸刻が見られる。姿は京都・鞍馬寺(私のNOTE)、京都・大報恩寺こと千本釈迦堂(私のNOTE)の聖観音立像を作った定慶のような女性的な観音立像である。

→仁王門

→庭園、太鼓橋

冬なので花木が綺麗ではないのが残念だが、山門を入ると本堂までは大阪・住吉大社、滋賀・多賀大社(私のNOTE)、福岡・太宰府天満宮(私のNOTE)などと同様に池がありブリッジした朱色の橋を通るアプローチである。ということで、神仏習合の名残かもしれない。昔は坊さんがこの橋を渡って神社にも出向いていたのかも。今でも、奈良・天河神社(私のNOTE)では高野山の僧が、春日大社(私のNOTE)は興福寺の僧が神社参拝していますしね。

称名寺は反橋と平橋があり、反橋からの称名寺浄土庭園の眺めがよい。

→鐘楼、本堂

→塔頭・光明院表門

▼旅行記

▼セットで行くところ

▼仏像展

2017年 山口『西大寺展』

#神社仏閣

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#やんまあ神社仏閣

#仏像

#404美術館

#旅のフォトアルバム

#わたしの旅行記

#人文学

#神仏習合

#鎌倉仏教

#金沢山称名寺

#称名寺

#金沢文庫

#神奈川シリーズ

#神奈川県立金沢文庫

#横浜市

#仏像美術館

#大威徳明王

#清凉寺式釈迦如来

#釈迦如来

#十大弟子

#十一面観音