快慶と紫式部「石山寺」は日本唯一勅封観音!制覇!【滋賀】【湖西】

源頼朝寄進した国宝・重文、快慶作の大日如来坐像、天皇の許可で開扉される「如意輪観音@重文」、西国三十三所でもあり、源氏物語の作者「紫式部」と所縁もある寺です。珍しく寺周辺の食事処も載せました。

変更履歴

2022/06/09 ▽歴史追加

2022/05/22 写真、動画追加

2022/04/21 写真、動画追加

2021/10/13 初版

▼HP

▼アクセス

滋賀県大津市石山寺1-1-1

※有料駐車場になります。

▼祭神・本尊と脇時

後述の「▼見どころ」に記載。

▼歴史 ※2022/06/09追加

箇条書きで!

聖武天皇の時代に東大寺の本尊・盧舎那仏を鋳造しようとしたが、金がなく吉野・金峯山寺で東大寺創建の僧・良弁に祈願させる

金峯山寺の蔵王権現は、俺の金は弥勒誕生で使うのでヤダ!琵琶湖の南に霊山があるので、そこで祈れと言われる

祈ると比良明神が霊地を教えてくれたの聖徳太子の持念仏である「如意輪観音」を岩の上に安置すると、陸奥国から金がザクザク!?

聖徳太子の持念仏「如意輪観音」を動かそうとすると動かない!?比良明神に霊石だとわかり、東大寺より先に石山寺を作ることになる

『石山寺延喜式』では鎌倉時代創建!としているが、他の古書から案があったのは確からしい。(普通、古いよアピールするものだが、ここは真面目ですね)

本尊・如意輪観音は磐座に立っており、天皇の許可なしでは開扉されない仏像は、前述の流れがあるからであろう。

2002年の御開帳では胎内から、飛鳥時代の釈迦如来・菩薩2躯、天平時代の菩薩や水晶玉が見つかった。

境内には弥生時代の銅鐸なども発掘されており、磐座信仰の地だったかと。

▼見どころ

見どころ満載。公式HPに境内説明があります。

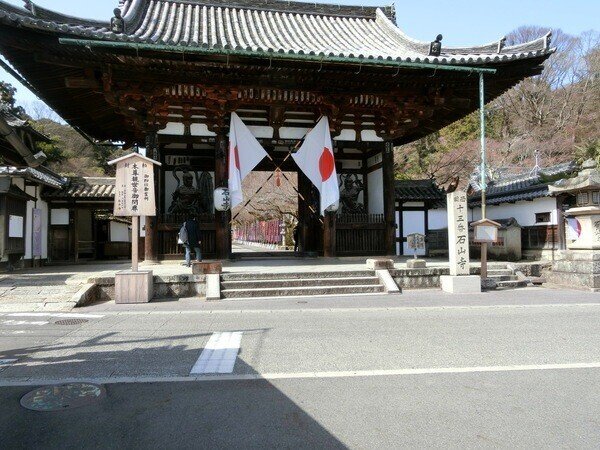

▽東大門@重文

参道入口の門。入母屋造、瓦葺きで、1190年、源頼朝の寄進により建立と伝える。本堂の礼堂が建立されたのと同時期の慶長年間に大修理を受けている。

仁王像は鎌倉期の仏師・運慶と息子の湛慶の作と伝えられている。。。。ま、まっ真偽はさておき、いざ境内へ!

青鬼祭

青鬼祭

学僧「朗澄律師(ろうちょうりっし)」を偲ぶお祭り「青鬼祭」。境内の杉の葉で作られた青鬼の像が建てられ、地元の子供たちによる青鬼太鼓、降魔招福の団扇の配布など、石山寺の新緑が鮮やかな初夏を代表するお祭り

石山寺第50世座主であった故・鷲尾光遍(わしお・こうへん)師が作成した「青鬼踊」の歌詞原稿を発見しました。「青鬼踊」は、石山寺で毎年5月に行われる青鬼まつりの中で、蛍の精と青鬼が酒を飲み交わして踊るもので、唄の作詞を光遍師が手掛けられました。長らく踊りは絶えていましたが、2019年の令和改元を祝って復活し、今年は5月15日に行われます。

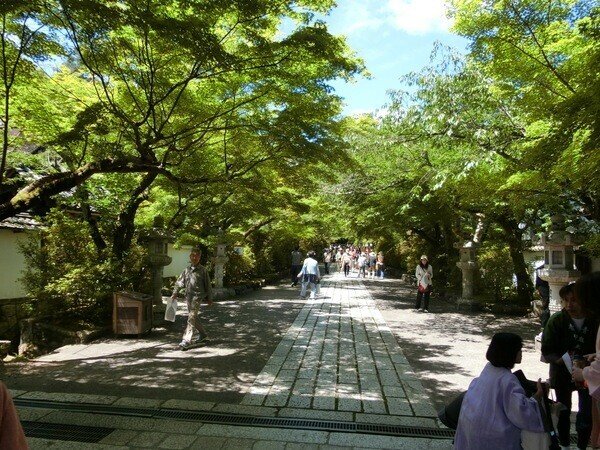

▽参道

広いです。まずは何がここにあるか見るのをお奨めします。建物には国宝もあり、よいものがあるのに、そこを見ずに帰る人が結構います。勿体ないです。

青鬼祭時期の参道写真と紅葉時期の参道写真は次の通り。

あああぁぁ~、紅葉時期は人が多いので行ったことがないので写真はないです。。( TДT)ゴメンヨー

▽宝性院

塔頭が並んでいます。非公開ですが「おおつ光くん」がいます。この「おおつ光くん」は”大津市”+”光源氏”なのでしょうか?ゆるきゃらブームで写真を撮る人がいました。

▽くぐり岩

穴をくぐると願いが叶うとか。

▽龍蔵権現社

女性の守護。本堂前にここに来るとなお良し!とか。

▽観音堂・神木

毘沙門堂右側にあり、西国33ヵ所の全ての尊像を安置している。石山寺の御本尊の如意輪観音を中心に西国三十三所の観音様を祀る。観音信仰の根強さを感じるお堂。

▽毘沙門堂

本尊「兜跋毘沙門天立像@重文」は像高174cmで、極彩色が施され、左手に宝塔、右手に三鈷戟をもつ兜跋形式の毘沙門天。脇侍に「吉祥天」と「善膩師童子立像」を安置している。「善膩師童子立像」は毘沙門と吉祥天の末っ子の息子です。

京都の鞍馬寺も毘沙門を本尊としていますが、同じ三尊形式になっている。ちなみに毘沙門天は四天王の多聞天を単独で祀ったときの呼び名になります。

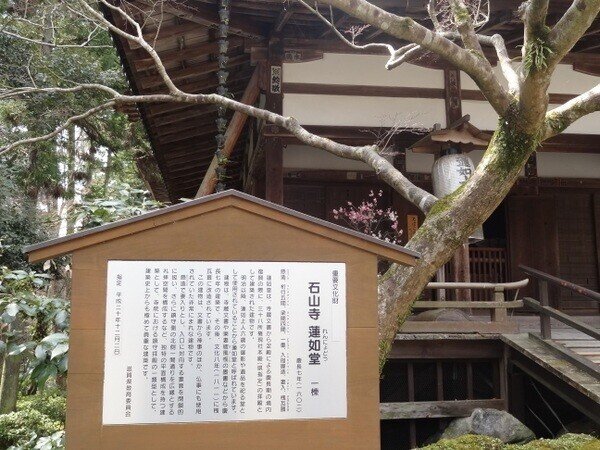

▽蓮如堂@重文

蓮如上人6歳の御影や遺品、鹿の子の小袖、数珠を安置。三十八所権現社の拝殿ですが明治時代の神仏分離令(廃仏毀釈)により神式が廃され、蓮如上人の御影や遺品を祀ったことから蓮如堂になった。

▽石山寺硅灰岩

急な階段を登りきると正面に現れます!!初めて来たときは「おお~」と思った人も多いのでは?写真の上の多宝塔は国宝で、有名仏師の快慶作の大日如来が安置されています。この寺には社もあり、神仏習合が残っています。確かに磐座信仰があったのだろうと思わせる景色です。

▽本堂@国宝、不動明王@国宝

本堂は国の天然記念物の珪灰石(「石山寺硅灰石」)という巨大な岩盤の上に建ち、これが寺名の由来ともなっている(石山寺珪灰石は日本の地質百選に選定)。最後に、東大寺の大仏を作っているとき、金が足りなくて、ここに観音様を祀り願ったところ、金が産出されたとか。

奈良時代に東大寺・開祖良弁上人作の如意輪観音を安置する。京都・清水寺、奈良・長谷寺などと同様に礼堂部は懸造になっている。

内陣は平安時代らしく、本尊下を見ると岩と砂で出来ています。なお、33年に一度の御開帳の本尊とは別に「国宝 不動明王」も見どころで、28部衆もいます。28部衆と言えば京都の三十三間堂ですが、ここは小ぶりな仏です。

しかし、このお堂に入ると京都・鞍馬寺などと同じく、観光寺に染まっていない信仰心を感じる堂内だなと感じる。

↑本堂:如意輪観音立像@重文※2016年公開&令和特別公開

滋賀県最古の木造建造物。石山寺の本尊は、世界で唯一、天皇の許可がないと開扉できない「二臂如意輪観音@重文」である(臂は腕の数)。

如意輪観音は六道で一番良い観音様で、鎌倉時代あたりになると六臂で人差し指に如意輪を持っていますが、ここは持っていません。

旧式如意輪は奈良・岡寺あたりが代表作ですね。初期の如意輪はこの型が多いです。いや~如意輪最高!のつもりでしたが六臂ではなく二臂の旧式で、ちょっと拍子抜け(笑)。

さて見仏感想です。内内陣までは初めてだとか。33年に一度の御開帳で、通常時は厨子に守られ、内陣までの距離があるためか、衣文の模様が残っています。令和2年の天皇即位記念時にも特別開帳され見仏しましたが、2回目は新しい発見が多かったですね。たぶん、行く前にいろいろ歴史を知って行ったので、彫刻以上のナニカが見えたのだと思います。あっ、霊的なものは私にはないですがね。

本堂内は写真撮影禁止なので、外から1枚頂きました。ここから見ると、本尊は奈良市桜井市の「長谷寺式十一面観音立像」にも見えたりします。

本尊は如意輪観音像で脇侍が「金剛蔵王像」と、阿吽の呼吸で有名な金剛力士像が合体した「執金剛神像」となっている(執金剛神像は超レアで快慶作が高野山と京都・金剛院に安置されている)。

本堂内陣の裏手にある「塑造金剛蔵王立像心木-塑像」は脇侍の蔵王権現の内部にあった支えの心木。金剛蔵王像自体は江戸時代の作だが、心木は奈良時代創建時のもので、重文です。なお、平成14年に見つかった本尊内部から胎内仏が見つかり、本尊の1世代前は石でできた本尊であったとか。

↑2016年↓令和2年なので2020年。

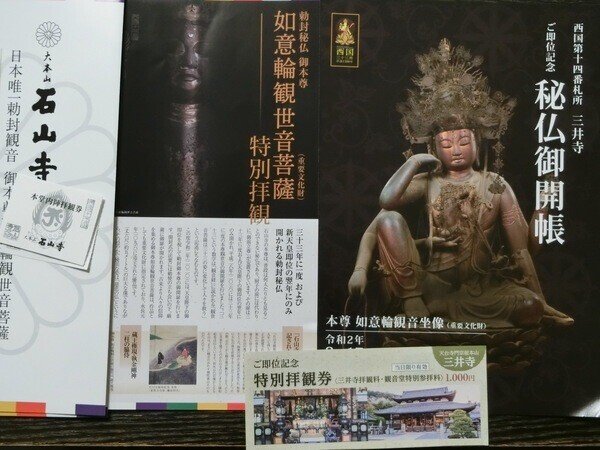

▽天皇即位特別開扉

天皇即位を祝し2020年3月18日から2020年6月30日まで、本尊「如意輪観世音菩薩@重文」を期間限定で特別公開。平安時代作の特徴である二臂の如意輪観世音で高さ約5メートルと、私が見仏した中では福岡・観世音寺の次に大きい。残念ながら初代は同時期に火事で焼失したと伝わり2代目である。原則、開扉には天皇の許可がいるが、聖武天皇の勅願で747年に開基されるなど、皇室と縁が深いことから、天皇即位時にも公開された。天皇即位時の開扉は1465年の後土御門天皇まで遡り、実は久しぶり。そして、2020年は西国三十三札所千三百年記念でもある!

2016年の開帳時は奈良・長谷寺の十一面観音に似ている気がしたが、2020年は甲賀・櫟野寺の仏師が造りそうとも思った。

本尊のお正月

正月を前に大津市の石山寺で餅とみかんを塔のように積み重ねる独特な鏡餅が供えられました。

大津市にある石山寺では、毎年12月30日に古くから伝わる鏡餅を本尊の如意輪観音半跏像に供えています。

30日は寺の僧侶や職員が国宝の本堂に集まり、直径15センチほどの平たい餅とみかんを5段の層になるように積み重ね、さらにその上に餅だけを5段積み上げていきました。

そして最後にみかんの一種の「だいだい」を乗せて高さ45センチほどの塔のような形に仕上げました。

寺によりますと、この鏡餅は釈迦の遺骨を納めた仏塔の形に由来していて、石山寺独特なものだということです。

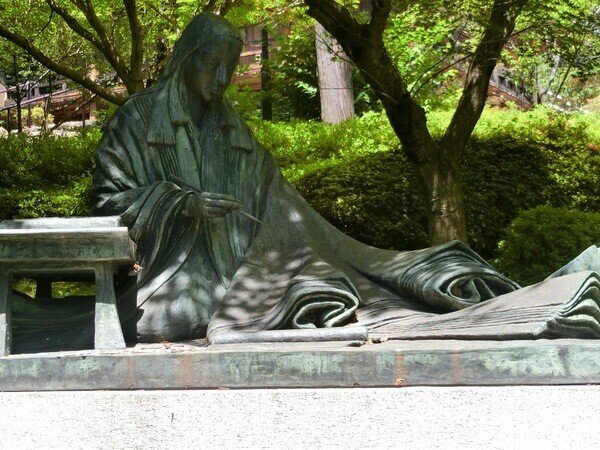

↑本堂:紫式部

本堂横には源氏物語の著者・紫式部の説明や人形がある。源氏物語以外にも「蜻蛉日記」「更級日記」「枕草子」などの文学作品にも登場する寺でもある。

紫式部の「源氏物語」にはこの石山寺のことが数か所記載されていることから、ここで作成されたものとされています。

現在「世界遺産」とは別に「記憶遺産」というものが出来上がる可能性があるそうで、京都には応仁の乱で燃えて焼失したため、ここにしかないものもあり、もしかすると、記憶遺産に登録されるかもしれません。

しかし、本堂外側には源氏物語の著者・紫式部の説明や人形がある。来るたびにパワーアップしている気がする。そのうち、バーチャルリアリティになるのではないだろうか・・。

ここは写真は載せずに本堂でご確認を!

▽三十八所権現者@重文(鎮守社)

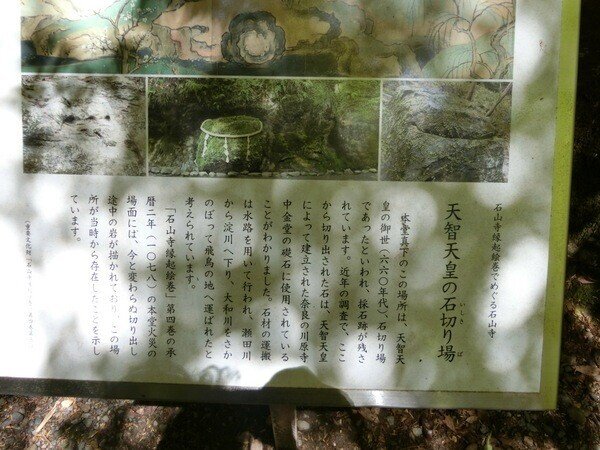

初代・神武天皇から天智天皇までの33代の天皇を祀り、石山寺の鎮守社。本堂近くにある蓮如堂はこの社の元拝殿です。と言うところを考えると、本堂の位置って昔から今のところにあったのかなと疑問に思えます。

それはさておき、祭神は「神武天皇から天智天皇までの38代の天皇」を祀る権現社で、こう見えて重文です。

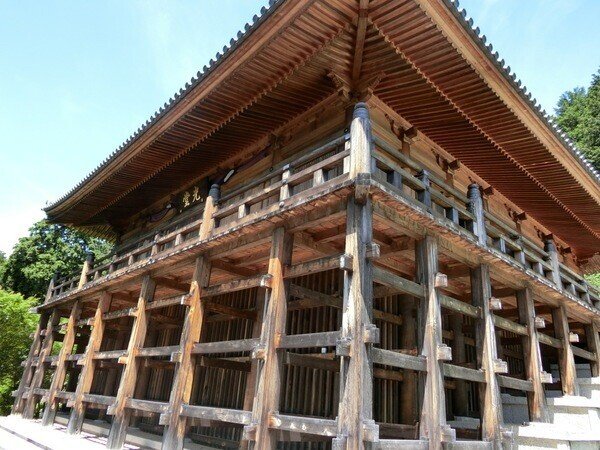

▽経蔵@重文、安産の腰掛石、紫式部供養塔、芭蕉の句碑

経蔵は県下最古の高床式校倉造で、経典などが保管されている。

そして、その下に「安産の腰掛石」がある。この腰掛に座ると安産になるとか。

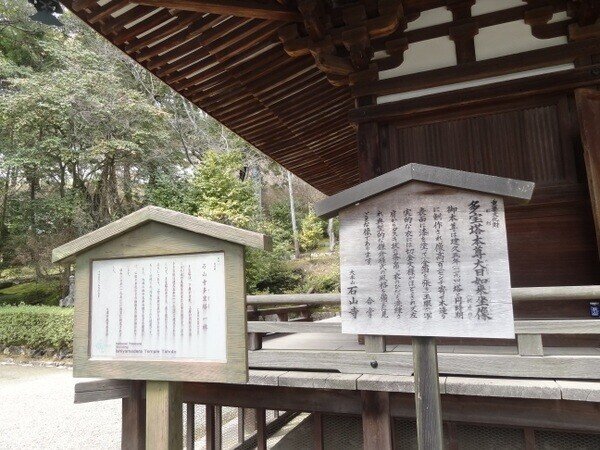

▽多宝塔@国宝(源頼朝寄進)

源頼朝寄進の現存最古の多宝塔で国宝です。スペース的に下から見上げるしかなく、もう少し遠目から見たら綺麗なのだろうなと思いました。

この中に安置されている「金剛界式大日如来坐像@重文」は快慶作です。見ない人が多いですが、観て損はないです。運慶作の「円成寺 金剛界式大日如来@国宝」と双璧の仏像です。

しかし、源頼朝ってイメージ的には快慶より運慶なんですけどね。

↑快慶作「金剛式大日如来坐像@重文」

常時拝観可能!!

滋賀県大津市の石山寺にある宝塔に「大日如来坐像@重文」が安置されている。1194年頃の快慶作。

有名仏師と言えば「運慶」「快慶」ですが、現代漫画とリアリティの「運慶」と信仰にも通じ、ふっくら、やさしさ、仏の約束事を守る「快慶」と同じものを作成しても若干味が違う。

ここは「快慶」作です。「金剛界式大日如来」は2人とも作成しており、比較しながら観ました。ここは金箔がはがれており、ちょっと暗いのが残念ですが、手の甲と二の腕のふっくら感と肩のライン(32相を守っている)が快慶ぽいなと感じました。

2017年 奈良国立博物館『快慶展』の感想

美仏に囲まれ存在感は薄かったが、寺で見るときは存在感抜群です。

やはり距離だな。この仏像は多宝塔のあの距離で見たときに最大の良さが出るように設計されている。

大津市歴史博物館『神仏のかたち』の感想

『石山寺』からは、石山ワールド全開で最近公開された維摩坐像や快慶作「金剛界式大日如来坐像@重文」が展示されていた。快慶作の仏像を誰からも邪魔されず見入ったのは初めて!!

「文殊菩薩」仏画の説明を読んで、奈良・安倍文殊院の「渡海文殊菩薩@国宝」はこの仏画ベースなのかもしれないと思った。石山寺は快慶の仏像があるので、可能性はあるような気がする。

最後に、いつも見ているであろう「金剛力士像@重文」が展示されていた。説明を読んでびっくり、確かに截金が残っている。いままで気づかなかったな~。

仏像展の良いところは、普段見れない距離と見えない詳細なツクリが知れたりするので、新しい発見があることだ。

▽鐘楼@重文

源頼朝寄進と伝えるが、様式等から鎌倉後期のものと考えられている。

上層に吊るされた梵鐘は平安時代を降らないもので、重要文化財に指定。300円で打てます。まあ~行くところが多いのでここはスルーしました(笑)

▽御影堂

弘法大師、東大寺とも繋がりの強い石山寺開基の良弁僧正の遺影を安置するお堂です。中央は弘法大師で仏の後ろは画があります。

▽豊浄殿

毎年春(3/18-6/30ぐらい)と秋(9/1-11/30ぐらい)に「石山寺と紫式部展」を開催。ほぼほぼ源氏物語に関してになっています。仏像は三体のみですが、普段は春と秋しか見られず300円のため見ることをお奨めします。ちなみに、私たちが参拝したときは、過去の本尊お前立という説もあります。

▽光堂・紫式部像・庭園・八大龍王社

光堂は木造平屋建て、入母屋、本瓦葺き、懸造(舞台造)、内部には光堂の本尊となる阿弥陀如来像が安置されている。石山寺は広大で、山内の一番高いところにある豊浄殿があり、反時計回りに梅園や牡丹園のある道を下っていくと光堂の標示がある。標示に従い急な道を上っていくと途中に紫式部像があり更に上の高みに光堂が建っている。雄大なお堂で、石山を発祥の地とする東レが2009年に寄進したお堂。鎌倉時代に存在した光堂を復興したもので懸造りが見事!!ここにも仏像が多く安置されている。

本堂の御本尊「二臂如意輪観音坐像」の旧前立「如意輪観音半像@重文」が安置されていた。

お前立でも重文だけあって、金泥が綺麗に残っており、京都・現光寺の十一面観音坐像@重文や京都・醍醐寺三宝院の弥勒菩薩坐像@重文、奈良・海龍王寺の十一面観音立像@国宝、京都・清水寺奥の院の千手観音坐像@重文好きは超おすすめだ!!

その他、阿弥陀如来坐像と旧多宝塔の本尊「金剛界式大日如来坐像」が安置されていた。旧多宝塔??って、快慶作「大日如来坐像@重文」が作られる前に安置されていたということか??

下りの階段で下がると紫式部の銅像が現れる。さらに怪しい小道を下っていくことをオススメする。苔とモミジなどのコントラストが素晴らしい庭園に続きます。

ここまで来る人は本当に少ないです。参道から本堂に行く階段はスルーして、階段を登らずまっすぐ突き進んでもここに着きます。オススメルートは本堂から順路に沿って最後にここに来るです。ここから帰り道には三井寺にもあった閼伽井があります。

いきなり現れる朱色の鳥居が「八大龍王社」である。

▽西国三十三所石碑

▽阿加井屋

本尊の如意輪観音に差し上げる水を供給するところです。正面に格子戸があり、その上に複雑な彫刻の紅梁と蟇股を据えて正面を飾っています。内部は大きな岩盤に水が溜まっている神聖な井戸になっています。

▽大黒天

行基が作った大黒天が安置されています。残念ながら秘仏で見れなかったですが、大黒天グッズがたくさん売られています。この秘仏はいつ公開されるのだろうか・・。

▼パワースイーツ!?「石餅」

▼ランチ

いろいろあります!

▼セットで行くところ(旅行記)

↓湖西の主な神社仏閣はここ!

↓新緑の石山寺

▼33年に一度の秘仏公開

▼仏像展

▽2018年 大津市歴史博物館「神仏の形」

★まとめ

↑快慶仏像

↑全国の磐座

↑西国三十三所まとめ

↑天皇御即位特別公開

----

#滋賀

#滋賀県大津市

#大津

#湖西

#神社仏閣

#仏像

#西国三十三所

#国宝

#慶派

#運慶

#快慶

#運慶快慶

#磐座