釘無し本堂は国宝「孝恩寺」重文だらけの平安仏は圧巻【大阪泉州シリーズ】

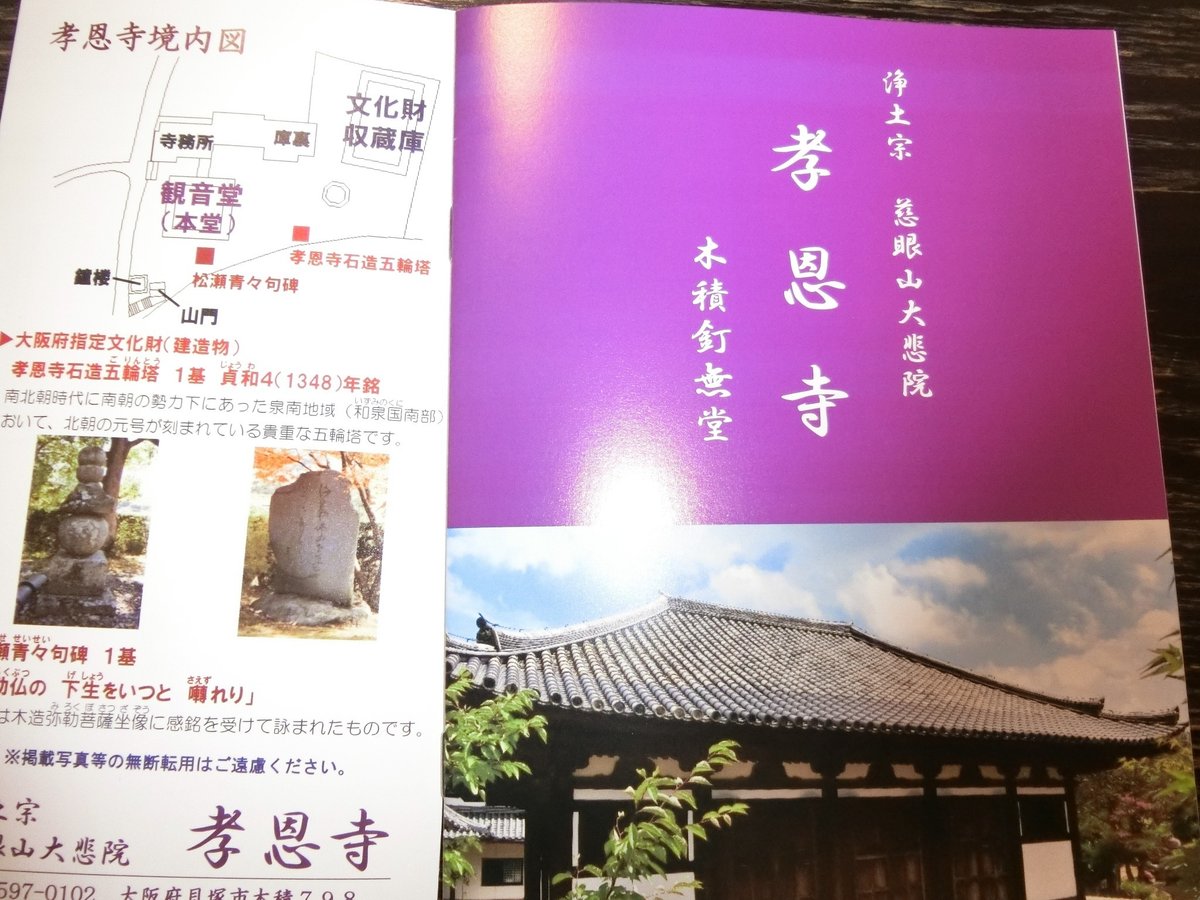

726年に行基によって開創。現在の観音堂は古くは「観音寺」「木積観音」などと呼ばれ、孝恩寺とは別の寺院だったが、廃寺と同時に合祀した。

観音堂は鎌倉時代後期作で、釘を1本も使わずに建てられており国宝。また、宝物館には、超レアな「難陀竜王像」や「阿弥陀如来」など重要文化財の仏像がこれでもか!と安置されている。

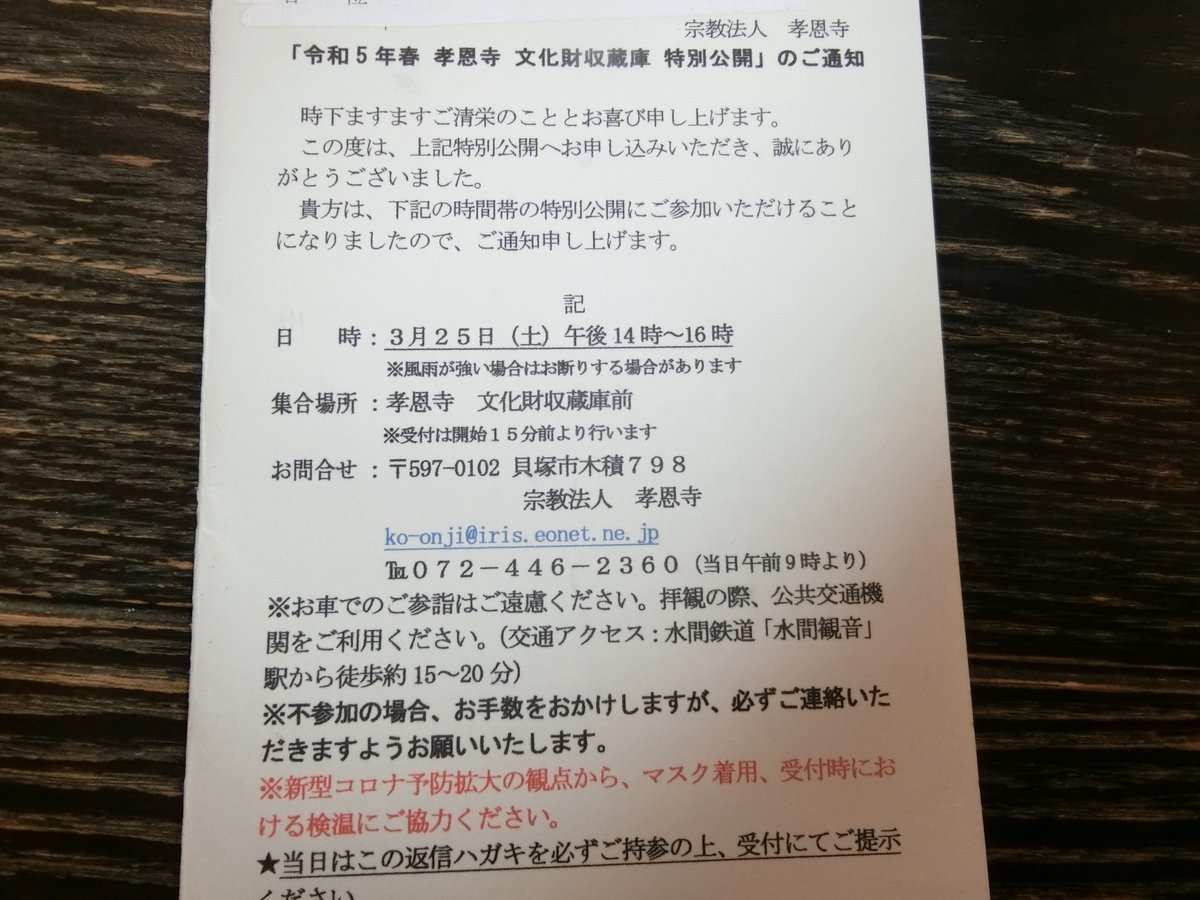

2023年に宝物館を特別公開!

公開するのは、文化財収蔵庫に安置される平安時代と鎌倉前期の重文の仏像19体と、板絵1面。美術館に貸し出していた虚空蔵菩薩像が戻り、すべての仏像が一堂に見られるのは約40年ぶりなんだそうな。

ここに来る前に「貝塚市立善兵衛ランド」に行ったのだが、そこにこの寺と仲の良い人がいて、450か540ぐらいの人が見仏申し込みしたようで、特別公開は今後、春秋に開催しようかな~と住職が発言されたとか。

変更履歴

▼HP なし

▼アクセス

大阪府貝塚市木積798

駐車場

ありますが狭いです。秘仏公開時は公共交通機関を利用するようにお願いされていますが、正直、時間ロスが大きいです。ということで、水間寺、水間寺公園、貝塚市立善兵衛ランドなどに置かせていただいて参拝するのが良いかもしれませんね。

ちなみに、私たちはある町会のところの駐車場に置かせていただきました。寺の見仏時間まで時間があったので「貝塚市立善兵衛ランド」の人と雑談をしていた時に、どこから来たか?何目的で来たかなど話しているときに、この寺の秘仏公開が目的で寄ったと話しました。車はダメなので置かせてほしいとお願いしましたが、水間寺のほうが近いなど教えていただいたときに、女性の方が、寺の人と仲が良く、一番近いのは〇〇小学校横にある町会の駐車場で、広いしガラガラなのでそこに置いたらよいと教えてくれました。

確かに近い。。駅から徒歩で20分、水間寺でも15分、町会の駐車場は5分ぐらいかな。

▼祭神・本尊と脇時、▼見どころ

726年に行基によって開創。現在の観音堂は古くは「観音寺」「木積観音(こつみ)」などと呼ばれ、孝恩寺とは別の寺院だったが廃寺と同時に合祀した。

観音堂は鎌倉時代後期作で、釘を1本も使わずに建てられており国宝。また、宝物館には、雨乞い祈祷の本尊として知られる「難陀竜王増像」や鎌倉初期の阿弥陀如来立像など国指定の重要文化財19点も安置している。

由緒(境内記載文)

『人皇四十五代聖武天皇が僧・行基に命じて畿内に四十九院を造営せられるに当たり、地をここ木積に卜して木積の杣山の良材を採ってその一院を建立せられた。時に神亀三年春三月、当時は七堂伽藍が整然とそびえていた事であろう。

然るに足利時代に至り、山名、大内二氏の乱に合い堂宇の大半は鳥有にきした。幸いに仏像はほど近い池中に投ぜられ幸いにも災禍を免れ後年泥中より引き上げられ難を免れた。釘無堂内に安置せられたと伝えている。その後、天平十三年豊臣秀吉が紀州根来寺を攻めた時にも戦禍に遭い残余の僧坊等悉くしたが幸いにして釘無堂のみ僅かに災厄をまぬがれて現在に及んでいる。

しかしながら、現存の堂は創建当時のものではなく鎌倉時代の代表的建築である。思うにその頃に破損はげしくて改築したものであろう。

現存の十九躯の仏像および一面の板画は悉く弘仁仏(または貞観ともいう)で日本美術史上画期的代表作である。また特に奈良京都などに於ける仏像には見られない特長をもつものとして斯界の識者の推賞惜からざる所である。いずれも一本造りで重要文化財(旧国宝)に指定せられている。』

この周辺は古くから「木島杣山(きのしまそもやま)」と呼ばれている

豊かな山林で良質な木材を産出する地域だで「木積(きづみ)」と呼ばれていた

木材に困らなかったのだろうか仏像は一木造だらけである

726年、聖武天皇勅願で行基菩薩が「観音寺」を創建した

観音寺は七堂伽藍を備えた寺

中世の戦乱で荒廃し、江戸時代には観音堂と20体の仏像だけ残った

伊賀や甲賀などと同じく土に埋めたり、池に鎮めて仏像たちは戦争などの難を逃れた

1655年、孝恩寺が官恩寺横に創建

1914年、観音寺が廃寺になったので合併する

→本堂@国宝

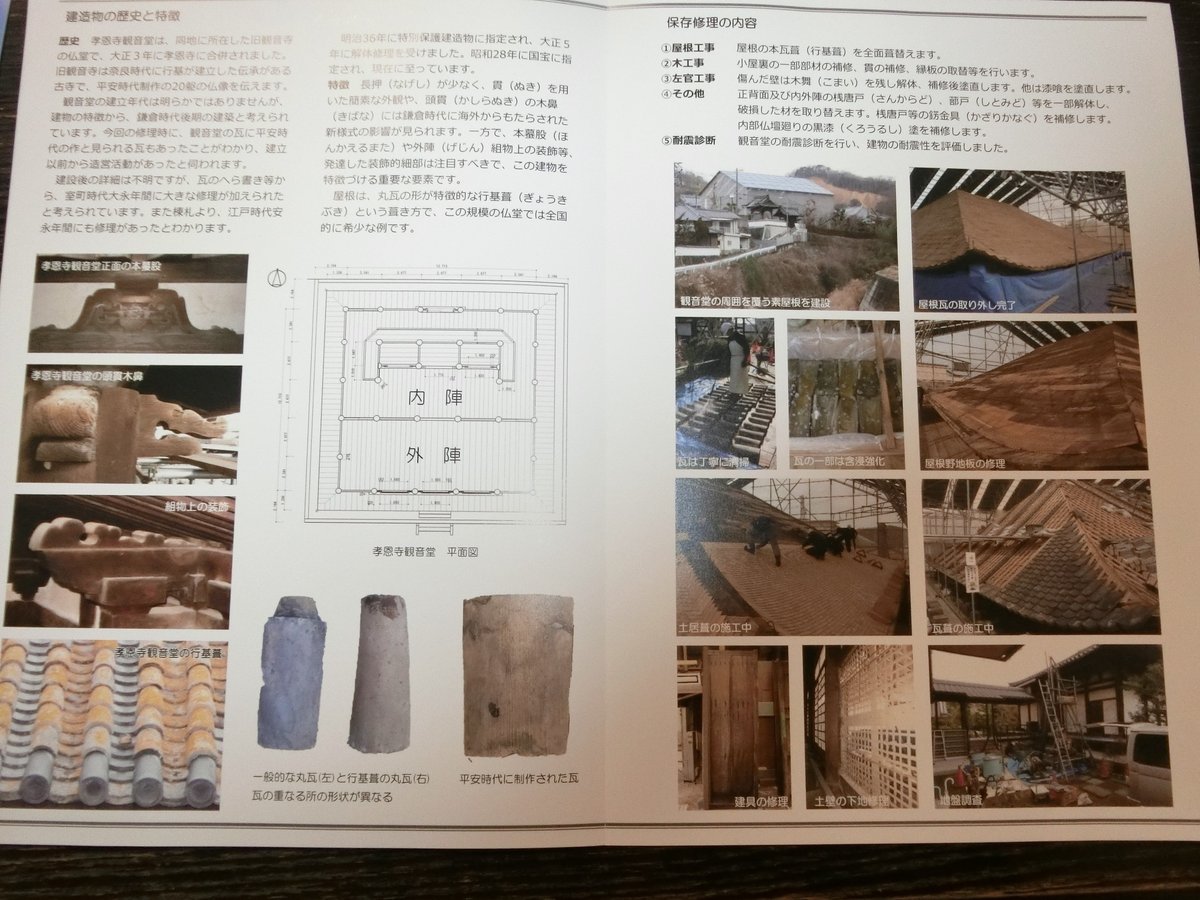

本堂にあたる国宝の観音堂は鎌倉時代の再建。釘を使わずに建てられたことから「釘無堂」と呼ばれている。木造建築としては府内最古級で、2022年に100年ぶりとなる修理工事を終えた。

まずは桜と本堂。

別名「木積の釘無堂」と呼ばれる観音堂は鎌倉時代の様式。豊臣秀吉による紀州攻により七堂伽藍のうち、観音堂のみ消失を免れたという。本堂は寄棟造りで屋根は行基葺きと言われる本瓦葺。規模は縦行5間、梁間5軒。

内部の天井も板張りの鏡天井で、禅宗様が取り入れられている。

堂内部前面に礼堂2間、その北側中央に内陣、その側背面が外陣。

正面の両脇間と左右の手前三間には連子窓になっている。屋根瓦が行基葺きで、正面に向拝を付けない。

国宝の本堂を見て、京都・大報恩寺に行きたくなる。この1週間後に千本釈迦堂へ!

→五輪石塔

地輪中央の梵字の右に「貞和二二年戊子」、左に「七月十四日」と刻まれており、制作年代が特定できる五輪石塔で、旧観音寺の遺物と考えられている。

→宝物館

収蔵庫には数多くの平安前期の仏像が安置され仏像好きが大満足することでしょう!この地域が比叡山や高野山相当だったというのも納得いく気がした。

ここの見仏はこの地域の歴史を知ると、この三尊は元々違うトリオだったなとか推測する楽しみ方がある。

①持国天立像

市の指定文化財。これ以外はすべて国重文であるが、この仏像も平安時代のもの。

②薬師如来立像@重文

160センチの立像は、カヤの一木造で、京都・神護寺の薬師如来を思い出す。肉髻が特徴的で、目鼻は大きく、くちびるは薄く、鼻から顎までは短い。下半身がまた長い。袈裟を短めに着て、その下の衣が長く見えている。

③普賢菩薩立像@重文&④釈迦如来坐像@重文&⑤文殊菩薩立像@重文

カヤの一木造り。④⑤とで釈迦三尊形式となっている。釈迦三尊形式の場合、普賢菩薩と文殊菩薩は坐像が多いのだが、ここは立像であるので珍しい。ただ、仏像の説明では脇侍は帝釈天・梵天ではないかと記されており、私もその説明を支持する。後付けで修復して台座を付けたのだろうと思った。理由は、文殊菩薩も平安時代作なのだが、台座の獅子が玉眼であるので鎌倉時代となるのと、パッと見て秋篠寺に近い雰囲気を持っているので。ただ、普賢菩薩の台座である像は玉眼ではないというのも事実で悩ましい。ただ言えることは、この脇侍は素晴らしいことには間違いない。

中尊は「釈迦如来坐像」は薬壺を持っていたと思わせる風貌で、説明にも薬師如来として製作されたと記されていた。

さて、この仏像たちは、廃寺と戦火を生き残った仏像たちなので、いろいろ入れ替わったりしている可能性は高い。ただ、これだけの平安時代の仏像が守られており、1体1体が素晴らしい仏像であるのは間違いない。

⑥帝釈天立像@重文

ということで、悩ましい釈迦三尊(前述の③④⑤)の次は帝釈天登場。すかさず③④⑤を見直す。⑤文殊菩薩と⑥帝釈天は逆かもしれないとも。③と同じ宝冠なのでこちらが脇侍の方がしっくりくる。

⑦難陀竜王立像@重文、⑧跋難陀竜王立像@重文

八大竜王の2柱が安置されていた。通常、神像と言いたいところだが、仏像なのだろう。(龍神信仰は分かっていないので思いつき)

難陀竜王立像は「なんだ」で、跋難陀竜王立像は「ばなんだ」と読み、竜王なので神格されたもののようだ。像高170センチ余のカヤの一木造。竜王像は絵画作品にはあるが、彫刻の古例としては珍しいそうな。

⑨虚空蔵菩薩立像@重文

寺の説明では後述の聖観音と作風が似ているとする。聖観音と虚空蔵と十一面がいるので、馬頭観音、千手観音、如意輪があれば変化六観音だな~と思ったり。(虚空蔵は密教では准胝観音になる)

ちなみに、寺の説明では、こちらも天だったかもと記されているのだが、虚空蔵菩薩は作例が少なく、色々な様式があるので難しい・・。

⑩十一面観音立像@重文⑪阿弥陀如来坐像@重文⑫十一面観音立像@重文

下のサイトに写真が載っていますね。金が残っており京都・仁和寺を思い出す三尊である。って、阿弥陀×十一面ではなく薬師三尊だが。。

阿弥陀如来の脇侍である勢至菩薩と聖観音とも伝わっているが頭部に十一面の穴があるので、十一面菩薩立像としている。この脇侍は見ごたえがある。

⑭地蔵菩薩立像@重文

超前のめりの体制なので横から見てほしい。奈良にもいる地蔵菩薩立像で、錫杖と宝珠を持つ地蔵菩薩立像!この仏像は良かったです!

⑮弁才天立像@重文

頭に宇賀神ことウカノミタマですね。ただ、宇賀神と6本の腕は後世のものではとも説明されていた。

⑯阿弥陀如来立像@重文

この仏像は地方仏師っぽいと思わせる阿弥陀如来立像だった。

⑰聖観音立像@重文、⑲聖観音立像@重文

⑰の聖観音は右腕が膝まである観音らしい仏像。平安時代後期で一木。⑱の聖観音は平安前期で一木。この仏像も見比べると面白い!

⑰弥勒菩薩坐像@重文

像高90センチの坐像で、薬師如来の坐像版かと思ったが薬壺を持っていないのだが、説法印だったので阿弥陀如来像と思ったのだが、弥勒菩薩となっていた。満願寺の薬師如来を思い出した。

⑳十一観音立像@重文

あっ奈良・室生寺の十一面観音風味!!

㉑多聞天@重文

→そのほかの境内

本堂から山門。

鐘楼の横に・・

最後に説明書きなど。

▼旅行記

▼セットで行くところ

▼仏像展

#釘無し堂

#国宝

#孝恩寺

#大阪泉州シリーズ

#観音寺

#木積観音

#観音堂

#難陀竜王像

#阿弥陀如来

#虚空蔵菩薩

#大阪

#貝塚市

#木島杣山

#木積

#官恩寺

#木積の釘無堂

#持国天

#薬師如来

#普賢菩薩

#帝釈天

#難陀竜王

#十一面観音

#地蔵菩薩

#弁才天

#阿弥陀如来

#聖観音

#弥勒菩薩

#多聞天

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#やんまあ神社仏閣

#神社仏閣

#仏像

#大阪