やっぱ階段キツイ「長谷寺」鳥取にもあるな~【伯耆シリーズ】【鳥取シリーズ】

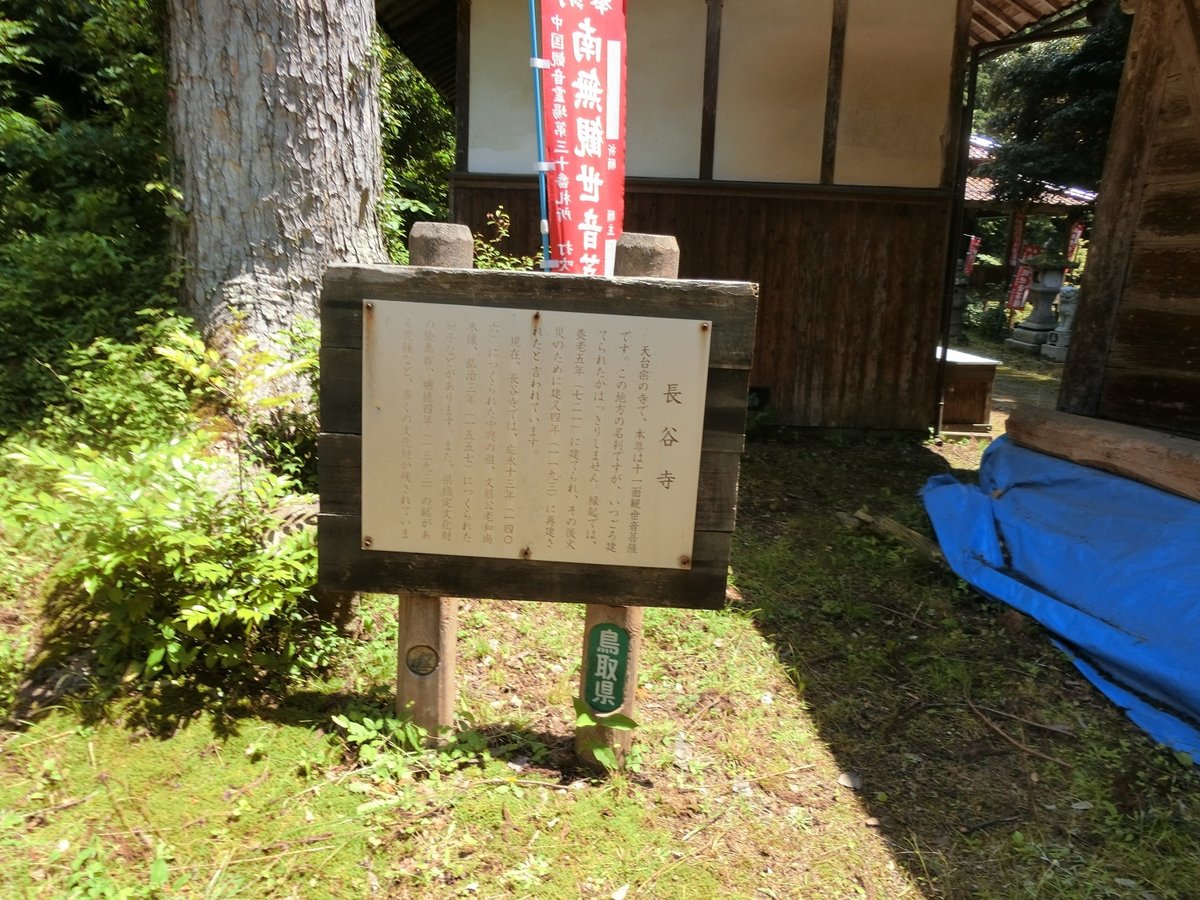

倉吉市の長谷寺です。急な山道を300mほど登った先に奈良時代の創建と伝わるのが「長谷寺」で、奈良や鎌倉と同じく懸造りの名刹。「はせでら」と読みそうですが「ちょうこうじ」です。名は体を表すで、なかなかの歴史と宝物を持つ寺です!

有名な奈良・長谷寺と鎌倉・長谷寺は次のNOTEです。

変更履歴

▼HP なし

▼アクセス

鳥取県倉吉市仲ノ町2960

▼本尊

十一面観音坐像

▼見どころ

この風景の左には家があり、その左に公衆トイレがあるのだが、そこがこの寺の駐車場である。

石門をすぎると地蔵堂がある。

不動堂がある。石仏不動明王が安置されている。

暑いし、キツイ・・・。夏場は避けたほうが良いかも・・。前日に公開した「鎮霊神社(私のNOTE)」からも行けますね。私たちは足元が良さげなルートを選択。

721年、元明天皇の勅願で法道上人が開いたのが始まり

当初は長谷村(ながたにむら)にあり、後に現在地に移された

当初、七堂伽藍が建ち並び隆盛していたが、その後衰退

1192年、源頼朝の命で再興する

1557年、豊臣秀吉の侵攻により打吹城とともに観音堂以外の堂宇は焼失

急斜面に築かれた本堂は寄棟造の南にせり出した懸造りは1500年代後半のもの

1600年、中村伊豆守が長谷寺を深く帰依し、大山寺(私のNOTE)から俊快阿闍梨を召還して再興

仁王門は入母屋造の八脚門で、1676年の造営

本尊の十一面観音坐像は、室町時代前後のもの

本尊の厨子は、桁行1間、梁間1間の入母屋造り柿葺きの大きさで、鎌倉時代に中国から伝わった禅宗様で作られたもので国重文

「仁王門」は、入母屋造の八脚門で、1676年作の仁王像を安置している。

寺務所の前には鎮守堂があり、弁才天を祀る。

本NOTEを書いていて気付いたのだが、屋根の上が面白い。

1536年、天和、延宝、貞享、元禄、安、天保、嘉永の絵馬が多く奉納されている。平安時代前期の貴族・宮廷画家の巨勢金岡が描いたとされる「天分18年白馬之図」が、夜な夜な絵から抜け出して暴れまわったという伝説が残っている。(「天分18年白馬之図」は後ほど紹介)

本堂内の厨子は山陰地方でも数少ない室町時代後期の建造物。外陣は絵馬堂で、中央の天井には方位版の絵馬がある。

本尊は十一面観音で、秘仏のようなので見仏できなかったが、写真で姿が分かるようになっている。顔は奈良・法華寺(私のNOTE)の十一面観音に似ているかもしれない。

そして、十一面観音は立像が多いのだが坐像です。長谷寺なので錫杖を持つ「長谷寺式十一面漢音立像(造語)」だと思っていたので、イメージが違い過ぎて、びっくりしたが「はせでら」ではなく「ちょうこくじ」なんだそうな。。

全体を見ると宋風を感じる姿。ちなみに厨子は室町後期の作で国重文である。納得!

▼旅行記

▼セットで行くところ

----

#階段キツイ

#長谷寺

#鳥取

#伯耆シリーズ

#鳥取シリーズ

#倉吉市

#懸造

#鳥取

#十一面観音

#地蔵堂

#石仏不動明王

#法道

#源頼朝

#豊臣秀吉

#打吹城

#中村伊豆守

#俊快阿闍梨

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#やんまあ神社仏閣

#仏像

#磐座

#旅のフォトアルバム

#わたしの旅行記

#人文学

#神仏習合

#鳥取

#伯耆シリーズ

#鳥取シリーズ