源氏物語ー深い森のように尽きぬ読み処4

(4)ラストメッセージは男性不信?

源氏物語を読んで最近強く印象づけられるのは、この長編が終わりに近づくにつれて作者の紫式部自身の声がはっきりと聴こえてくるような感覚を抱くことです。具体的に言うと、3つに分けられるこの物語の第二部後半から源氏死後の第三部、特に宇治十帖のストーリーを書くときに、作者は読者を楽しませるためというよりも自らの人生観を色濃く打ち出すようになった、という感じがします。

その人生観とは、愛し合う男女の間にも深い溝があることや、恋愛・結婚への否定的な考え方、ひいては女性の生きづらさ、といったことだと思います。加えてそれらと表裏一体のものとして、男の登場人物による愚かしい言動や女性蔑視的な意識が強調されている、というのが私の受け止め方です。

男の描き方の変化を最初に感じたのは、物語第二部の「若菜下」から「夕霧」の帖にかけて登場する「落葉の宮」と呼ばれる女性をめぐる、2人の貴公子=柏木と夕霧=の言葉や行動です。

落葉の宮は朱雀院の第二皇女で、老境の源氏の正妻となった女三の宮の姉に当たります。女三の宮に一方的に思いを寄せていた柏木によって、女三の宮の代わりのように妻に迎えられました。結婚当初から柏木は、女二の宮は母親が身分の低い更衣だったため軽く見る気持ちがあったと作者は記します。

「落葉の宮」と名付けられたのも、柏木が自分の手元で詠んだ侮蔑的な和歌がきっかけでした。その和歌を、詠んだときの柏木の気持ちと合わせて引用します。和歌の訳も含め瀬戸内寂聴氏の現代語訳(講談社)です。

「どうせ同じことなら、あちらの女三の宮をいただきたかったのに、今ひ

とつ自分の運が足りなかったのだ」と、まだ悔やんでいらっしゃいます。

もろかづら落葉を何にひろひけむ

名はむつましきかざしなれども

<桂と葵の両鬘(もろかずら)の挿頭 (かざし)のように

仲よく並んだ姉妹の中から

どうして見栄えのしない

落葉のような方(かた)を

拾ってしまったのだろう> (瀬戸内訳「若菜下」より)

柏木は源氏の正妻の女三の宮への一方的な恋慕から強引に女三の宮と一夜を共にします(それにより生まれた子が宇治十帖で主役となる薫です)。

柏木は源氏を怖れて罪の意識から病が重くなり、世を去りました。

残された落葉の宮を、源氏の息子の夕霧が弔問に通ううちに恋心を訴えるようになりました。落葉の宮は応じませんでしたが、夕霧は「男女の性愛の経験がある女だから口説きやすい」と言わんばかりに彼女に再三迫ります。その過程で二人が交わした和歌を、落葉の宮、夕霧の順に引用します。

われのみや憂き世を知れるためしにて

濡れそふ袖の名をくたすべき

<わたしひとり辛い憂き世の

苦労を身ひとつに背負い

夫の死別に泣かされて

なおまたあなたの邪恋に

噂にされこうも泣かされる>

おほかたはわれ濡れ衣を着せずとも

朽ちにし袖の名やは隠るる

<あらぬ噂をわたしが立てて

あなたに濡れ衣を着せないでも

亡き人に降嫁されたことで

一度立てられた噂は

大方消えもしないのに> (瀬戸内訳「夕霧」より)

夕霧の返歌を意訳すると「あなたの評判はすでに落ちているのだから気にしないで」という意味になり、ずいぶん失礼な内容です。相手の受け止め方に配慮しない無神経さが際立ちます。

出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

夕霧の愛を拒んでいた落葉の宮は、結局自分に仕える女房の手引きで夕霧の思い通りにされる結果となりました。

こうした落葉の宮の境遇を知ったときに源氏の伴侶の紫の上が心に浮かべたのが、前回紹介した「女ほど身の処し方が窮屈で、哀れなものはない。……一体何によってこの世に生きる喜びを感じ、無常のこの世の淋しさも慰めることが出来ようか」という自らの人生にも引き寄せた述懐でした。

物語が第三部の宇治十帖に入り、最後のヒロインの浮舟が登場すると、作者による「男性不信」のメッセージは一層際立っていきます。

浮舟は大君(おおいぎみ)・中の君という宇治の姉妹の腹違いの妹ですが、実は宇治の姫君たちの父親の八の宮が正妻の死後にひそかに関係を持った召人(めしうど)の中将の君との間に生まれた子でした。八の宮は浮舟を認知せずに中将の君との関係も断ち、見捨てたことが明らかになります。八の宮は宇治十帖の主人公の薫から聖のように尊敬される高潔で娘思いの人物として描かれていましたが、一転して冷酷な人物像が露わになりました。

浮舟は薫と匂宮という二人の貴公子との三角関係に苦しみ、宇治川への入水自殺を図ることを決心し、物語はクライマックスを迎えます。

(今回のタイトル画像の写真は今年七月の雨で増水した宇治川の急流です)

薫は、恋慕が叶わずに早逝した大君の面影のある浮舟を秘密の愛人にし、宇治に隠して住まわせていましたが、これを知った匂宮が薫になりすまして浮舟の部屋に忍び込んで愛を訴え、浮舟は理性で薫に惹かれる一方で心と体は匂宮に熱中してしまいました。色好みの匂宮は、真冬の宇治川に舟を出して浮舟を対岸の隠れ家に連れて行き、二人だけで耽溺の時間を過ごします。しかしその濃艶な逢瀬の最中に匂宮は、浮舟を対等のパートナーとしてではなく自分の姉宮の女房にして召人のように気が向いたときに逢う計画を思い描いていたことが記されています。以下、そのときの匂宮の心の中です。

「この人を姉君の女一の宮に、女房としてさし上げたら、どんなに大事に なさるだろう。あちらの女房は身分の高い家柄の者は多いけれど、これほどの美人はいないだろう」 (瀬戸内寂聴訳「浮舟」)

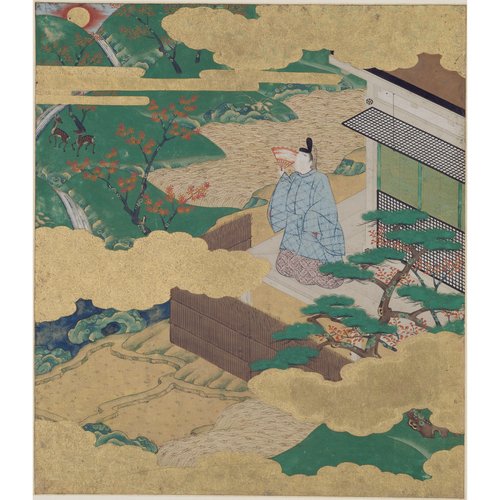

浮舟と匂宮が宇治川対岸に向かう場面

出典:国立国会図書館 NDLイメージバンク

二人の男の間で出口のない悩みに苦しんだ浮舟は入水を決意し、失踪しました。行方がわからないまま浮舟の葬儀が行われ、彼女が死んだと思った男たちは一時は哀しみながらも早々と次の恋愛に走り、それぞれに新たな召人の女性と関係を持ちます。その過程で、彼らが浮舟を対等の恋の相手とは見ていなかった本音がさらに明らかになります。

匂宮は、もともと浮気な御性分なので、この悲しみがまぎれるかもしれ

ないと、次第にほかの女との情事を試されることも、多くなるのでした。

(瀬戸内訳「蜻蛉」)

一方の薫の方は、匂宮の姉の女一の宮に仕えている女房から気配りあふれる弔問の手紙を受け取って嬉しく思い、この女性に宮仕えをさせるよりも「自分の愛人として囲っておきたい」と考えるのでした。

浮舟に対する薫の本音も、次のように記されます。

「正妻という重々しい扱いではなく、気がねのいらない気楽な可愛い愛人

として置いておくには、ほんとうにふさわしい可憐な人だったのに」(同)

さらに、愛した浮舟を失ってさほど経たないときに、薫の変態的な行動まで描かれます。薫は、匂宮の姉の女一の宮が氷を手に持って猛暑をしのぐ姿をたまたま垣間見て見惚れた後、自宅で自分の妻にコスプレのように同じ色の着物を着せて氷で同じ仕草をさせ、密かに楽しみました。

自殺を図った浮舟は、意識を失って宇治川畔に倒れていたところを通りかかった横川(よかわ)の僧都という高僧に助けられ、僧都の妹尼の庇護のもとで心身の回復に努めました。浮舟は男たちとの訣別を心に決め、横川の僧都に懇願して二十歳(はたち)過ぎの若さで出家を遂げました。

浮舟が生存していたことは、横川の僧都が匂宮の母親の明石中宮に話してしまったため、薫も知りました。薫は浮舟と再会するために使者を遣わし、横川の僧都も薫と会うよう勧めましたが、浮舟が再会を拒否した場面で源氏物語は途絶えるように長編の幕を閉じます。そのエンディングでは、薫が「(かつての自分と同じように)誰か男が浮舟を山の中に隠しているのではないか」と考えたことが記されます。不器用ながら愛執から離れて新たな人生に踏み出した浮舟とは対照的な、薫の相変わらず愚にもつかない思考が、作者の結論だったのかもしれません。

源氏物語のこうした終わり方をどう受け止めるか、読者の読み方は様々だと思います。私は、こんな男たちとの恋愛の苦悩から自殺まで図った浮舟の不幸とその再生の可能性を作者が記し、その先は読者の想像に委ねたのではないかと見ています。

また、紫式部は藤原道長の意を受けて一条天皇と中宮の彰子のために源氏物語を書き進めたという見解に私は賛成ですが、宇治十帖を書く時点ではこうしたいわば「公的なミッションとしての執筆」から解放され、自分が書きたい物語を自分のために書いたのではないかと推測します。

これについてさらに興味深い研究者の見方を知りました。紫式部研究の専門家でもある国文学者の山本淳子氏は、今年出版された河出新書「いま読む『源氏物語』」の中で、「宇治十帖で紫式部が書きたいことを書けたのは、仕えていた中宮彰子が背中を押したのではないか」と考えているというのです。この本は、源氏物語を全訳した角田光代氏と山本氏の対談を収めたもので、角田氏の発言も含め示唆に富んだ源氏物語の読み方を数多く知ることができました。

(当コラムは引き続き月2回程度掲載し、次回は11月29日にアップする予定

です。これらの内容も含め、源氏物語の幅広い楽しみ方を記した私の著書『源氏物語 —―生涯たのしむための十二章』(論創社)は、細部のチェックに時間がかかっていて発行は12月になりそうですが、お読みいただければ幸いです。)