心身ともに満たされた「個」の再構築こそが従業員満足度を上げ業績向上へ繋げられる|鍵は意識変容と行動変容です

従来の福利厚生では十分な効果を得られなくなっていませんか

従業員の心身の健康を維持することは、生産性の低下を招かず企業を成長させるために重要です。このフレーズは多くの記事で発信され新鮮味が無くなってきているようにも感じます。読者の中には、その先が知りたいと思っている方も多いのではないでしょうか。

現在、企業の働き方は、出勤と在宅勤務が併用され、人と人とが接することも話すことも減り、代わりにビデオ会議やチャットが意思疎通の中心となっています。印象では、人と接することが減ると、帰属意識や協調性までも希薄になると感じている組織責任者や経営者も増えているようです。

経営的に言い換えると、働くことに対する満足度、生産性や企業競争力を低下させてしまう予兆が出ているのではないかと不安になってしまいます。

これまで従業員に対する施策の中心は、「ヘルスケア」や「ウェルネス」と呼ばれる福利厚生サービスを提供することでした。例を挙げれば、住宅手当を中心に従業員の心身の健康を最大限に高める目的で社員食堂、フィットネスクラブの補助、メンタル面では、遊び心あるオフィス、テーマパークのような会議室、健康おやつなどの ヘルスケア ウェルネスプログラム を外部の提供企業と契約して提供しています。しかしコロナ禍の今、withコロナの今、それらサービスの利用は低下し、期待通りの効果を上げられているのでしょうか。検証が必要ではないかと感じています。

従業員の健康に関する記事を執筆しています。併せてお読みいただけると嬉しいです。

労働者の価値観の変化

「働く人が、自分のために働く。その意識が、会社全体の生産性向上につながる」とこれまで以上に考えることが多くなってきました。

働き方の多様化、生き方の多様性が叫ばれる社会で、一番大切にすべきなのは、「個」そのものと考える人が増えてきています。はたらく人、その一人一人の在り方を認め、個を尊重し、自分のための人生を送って初めて、人は「働く」意義を自分事として捉えられるようになるのではないでしょうか。

心身ともに満たされた「個」の再構築こそが、従業員が組織に対する愛着を醸成し、チーム、会社全体の大きな意識改革、そして組織の成長へと繋がる第一歩になるのではないでしょうか。

なぜ働くのか

なぜ働きたいのか

どう生きたいのか

何となくでいいから理由を見つけたら

周りのことも考えてみよう

そうすると見えないものが見えてきたりする

人生の中に自分と家族

会社とどう付き合っていくのか考えてみよう

心身ともに満たされた「個」の再構築こそが従業員満足度を上げ業績向上へ繋げられる

従業員満足度をあげることで、サービスの品質を上げ、顧客満足度向上に繋げ、業績が向上するという一連の循環「SPC」が注目されています。企業が成長していくには、従業員に投資をし従業員満足度を上げることが、結果的に業績をあげることに繋がると考えられています。

心と体の健康とQOLの重要性

従業員満足度を上げるためには、一人の人間の心と身体の健康と、QOLを維持し、高めることが大切です。病気であるか、そうでないかに関わらず、心が満たされているか、自分の人生を生きているという感覚と自己受容こそが真の健康的な人生を送るための大きな基盤となるはずです。(QOL:クオリティ・オブ・ライフの略称 生活や人生の質、という意味)

しかし組織の中にいると、職場環境、人間関係、時間管理、家庭との両立、季節性の疾患等、様々な要因で心と身体にストレスを抱えることがあります。仕事に追われる職場環境でストレス状態に気がつかず、心身を置き去りにしてしまうことでより悪化し、休職や退職の原因なっています。退職理由 TOP5 を見ると、待遇や福利厚生に対する不満の大きさや精神面のストレスも挙げられています。

コロナ禍で、働き方の見直しと共に、現行の福利厚生の見直しに多くの企業が取り組んでいますが、根本的な改善に至っていないのが実情のようです。

従業員満足度を高める福利厚生とは

世相を反映した従業員が求める福利厚生の変化とは?

2019年に比べて2020年はヘルスケアサポートへの需要が38.6%から67.2%にまで上昇しています。また、自己啓発支援も35%から64.8%に上昇。より個人としての在り方、健康に対する意識が急上昇しているのが分かります。

性別・年代別 従業員が求める福利厚生ランキング

そして年代別で比べてみると、男性は40代以上、女性は全年齢層でヘルスケアサポートが上位にランキングされています。実際に休暇を得ると同時に身体へのケアが求められている結果となっています。

従業員の価値観の変化に伴って法定外福利厚生と産業医の貢献度を再考することが必要なのではないでしょうか

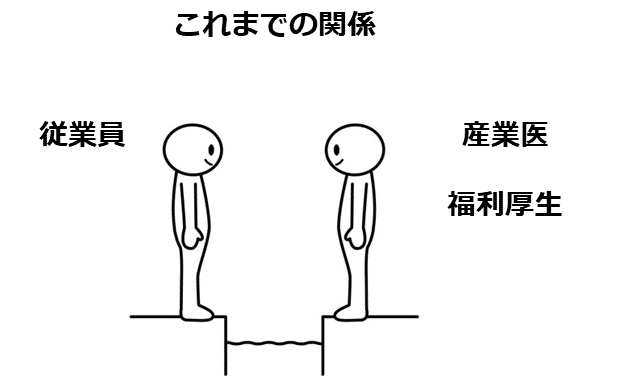

ヘルスケアの施策というと、健康診断や体力向上の福利厚生施策を考え、メンタルサポートというと、産業医の配置を検討する企業が多いと思います。しかしそれら施策と従業員との間には、見えない溝があることに気づきました。

この2つの溝とは、一つ目は、使いたいと感じない 使いにくい福利厚生メニューと、二つ目は、社内に何時いるのか分からない 相談したい時には不在ばかりの産業医のことです。いずれも外部へ高額な費用(従業員の儲け)で委託しているのに関わらず、その貢献度がなかなか上がらないことに悩んでいる経営者は多いのではないでしょうか。

本来、福利厚生や産業医というのは従業員のために実施している施策なので 見返りを見通した投資 と認識しなければならないと思います。法律で定められているとはいえ、その貢献度を図らずコストととしている経営者の意識を変える必要があるのではないでしょうか。

もし従来の福利厚生サービスと産業医の配置で従業員の要求に応えるとすれば、この見えない溝を埋めなければなりません。

そこで私たちの提案は、企業内に 保健係 を新設し 溝 を埋められないかと考えています。保健係については、別途記事にしていますのでそちらでご説明させて頂きますが、この保健係を従業員の中から育成し、その過程で社内の健康意識を醸成させることで従業員の要求に応えたいという考え方です。

価値観の変化に伴う労働環境への要求をどう満たしていくのか、企業は今、真剣に向き合う必要が出てきているのではないでしょうか。

満足度が上がるヘルスケア、メンタルサポートの鍵は意識変容と行動変容です。

一人ひとりが心と身体の声に気がつき認識する意識変容を起こし、それに応じたケアを怠ることなく実践し他人へ伝えようとする行動変容へと変わっていくこと、つまりエンパワーメントを引き出すことが非常に大切です。そしてこのプロセスが循環して続くことが 満足度が上がるヘルスケア メンタルケア の基本となると考えています。

エンパワーメントが引き出された健康意識の高い従業員が増えていくと、福利厚生などで外部のサービスを手当たり次第に導入するよりも、こうした人物を企業内に増やすことが、従業員同士の相互理解を深め、悩んだ時に気軽に相談しやすい環境を組織内部から醸成することに繋げることができるようになります。

このような職場環境では、医師の診断を受診するか迷っている、自覚はないが周りでは気づいている場合など、健康意識の高い従業員が自発的に声掛けをするようになっていきます。そして従業員同士のコミュニケーションが誘発され、他人への配慮や気遣いが日常的になり、それが個への尊重へ繋がり、結果的に従業員の満足度が上昇すると考えています。

私たちはこの様な従業員を 企業版 保健係 と称しています。そして従業員の健康意識を向上させ、その中から保健係を輩出する 「心と身体のヘルスケアビギナープログラム」と「ヘルスケアマイスタープログラム」という2つのサービスを提供しています。ご興味ありましたらどうぞお問い合わせください。

エンパワーメントとは

この記事では、意識変容と行動変容という意味で使っています。

本来の意味としては、個人や集団が本来持っている潜在能力を引き出し、湧き出させることを意味しており、「権限委譲」や「能力開花」と訳されます。組織における自律性の向上、社員が持っている能力の発揮、意思決定の迅速化といったメリットが期待できる。と解説されています。

これからの健康施策が目指すエンパワーメント好循環スパイラル

併せてご一読頂きたい記事です。

矢印株式会社は好きなことを仕事にしています。

企業紹介や事業内容、そして経営指標、統計オープンデータ、メンタルヘルス、マーケティングなどの経験も記事にしています。

--- yajirushi owned media ---

note Twitter

Instagram Facebook YouTube

矢印株式会社のご説明

経営者の職務経歴 LinkedIn

矢印株式会社 Contact|お問い合わせ

LINEから気軽に Contact|LINE WORKS