SNSにおける「数字」の力📈 / [4分記事]

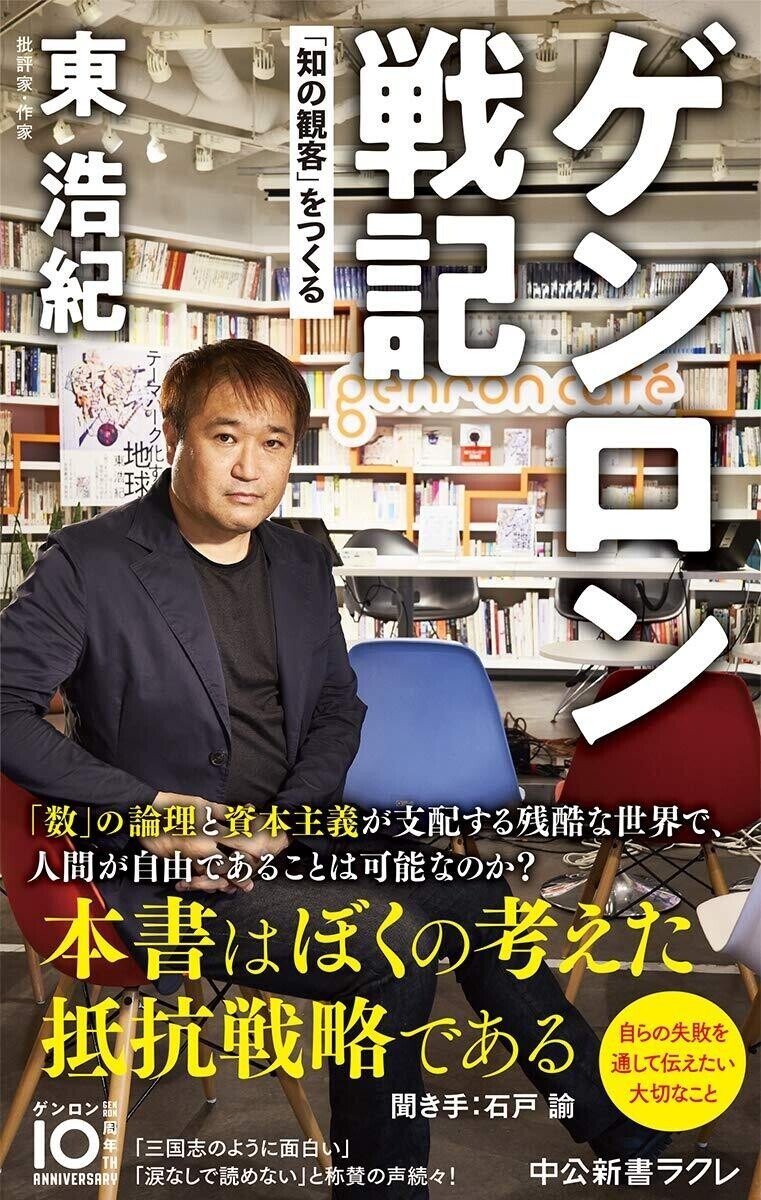

この記事では「ゲンロン戦記」に書かれていた、「SNSと『数字』」の関係性についてお話ししようと思います。

◉ブログ

_1.SNSと「スケール」のお話

SNSは「数字」が顕著に現れる世界です。Twitterであれば「いいね・リツイート」、Noteであれば「スキとPV」など、コンテンツの価値が目に見える形で証明されます。何だか、学校の成績みたいですね…。

東浩紀さんは、著書「ゲンロン戦記」にて以下のことを主張しています↓

とりわけ問題なのは、SNSが普及すると共に、言論においても文化においてもまた政治においても、しっかりとした根拠の上で地道に数字を増やしていくより、「今この瞬間に耳目を集める話題」を打ち出し、

有名人やスポーツ選手を使って「炎上させる」方が賢く有効だという風潮になっている。

引用:ゲンロン戦記 一部抜粋

確かに地道にYoutubeを頑張っている一般の方と、世間一般に認知されている「芸能人」や「炎上して急上昇に載った動画」を比較すると、その「数字の差」に愕然とします。

_2.数字の世界「SNS」が普及した理由とは

Twitterはアメリカで2006年に創業され、日本語版が始まったのが2008年のことです。またFacebookは2004年創業で、日本語版は同じく2008年になります。しかし、SNSが日本で爆発的に普及するのは「2010年代」のことです。

SNS普及の最初のキッカケとなったのが、「2011年の3月11日の東日本大震災」と「東京電力福島第一原子力発電所事故」になります。

Twitterは震災を機に一気に普及したことが知られています。それは「政治の風景」も変えていきました。震災後は原発再稼働に反対する運動がSNSで起こり、2010年代後半にはSEALsのような新しい形のデモが生まれました。

これらは「SNS」がなければ存在しなかったでしょう。

引用:ゲンロン戦記 一部抜粋

この頃、世界では2010年代末から2012年に掛けて「アラブの春(中東の民主化運動)」が起きましたが、ここでも「SNS」は大きな役割を果たしました。

↑「アラブの春」について詳細はこちら

またイギリスでは「EU離脱」が国民投票によって決まり(2016年)、アメリカではトランプ政権が誕生(2017年)など、「市民の分断を印象付ける出来事」が相次ぎます。

ここ数年で話題に上がった「香港の民主化デモ」に関しても、SNSが無ければ大規模化しませんでした。こうして異常なまでに肥大化した「SNSの数字」に、私たちは少なからず影響を受けて過ごしているのです。

↑「イギリスのEU離脱」について詳細はこちら

_3.まとめ

Youtube, Twitter, Facebook, Instagramなど、人気のSNSのほとんどは「数字の力」が大きく影響を及ぼしています。

Noteにおいても、「とにかく共感できる記事」「フォロワーをとにかく増やす」「質を無視して記事を量産する」など、数字を増やすことだけを考えればその方法は簡単です。しかしその記事に「本質的な価値」があるかは疑問が残ります。

炎上などによって稼いだ数字は、「短期的、局所的」には有効かもしれませんが、「長期的、全体的」に見ると確実にそれは文化を貧しくすることに繋がります。

引用:ゲンロン戦記 一部抜粋

数字ばかりに捉われず、「自分が大切にしている価値観」を基にSNSを扱えたら良いなと私は考えています。

ここまで記事を読んでいただき、ありがとうございました。

ブログはこちら↑

いいなと思ったら応援しよう!