忘れちゃいけない、方程式。(小沢健二『企業的な社会、セラピー的な社会』

小沢健二の音楽が好きだ。

「ぼくらが旅に出る理由」を初めて聴いたとき、ポールサイモン の「You can call me Al」まんまじゃないか!と思ったものだけれど。

ただ、歌詞を読んだり、彼の演奏をみていると、パロディなんかではなくて、そんなことよりも深いところで、おざけんの音楽の世界は広がっていること気付かされ、すっかりファンになった。

そんなオザケンは、音楽業界にカムバックするまで、20年ほどのお休みをとっていて、その間にうさぎという連載を細々と続けていたそう。

大手書店で流通しているものではなく、彼のコンサートや展覧会で、こっそりと売られていた書物がある。

その一つが、「企業的な社会、セラピー的な社会」と言う本だ。

今日はこの本からまなんだ、忘れちゃいけない方程式について考えてみたい。

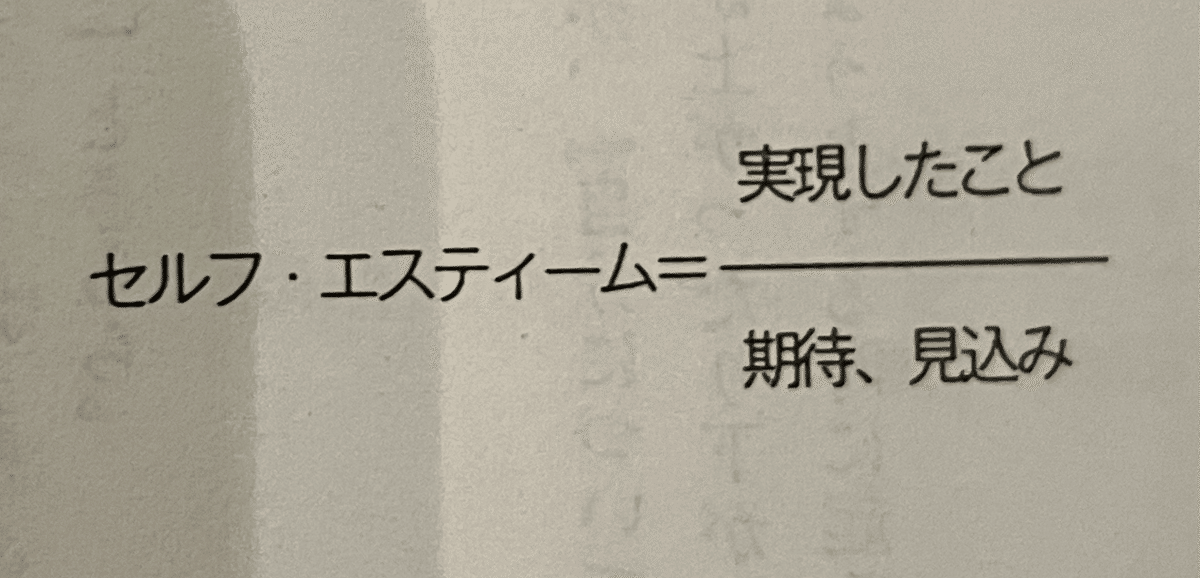

その方程式は、セルフ・エスティーム。

つまり自己肯定感を生み出すための方程式。

具体的には、次のような数式で成り立つ。

この方程式の意味について、オザケンは著作の中で、以下のように説明している。

「この式を見ると、セルフ・エスティームを上げるには、二つの方法がある。一つは、実際に『優勝する』とか『料理を上手く作る』とか、良いことが実現するように、がんばること。これは、分子を大きくして、セルフ・エスティームを上げる方法。もう一つは?』

分母を小さくする方法。期待しないようにすること。見こみがないと、あらかじめ思いこむこと。大きな望みを持たないこと。諦めた気持ちでいること。そうすると、分母が小さくなって、セルフ・エスティームは、自動的に高くなる。

つまり、自分に期待して、自己肯定感を上げる方法と、自分に期待することを諦めて、自己肯定感を上げる方法があると言うのだ。

これは、目から鱗だった。

確かに、これはとっても難しいことだから、自分にはできない。そういってしまえば、自分のメンツは潰れずに、自己肯定感を維持できてしまう。

チャレンジすることは、失敗が伴うことだから、その時々に自己肯定感を下げることになる。そして、これは、あんまり面白いことではない。

だから、短絡的に、自己肯定感を維持するためには、二つ目のルールである、「期待値を下げる」ことによって、自己肯定感を上げる方法に走りがち。

けれども、これは本当に自己肯定感をあげる、最善の策なのだろうか?

私はそうは思わない。

人間はやったことについて、満足ができる生き物だと、誰かが言っていた。

そうだと思う。やろうと思った事は、じぶんを幸せにしてくれない。

やったことは、どんな結果であれ、じぶんに満足感をもたらしてくれる。

だから、どんなに一時的にしんどかったとしても、わたしは、自分に期待することをやめない。

じぶんに期待して達成した事があるから、じぶんに自信がつき、自分を信用できるようになった。

だから、だからこそ、この方程式を思い浮かべた時に、安易な解決策をとらないようにしたい。

自分に期待して、きょうも歩んでゆきたい。

おまけ

とはいっても、人生は人それぞれなので、「それはちょっと」と思う方に、この曲を贈ります。(おざけんのなかで、大好きな曲の一つです。)