あーハイハイ、と思ったら予想外だった。

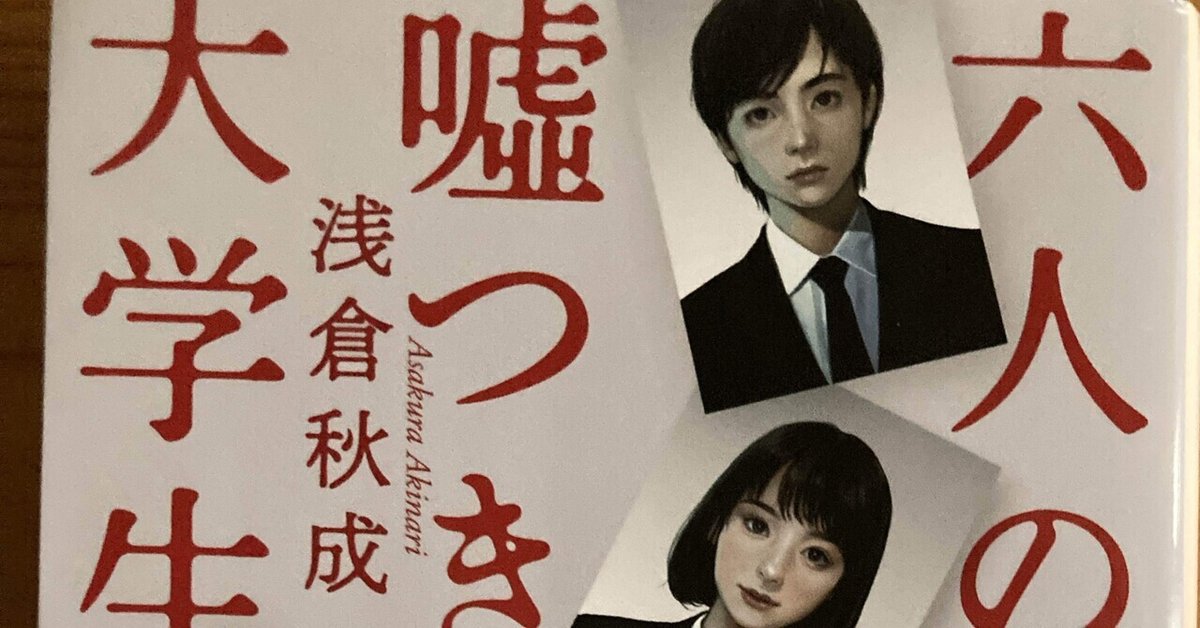

就活や採用活動を題材としながら現代世相を(批判的に)書く小説というのは、定期的に出てくるんやな…と思った表紙デザイン。

画一的な服装、髪型

それ用に整えた誠実そうな雰囲気

意欲と向上心に溢れた自己PR

が、学生側だとして、

目指したい理想の未来社会

その実現に邁進する社員たち

仕事もそれ以外も充実した生活

を見せるのが企業側。

そんな揶揄をされるのだろうなぁ、と思って読み始めたら、ま、そういう側面もありながら、でも、全然違っていた。

この小説の主題は、何も就活や採用活動の実態を暴くことではなくて、現代の私たちの、「人の見方、自分の見せ方」、効率性とリスク回避を重視するばかりに、チラッとでも見えた一面から全体感を簡単に判断し、向き合い方を決めてしまう、とっても表面的な人間付き合いへと問題提起だと思う。

読み進めるほどに、見えてなかったことがわかってきて、あぁ、そういう背景だったのかと納得したり、その人の評価がガラッと変わったりする。

でも、「書かれてないんだから、読み手の私が判断を誤っても仕方がないよね?」とも思っていた、読み終わった直後の昨日は。

でも一夜明けて考え直してみると、著者が「書いてない」ことは、要するに、チラ見で人や事象を判断して「それってこういうことでしょ」と簡単に評価してサッサと次にいってしまう、コスパとタイパを優先しがちな私たちには見つけられない事象ってことだな、と納得した。

面白かったです。

個人的には、主人公の1人である、嶌さんには、最後に言ってほしいことがあった。あなたでなければ言えないことだ。いや、言ってしまったら出来過ぎなので、フィクションの中では言わない方がいいのか。

でも、現実社会で、学生からあのような質問を受けた人には言ってほしい。本当に自分の感じていることを、「あくまでも私の例なので、会社の出してる情報ではありませんが」と断ってでも話してほしいなと思う。

そして、「そういう意見もありますね!」と、その意見を認める人事(会社)が増えてほしいなと思う。

現実社会でそういう発言が許される企業が増えれば、こういうフィクションの世界でキレイな終わり方を描いて見せても、きっと「出来過ぎ」感は出ないと思うから。