【ファジサポ日誌】134.最終戦の論点 ~第38節(最終節) 鹿児島ユナイテッドFC vs ファジアーノ岡山 ~

最終節にして、今シーズン最も評価が難しいゲームになってしまった。

これが率直な感想である。

逃した獲物の大きさは言うまでもないことだが、戦えていない訳でもなく、相手のデキを踏まえると、こうなるかとも思える。

いわゆるモヤモヤが募る一方で、最終戦から数日が経過し、次へ向けて気持ちが切り替わっている自分自身もいる。

となると、次に繋がる何かをこのゲームから見出さなくてはならない。

まだ、この先サッカーを楽しめる幸せを胸にして。

振り返ります。

1.試合結果&メンバー

前節プレーオフ進出を決めた岡山は、他チームの結果に関わらず、この最終節で勝利すればシーズン4位が決定、プレーオフ1回戦をホームで開催できるアドバンテージを得られる可能性がありました。

しかし、結果は来シーズンのJ3降格が決まっている19位鹿児島を相手にスコアレスドロー。千葉に勝利した山形に抜かれて5位でフィニッシュ、プレーオフ1回戦は4位山形のホームで開催、山形にホームアドバンテージが適用されるため、岡山の勝ち上がりの条件は勝利のみとなります。

2年前のプレーオフ、3位岡山ホームで開催された1回戦の相手は奇しくも当時6位の山形、0-3で完敗を喫し1回戦で敗退した試合は記憶に新しいところです。一方、山形は通算5度目のプレーオフ進出にして初のホーム開催となります。

最終節を終えましたので、先にシーズン成績についても触れたいと思います。昨シーズン(10位)が13勝19分10敗(42試合)であったことを考えると、4試合減少(38試合)した今シーズンにおいて勝利数が4増えている点、引き分けを5減らしている点、更にはクラブ新記録となる7敗で終えている点は補強効果を踏まえても高く評価出来るといえます。

好成績の最大要因は、何と言ってもクリーンシート20試合(リーグ1位)、29失点(リーグ2位)を誇る堅守によるところが大きいと思います。

一方で、最後までプレーオフ進出を争った7位千葉までの中では17勝は最少、48得点も最少となりました。

ゴール期待値についてはリーグ5位でありながら、やはり7位千葉までの中では唯一実際のゴール数との差分がマイナスになっています(-0.266)。

当初の目標であった自動昇格に届かなかった原因のひとつとして、決定力不足などの得点を決め切れない課題は、高いレベル(昇格争い)において依然として残ったといえるでしょう。

この鹿児島戦でも今シーズンのチームのこうした傾向はみてとれたと思います。

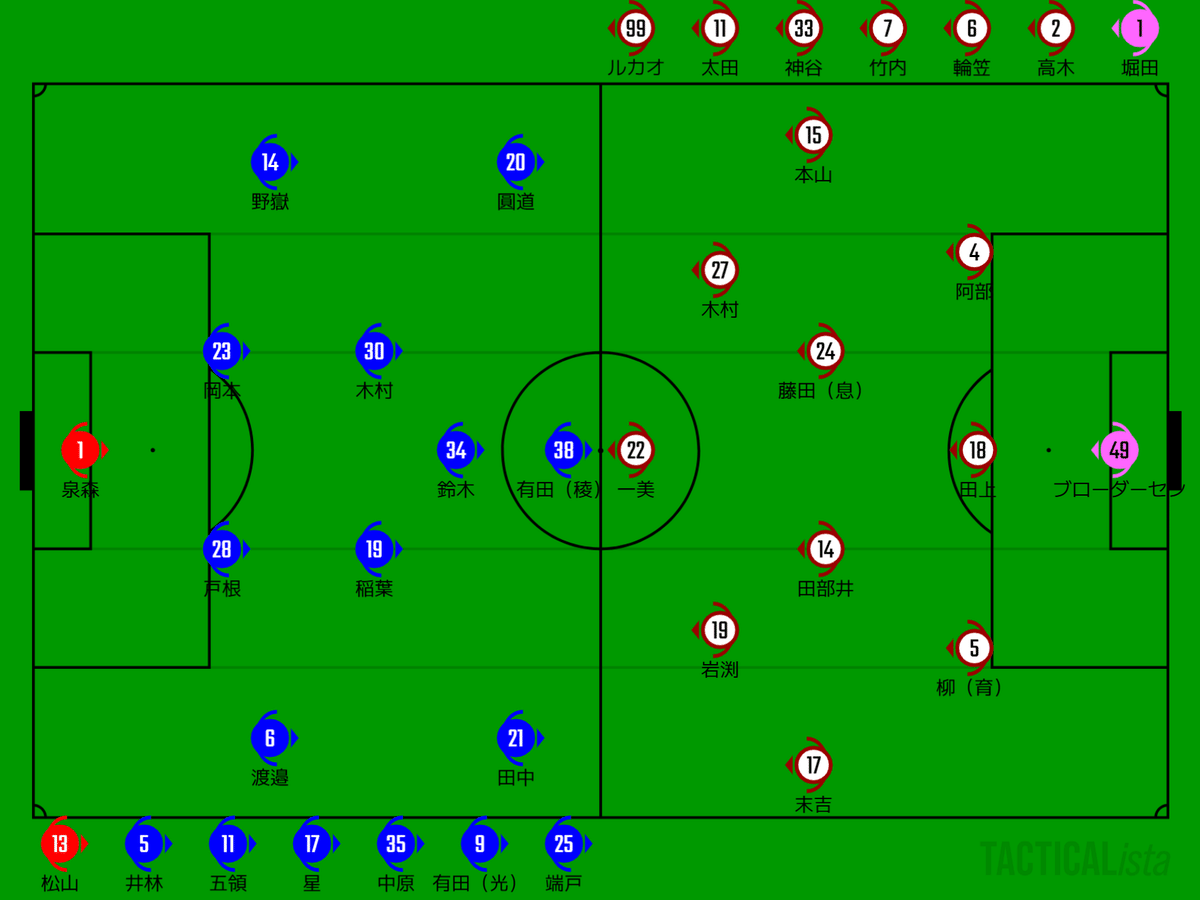

メンバーです。

岡山はLCB(43)鈴木喜丈がメンバー外となり、最近数試合クロージングで登場していた(5)柳育崇が入りました。

もちろん詳細は不明ですが、(43)鈴木に関しては明らかな異変でなくてもコンディションに配慮した起用が必要であることは、毎試合観ていれば伝わってくる点はあり、これは前節プレーオフ進出を決めた状況においてその配慮が必要であったと解釈しています。

(43)鈴木不在の際のLCBについては、(15)本山遥や(5)柳(育)が務めることが多かったと思いますが、(15)本山はこの試合もRWBで先発、同ポジションで起用された最近2試合のデキが秀逸であったことを踏まえても、このポジションから外すことは考えにくく、最近でも(43)鈴木との途中交代によりLCBに入ることが多かった(5)柳(育)の起用は順当であったと考えます。

(2)高木友也が久々にメンバーインした点も目を惹きました。

一方、鹿児島は4-2-3-1のシステム自体は変わりありませんが、スタメン4人に変更が加えられました。RSB(6)渡邉英祐、CB(23)岡本將成、CH(30)木村祐志、(19)稲葉修士と最終ライン、中盤に手が加わっています。

引退発表があった(30)木村をはじめ、契約満了が発表された(される)選手が数多くメンバー入りしている点も特長的でした。

2.レビュー

試合全体を振り返りますと、前半は鹿児島がかなり飛ばしていたように見えました。多くの時間帯で岡山を押し込み決定機をつくっていきます。

対する岡山も随所に決定機を迎えますが、鹿児島同様に決め切ることが出来ません。

ホーム最終戦で良いところをサポーターに魅せたい鹿児島と、それにおつき合いしてしまっている岡山の構図は、お互いにオーバーペースを招き、後半は前半と比べるとやや低調な試合展開となります。その中でもお互いに交代選手を中心にチャンスを創り出しますが、ゴールを割る一押しまでにはお互い出来ずにドローに終わったという展開でした。

非常に前向きに戦ってくる鹿児島に対して、岡山は終始主導権を握れなかったといえます。

その原因について考えてみましょう。

(1)鈴木喜丈の不在について考える

彼の存在は岡山の攻守において欠かせない存在であることは間違いなく、彼が出場した今シーズン24試合において、チームは13勝9分2敗と好成績を上げています。逆に言えば、彼が不在であった試合が4勝5分5敗となれば、岡山の浮沈は(43)鈴木に懸かっていると考えられても止むを得ない面はあるのかもしれません。

こうなりますと(43)鈴木がいない岡山は勝てない、または勝てる確率が格段に落ちるという話になってしまうのですが、しかし、筆者はそのようには考えていません。

まず今シーズンの(43)鈴木不在時の大部分が、チーム全体で故障者が続出していたシーズン第2クールとほぼ重なっていたことから、成績面で大きな差が出ていること、また今節のようにLCB(5)柳(育)が先発したアウェイ仙台戦(第17節)では4-1で勝利出来ているように、暗に(43)鈴木の出場、欠場を岡山の試合結果の直接的根拠には結びつけて考えたくはないのです。

ここで、鹿児島戦から(43)鈴木不在による攻撃の差と、不在でも攻撃が機能した場面を採り上げてみたいと思います。

まず5分5秒の場面です。

岡山最終ラインからのビルドアップです。

鹿児島は4-4-2のブロックを敷いています。中盤以下がやや低い構えです。

左の(5)柳(育)が持ち上がろうとするのですが、鹿児島OMF(34)鈴木翔太が中を切りながらプレッシャーをかけます。(5)柳(育)は若干外に持ち出しながら、前線のLST(19)岩渕弘人を目がけてフィードしますが、鹿児島のRSBとCBに挟まれてボールを奪われます。

岡山が鹿児島陣内でマイボールにすることが出来ませんでした。

同じようなシーンで(43)鈴木がどのような動きをするのかイメージしたのが赤丸と点線です。

鹿児島の前線2枚と中盤の間には広めのスペースがありましたので、(43)鈴木が万全であれば、鹿児島(34)鈴木を躱して、前方のスペースへもっと持ち運んでいたと思います。この持ち運びに連動して、岡山の最終ラインは上がっていき、自ずと鹿児島陣内でのコンパクトな陣形形成が可能となるのです。

(5)柳(育)も持ち運びを試みようとはしているのですが、若干ヘッドアップ気味で相手にパスコースを読まれているきらいがあり、その分相手に奪われやすくなっているといえます。

(43)鈴木が赤丸のあたりまで、持ち運んでLWB(17)末吉塁らとのワンツー、ワンタッチパスで前線に進出するのがいわゆる「喜丈ロール」です。前節藤枝戦の後半でもみられた形です。

つまり(43)鈴木不在の影響は岡山が自陣左サイドを起点に攻撃を行うにあたっては大きく影響は出ていたことは事実です。

元々ボランチで、足元の技術が光る(43)鈴木と強さが売りの(5)柳(育)とでは、プレー特性が異なりますので当然こうした差は特に攻撃面では出てきます。

では、岡山の左サイドからの攻撃が機能していなかったかと言えば、そうとも言えないのです。今度は37分10秒~の場面をみてみましょう。

最終的にRST(27)木村太哉の決定機に繋がった場面で、岡山の攻撃が機能した場面といえます。

岡山陣内右サイドでの攻防が続いており、(15)本山からのスローインをCF(22)一美和成が落としCH(24)藤田息吹へ、この時(19)岩渕が非常に良いポジションにおりパスを欲しがっているのですが、山下主審がパスコースを消してしまっています。

それはさておき、(24)藤田(息)は左サイドの(17)末吉へサイドチェンジ、ここでサポートに入った(5)柳(育)が縦へのパスを匂わせて、再び(17)末吉へ、右サイドから中央へ寄せられていた鹿児島に対して、(17)末吉は左サイドの広いスペースから高精度のクロスをゴール前へ送りました。

先ほどの場面と何が違うかは一目瞭然なのですが、右を噛ますことで左に広いスペースをつくっている、鹿児島を左右に振れている点です。

岡山は左から左という同一サイドの推進については(43)鈴木の不在によって迫力を欠いたのですが、サイドチェンジを交えた左からの攻撃に関しては有効な形をつくれていたのです。

この形をもっと増やすことが出来れば、より期待値が高まる決定機もつくれていたような気がします。

今シーズンの岡山の攻撃面の成長に、左からのビルドアップに頼らなくなった点が挙げられると思います。RCB(4)阿部海大が(43)鈴木のような持ち出しを右サイドで展開出来るようになったからであり、右からも運べるようになったことから、左からの攻撃がより活きる、喜丈ロールも更に効果的になるという副次的な効果もあったと思います。

この試合に関しては実は右サイドからの持ち運びや崩しが少なかったように感じました。

鹿児島戦と前節藤枝戦の(4)阿部のヒートマップです(SPOETRIAより)。

今シーズンの(4)阿部のヒートマップは藤枝戦のように4バックの右SBを想起させる形になることが多く、調子が良い時は相手陣内ピッチ中央付近まで濃い緑色で描かれます。

これが今節は鹿児島に封じられてしまいました。

岡山の右サイドからの攻撃が停滞してしまった大きな要因と考えます。

パス関連の各種データをみてみましても、(4)阿部、(15)本山の右サイドが常に低い位置でのパス回しを余儀なくされていることがわかります。

封じられてしまった原因は主に2点あったと考えます。非常にシンプルな理由です。

(2)岡山右サイド停滞の理由

これは、パスネットワーク図よりも鹿児島のロスト位置を見ていただいた方がわかりやすいと思います。岡山の右サイド、鹿児島の中盤と前線の辺りに集中しています。これは鹿児島GK(1)泉森涼太からのゴールキックを岡山(4)阿部らが跳ね返したものもかなり含まれていると思われます。

鹿児島最終ラインは岡山前線からプレスを受けると、無理せず(1)泉森へと戻すシーンが多くみられていたと思います。これは(1)泉森の飛距離が出るキックを活かした戦術で、岡山の前線を引きつけて、飛距離を出すキックで岡山最終ラインを後方へ押し込み、岡山の陣形を間延びさせるねらいがあったと思われます。

鹿児島の保持時はCF(38)有田稜とOMF(34)鈴木が縦関係になるため、空中戦の対応は(18)田上と(4)阿部でそれぞれ行わなくてはならず、(4)阿部としてはなかなか攻撃参加する機会を得られませんでした。(15)本山も(4)阿部に連動して動きますので然りとなります。

この鹿児島の戦法、岡山が苦労したアウェイ甲府戦に似ているとも感じました。

そして、もう一つが鹿児島RSH(21)田中渉の神出鬼没な動きです。

後半途中からポジションそのものを変えたことは加味しなければなりませんが、RSHの立ち位置ではないことがよく分かります。逆サイド、中央、最終ラインのカバー、前線への飛び出しと「戦術田中」と呼べるようなロールぶりでした。

しかし、岡山は(21)田中のロールな動きのギャップで苦労するというよりは、ダブルボランチの脇にポジショニングされた際に、岡山ダブルボランチに対して数的優位をつくっている場面があり、岡山ボランチはセカンド回収で苦労する。それとやはり、右サイドに位置した際に、(4)阿部や(15)本山の前進スペースを消している点が岡山としては効いていたと思います。

これも岡山は似たような形を経験しています。ホーム秋田戦です。

岡山は実はこの右サイドから前進出来なかったことが苦戦の大きな要因になっていたと思います。この試合、右の(27)木村に3度の決定機が訪れた訳ですが、左からの前進が機能した分、右シャドーの(27)木村にゴールチャンスが生まれていたと考えるなら、右でつくれなかった分、決定力で優れる左シャドーの(19)岩渕にチャンスが生まれなかったとも言い換えられるのです。

これを鹿児島との相性とみるのか、鹿児島の術中に嵌ったとみるのか、今後プレーオフを戦うにあたり大きく影響してくるような気がします。

(3)その他

あと何点か気づいたポイントを述べたいと思うのですが、鹿児島のダブルボランチ、特に(19)稲葉修士のトランジションの速さに岡山は何度かカウンターのチャンスを潰され、セカンドの回収でも優位に立たれました。

また、CB(23)岡本の果敢に前へ出てくる積極性や対人の強さに(22)一美が封じられた点も痛かったです。

岡山は後半にいつもどおりにMF(33)神谷優太とCF(99)ルカオを投入、前線の推進力アップを図りますが、単発な攻撃に終始していた場面が目立ちました。第2、第3の動き、ボールホルダーに対するサポートが不足していましたが、明らかに選手全員が走れなくなっていると感じました。

いわき戦から勝負どころを3連勝、どの試合も肉体的にも精神的にもハードな戦いであったことを考えると、4位ホーム開催が懸かっているというモチベーションのみでは十分に戦えなくなっていたのかもしれません。

もちろん、前半から鹿児島に走らされてしまったという点も見逃せません。

3.まとめ

以上、鹿児島戦について上手くいかなかった理由を論点を絞って考えてみましたが、今シーズンの岡山のサッカーは、全ポジションでハードワークが前提にあり、上手くいった試合では各選手力を出し切ってしまうので、好調が長くは続かないという特性を改めて感じる一戦となりました。

そこへ降格が決まっているチームとは思えない鹿児島のモチベーション高い戦いぶりが相まり、岡山は苦戦を強いられた訳ですが、その割にはドローで済んでいますし、1本でも決定機を決め切れていれば勝利出来ていたという見方も可能といえ、それなりに地力を示すことは出来たと考えます。

しかし、岡山にとってイヤなことをたくさんされてしまった試合ともいえ、これは当然山形は参考にしてくるのであろうと予想しています。

この点はまた別稿で触れてみたいと思います。

鹿児島は強かった。

今回もお読みいただき、ありがとうございました!

※敬称略

【自己紹介】雉球応援人(きじたまおうえんびと)

地元のサッカー好き社会保険労務士

日常に追われる日々を送っている。

JFL時代2008シーズンからのファジアーノ岡山サポ。

得点で喜び、失点で悲しむ、単純明快なサポーターであったが、ある日「ボランチが落ちてくる」の意味が分からなかったことをきっかけに戦術に興味を持ちだす。

2018シーズン後半戦の得点力不足は自身にとっても「修行」であったが、この頃の観戦経験が現在のサッカー観に繋がっている。

レビュアー3年目に突入。今年こそ歓喜の場を描きたい。

鉄道旅(独り乗り鉄)をこよなく愛する叙情派。