【大内家の野望 新生】 第8話:畿内平定戦 〜足利幕府の滅亡

※この記事の本文部分は、どなた様も無料で全文読むことができます。どうぞお楽しみください。

メールマガジン『ビジネス発想源 Special』にて約8年、400回にわたって連載し、AmazonのKindleストアで多く電子書籍化もされている、歴史から経営やマーケティングのヒントを学ぶビジネスコンテンツ『歴史発想源』。

今年7月に新発売となったコーエーテクモゲームスの歴史シミュレーションゲーム『信長の野望 新生』を使って、その第1章「大内二代篇」の状況から天下統一を目指す番外篇「大内家の野望 新生」を連載しています。

▼第8話:畿内平定戦 〜足利幕府の滅亡

■丹波の雄・赤井家を攻略せよ

大内家が竹田城・此隅城を攻め落として赤松家を滅ぼしたタイミングで、丹波国の赤井家との同盟期限が切れた。できれば西側の毛利家ともうすぐ同盟期限が切れそうなので毛利家と決着をつけたかったのだが、一応同盟を結んでいる尾張の織田家や越前の朝倉家などが、どうも赤井家を侵食しそうだ。だったらこの手で葬った方がいいな。

同盟を組んでいる朝倉軍には、越前から建部山城(京都府舞鶴市)を攻めてもらう。東からの来襲に、赤井軍は各城から建部山城へと救援の兵を送る。建部山城だけでなく、八上城(兵庫県丹波篠山市)、黒井城(兵庫県丹波市)など赤井家の諸城へと進軍開始。3面作戦なら太刀打ちはできまい。

さらに同盟者の本願寺家の所領も通過させてもらって、八木城(京都府南丹市)までも狙う。4城同時に攻められては、赤井家も大混乱で軍勢が右往左往。一気に勝負をつけさせてもらおう。

黒井城だけは毛利家が援軍を出せる距離だったので、一緒に攻めてもらって落とすことができた。周囲の郡部を次々に占領していって、各城を攻略していく。

八木城、建部山城も攻め落とし、残るは八上城のみである。これもすぐに攻め落とすことができ、丹波の大名・赤井家は滅亡することになった。当主・赤井時家の息子・赤井直正などの諸将が大内軍に従属することに。

織田信長が当主の織田家が、援軍などの約定を度々申し入れてくる。琵琶湖あたりまで勢力を広めて22城を持つ大大名になっている織田家だが、大内家のことはやっぱり侮れないようだ。

■畿内の覇権を巡って、本願寺家と対決

赤井家を滅ぼしたタイミングで、大阪の本願寺家との同盟期限も切れた。本願寺家は序盤は現在の大阪城の位置にあたる石山御坊(大阪府大阪市)の1城しかなかった弱小勢力だったが、以前に三好家が大内家との四国での争いで衰退していることに乗じて三好家の領地を次々に侵食し、いまや畿内の6城を支配するほどに勢力を拡大している。このままでは、飛び地になっている岸和田城(大阪府岸和田市)も安寧ではない。本願寺とも戦うか……。

こちらは丹波も支配しているのだから、北から芥川山城(大阪府高槻市)を狙う。そして、石山本願寺の本拠地である石山御坊に向けて、山陽や四国の兵を続々と向かわせる。淡路島からも海路で次々に大内軍が向かう。

本拠地を落とされたらたまらない。本願寺家は周囲の諸城から兵を石山御坊へと向かわせるが、当然それらの城は手薄になる。石山御坊を目指しているのは遠方の大軍勢ばかりであり、周辺の大内勢は手薄になった城を次々に攻める。伊丹城(兵庫県伊丹市)、高屋城(大阪府羽曳野市)も余裕で落とすことができた。

高屋城を落としたことで、本願寺家の所領が南北に分断。手を休めずに信貴山城(奈良県平群町)も狙う。そのうち、本拠地の石山御坊も落とすことができた。石山本願寺の総本山である石山御坊はかなりの生産力を持っている城だったので、ここを落とされた本願寺家はかなり手痛いはずだ。

北の芥川山城、そして南の信貴山城と、本願寺家が逃げて新たに本城とした城が次々に大内家の手に落ちる。同時に攻められては援軍の送りようもない。

本願寺家に残された城は、筒井家から奪ったらしい筒井城(奈良県大和郡山市)のみとなった。高取城(奈良県高取町)に逃げた筒井家とはまだ同盟関係にあるが、ここは隣接の筒井家や織田家などに頼らなくてもすぐ落ちそうだ。筒井城を守る城兵はたったの1120。そこに15000近くの兵を投入する。

ひと月もせず、本願寺の本拠地である筒井城は陥落。三好家に代わって畿内を制圧していた本願寺家もここに滅んだ。政務95・統率84とかなりの実力者である本願寺顕如など、本願寺家の面々も観念して大内家に加わることになった。

■室町幕府の足利将軍家に引導を渡す

本願寺家を滅ぼした大内家は、九州、四国、東中国と畿内と、東西に長く伸びて毛利家をぐるりと取り囲む形になった。毛利家にこれ以上の拡大はない。ようやく決着をつける時かと思ったが、一つ懸念材料がある。京都である。

尾張の織田家が琵琶湖まで勢力を拡大しており、京都に2城を持つ足利将軍家の所領を脅かしている。足利将軍家は同盟者であったが、ちょうど同盟期限も切れる時だ。織田信長は織田家はいまや日本海から太平洋まで貫き、ここから先を目指すにはいずれ必ず対決しなければならない存在だ。その時まで足利将軍家を庇い続ける必要性は、果たしてあるのか……。

織田家に食われるのを見ているぐらいなら、大内家が引導を渡して京都を発展させてあげるほうがいいのではないか。同盟期限が切れて停戦期間が終わったタイミングで、京都攻めを決意。室町幕府には恩もあるので、織田家に先に攻めてもらうことにしよう。

室町幕府第13代将軍・足利義輝がいる二条御所(京都府京都市)に、密約で織田軍が攻めた。足利義輝も自ら迎撃に出て、もう一つの城・勝龍寺城(京都府長岡京市)からも兵を出したからもぬけの殻だ。わずか360しか城兵がいない勝龍寺城に、畿内の軍勢を差し向ける。

ところがこのタイミングで、西日本を巨大台風が通過してしまい、10ヶ所以上で堤防が決壊したり土砂災害が起こったりしてしまった。この修理の対応には毎月の行動力が必要だが、調子に乗って二条御所や勝龍寺城に調略を仕掛けていて十分な行動力が無くなっており、対策が遅れてしまった。

台風被害への対応が遅れ、領内各地で民衆の怒りが爆発して一揆が発生。早く行動力を回復して対処しないと、また大変なことになってしまう。歴史ある室町幕府を滅ぼそうとする武家への祟りなのかもしれない……などと言っていては国家経営は進まないので、まあ冷静に対処しよう。

本城である二条御所にも各部隊を投入し、織田軍と力を合わせて二条御所を落とすことができた。史実では父の大内義興が第10代将軍・足利義稙を奉じて上洛を果たして名を轟かせたが、大内義隆にとってはその時以来の上洛である。首都の京都を手中に収めたのだ。

そして息子の大内義尊たちが、残る勝龍寺城を攻め落とした。これにより、名実ともに将軍家としての足利家は滅亡した。史実では織田信長が足利将軍家を今日から追放したのは1573年のことだが、それよりも10年以上早い1562年8月のことである。1338年の開府以来、224年の長きにわたる室町幕府の社稷は、ここに潰えることになった。

将軍・足利義輝をはじめ、細川藤孝など室町幕府の重臣たちもこぞって大内家に降伏し、大内軍の一将として加わることになった。幕府は亡くなるが、これからの畿内は大内家が必ず安寧をもたらすことを誓おう。

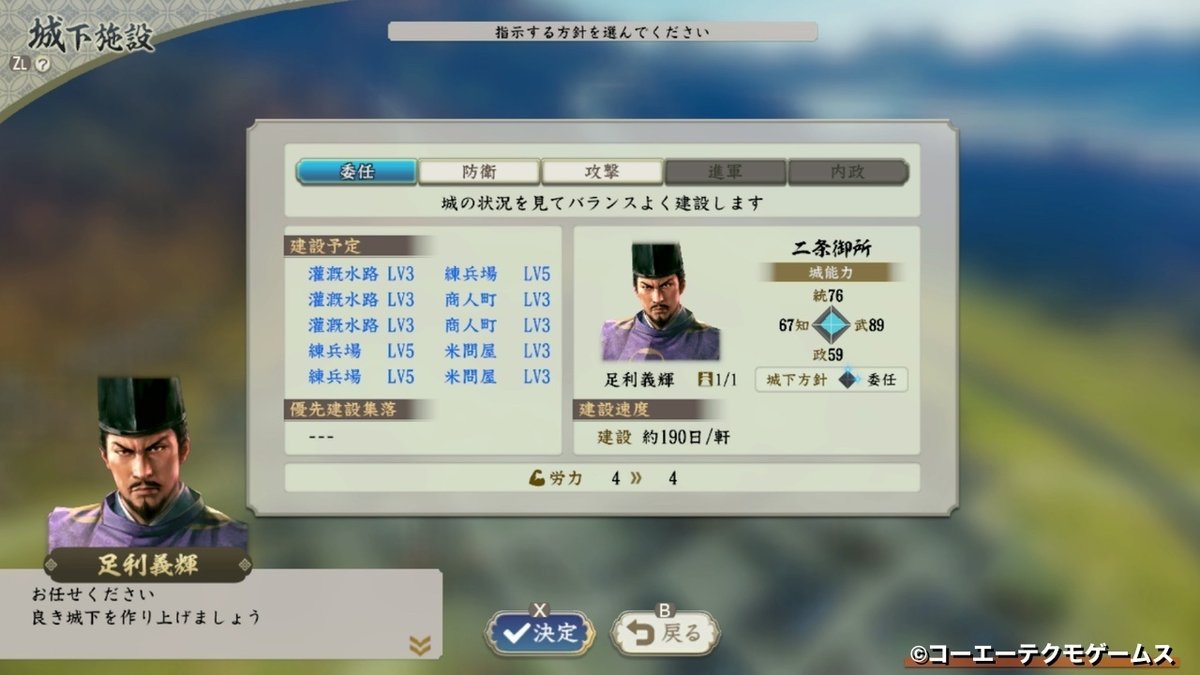

室町幕府という組織はなくなったが、将軍であった足利義輝には引き続き、二条御所に入ってもらって城主として京の発展に努めてもらうことにした。足利義輝は武力が89の剣豪将軍ではあるが政務力は59しかない。それでもまあ、大内家は歴史上足利家にはお世話になっているので、心情的に京都にいてもらおう。

こうして三好家、本願寺家、足利将軍家と、畿内の実力者を滅ぼした大内家は、いよいよ当初の目標である、中国の雄・毛利家との対決へ全力を投入することになるのである。

【武将名鑑】(8)松永久秀(まつなが ひさひで)

三好長慶の家臣。三好家の飛躍に大きく貢献した寵臣で、足利将軍家からも信頼された。織田信長の上洛を手助けし、織田家の家臣となるも、本願寺勢や毛利勢などの信長包囲網の勢力に呼応して離脱。信貴山城の戦いで織田軍に滅ぼされる。「大内家の野望」では三好家滅亡を機に大内軍に参加。

※今回のお話が少しでも面白かったら、よろしければ下のハート(スキ)をチェックしていただければ嬉しいです!

※以上で本文はおしまいです。ここから先は、この記事を150円で応援してくださった方、またはnoteマガジン「マーケティング発想源」を購読中の方へのちょっとした特典『「大内家の野望」の雑談(8)』をご用意してみました。「歴史発想源」や大内氏の歴史についてのちょっとした雑談です。本当にただの雑談ですが、よろしければどうぞー。

ここから先は

¥ 150

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

noteマガジン『マーケティング発想源』では、皆さんのお仕事やご商売に活きる有用で有益な発想源を多数お届けしています。新事業や新企画のアイデアの発想源がいろんな視点から次々と。応援よろしくお願いいたします!