【曇天をゆく4】Tower Hamletsのバングラデシュ系コミュニティと多文化都市ロンドン ~ロンドンまちあるき~

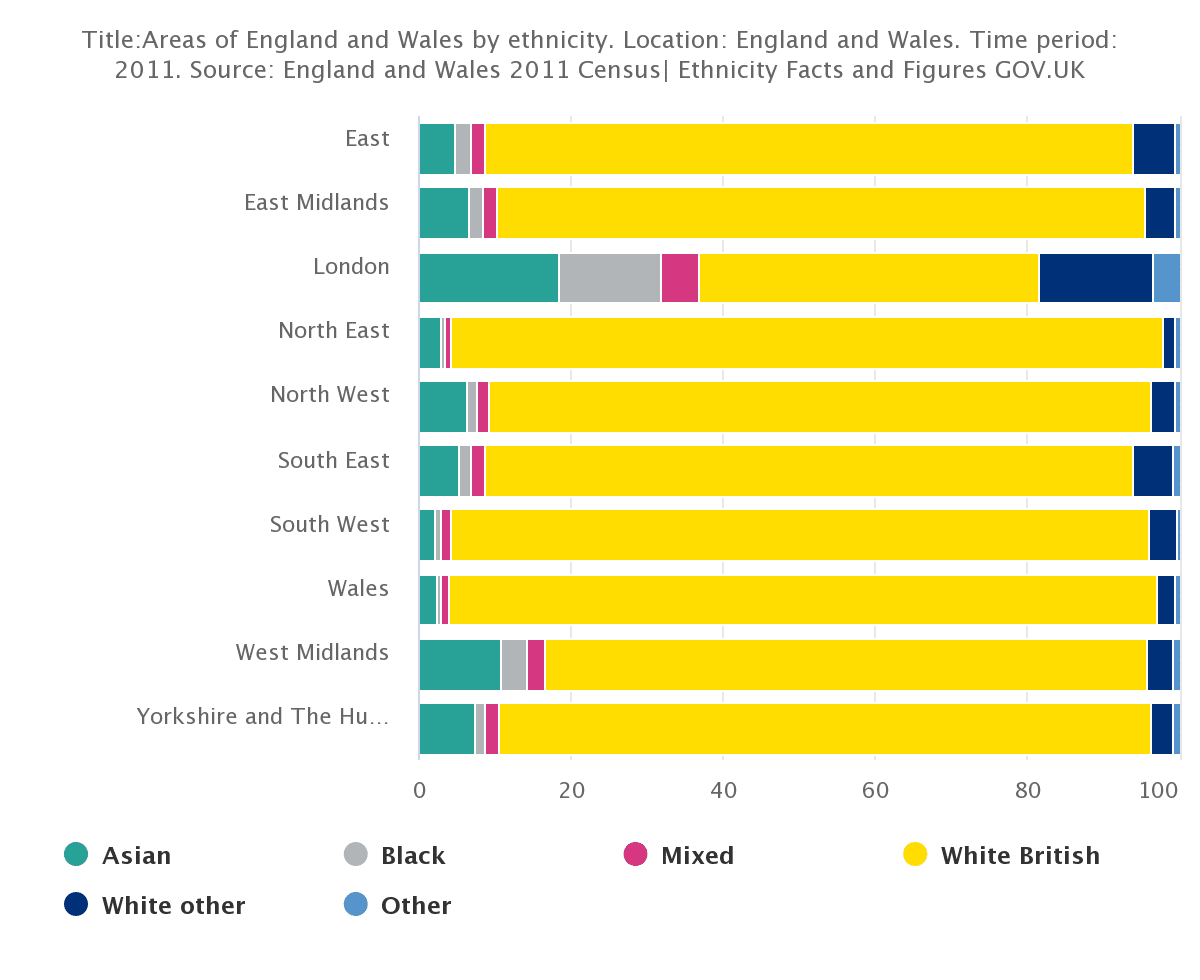

ロンドンに来て2か月余り、東京と最も異なっていると感じるのはその民族的多様性です。私の住んでいるエリアは学生が多いこともあり、街を歩いていても東アジア系、南アジア系、アフリカ系が多く、所謂白人のイギリス人の方が圧倒的に少数派だと感じます。実際に2011年の国勢調査では、ロンドンの人口のうち"White British"は44.9%のみであり、18.5%をアジア系、14.9%を他の白人、13.3%を黒人が占めています。

引用:https://www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk/uk-population-by-ethnicity/national-and-regional-populations/regional-ethnic-diversity/latest

さらに驚くべきはエスニックコミュニティ(人口の大半を特定の地域の出身者が占めるエリア)の多さです。以下はThe Guardian紙がロンドン市内にある100のエスニックコミュニティをまとめた地図です。ロンドン市内の広範囲に広がっているのみならず、その母体となっている国・地域も、ジャマイカ、中国、インド、パキスタン、ソマリア、トルコ、西アフリカ、ポーランドをはじめ多岐にわたっています。

引用:https://www.theguardian.com/uk/2005/jan/21/britishidentity

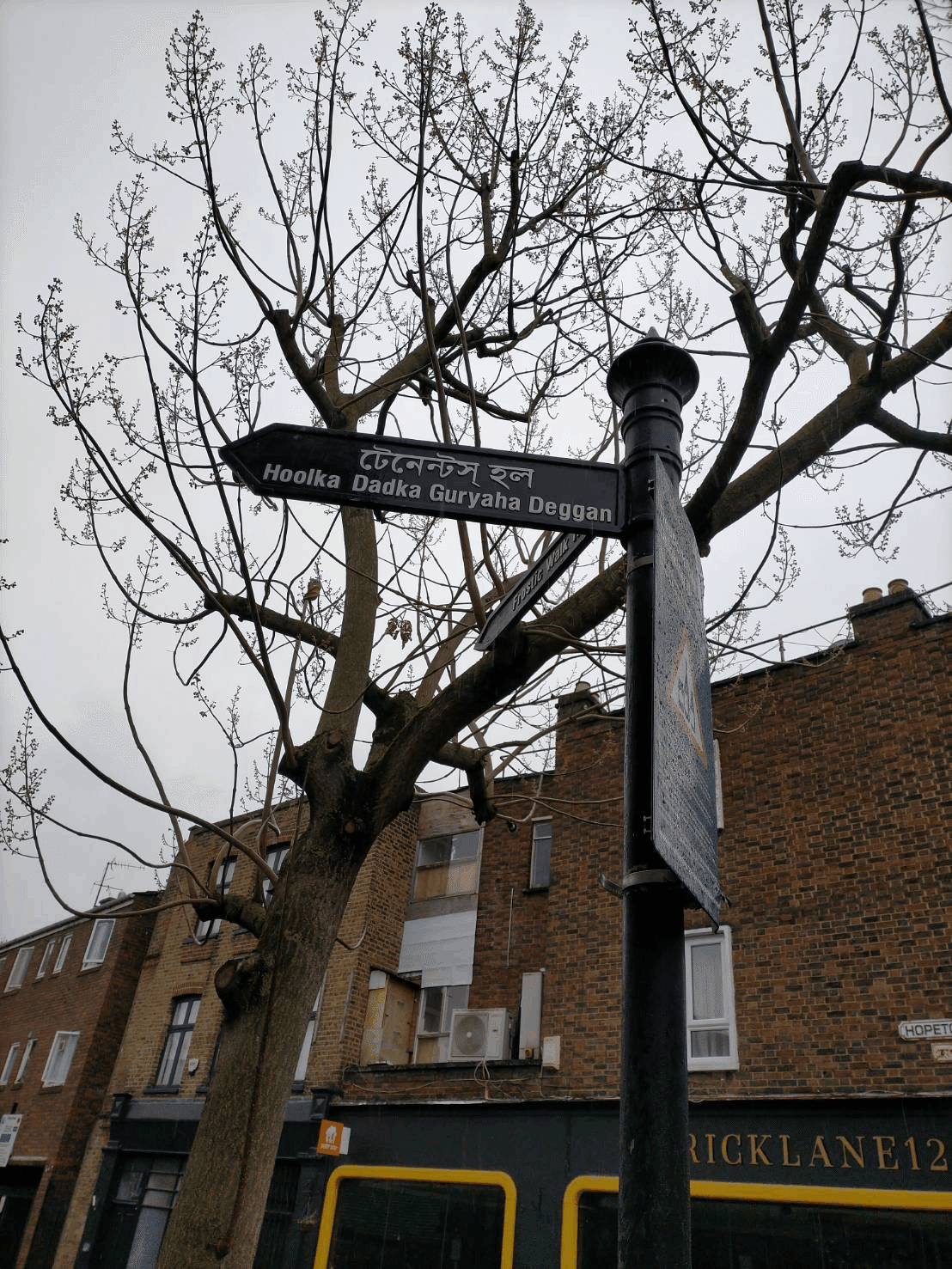

このようなエスニックコミュニティの中で、特に政治面でひときわ強い存在感を放つのがTower Hamletsのバングラデシュ系コミュニティです。区全体では30%程度の人口割合ながら、区議会はほとんどがバングラデシュ系の議員で占められています。また、Brick LaneやSpitalfieldsといった「バングラタウン」は活気に満ち、エキセントリックな雰囲気で多くの人を惹きつけています。しかしその背後には、8000キロ離れた異国の地に移り住んだ人々の、長い長い苦難の歴史がありました。今回は、このTower Hamletsを舞台に、多文化都市ロンドンがどのように育まれてきたかを紐解いていきます。

1. イギリスへの移民の概要

2度の移民受け入れ拡大期とその特徴

引用:https://www.macrotrends.net/countries/GBR/united-kingdom/immigration-statistics

さて、まちあるきを始める前に、まずはイギリスの移民受け入れ政策の歴史に目を向けてみましょう。図3から分かるように、イギリスは移民を大量に受け入れ、社会的摩擦が生まれ、流入を制限するというサイクルを2度繰り返してきました。

イギリスにおいて、移民は第二次世界大戦前には人口の約3%(それでも現在の日本より多い)を占めていましたが、戦後にその数は急増します。1948年に制定された国籍法によってイギリス連邦諸国の国民全員にイギリス国籍が与えられたこと(植民地に定住していたイギリス人が問題なく帰国できるようにするための措置だった)、またイギリス国内でも戦後復興・公共交通機関の整備・国民保険サービスの創設などにより安い労働力が必要とされていたことが重なり、アフリカ・カリブ海・南アジアのイギリス植民地から移民がやってきました。

こうしてやってきた人々は、Social Housing(公営住宅)の割り当てや労働条件において差別的な扱いを受け、次第に白人との間に社会的摩擦が生じます。1958年、イーストロンドンのノッティングヒルで白人と黒人の大規模な衝突が起き、1週間余りで140人が逮捕される事態となります。事件を受けて政府は移民の流入数を制限する必要があると判断し、1962年の連邦移民法でイギリス連邦諸国からの移民にも入国審査を課し、また労働許可証がなければイギリス国内で働けなくするといった対策を取りました。また1971年にも移民数を制限する方向で連邦移民法を改正し、既にイギリス国内に住む移民の家族以外は入国できなくなりました。この間、一方ではイギリスで初めて人種差別を禁止する人種関係法が定められましたが、もう一方ではEnoch Powell議員による「急増する移民によりイギリスが乗っ取られる」という危機感を煽る"Rivers of Blood"演説が行われるなど、移民に対する社会的反発は続いていました。そして1970年代末から80年代半ばには再び人種対立が先鋭化し、イギリス各地で暴動が発生しました。

2度目の移民受け入れ拡大は、1997年に労働党政権が誕生したことで発生しました。労働力不足を背景に移民ルートが再び拡大され、また2004年に東欧諸国がEUに加盟したことで、特に東欧出身の移民や東欧経由で流入する中東からの移民・難民が増加します。1度目の拡大期は旧植民地からまとまった人数が流入してきたのに対し、今回は東欧をはじめあらゆる地域から少しずつ流入したことが特徴です(2005年の調査では、ロンドンにその国の出身者が1万人以上住んでいる国は42か国以上ありました)。この移民受け入れ拡大はBrexitを引き起こす大きな要因となり、現在のイギリスはいわゆる高技能労働者のみを受け入れる政策にシフトしています。

ロンドンのEthnic Groupの内訳

それでは、上記のような移民受け入れの歴史を通じ、現在のロンドンにはどのような人が住んでいるのでしょうか。下図は図1で示したロンドンのEthnic Group別人口割合をより詳細に区分したものです。やはり旧植民地でイギリス連邦の一員だった南アジア、カリブ海、アフリカ諸国が非常に多く、また"White"の"Other"に区分されているであろう東欧出身者も多いことが分かります。

2. 移民の街、Tower Hamlets

今回の舞台であるTower Hamletsは、イーストロンドンに位置するロンドン特別区のうちの1つであり、特にその西側にバングラデシュ移民が多く住んでいます。東側にドックランズ(貿易港)の跡地を再開発したCanary Warf、西側にロンドンの歴史的中心であるシティという2つの世界的金融街に挟まれた、欧州でも最も貧しい地域の1つです。歴史的にはシティを中心としたロンドンの外縁部に位置し、世界からの玄関口であり安価な働き口も多いドッグランズに近いことで、17世紀以降多くの移民グループが流入し、コミュニティが形成されてきました。どの移民グループも、最初は言葉も分からぬ慣れない土地で苦労し、コミュニティ内で助け合いながら生活しつつ、数世代かけて社会階層を上昇させながらイギリス社会に溶け込み、別の地域に移り住んでいきました。

Google Mapより引用・改変

まず、17世紀にフランスでユグノーと呼ばれるプロテスタントの人々が宗教的迫害を受け、当時ロンドンの外縁部だったこの地域に移り住みます。このユグノーは優れた技能を有する職業集団であり、この地で繊維産業を興します。その後19世紀にはジャガイモ飢饉に見舞われたアイルランド人が、19世紀後半には迫害を逃れたロシア系ユダヤ人が流入しました。これらの人々はその後、社会階層が上昇するにつれて深刻な過密状態にあったこのエリアから離れ、郊外へ移り住んでいきました。そして、1960年以降に流入した、いわば最新の移民グループがバングラデシュ人でした。

このように、Tower Hamletsはその歴史を通じて移民などのMarginalize(社会的に排除)された人々のコミュニティとして機能してきました。それでは、そんなTower Hamletsの人々の苦悩の歴史を象徴する場所から、今回のまちあるきを始めましょう。

3. Shadwell

Cable Street

シティにある地下鉄の中心駅の1つ、Bank駅からDLR(Docklands Light Railway)で東側に1駅乗ると、Shadwell駅に降り立ちます。辺りは古い建物が多く、いくつかお店がある程度で、その他はほとんど集合住宅です。

駅のすぐ南側にあるCable Streetの両側には、第二次世界大戦後に建てられたSocial Housingが立ち並んでいます。西に歩くこと1分、ひときわ目を引く巨大な壁画がありました。

この壁画は1936年にこの地で起きたBattle of Cable Streetを描いたものです。世界中でファシズムが台頭していたこの時代、イギリスでもファシスト連合が結成され、強い影響力を持っていました。1936年10月4日、ファシスト連合は結成4周年を記念するために、あえてユダヤ人が多いイーストロンドンを行進し始めました。3000人前後の党員が黒い服を着て行進し、その周囲を6-7000人の警官が警護します。それに対してイーストロンドンの人々は25-30万人が街に出て抗議し、一触即発の状態でした。Cable Streetではユダヤ人、労働組合員、共産主義者、無政府主義者、社会主義者、ユダヤ系ギャングといった様々なアイデンティティを持つ人々がバリケードを作って道をふさいでおり、ついに住民達とファシスト連合を警護する警官の間で戦闘が起きました。女性は危険な状況下なので家の中で待機するよう言われていたものの、家の窓から様々なものを落として攻撃に参加しました。

この戦いの勝利により、住民達はファシスト連合のさらなる行進を阻止することに成功しました。この勝利は、Tower Hamletsの様々な少数派のバックグラウンドを持つ人々が力を合わせて抵抗した証として多くの人に記憶され、1983年にこの壁画が描かれたのでした。ファシスト連合の行進を公権力である警察が守っていた、という当時の政治状況に驚かされるとともに、Tower Hamletsが社会から疎外された様々な人々の拠り所となってきた場所であることが分かります。

バザール

さて、Cable Streetを後にし、DLRの高架をくぐって西に行くと、高架下にバングラデシュ人向けの食料品店が立ち並んでいます。中に入ってみると、イギリスのスーパーでは絶対に見ない商品が大量に並んでいました。

中でも目を引くのがこの大量の魚です。日本のスーパーでも見たことがないほど大きい魚が丸ごと冷凍してあり、破格の値段で売られています。バングラデシュはインドと同様に毎日カレーを食べますが、インドと異なりカレーに魚を入れることが多いそうです。魚の棚はこの店内だけで4列もあり、魚が主要な食べ物であることが分かります。この店では、毎週火曜日の早朝にバングラデシュから冷凍された魚がまとめて送られてくるため、ロンドン周辺に住む多くのバングラデシュ人がわざわざこの店まで駆けつけるそうです。

大きな魚がまるごと一匹売られているのは、多くのバングラデシュ系移民が大家族で住んでいるからです。狭いSocial Housingに大人数で住む劣悪な住環境は、保健衛生や健康上の問題を発生させるため、それらの問題はバングラデシュ系コミュニティの主要な関心の1つとなっています。最初に紹介したように、バングラデシュ系移民が地域政治に非常に積極的に参入しているのは、政治的リソースを最大限獲得・活用することで、自分達のコミュニティが抱える脆弱性をサポートしようとしているという背景があります。

お店から出ると、バザールの向かい側には多くのバングラデシュ系移民が住むSocial Housing群が立ち並んでいます。ロンドンにしては珍しく戦後の建物ばかりで、築100年近いような建物がないのは、第二次世界大戦中にドイツ軍がユダヤ人の多く住むこの地域を重点的に空爆したためです。

ここでShadwellをあとにし、Whitechapelに向かいます。北へ10分ほど歩く間に、1960年代以降この地域の主要な住人となったバングラデシュ系移民の歴史について説明していきましょう。

4. バングラデシュ系移民の第一世代とその家族

さて、イギリスにいるバングラデシュ系移民のほとんどは、バングラデシュ北東部のシレットという街にルーツを持っています。バングラデシュ人がはじめてイギリスに移住し始めたのは17世紀のこと。当時ムガル帝国の支配を脅かしていたイギリス東インド会社にLascar(インドや東アフリカ沿岸の水夫や民兵のこと)として雇われたことがきっかけでした。その多くがシレット出身だったLascar達は、まもなくロンドンの港に近いTower Hamletsに住むようになります。第一次世界大戦前にはイギリス全土で約5万人がLascarとして働いていました。

引用:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sylhet,_by_Murshed.jpg

引用:https://www.mylondon.news/news/nostalgia/hidden-history-bengali-sailors-who-19663960

そして1950-60年代、イギリス連邦諸国の一員としてイギリス国籍を得たことでバングラデシュからの出稼ぎ労働者が増え、もともと同胞が多いTower Hamletsに住むようになります。そのほとんどが男性であり、先にイギリスに渡った親族のあとを追って他の男性も次々と渡英しました。彼らはバングラデシュ移民の「第一世代」であり、多くは小さなレストランやかつてユグノーがもたらした繊維産業の工場で働いていました。

1971年の移民法改正以降、将来的に入国制限がさらに強化されて彼らの家族をも入国できなくなることを恐れたバングラデシュ系移民たちは、次第に故郷から家族を呼び寄せていきました。また、1971年に発生したパキスタンからの独立戦争、その後の軍事政権と相次ぐクーデターによる政治の混乱、さらに1970年のボーラ・サイクロンなどの自然災害の多発によってバングラデシュ国内が混乱・貧困に陥り、多くの人々がイギリスにいる家族を頼ったという背景もありました。これにより、バングラデシュ系移民のコミュニティは、それまでの出稼ぎ労働者男性の集団から、家族全員でイギリスに根差して生活するより永続的な集団となったのです(移民数を制限するための法改正が結果的に移民のプレゼンスを上げてしまったのは非常に興味深いです)。

しかし、こうして形成されたバングラデシュ系コミュニティは、異国の地で様々な困難に直面します。英語が話せないため低所得の職にしかつけず、人種差別によって子供はいじめを受け、また自治体の差別的な政策により白人が住むような良好な状態のSocial Housingに住むことは許可されず、より環境が悪い地域に建てられた古い住宅に過密・集中して住むこととなりました。このような状況下で、家族を呼び寄せた移民第一世代たちはコミュニティの結束を強め、仕事や食べ物を融通し合うようになり、親同士で結婚相手の相談もなされていました。また、1971年のバングラデシュ独立戦争では故郷のために積極的なキャンペーンを行い、資金調達や世論形成に貢献しました。

引用:https://www.ucl.ac.uk/history/news/2020/dec/roots-resilience-brief-history-british-bangladeshi-community-londons-east-end#:~:text=The%20%27pull%27%20factor%20was%20the,earn%20a%20living%20in%20Britain

5. Whitechapel ~移民第二世代の活躍と分断~

Shadwel~Whitechapelの道中

さてここからは、現代のTower Hamletsを歩きながら移民第二世代の活躍、特に第一世代との対比と世俗派vsイスラーム派の争いに焦点を当てながら見ていきましょう。その前に、歴史の話をしている間に通り過ぎてしまった景色はこんな感じです。

い。これもバングラデシュ移民の政治家達がこの地域に誘致したのだろうか、、?考えすぎ?

Whitechapel Market

さて、第二の目的地、Whitechapelにやってきました。Whitechapelはメインストリート沿いに有名なマーケットがあり、服や電子機器をはじめありとあらゆるものをロンドンではありえない値段で売っています。かつてはユダヤ系移民のお店が大半でしたが、1980年代にバングラデシュ系移民が取って代わりました。とはいえ、今でも様々なカルチャーが混ざり合い、地域の人々が交流する場所であり続けています。

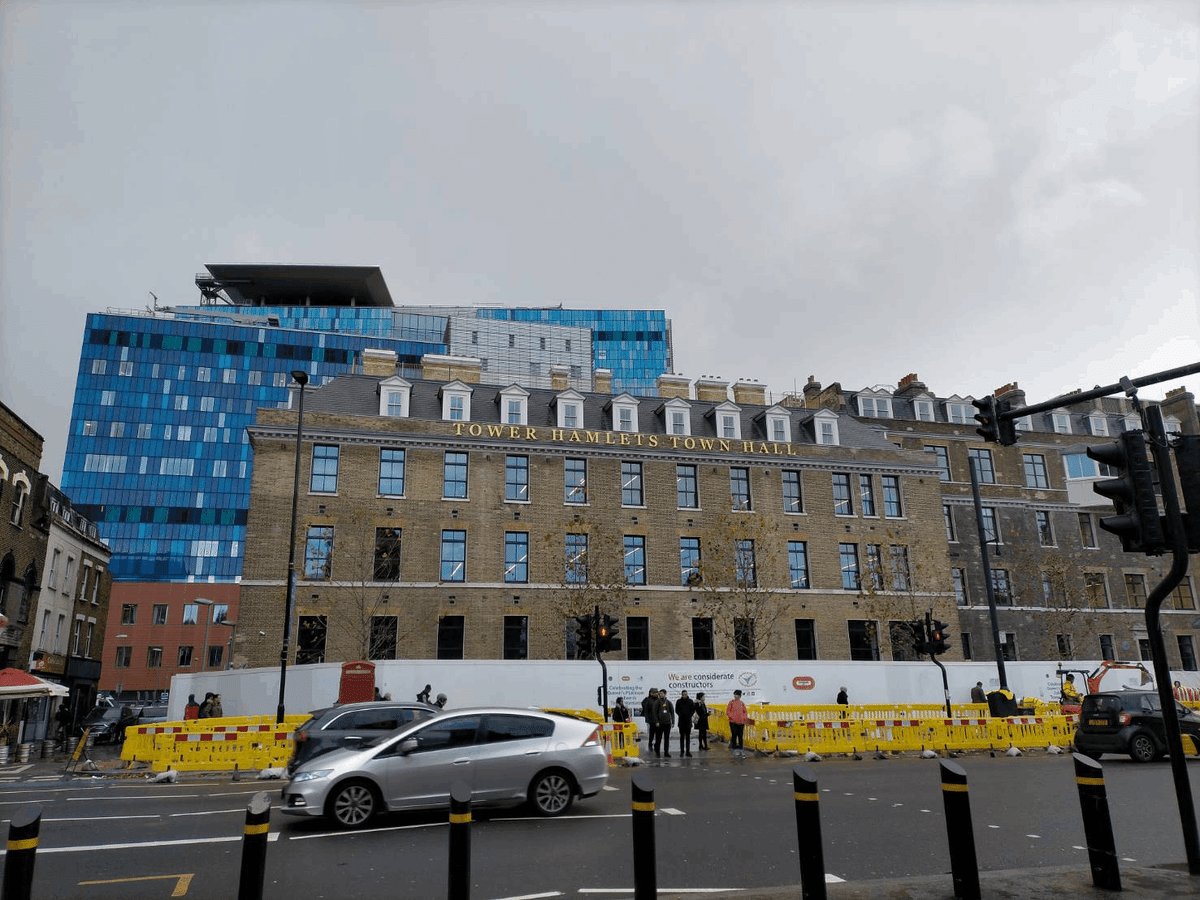

一方で、マーケットがある通りの反対側には政治的に重要な建物がいくつかあります。その一つがWhitechapel Civic Centreです。新しく完成したこの建物に、今年からTower Hamlets区議会が移ってきました。

Altab Ali Park ~移民第二世代の活躍~

さて、バングラデシュ系移民はTower Hamlets区全体でみると人口の32%(一部に限れば80%を超えるエリアもある)を占めるに過ぎませんが、区議会議員のほとんどはバングラデシュ系で占められています。このようにバングラデシュ系移民が政治に積極的に参加し始めたのは、移民第二世代が台頭してきた1970年代後半のことです。そのキッカケは、Whitechapelのメインストリートの一画にある、この小さな公園でした。

1978年、ロンドンで再び人種差別による暴力が蔓延し始めたこの時代、裁縫工場で働いていた25歳のバングラデシュ人Altab Aliさんが、帰宅途中に3人の10代の若者によって殺害されました。この事件は、それまで人種差別に対して表立った抵抗をせず耐えてきた移民達を立ち上がらせ、バングラデシュ系に限らずイギリス中で人種差別に対する抗議運動が巻き起こりました。人々は事件現場にほど近いこの公園に集い、抗議の声をあげ、いつしかこの場所はバングラデシュ人の政治的アイデンティティの聖地となりました。現在ではバングラデシュ系移民にとってだけでなく、地域政治の象徴的な場所として、ありとあらゆる政治的アクターがこの公園で演説や運動を行っています。

Altab Aliさんの事件に対する抗議運動に参加した多くの若き移民第二世代は、自分たちのバングラデシュ人としてのアイデンティティを高めることになります。その後も労働党と連携して人種差別や差別的な住宅政策に対する抗議運動を組織していった第二世代の中には、イギリスで高等教育を受けた者もおり、やがて主に労働党の議員として地域政治に参入していくようになります。そしてこれまでの第一世代によるリーダーシップに挑戦し、次第にコミュニティのリーダーとしての地位を得ていきました。第二世代が第一世代と決定的に異なっていたのは、イギリスで育った経験を持ち、優れた教育資産や英語力によって、第一世代が活躍していたバングラデシュ系コミュニティよりもはるかに大きい地域政治というリソースを手に入れたことでした。

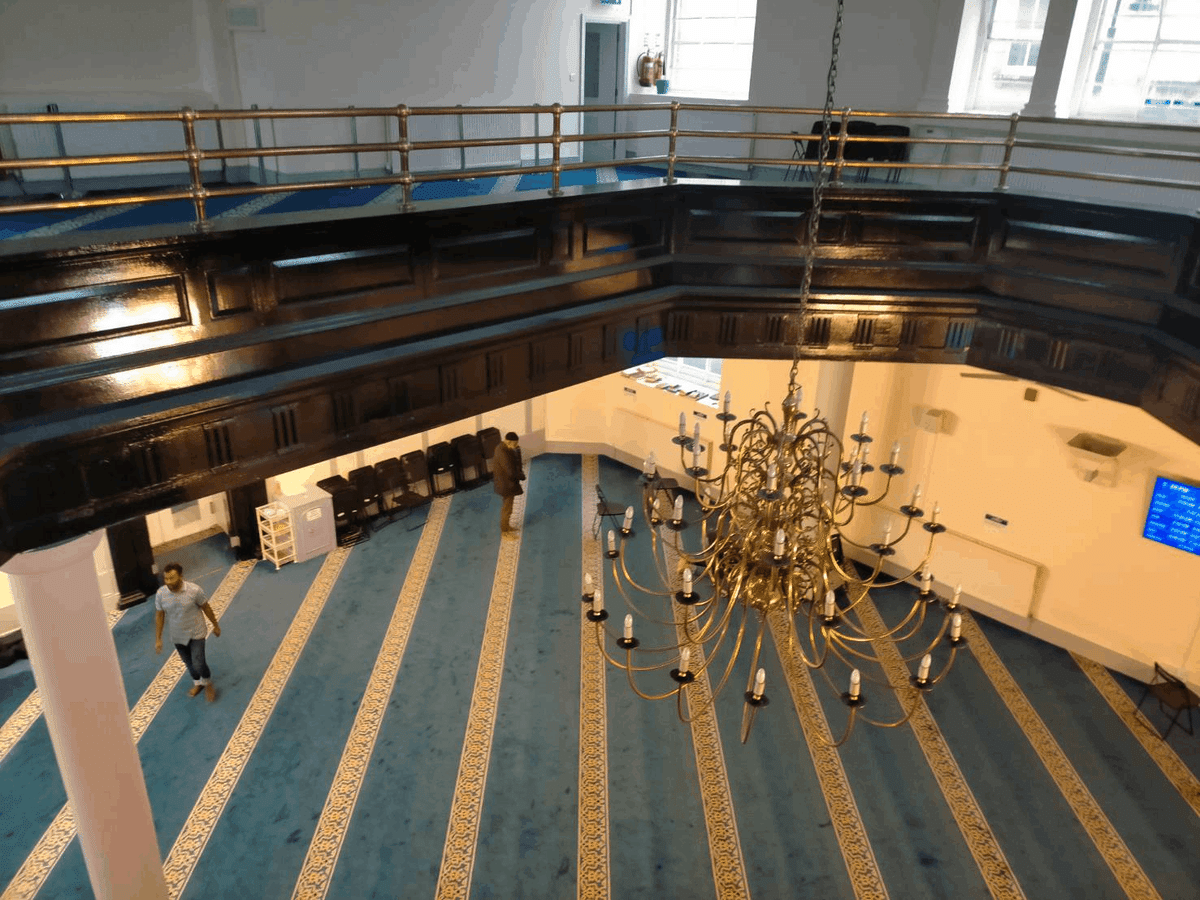

East London Mosque ~移民第二世代の中での分断~

さて、Whitechapelにはもう1つ政治的に重要な建物があります。それが1985年に完成したヨーロッパ最大のモスクであるイーストロンドンモスクです。この地域の他のモスクがバングラデシュ政府の支援を受けている一方で、イーストロンドンモスクはパキスタン(バングラデシュに敵対的)やサウジアラビアの支援で建設されました。モスクにはLondon Muslim Centreが併設され、マドラサ、託児所、葬儀場、女性支援センターなどを多くの人が利用しています。モスク自体はイスラーム過激派との関係性や区議会との癒着によりしばしば議論の的になっていますが、利用者の多くは宗教的意識よりもコミュニティセンターのような感覚で通っているようです。

このイーストロンドンモスクの存在は、Altab Ali Parkとはまた異なる形で地域政治に大きな影響を与えます。イーストロンドンモスクは、移民第二世代そして第三世代の人々に宗教的かつグローバルな連帯をもたらし、前述の世俗的で民族主義的なグループに対抗して地域のリーダーシップを争ったのでした。

この背後には移民第二世代/第三世代の複雑なアイデンティティがあります。移民第一世代や、第二世代の中でも世俗的なグループは、1971年のバングラデシュ独立戦争や1978年以降の反人種差別運動を通じ、強いバングラデシュ人としてのアイデンティティを持っています。一方で、イギリスで生まれ育った第二世代や第三世代の中には、このような歴史を過去のものと捉え、民族主義的なアイデンティティを強く感じない人々もいます。このような人々は、バングラデシュ色が薄く、イスラーム教徒すべての共同体である「ウンマ」との連帯を強調するイーストロンドンモスクにより強く惹きつけられました。高い失業率や劣悪な住環境に悩まされている人々にとっては、今後の自分達のイギリスでの将来こそが最大の関心ごとであり、実感の伴わないバングラデシュ人としてのアイデンティティよりも、グローバルに国境を超えるムスリムコミュニティに愛着を持ったのです。ベンガル語ではなく英語で礼拝が行われていることが、そのようなイーストロンドンモスクの特徴を表しています。

こうして形成された宗教的なグループは、先んじて地域政治と結びついた世俗的・民族主義的グループに対抗してコミュニティのリーダーシップを争い、2000年以降はより強い政治的影響力を持っています。

6. Brick Lane

「バングラタウン」としての背景

Whitechapelのメインストリートから少し北に歩いていくと、Brick Laneと呼ばれるストリートがあります。Brick Laneや道路1本分西側にあるSpitalfieldsは「バングラタウン」と呼ばれ、バングラデシュ系移民の文化的な中心地であり、異国情緒あふれる街として多くの観光客を惹きつけています。日本で言うと横浜の中華街や新大久保のコリアタウンのイメージです(ロンドンの場合は同じような街がそこら中にあるので、観光地としての競争は比較になりませんが笑)。

Brick LaneやSpitalfieldsは、最初期のバングラデシュ系移民が定住して以来、コミュニティの中心的エリアです。1970年代後半、イギリスの重工業が国有化や倒産に直面し、そこで働いていたバングラデシュ系移民らが解雇されると、人々はこの地でカレー屋さんなどのレストランを開き、それがイギリス全土にカレーハウスブームを巻き起こしました。そのような背景に加え、前述の世俗的・民族主義的グループと宗教的グループの地域内対立を通じ、世俗的・民族主義的グループが地域の人々のバングラデシュ人としてのアイデンティティをより強めようとして、この地域の「バングラタウン化」、つまり観光地化を進めていきました。その1つの例が、バングラデシュの新年を祝う"Boishakhi Mela”というお祭りです。このお祭りはこのバングラタウンで始められたもので、ロンドンからバングラデシュ本土や他国のバングラデシュ系コミュニティに広がっていったのです。

引用:https://www.eastlondonlines.co.uk/2018/05/celebrate-the-bengali-new-year-this-summer-in-tower-hamlets/

ジェントリフィケーション

このようにバングラタウンとして有名な観光地となったBrick Laneですが、近年はジェントリフィケーションという問題を抱えています。すぐ北側にあるShoreditchという街がロンドンでも有数の若者が集う街になり、アートやカルチャーの発信地となったことで、Brick Laneもその影響を受けたのでした。Brick Laneの東側はバングラタウンとして残っている一方で、西側はジェントリフィケーションの影響を受けて若者向けのおしゃれなお店が増え、一部はストリートアートで埋め尽くされています。昔からのバングラデシュ系住民は、このような変化に反対して様々な運動をしています。

Brick Lane Mosque

ブリックレーンモスクは先ほどのイーストロンドンモスクと異なり、バングラデシュ系コミュニティの特に世俗的・民族主義的グループと深いつながりを持っています。礼拝はベンガル語で行われ、バングラデシュ政府からも支援を受けています。1976年にモスクとしてオープンして以来、50年近くにわたりBrick Laneのコミュニティの中心的存在であり続けています。2000年以前は地域政治に強い影響力を持っていましたが、現在ではイーストロンドンモスクにその地位を譲っています。訪問者にもオープンで寛容なモスクでした。

実は、このブリックレーンモスク最大の特徴はその特殊な歴史にあります。第2章のTower Hamletsの歴史でも述べたように、Tower Hamletsは様々な移民グループが流入してくる街でした。このブリックレーンモスクも、宗教的中心としての地位はそのままに、それらの移民グループの宗教に合わせて変化してきたのです。1743年、フランスから来たユグノー達によってプロテスタントの教会として建設され、1819年にイギリス国教会の文派であるメソジスト教会となり、1891年にはポグロムを逃れてきたロシア系ユダヤ人の集うシナゴーグとして継承され、1976年にバングラデシュ系移民によりモスクとなって今に至ります。なんと豊かな歴史的変遷でしょうか。モスクの中にも、その歴史の破片がいくつかあります。

Brick Laneのカレー

旅の終わりにカレーで疲れを癒しましょう!日本のカレーが日本人の味覚に合うテイストにアレンジされているように、Brick Laneやイギリス全土にある多くのカレーハウスは"Anglo-Indian" Curryと呼ばれるイギリス風にアレンジされたカレーを提供していますが、このお店は本当にバングラデシュで食べられているものに近いカレーを出しているそうです。とっても美味しかったですが、激辛で狂いそうでした。他の友達は韓国、香港、マレーシアの出身だったので、苦しかったのは私だけでした、、、。それでもすごく美味しかったです!

7. Shoreditch

最後はジェントリフィケーションが進むShoreditch駅から帰宅します。若者向けのおしゃれなお店が多く、ストリートアートも数多くみられました。スタートアップのハブの1つにもなっているようです。

8. Multi-Culturalism

バングラデシュ人の文化と現地の既存の文化が共存し、時に対立してきたTower Hamletsは、いわば多文化主義(Multi-Culturalism)時代のロンドンの典型的な街です。極めて脆弱な立場にあったバングラデシュ系移民達は、最初は結束して助け合い、次第に地域政治に進出し、拠り所を求めて対立しながらも、全くなじみのない土地に自分達の空間を創出し、強く強く生き抜いてきました。この街を歩いていると、住民達の長く濃密な歴史とあふれるバイタリティに胸が躍ります。

同時に、私自身がいかに移民という存在やそれを受け入れることの持つ意味を理解できていないかを痛感しました。この記事を書く中で出会ったMigrant Studyの様々な概念は今まで想像もつかなかったものばかりでしたし、使う言葉1つにしても、最初は「バングラデシュ人」コミュニティと書いていましたが、途中でこの街に住む人の多くはイギリスで生まれたイギリス人であることに気づき、「バングラデシュ系」コミュニティに変更するなど、今まで考えたことのない事柄ばかりでした。

高校生の時、学校の最寄り駅にあった商店街の肉屋さん(コロッケが激安だった、、、)で何人もの若い東南アジア系の方が頑張って接客してくださるのを見て、日本という国は日本人のものでなく日本に住むすべての人のものであるべきだ、と思ったものでした。国民国家という概念はあまりに強固で、そんなスーパーリベラルな思想が共有される日は永遠に来ないかもしれませんが、少なくともこのロンドンの街では、多様なエスニシティの人々が、時に固まったり時に混じり合ったりしながら暮らしています。東京と同規模の世界都市であるロンドン、そしてニューヨークがこれほど民族的に多様であることを考えると、ロンドンで起きたことがたとえ小規模であれ数十年後の東京でも起きることは想像に難くありません。留学先にロンドンを選んで心から良かったと思えたTower Hamletsのまちあるきでした。

訪問日:2022年11月8日

執筆日:長らく

参考:

Eade & Garbin. (2002). Changing Narratives of Violence, Struggle and Resistance: Bangladeshis and the Competition for Resources in the Global City. Oxford Development Studies, 30(2) pp137-149