深層意味論的夢分析のケース・スタディ:ユングによるパウリの「マンダラ夢」分析をたどる(パウリのマンダラ夢1〜16)

C.G.ユングは『心理学と錬金術1』の147ページにおいて、「夢に現れるマンダラ」として次の例を挙げている。

完璧を期すためにここでもう一度、すでに言及した初期夢に見られるマンダラ象徴を列記することにする。それは次の五つである。

マンダラ夢1 (5の幻覚像) 夢見者の周りにぐるりと円を描いている蛇。

マンダラ夢2(17の夢) 青い花。

マンダラ夢3(18の夢)掌に金貨を持っている男。見世物演芸のための仕切られた場所。

マンダラ夢4 (15の幻覚像) 赤い球。

マンダラ夢5 (20の夢)球体。

ぐるりと円を描く蛇。

青い花。

手のひらの上の金貨。

サーカス小屋?

赤い球。

球体。

「蛇」、「花」、「金貨」。ずいぶんと具体的なもののイメージが並んでいる。

具体物の向こうに述語的様相の脈動としてのマンダラを幻視する

こういう具体的なものには注意が必要である、というのはレヴィ=ストロース氏の『神話論理』がよく教える所である。

私たち人類は「蛇」などといわれると、ただちに

「夢に現れる蛇とは何か?蛇の意味は?」

といった問いを立て、この問いに対して

「夢に現れる蛇とは、つまり○X○のことである!」

といった”答え”を決めたい、と欲望するようにできている。

この「○X○」に何が入るかは、じつは極めて流動的であるのだが、しかし私たちは「蛇」とイコールになる「○X○」を何か一つに限定し決定したいと考えるし、「○X○」に代入される可能性がある候補が複数ある場合、「本当の」「唯一の」「真の」○X○はどれを選ぶべきなのか、といった問いを自動的に走らせてしまう。

*

ところで、「蛇とは○X○である」というようなことを私たちが言えるようになるためには、次のような関係が成立しなければならない。

蛇 / 非-蛇

|| ||

○X○ / 非-○X○

まず蛇と非-蛇の間にある「/」は、「蛇」と「蛇ではないもの」を分ける。

同じように○X○と非-○X○の間にある「/」は、「○X○」と「○X○ではないもの」を分ける。ここで重要なことは「/」が蛇であるとかないとかいう手前で「分ける」働きをしているということである。この「/」は一度きりではなく複数回、おそらく無量に生じる動きであり、また「/」は常に同一ではなく限りなく差異を生じていく。

この動き回る「/」たちあいだに、蛇と蛇でないもの、○X○と○X○でないものの区別が、際立っては消え、際立っては消え、を繰り返すようになる。ちょうど波頭が消えては現れ、消えては現れしているように見えるのと同じように。

* *

私たちの意識の表層、深層に対する表層は、言語による言い換えのパターンによって、特に辞書に登録されるような言い換えの反復による固定性の持続的再生産によって、AといえばB、蛇といえば○X○、という具合にある経験的感覚的に他と区別できる項を、また別の経験的感覚的に他と区別できる項と、いつも同じように繰り返し繰り返し置き換えるように整えられている。

この、「蛇といえば○X○である」という経験的で感覚的な二項の反復的な等置関係(上の図における”||”)から、同時に「蛇といえば非-○X○ではない」ということが明に暗に言えることになり、そうなると「非-○X○」が「非-蛇」と潜在的に等置(||)されることになり、そうして「蛇」「非-蛇」「○X○」「非-○X○」の四項が互いに互いを”異なる”と”同じ”という関係で限定しあうようになり、四項の関係が安定する(固着する)ようになる。

* * *

そういうわけで、ぐるりと円を描く蛇、青い花、手のひらの上の金貨、サーカス小屋、赤い球、球体といったものについて、「それはなにか」と問い、「それはAである」と答える場合、自分が一体どのような四項関係を立てているのか、ということをよくよく考えるようにしたい。

蛇とは○X○である!

と言ったり考えたりする場合、では蛇に対する非-蛇はどうなっているのか、○X○に対する非-○X○はどうなっているのか、蛇と非-蛇を分ける/はどのように差異を開いたり閉じたりしているのか、○X○と非-○X○を分ける/は、どのように差異を開いたり閉じたりしているのか、といったことも考えておきたい。

心の深層の動きから浮かび上がるパターン

この「/」の動きの動き方をモデル化しようとしたのがレヴィ=ストロース氏の神話論理であり、あるいは『吽字義』の空海である。そしてユングのマンダラや夢分析も、同じところにふれようとしている。

神話は、語りの終わりで、図1におけるΔ1〜4を分けつつ、過度に分離しすぎない、安定した曼荼羅状のパターンを描き出すことを目指す。このΔ1〜Δ4というのは例えば天/地、生/死、人間/動物、男/女、上/下、明/暗、寒/暖といった経験的感覚的に端的に存在すると感じられる物事である。

神話は、こうした経験的な諸々の存在者の「起源」を語ろうとする。つまりこれら諸々のΔがもともと「ない」ところから「ある」ように「なる」経緯を言語でもって語ろうとする。ここで神話はある/ない、有/無の分別の始まりを問うという、きわめて高度な哲学の問いをひっぱりだしてくるのである。

そのためにまず図1に示したβ二項が第一象限と第三象限の方へながーく伸びたり、β二項が第二象限と第四象限の方へながーく伸びたり、 中央の一点に集まったり、という具合に振幅を描く動きが語られる。

ここでβは神話では例えば、火を使うことを知らず鶏のように土を啄んでいる人間であるとか、服を着て弓矢をもって二本足で歩くジャガーとか、ヤマアラシに変身して人間の女性を誘惑する月とか、下半身を上半身と分離して上半身だけで川に飛び込み流れる血の匂いで魚を誘き寄せて捕らえる人間、といった姿をしている。そのようなものたちは、確かに経験的感覚的には「存在しない」が、神話は、何かが存在する/存在しないを分別できるようになる手前の「/」の動きを捉えて、これを安定化させることを目論んでいる。そうであるからして、人間/動物、獲物/狩猟者、といった経験的に鋭く対立するはずの二極が、ひとつに重なり合ってどちらがどちらかわからないような状態をあえて語り出す。こういう経験的に対立する両極の間で激しく行ったり来たりするような振幅を描く動きをみせるものや、経験的に対立する二極のどちらでもあってどちらでもないようなあり方をするものを両義的媒介項(図1ではΔに対するβ)という。

お餅、陶土、パイ生地を捏ねる感じで、四つの両義的媒介項・β項たちのうち二つが、第一の軸上で過度に結合したかと思えば、同時にその軸と直交する第二の軸上で過度に分離する。この”分離を引き起こす軸”と”結合を引き起こす軸”は、高速で入れ替わっていく。

そこから転じて、βたちを四方に引っ張り出し、 β四項が付かず離れず等距離に分離された(正方形を描く)ところで、この引っ張り出す動きと中央へ戻ろうとする力とをバランスさせる。

ここで拡大と収縮の速度は限りなく減速する。そうしてこのβ項同士の「あいだ」に、四つの領域あるいは対象、「それではないものと区別された、それではないものーではないもの」(Δ)たちが持続的に輪郭を保つように明滅する余地が開く。

ここに私たちにとって意味のある世界、 「Δ1はΔ2である」ということが言える、予め諸Δ項たちが分離され終わって、個物として整然と並べられた言語的に安定的に分別できる「世界」が生成される。何らかの経験な世界は、その世界の要素の起源について語る神話はこのような論理になっている。

私たちの経験的な世界の表層の直下では、βの振動数を調整し今ここの束の間の「四」の正方形から脱線させることで、別様の四項関係として世界を新たに再生し続ける動きが決して止まることなく動いている。

この辺りの話については数年越しで『神話論理』の超読を続けているので、ご興味ある方は上記リンク先からどうぞ。

項の向こうにマンダラを描きつつある分離と結合の脈動が

神話や夢のビジョンにおいて展開する不思議な世界は、心の「深層」の脈動から立ち昇る振動のパターンが表層意識の一番底・感覚印象の記憶の束に投射されたときに、そこに浮かび上がるパターンである。マンダラもまた、その写像されたパターンのひとつの姿である。

ユングは密教経典の言葉と、錬金術の文献の言葉を比較しながら、次のように述べている。

私たちは人間の精神がともとどのように創造されたのかを知らねばなりません。これは、精神の比較解剖学だと言えるでしょう。 実際の比較解剖学では、生物学的な祖先のことを知らずに、その形態を理解することはできません。 同じように、私たちが無意識の心を理解しようとするのならば、その歴史を知らねばならず、したがって人間の精神の初期の働き方まで遡らねばならないのです。そこに夢の中で遭遇するような、あらゆる形態が見つけられることになるでしょう。

夢でマンダラをみる。

夢に出てくる「ぐるりと円を描く蛇」や「青い花」、「金貨」、「赤い球」といったものも夢のなかとはいえ、経験的感覚的に他とはっきり安定的に分別できる何かである。これらについては「それが何であるのか」を出来合いの四項関係(X /非-X=A/非-A)の中に置いて分別しようとするだけでなく、他の項との関係に注目するとよい。

即ち、二項の間を近づけたり遠ざけたり、一つに結合したち二つに分離したり、登ったり降りたり、伸ばしたり縮めたりする、項たちの動き方、項たちが示す述語的な相に注目して読んでいきたい。

例えば「ぐるりと円を描く蛇」といえば、「ぐるりと円を描く」という相に注目をしたい。また「青い花」といえば、ひとつの花が複数の花弁から構成されている、という多があつまって一をなし、その一の形が円または球をなしている、といった相に注目したい。

こうした分離したり結合したり、また分離したり、また結合したり、という述語的様相をみることで、マンダラを、経験的で感覚的な諸対象が静的に並べられたもの…という姿から、下記の図のような抽象的な脈動のパターンとして観じ直すことができるようになる。

*

パウリの夢に浮かび上がるマンダラ

というわけで、述語的な様相に注目しつつ、引き続き、ユングによる夢分析の事例、ユングが自らのクライアントであったノーベル賞物理学者ヴォルフガング・パウリの一連の夢を分析した事例を読み解いてみよう。

ユングによるパウリの夢の分析についてはユングの著書『心理学と錬金術I』などで詳しく読むことができる。

ユングが『心理学と錬金術I』で分析しているパウリの夢を、改めて深層意味論の観点から、つまりマンダラを発生させる対立関係の対立関係の対立関係を伸び縮みさせる述語的な様相に注目して読み直してみたい。なお、ユングが『心理学と錬金術I』で分析するパウリの夢1〜16については下記の記事で取り上げている。

また、パウリの夢17〜22については、下記の記事に取り上げている。

今回の記事では、「マンダラ夢」の1〜16を取り上げようと思う。

円を描く鬼ごっこ

マンダラ夢6 夢

ある見知らぬ女が夢見者を追いまわしている。

夢見者はいつまでも円を描いて走り続ける。

追い回す、逃げる、鬼ごっこ。この述語的様相に注目しよう。逃げ回る者と追い回す者。二人のあいだには距離が開いたり(分離)縮んだり(結合)、振幅が伸び縮みしている。追いかける者と追いかけられる者、二者の間の距離が、長く伸びたり短く縮まったり、振幅変調がかかっているかのようである。

この夢の「見知らぬ女」というのは、姿形がはっきりしており、経験的感覚的に他と分別できる項である。そして夢見者はパウリ本人、男性である。この時点で「女」「男」という二項が登場したわけであるが、注目したいのは「男」や「女」といった項よりも、「追い回す」という述語である。

「見知らぬ女が夢見者を追いまわしている」。「三枚のお札」のような鬼ごっこである。そして夢見者の動き方にも注目である。即ち「いつまでも円を描いて走り続ける」のである。一直線に逃げるのではなく、円を描く。そして、振り切った逃げ切ったとどこかで立ち止まることなく、走り続ける。つまり逃げる男と追う女が同一の円周上を回転する2点としてあり、この2点間の距離(角度)が広がったり縮まったりしている。二つの回転運動が早くなったり遅くなたりしながら、ある振幅の変動のパターンを作り出している。

円周上に振動パターンを浮かび上がらせる回転運動。

これはまさにマンダラである。

次の夢である。

構ってくれない/五分前を指す時計

マンダラ夢7

アニマが夢見者に向って、自分のことをちっとも構ってくれないとなじる。

時計が一つある。その時計は(?)時五分前を指している。

ここで「アニマ」とあるのは、前の夢に出てくる「見知らぬ女」とおそらく同じである。アニマと夢見者、鬼ごっこをしていた二者のあいだで「構ってくれない」という一方的な話がでる。アニマ(追い回してくる女)は夢見者との「結合」を目指すのに、夢見者はこのアニマと「分離」しようとする。アニマが夢見者を追いかけているのに、夢見者は逃げている、という二者の間の距離の伸び縮みに注目しよう。

ここで面白いのが時計の様相である。

アニマが夢見者に追いつけない、つまり同一の点において重なることができないとなじるとき、その動き・述語的な様相のもとで、時計は何時かだの「5分前」を指している。5分前というのは、要するに時計の毎時0分がある意味で安定した、調和した状態であるとすると、5分前は惜しくも少しずれているというところである。円環なのに、歪みをはらんでいる。これはちょうど、夢見者と追いかけてくるアニマとが、円周上で「5分」ぶんくらいのズレを示している、ということになろうか。これも結合しようとしているけれども分離している、という様相である。

次の夢である。

行き過ぎたり、行き足りなかったり

マンダラ夢8

船に乗っている。

夢見者は位置測定の新方法を試みている。

しかし彼の測定位置は行き過ぎるかと思えば行き足りぬという工合でうまくいかない。正しい位置はその中間にあるのだ。

一枚のカードがあって、 それを見ると中心点を持った円が一つ描かれている。

行きすぎる、行き足りぬ、の述語的様相のペアに注目しよう。

夢見者の船は航行しながら、「正しい位置」の周りで振動し続けているのである。マンダラ夢6の追いかけっこと同じであるし、マンダラ夢7の時計の「5分前」とも同じこと(5分「足りぬ」)である。

マンダラは、かっちりと静止した正円として端的に所与のものとして与えられるものではなくて、この振幅が広がったり狭まったりする多様な振動状態の重ね合わせから、徐々に、あるいは突如として、後から浮かび上がってくるものである。

次の夢である。

止まっているのに動いている

マンダラ夢9

振子時計が一つあって、分銅が下降しないのにいつまでも動きけている。

不思議な時計である。

分銅が下がっていかないのに(止まっているのに)動き続ける振り子時計。

止まっているのに動いている。

静 / 動

という極めて経験的で感覚的な二項対立の分別があいまいになっている、実に不思議な述語的様相である。

このあいまいさは振り子の運動が描く振幅の違和感のある不均衡な動き方にして止まり方としてあらわれている。

分銅が設計通りに下降していれば、分銅は地球との重力で一定の速度で下がっていくはずであり、この一定の速度で時計の針もまた一定の速度で、安定して時を刻むはずである。しかし、この分銅が「下がっていない」となると、この時計が時を刻むリズムを一定の速度に保つ仕組みが効いていないことになる。不安な時計である。

これはマンダラ夢7の「5分前」の時計と同じようなことである。

円というのは、動き、述語の相でいえば、正弦波とイコールである。

正弦波が一定の振幅で振れ続ける限りで円が円として浮かび上がる。

複数の正弦波を重ね合わせる場合、複数の正弦波の速度を一定にすること(単位時間あたりに進む角度が一定であること)で、複数の波が足し合わされた場合の振幅を(つまり描かれる円の半径を)一定に保つことができる。この意味で、マンダラ夢8の位置のズレと、マンダラ夢6や7の「追いかけっこ」する夢見者とアニマ、二者の距離の伸び縮みは、まだ円がうまく描けていないことを表している。

アニマと夢見者が、付かず離れずに、つまり円でいえば、直径上で向かい合いながら同じ方向に同じ速度で動いていくとき(つまり相対的には二者は互いに静止しているように見えている)に、二者の回転運動の波長と振幅と位相のずれ(重なり)を一致させることができ、つまり安定して円を描き出し続けることができるようになる。・・と、抽象的にいえばこのようなことを、夢は「アニマ」のような「元型」イメージたちの動き回り方(述語的様相)でもって表現する(意識の表層の一番底に脈動の影を投げかける)。

次の夢である。

四人のうちの謎のひとり

マンダラ夢10 夢

チューリッヒのペーターホーフシュタット〔聖ペーター寺院附属庭園〕に夢見者と医者と尖髪の男と人形のような婦人とがいる。

この婦人は見知らぬ女で、誰にも話しかけないし、誰からも話しかけられない。

三人の男のうちの誰の連れだろうかという疑問が起る。

ここで区切られた区画の中に、夢見者と医者と尖髪の男と人形のような婦人という「四」が集まって対峙することになる。

あまり動きがなく、述語的様相としてどこにフォーカスしようか迷うところであるが、この四の関係は不安定、ノイズ的な振動に満ちている。

すなわち「人形のような婦人」が、「誰にも話しかけないし、誰からも話しかけられない」という様相で、他の三者と一緒に居ながらも過度に分離している。

それと同時に、この「人形のような婦人」は、三者のうちの誰かの「連れ」なのではないかと思われている。つまり「人形のような婦人」は無視できる通りすがりの無関係な人などではなく、夢見者を含む四人組の大切なメンバーの一人である可能性が高いが、しかし誰だかわからない。

仲間であるはずなのに、誰だかよくわからない。

親しいはずなのに疎遠である。

いや、疎遠なのに、実は親しいはずである。

この曖昧な宙ぶらりんが、とてもみごとな両義的媒介β項どうしのあいだの分離と結合の脈動をあらわしている。

この状態を言い換えると、この四者は、四つではあるが、同一の円周上に等距離に配置されてはいない、ということになろうか。

そしてユングは「ペーターホーフシュタット」という場所について、それがこれまでの夢にでてきた「時計」と関係する場所であると示唆する。

チューリッヒの聖ペーター寺院の塔には吃驚するほど大きな文字盤のついた時計がある。ペーターホーフシュ タットは仕切られた場所で、言葉の本来の意味における聖域、つまり教会〔神の家〕に属する区域である。この区域に四人の人間がいる。時計の円は、天の方位と同じように四分の一ずつに分かたれている。

しかも大時計は「天の方位と同じように四分の一ずつに分かたれている」という。これがひとつの理想、四者の関係の理想は四つが同一の円周上で等距離に対峙することである。

円周上の四、意識の四機能

「感覚」「思考」「感情」「直観」

ここでユングはこの「四」が、ただちに「意識の四つの根本機能」を「想起させる」と書く(p.152)。ユングのいう意識の四つの根本機能とは「感覚」「思考」「感情」「直観」である。

この四つの機能がバランスよく、つかづはなれずに連動すると、私たち人類の精神(心)は大いに安定した調和のとれた状態になる。しかし、この調和は人生の最初から予め与えられているわけではないし、いつも円満に揃っているわけでもない。

原則として、分化の最も進んだ機能は自我の担い手であり、同様に原則として、この機能には一つの補助機能が附随している。これに対していわゆる「劣等」機能は無意識裡にあり、それゆえ非自我に投影されている。劣等機能にも同じように一つの補助機能が附随している。

あるひとりの人の心においては、「感覚」「思考」「感情」「直観」の四つの機能のうちで”最も分化の進んだもの”が意識の表層の最上部に突出する。これが「自我」の「担い手」になる。つまり、人によって「思考」が「自我」の担い手になっている場合もあれば、「感覚」が「自我」の担い手になっている場合もある。あと二つの場合もある。

*

そしてユングは興味深いことに、この「自我」には「一つの補助機能」が付随するという。つまり仮に「思考」が「自我」の担い手になってる人がいる場合、その自我の補助機能として「感覚」「感情」「直観」のうちのいずれかひとつの機能が随伴する。

一方、この「自我」の担い手として、どれかひとつの機能が際立つと、その反対側、心の深層の方に「劣等機能」が沈み込む。ボールを水に浮かべてクルクルと回すと、ボールのある面が自ら浮かび上がっている時には、必ず反対の面が水中に沈んでいるように。仮に「思考」が「自我」の担い手になってる人がいる場合、「感覚」「感情」「直観」のいずれかが「劣等機能」として無意識のことになる。ここでユングは次のように書く。

そういうわけで、夢の四人の人物が四つの機能を、それも全人格(全人格ということは無意識をも含むということである)を構成する成分として表現していると考えることも不可能ではあるまい。

この無意識に沈め隠された機能(「感覚」「思考」「感情」「直観」のいずれか)が、夢の中では、例えば「アニマ」のような元型イメージによって担われ、それは「非-自我」、夢見者の意識とは縁遠いもの、対立するもの、不気味なもの、脅かす者、といった様相で経験される。逃げる夢見者を追いかけ回す見知らぬ女性などはこれである。

自我 = 補助機能

/ /

非-自我 = 劣等機能

ちなみに「感覚」「思考」「感情」「直観」という「意識の四つの根本機能」について、ユングが『パウリの夢』に書いている所を参照しておこう。

「この図(太極図)が対立物の対の和解であることがおわかりでしょう。それは全体性の元型的な形式で、つまり意識の四機能の背後にある原初的な四なのです。何度も尋ねられましたし、自問したことはさらに多いです。なぜ四であり、なぜ五や三や七ではないのでしょう? どのような数でもよいのですが、しかしここでは私たちは存在の四性質と関わっていて、他の性質のことはわかりません。簡潔に言えば、感覚は何かがあるということを教えてくれる機能です。思考はそれが何であるかを教えてくれます。感情は物事のあなたにとっての価値を、つまりあなたがそれを好きか嫌いか、受け入れるか拒絶するかを、教えてくれます。そして直観は物事がどこから来てどこへ行くのかという、感覚や思考が与えてはくれない予感を与えてくれます。知っていることについてなら思考することもできますが、そうでないこともあるのです。こうしていかなる類の意識的経験にも四つの性質が備わっているわけです。」

1)感覚 ある/ない

感覚は「何かがある」ということを教えてくれる機能である。

ある何かがあるということは、ないではないこととして、感覚器官に何かが浮かび上がってこそである。感覚において、”ある / あるではない”の分別が生じる。

2)思考 それ自身である/それ自身ではない

思考はそれが何であるかを教える機能である。

つまり”それ / それではない”、というこの分別を行った上で、”それ”を、何らかの項Xに、そして”それではない”を何らかの項X-ではない何かへ、置き換える。

それ / それではない

|| ||

X / Xではない

このような四項の関係を立ち上げることが「思考」の機能であろう。この場合「/」においては分離することが生じており、「||」においては結合することが生じている。”あちらで分離し、こちらで結合する”というアルゴリズムである。つまり思考では”分離/結合”の分別、二極への分離が生じている。

3)感情 好き/嫌い(結合に向かう/分離に向かう)

次に、感情は好き/嫌い、受け入れる/拒絶する、を分別する。

結合と分離を分別するだけでなく、そのどちらを選ぶか、結合を選ぶか、分離を選ぶかを定めようとする。つまり感情には同一化/差異化の分別、二極への分離が生じている、といえよう。自分とは異なるが好ましいと思えるものは、それに触れたり、食べたり、つまり自分と潜在的に”同一”であることを望まれる事柄であり、逆はまた自分異なること、別々にはっきりと区別されたままその分離が固定されることを望まれるものであろう。

4)直観 いまここ/あの世

最後に直観は物事がどこから来てどこへ行くのかを教えるという。

身体で感覚することができる手前や、感覚できなくなってしまった後のことが「来るところ」であり「行くところ」であろう。それは一例として「あの世」と考えておくとよいかもしれない。

人間の意識は、「いま、ここ」の直接に触れたり、嗅いだり、見たりすることができないところに、物事の「来るところ」と「行くところ」を分別することもできる。

いまここ / あの世

あるいは「来るところ」を、そこから感覚できる事物がはっきりと姿を現してくるという意味で「増益」と呼んでみることもできるだろう。また「行くところ」を、感覚できる事物がそこへと去って、姿を消してゆく先ということで「損減」と呼ぶこともできよう。この「増益」と「損減」という言葉は空海が『吽字義』で用いられているものを参考にしている。

詳細は下記の記事に掲載しているので、ご参考にどうぞ。

自我と個我

さて、ここでユングの心理学の重要な用語のペアが出てくる。自我と個我、IchとSelbstである。

人格の総体は自我と非自我とを足し合わせたものである。従って全体性を示す円の中心点は自我 (Ich)を表すものではなく、 全人格の核としての個我 (Selbst)を表すものである(円の中心は「神の本質」の寓喩でもあって、その例は嫌というほど沢山ある)。

自我と個我のちがいと言っても、ユングの概念を扱いなれた専門家ではない者(私のこと)が、日本語の日常用語として考えると何やら似たような感じで判然と区別できない感じがするが、IchとSelbstというドイツ語のままで考えれば、より区別が際立つ。

Ichは要するに、主語である。

述語に対する主語である。

英語ならI、I have a penのIである。

「私は・・・である!」

「私なんて、どうせ・・・だから・・」

「私は・・・をする!」

などという時の主語がIchである。

これに対してSelbstは”おのれ自身であること”といった感じである。

「私は私は、俺が俺が、Ich bin…, Ich bin…(I am…)」と声高に主張しなくとも、もっとも調和し安心しているときに感じられるような自分が何の違和感もなく自分自身であると感じられていること、とでも言おうか。

このSelbstこそ「人格の総体」であって、自我と非自我、つまりいつもIch、主語の位置置かれてその後の分節を牽引させられる四機能のうちのひとつと、逆に無意識の方に隠されて言語的思考の語と語の線形配列を生成するために働かされることがなくなっている機能とを「足し合わせ」てこそ、私たちは人格の総体、Selbst、自分自身であることの境地に入ることができる。

そして意識の四つの機能(「感覚」「思考」「感情」「直観」)が同一円周上に等距離でバランスしている状態こそがマンダラなのである。

「俺は俺は」「私は私は」と突出して主語の位置にたって叫び続けるひとつの機能(「感覚」「思考」「感情」「直観」のいずれか)すなわちIch(自我)は、マンダラが「円の中心点」とは違う。それは円の中心にはなり得ないのである。むしろ主語(自我)の位置で強烈に作動し続ける一つの機能は、他の三機能のうちの一つを自らに従属させ、また別の一つの機能を主語の位置に立つべきではないものとして追い払い、残りの最後のひとつの機能と一緒にまとめて沈めて隠してしまう。つまりIchが叫び続ける状態では、四機能(「感覚」「思考」「感情」「直観」)が円を描くことができていないのである。

次の夢である。

四人組での墜落

マンダラ夢11

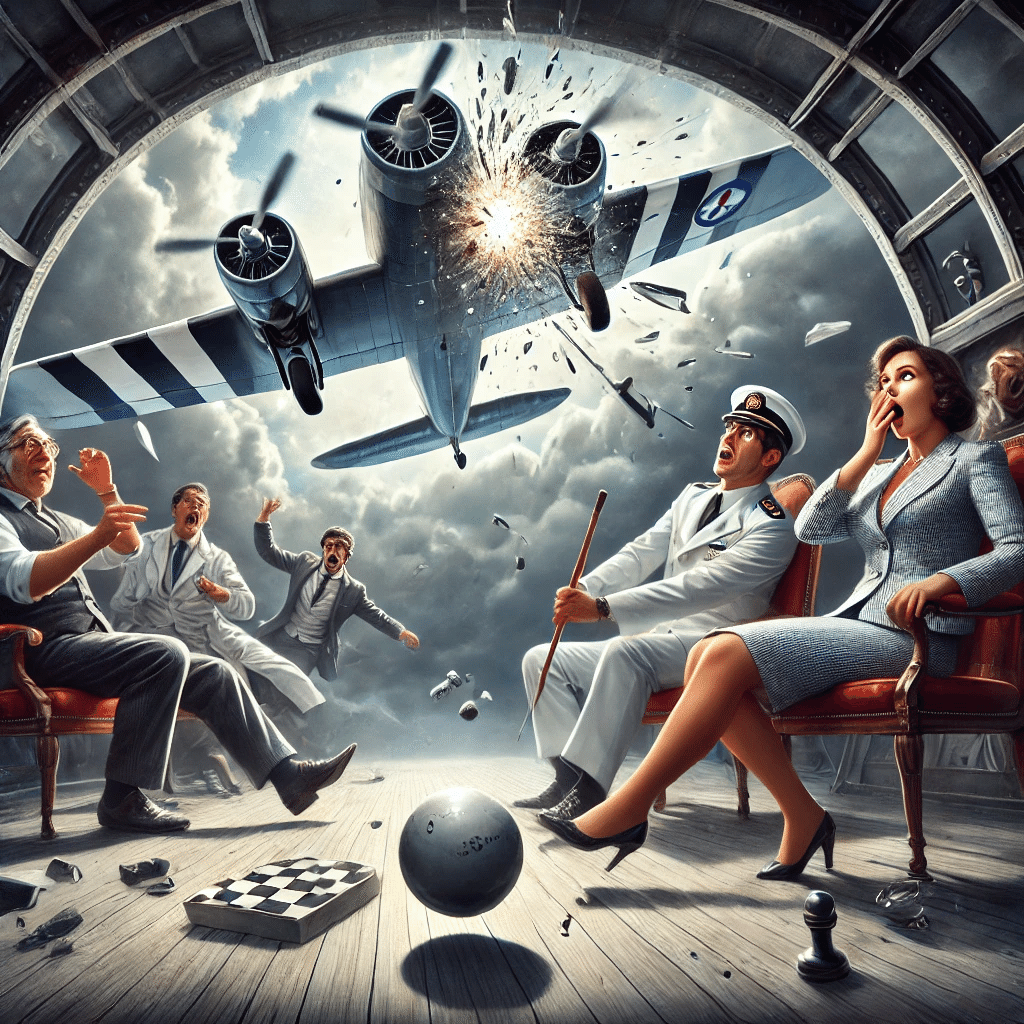

夢見者、医者、パイロット、見知らぬ女の四人が飛行機に乗って空を飛んでいる。突然クロケットの球が、不可欠の操縦器具 (Navigationsinstrument)の一つである鏡(Spiegel)に当ってこれを打ち砕き、飛行機は墜落する。

今度もまた見知らぬ女は誰の連れだろうという疑問を感ずる。

引き続き四者、すなわち意識の四機能(「感覚」「思考」「感情」「直観」)の主張を語る際の主語の位置に立つ者たちが、飛行機に同乗している。

飛行機ということで、おそらく機内でうろうろと歩き回っているのではなく、決められた座席に、おとなしく座っているのであろう。

四人がおとなしく座っている限り、四人の間の距離は変動しない。

鬼ごっこをしていた時と比べてみるとよい。

ようやく、四人が距離を伸び縮みさせずに一緒に”離陸”できたのである。

この離陸は意識の深層に沈んだものを、表層に浮かび上がらせる、ということかもしれない。

ところが、どうにか離陸したものの、すぐにトラブルが起きて飛行機は墜落する。

離陸から墜落への急転換が見事である。

+ +

墜落の原因がナビゲーション装置(方向、角度、あるいは速度を一定に保つことに寄与する装置)を構成する主要部品である「鏡」の崩壊であるというところが面白い。

鏡は、二即一にして一即二である二つの像を作り出す=切り分ける。

鏡は、対立する二極が実は「一」である、と気づかせるものである。

この気づきこそ四機能をつかづはなれずに調和させる上で大切なことであるのだが、この気づきを束の間もたらしていた鏡は壊れてしまう。そうして四人が互いの距離を一定に保ちながらまとめて移動するための速度を一定に保つことを可能にしていたであろうナビゲーション装置は壊れてしまう。

そうして飛行機は墜落するが、墜落しても全員無事だったようで、「女性は誰の連れだろう」という問いが引き続きうかんでいる。つまり四者による円環は描けなくなり、再び「見知らぬ女性」の収まりどころが不安定になる。

四者の間の距離が伸び縮みして、アンバランスに戻っているのである。

次の夢である。

親しい四人組での不安定な移動、しかし今度は落下せず。

マンダラ夢12 夢

夢見者は父親、母親、姉(妹)と一緒に、市街電車の昇降口のところに大変危険な姿勢で立っている。

四人である。

それも家族という、ごく親しい、きわめて身近な、誰であるかわからないということもない、明確に一緒に行動している四人である。

この四人が四人ひとかたまりになって、移動している。四人固まって、四人それぞれは動かず、つまり四人相互の位置関係は変わらないまま、全体として、(おそらく)走行する路面電車によって運ばれて、移動している。

即ち、どれか一人は「人」ではないらしい(怖)

しかしこの移動は安定感・安心感のあるプロセスではなく、昇降口という内/外の境界の不安定なところにかろうじてぶら下がっているような具合で進行している。つまり、落ちそう、落下しそう、墜落しそうでありながら、しかしうまいぐあいに落下していない。

先ほどの飛行機は容赦なく墜落したが、今度の路面電車は地上を走っており、仮に転がり落ちたとしてもなんとか助かりそうである。

乗り物に乗ると言うのは、止まりながら動くということで、この動きが自我をいわば受動的にその中に含む領域を生成する。その生成しつつある領域がまだおぼつかなく、つまり夢見者や容易にそこから転がり落ちそうな状態にあるが、しかしここまでの夢のなかではかなり安定している。何より四人の間に未知の関係に分離しているところはなく、四人はそれぞれ、異なりながらも同じ様なものとして結合している。

次の夢である。

海底への潜航

マングラ夢13 夢

海にある宝が隠されている。

海底に達するには狭い隙間を通って潜って行かなければならない。

これは危険であるが、しかし底に達すれば伴侶(der Gefährte 〔同伴者、仲間、連れ、友〕)が一人居るだろう。

夢見者は暗い海底目指して思い切って飛び込む。

すると海の下[海底]で、噴水を真中にして規則的に構成されている美しい庭に出会う。

飛び込みと潜水という動きに注目しよう。

この潜水は危険を伴うものである。

しかし海底には「宝」があるとわかっており、危険を冒してでも潜る価値がある。しかもその宝は一人の「伴侶」であるという。見知らぬ人、疎遠な人ではなく、仲間、友、同伴者。

そして夢見者は、ついに潜水に成功し、海底で、中央に噴水が配された規則正しい庭にたどり着く。ここでついに夢見者(自我)は、安定的にマンダラ状のパターンを描く領域へと入り込むことになる。

*

次の夢では、夢見者と父親が「貴重な水」を巡って仲良くやりとりをしている。

得難いものを簡単に得る

マンダラ夢14

夢見者は父親と一緒にある薬局へ行く。

この薬局では貴重なものが、とりわけある特殊な水が安い値段で手に入る。

父親は夢見者に、この水がどこの国からやってきたか、それはどんな国かを物語って聞かせる。

その後で夢見者は汽車に乗ってルビコン河を渡る。

夢見者と父親が一緒に出掛けるという動き、述語的様相に注目しよう。

ただ薬屋へ散歩しているだけではないかと思われるかもしれないが、ただ散歩するということは、ただ散歩するのではない-ではない、ということである。二人は二人、別々でありながら、逃げたり追いかけたり、追い払ったりすることなく、一緒に出掛けている。同じ速度で、同じ距離を保って、移動する二者。

先ほどまでの追いかけたり逃げたり、墜落してバラバラになったりしていた動きのことを思い出そう。それに比べれば、ずいぶんと安定している。

ちなみに父親とは少し前の夢で一緒に不安定な路面電車の乗り口に乗っていたが、今回の移動は特に墜落感、落ちそうなリスクは感じさせない。それもそのはず、すでに夢見者は、十分に潜って=降下しているのである。

そしてこの父親と夢見者は、なかよく「貴重な水」を、入手性よく手に入れている。父親と夢見者と水といえば、前回の記事で紹介した下記の夢(第15のビジョン)がある。

第15のビジョン 夢

母親が一つの盥(たらい)から別の盥へと水を移しかえている(夢見者は28の「幻覚像」の際にはじめて、別の盥が姉(妹)のそれであったことを想い出した)。この行為は大変厳粛に行われる。というのもこの行為は周囲にとっても極めて重大な意味を持っているからである。それから夢見者は父親に追い出される。

この夢では夢見者は、なにやら女性たちが大事そうに「水」を取り扱っている場面から、父親によって追い出されるという、過度な分離の様相がある。

ところが今回の夢では、父親は夢見者を追い出したりはしない。一緒になって貴重な水が安く手に入ると喜んでいる。

述語的様相が、ずいぶんと落ち着いたものになっている。

+

そして夢見者は、なぜか、また汽車にのって、乗り物にのって、「ルビコン川」を渡る。つまり世界のあり方をガラリと変えるような境界を、自分自身では動かず、運ばれることによって、止まりながら動いて、超えるらしい。

この夢では四者の関係を分けつつなぐ(媒介する)、1)一緒の散歩、2)川の流れ、3)橋を渡る汽車、4)貴重品だが瓶詰め?になって街で販売されていること、といった述語的様相がきれいにうかんでいる。

次の夢でも「川」が出てくる。

カヌー乗った四名の旅

マンダラ夢15 夢

四人の人物がある河を船で下っている。

四人とは、夢見者、父親、友人のうちの特定の一人、そして見知らぬ女である。

先ほどの夢では、川は、汽車によって越えられている。

つまり、水面よりも高い位置に架けられた橋の上を夢見者ひとりで移動したのである。

これに対して今回の夢では、夢見者はより水面に近いというか、水面そのもの、水の流れに完全に同期している。それもひとりではなく四人一緒にである。

この夢の女性は母親や姉妹ではなく、また「見知らぬ」人になっているが、ともかく四人一緒に、付かず離れずでひとつの船に乗って、川を下っている。川下りは、川の流れに任せていれば、うまく流されていく場合もある。

水界、つまり陸界、人間が元に生きる世界と別の世界との境界面に、四者揃って乗っかっている。実にマンダラ的である。

次の夢である。

正方形を描くように行進する人々

マンダラ夢16 夢

人が大勢いる。

これらの人々はみな列をなして歩いているが、列は真四角(Quadrat)の形になっており、歩く方向は左廻りである。

夢見者はこの正方形の真中ではなく、端の方にいる。

聞けば、人々はギボン(Gibbon)を再興しようとしているのだという。

歩きながら「四角形」を形作る人々。

四角は所与ではなく、この歩く動きから浮かび上がってくる。

そして夢見者は、自我は、この四角の「中心」ではなく「端」にいる。

そしてそして、この四角を浮かび上がらせることで、人々は「ギボン」すなわち「猿」を復活させようとする。

この「猿」について、ユングは太古の人間(人間性)のことであるという。それは即ち、野生の人間であり、「野生の思考」の神話論理を自在に動かせる者、出来合いの分節システム、所与の四項関係の固定性を生きるものではなく、四分が分かれるでもなく分かれないでもないところで脈動する両義的媒介項たちの分離と結合の分離と結合の動きをそのまま生きる者、と読んでおこう。

ここでユングは四角と円を組み合わせたマンダラを紹介している。

夢見者の自我をそのひとつに数える複数の項たちが、お互いに分離しすぎることもなく、過度に結合しすぎることもない、安定した付かず離れずの関係を保つ時、ちょうど四者は、同一の円周上に、正方形をなすような位置に配置されることになる。

そしてこのマンダラ、円を描くように運動する天体が配置されているのが面白い。ちょうど『神話論理』を超読する試みの途中で太陽と月を付かず離れずの関係に生成する神話を眺めていたところである。

さて、パウリの夢はここからいよいよマンダラを発生させることになる。

・・

次回、パウリのマンダラ夢17から、引き続き読んでみよう。

つづく

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!