対立関係は対立している事物よりも前から存在する-レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(27_『神話論理2 蜜から灰へ』-1)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を意味分節理論の観点から”創造的”に濫読する試みの第27回目です。前回の記事はこちら↓です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?!)いただけると思います。

前回の記事で『神話論理1 生のものと火を通したもの』を読み終わったので、さっそく『神話論理2 蜜から灰へ』に移行しようと思います。

「と」ではなく、「〜から〜へ」

『神話論理1』では「生のもの」と「火を通したもの」の対立にスポットライトがあてられた。

これが『神話論理2』では「蜜」と「灰」の対立に切り替わる。

ただしタイトルをよく見ると「蜜と灰」ではなく、「蜜から灰へ」になっている。

「と」ではなく「〜から〜へ」。

「と」が二つの事柄を端的に並べるのに対して、「〜から〜へ」は二つの事柄が一方から他方へと移行すること、変身すること、変換される、その動きを全面に引っ張り出す。

「と」では、自ずからそれ自体として存在していますよという顔をした二つの事柄が二次的に並べられる。

Δ1とΔ2

これに対して「〜から〜へ」では、前者と後者は、別々に異なりながらも一方から他方へと変身する。

変身、つまり一方でありながら他方、他方でありながら一方、別々でありながら同じ、異なりながら同じであり、二でありながら一、一でありながら二という関係が関係づけられる動きが問われることになる。

体系における軸

「〜から〜へ」とくれば、神話に登場するあれこれの項たちも"ワタシはヒト様とは関係なく、自ずからそれ自体として存在していますよ"などという顔はしていられない。自から他へ、他から自へ、Aから非-Aへ、非-AからAへ、変身しつづける。

この際、Aから非-Aへの変身を引き起こす触媒というか「操作子」となるものが必要になる。われわれ人間はすでに二極に分節されたあれこれの二項対立関係を組み合わせて「AはBだ」式の思考をせざるを得ないため、いきなり唐突に「Aは非-Aだ」と言われても、なんだかよく分からなくなってしまう。Aが非-Aに化ける・変化する・変身するとして、その化ける途上、化けるプロセスを、これまたあらかじめ二極に分節された二項対立関係を組み合わせて語っていかなければならない。

そこで登場するのが、たとえば「タバコ」であり、また「蜜」である。

タバコに備わっている、体系における軸という役割である。[…]タバコだけが、通常では相容れない属性を結びつけるのである。

Δ1とΔ2(反-Δ1)という対立する二つの事柄があったとして、タバコはこの両極をひとつに「結びつける」。

タバコは下記の図で言えばいずれかのβ項の位置を占めることができ、その両側にΔ1と反-Δ1の対立を区切り出しつつ、結びつける。

対立するΔ二項は、あるβを「軸」にして分離されつつも結合されていることによって、Δ1から反-Δ1へ、変身することができる。

* * *

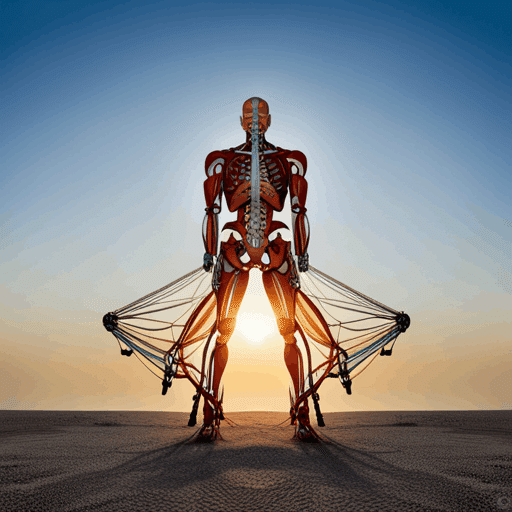

ここでAI描画コーナー。「タバコと蜂蜜は、ともに通常では相容れない属性を結びつける、体系における軸である」という文字列を手がかりにAIに画像を生成させた結果をご紹介します。

まずこちら

これはなんとも、Δ項が際立ちすぎている。

喩の力もなにもなく、二つをダイレクトに一つにしている。

第一住心のAIという感じである。

あるいはこちら。

蜂の巣箱的な巨大建築物から煙がモクモクと・・。蜂は大丈夫だろうか?

こちらも、二つをダイレクトに一つにしている。

言いたいことはわかるが、第一住心のAIという感じである。

お次はこちら。喩的な気配が出ている。

それにしても、誰だろう?

おそらくタバコを吸っている組織の「軸」、キーパーソン的な人を描いたのだろう。たしかに上司になってほしい顔ナンバー2くらいの好感度である。

さらにもう一枚。

誰?!

こちらの方も「組織の軸」という感じがするが、タバコは吸わなさそうである。

いや、人を見た目で判断してはいけない。

次へ行こう。

今回は、特に「曼荼羅風にして」と指示していないが、しかし、言葉の対立関係だけを捉えて、マンダラ風の絵を描いてくれるのが、このAIのとんでもないところである。対立関係をいくつも重ねていくと、曼荼羅風になる。

ce n'est pas un cendrier

あるのは関係だけである。

上の図はまさにそういう感じである。

タバコと蜂蜜は非同非異

β項もまた単独では存立せず、他のβ項とまずはペアに、そしてペアのペアをなしている。

人間の思考とは、二項対立関係の対立関係(最小構成で四項からなる関係)を、伸ばしたり縮めたり丸めたり捏ねたり焼き固めたり刻みつけたり機械化したりGPT(Generative Pre-trained Transformer)に丸投げしたりするプロセスである。

タバコという項もまた、ある二項対立関係の一方の項である。

では、タバコというβ項と対立しつつペアになるのは何かといえば、例えば「蜂蜜」がある。

βタバコ =/= β蜂蜜

蜂蜜とタバコは食物ではあるが、どちらも厳密な意味では料理には属さない。蜂蜜は、人間ではなく、ミツバチが作るものであって、そのまま食用に供されるし、タバコのもっとも一般的な用法は、蜂蜜と異なり、タバコを料理の手前ではなく、向こう側に置く。誰もタバコを蜂蜜のように生で食べたり、肉のようにあらかじめ火を通して食べたりはしない。火をつけて煙を吸うのである。

タバコと蜂蜜は、真逆に対立するものである。

レヴィ=ストロース氏はタバコや蜂蜜が登場する成句を引きながら、両者の対立を列挙していく。

蜂蜜 / タバコ

||

生で食べる / 生では食べない

ほめる意味 / けなす意味

潤沢 / 欠乏

富 / 貧しさ

穏やかさ / 騒動

*

ところが、蜂蜜とタバコは真逆に対立すると同時に、よく似た同じようなものでもある。

すなわち蜂蜜もタバコも「食物ではあるが、どちらも厳密な意味では料理には属さない」という点で同じようなものである。

異なりながら同じ、同じでありながら異なる。

非同非異である。

タバコと蜂蜜、二つのβ項は非同非異、別々に分離しているでもなく、かといって不可分に一つになっているわけでもなく、分かれているのか繋がっているのか、二なのか一なのか、どちらだかよくわからないもの(不可得)である。

* *

ここでレヴィ=ストロース氏は、次のような一文を紹介する。

「[…]天使は三度、手を差し伸べ、蜂蜜に触れた。

するとテーブルの上に火が迸り、蜂蜜を焼き尽くしたが、

テーブルには傷がつかなった。

蜂蜜と炎からの香りは芳しかった。」

ここで蜂蜜が「焼き尽くされ」、つまり蜂蜜はなくなり、芳ばしい香りの炎・煙に変形・変容・変身する。

蜂蜜 → (変容・変身)→芳ばしい炎・煙

さて、ここからが面白い。

対立関係が、対立している事物よりも前から存在する

「芳ばしい炎・煙」と来れば、なるほど、これはタバコのことを言っているのか、と思いたくなるところであるが、実はこのエピグラフの一文は中世末期、まだ南米から西欧にタバコが伝来する以前に書かれたものである。

序論のエピグラフにした文章は、この対立関係が、対立している事物よりも前から存在していたらしい、ということを示している。タバコが西欧に知られる前に、天使の超自然的能力がともした「蜂蜜の火」は、まだ存在しない対立項として、タバコの占めるべき場を用意し、流れる蜂蜜とは対応関係にありかつ正反対の項がもつべき諸特性を予想していた。タバコは、乾いたもの、焼かれるもの、香りがするもの、という、蜂蜜を補う領域で、そのひとうてぃとつが蜂蜜と対をなしている。

タバコというものの存在が全く知られていない時代、すでに「タバコ的なもの」が占めるべき意味的なポジションが、「蜂蜜」と対立するところに用意されていた、ということである。

重要なのはこれである。

「対立関係が、対立している事物よりも前から存在」する。

対立している事物、というのが「蜂蜜」と「タバコ」である。蜂蜜やタバコがそれとして存在するようになる「前」から、先にその対立関係がある。

要するに、蜂蜜とタバコの対立関係というのは、蜂蜜とタバコという項がそれぞれ端的にまずあって、そのすでにもともとあるものが二次的におまけ的にセットになったというものではない、ということである。

対立関係こそがまず先にある。

そして、その対立する両極にうまく収まるような項があれこれ捜索されて、適任のものがあれば、極に収まる。

もし、「これぞ」というものが見つからなければ、その極を空っぽのままにしておくわけにいかない場合、なにか適当な代わりのものが充当される。

蜂蜜が、湿っていて、火をつけるとうまく燃えず焦げ臭い匂いがでるものだとすると、反-蜂蜜は、次のようなものになる。

湿っておらず乾いている。

じわじわ溶けながら焦げるのではなく、パッと燃えて煙になるもの。

焦げた悪臭ではなく、よい香りがする。

そしてたまたま南米で発見され、西欧へ伝来したタバコは、ちょうどこの条件を満足するものであった。

対立する二つの事物、あるいは少なくともその一方にもとづく対立関係が先にあったことにより、タバコが知られるやいなや蜂蜜と結びついて、まったく好都合な一対ができあがった

蜂蜜やタバコに先行する対立関係とは、次のような対立関係である。

乾いていること / 湿っていること

焦げるばかりで燃えにくいもの / 燃えやすいもの

悪い匂い / 良い香り

これらの対立は人間の感覚のレベルで、仏教でいえば「前五織」で、われわれが好むと好まざるとに関わらず、ほとんど自動的に身体レベルで分節し、区別し、識別し、差異を感じてしまう対立である。

タバコと蜂蜜が「食物ではあるが、どちらも厳密な意味では料理には属さない」という点で、互いに異なりながらも同じようなものであるということになると、この乾いている/湿っている、悪い匂い/良い香りのような経験的感覚的にはっきりと固定的に分かれている二極もまた、別々に分かれながらも短絡され、通路を開かれ、そして一方から他方へ、他方から一方へ、「変身」「変形」「変化」する可能性を思考できるようになる。

そしてこれこそが神話の力、神話的思考の力、神話的思考が私たち人類が自分の生きる世界の意味を分節する可能性を創造的に組み替えていく可能性を開く力である。

このAI生成画像がとてつもないところは、

中央に「樹木」が描かれており、

鳥まで飛んでいることである。

どういうことか、この後の樹上のコンゴウインコの神話をご参照願いたい。

蜜「から」灰「へ」

『神話論理2 蜜から灰へ』は、このような「蜂蜜」と「タバコ」の対立関係、真逆に対立しながらも同じようであり、異なっているとも言えず同じであるとも言えない、どちらか不可得な項(図1でいえばβ項)のペアが演じる役割に注目する。

Δ項が経験的感覚的前五識的に、人間の身体によって固定的に分節される対立関係の両極だとすれば、β項は対立する二つのΔ項のなかだちとなって、両極を分けつつ繋ぎ、繋ぎつつ分け、一方が他方へ、他方が一方へ、変身・変形することを論理的に可能にする。

さらにこのβ項もまた単独では存立せず、対立するβ項とペアになっている。

しかも、β項の対立関係を非同非異のものにするには、そこにまた別のβ項の対立関係が重なる必要がある。つまりβ項は対立関係の対立関係、四項関係を成している必要がある。

β蜂蜜とβタバコの対立に対立するのは、β火(火を通すこと)とβ反-火(火を通さないこと。あるいは火を消すこと。水に関すること)の対立であったり、あるいは「自然」と「文化」の対立、さらには「生で自然であること」と「技術的行為によって操作されていること」の対立だったりする。

このβの対立関係の対立関係を通じて、Δ項の対立関係の対立関係、四種Δが分節する。この四種のΔそれぞれの位置に、人間の感覚器官に対して持続的で固定的であるかのような姿形を印象付けるものたちのあれこれが、うまく収められていき、その「意味」を定められていく。

こうして世界の起源、意味ある世界の起源、つまり意味の起源ということを語る神話群は「円環をなして」閉じる。

個別の項、Δ項だけを見ていたのでは、項から項へとひたすら一直線状につらなっていく置き換え・言い換え・変形の連鎖を、二項対立の対立関係(対立関係から対立関係への「変形」)として編んでいくことで「鎖の連鎖が閉じる」ことになる(クロード・レヴィ=ストロース『神話論理2 蜜から灰へ』p.19)。

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-

↓

-Δ-Δ-

| |

-Δ-Δ-

↓

冒頭に引用した「タバコに備わっている、体系における軸という役割である。[…]タバコだけが、通常では相容れない属性を結びつける」という一節にある「体系における軸」は、まさにこれ、人の口から、意識から、心から出る言葉に任せておくと勝手に一直線上に並んでいってしまうΔたちを、ぐるりと円陣を組むように配列し直すための折り返し、結えて輪にする、回転の軸である。

ある項を、それ自体として単立しているかに見える項(図1でいえばΔ項)としてみるのではなく、「体系における軸」、つまり自らの周りで他の項たちの位置を置き換え、一方を他方にする、他方を一方にする、「変身」を引き起こすような「軸」(図1でいえばβ項)としてみる。

この「体系における軸」たちのあいだに展開される論理をひもといていくのである。

これまでの一連の読みの試みで、いわば勝手に、レヴィ=ストロース氏が書いてもいないことをβだとΔだのと書いていたワケでありますが、ここへきてレヴィ=ストロース氏もまた線形のΔ配列を転回させ円環に結ぶ、両義的媒介項の「軸」としての働きにフォーカスしていくのです。

◇

ここで『神話論理2 蜜から灰へ』の最初の神話をみてみよう。

M188「蜂蜜の祭りの儀式の起源」である。ちなみに神話の番号は『神話論理1 生のものと火を通したもの』と連続している。

有名な狩人がコンゴウインコが集まる木を見つけた。

狩人は木の上に隠れ場所を作り、待ち伏せし、たくさんのコンゴウインコを狩った。狩人が木から降りようとした時、ジャガーたちがやってきた。狩人はあわてて隠れ場所に戻る。

ジャガーたちは木から野生の蜜をとっていた。

ジャガーが去ると、狩人もまた自分の獲物を集めて村へ帰った。

*

ある日、狩人の兄がその木に登って、コンゴウインコを狩ろうとした。装身具にするためのコンゴウインコの尾羽を手に入れようとしたのである。

兄は、ジャガーに注意するよう弟から言われていたのに、興味本位でジャガーに矢を射てしまった。矢は外れ、怒ったジャガーはジャンプして飛びかかり、兄を食べてしまった。

*

帰ってこない兄を心配した弟狩人が様子をみにいくと血痕がある。血痕を辿ると蟻塚に辿り着く。シャマンでもあった弟狩人はアリに変身し、蟻塚に潜り込んだ。

蟻塚の中にはジャガーの村があった。

弟狩人は人間の姿に戻ると、兄を探し始めたが、ジャガーの娘の一人を好きになってしまい、そのまま結婚し、娘の父の家に住んだ。この義父ジャガーこそ、狩人の兄を殺した張本人だったが、義父ジャガーは自らの行いは正当防衛だったと説明し、弟は納得した。

狩人はジャガーの村で「蜂蜜の祭り」を学ぶ。

故郷が恋しく、人間の時の妻の息子が懐かしくなった狩人は、ジャガーたちに別れをつけげ帰ることにする。義父ジャガーは、新しい妻(ジャガー)を連れていく条件で、狩人が人間の世界に帰ることを許した。

人間の村に帰った狩人は、家族に事情を話すまで外で待つよう、新しい妻に言った。

狩人は人々から大歓迎され、その歓迎の宴は何日も続いた。

ようやく狩人が外に残したジャガーの妻を探しに戻った時には、もう彼女は蟻塚に帰ってしまい、入り口を塞いでしまった。ジャガーの村への入り口はどうしても見つからなかった。

その後、狩人は人々に蜂蜜の祭りの儀式を教え、以後、部族の人々に伝承されていった。

この神話は話題が盛りだくさんではあるが、構造は極めてシンプルである。

まずは拾える限りの二項対立関係を拾い集めてみよう。

まず、この神話の三つの舞台装置に注目してみよう。

第一は「木の上」

第二は「蟻塚の中」

第三が「人間の村の入り口」である。

第一の舞台「木の上」では、そこで経験的感覚的に対立する二極(この場合はジャガーと人間)が急接近し、対立しつつも結合へと向かい始める。

第二の舞台「蟻塚の中」では、このジャガーと人間が「結婚」し義理の親子関係を結び、「蜂蜜の祭りの儀式」という秘儀を伝えられる。

そして第三の舞台、人間の村の入り口では、ジャガーと人間の永遠の分離が生じる。そうして「蜂蜜の祭りの儀式」は人間のもとに残され、人間のものとして、人間たちに伝承されていく。

この三つの舞台装置はすべて図1でいえばβ項である。

β項は最低でも四つ必要である。

第四のβ項は”ジャガー人間”あるいは”人間ジャガー”である。兄をジャガーに殺されながらも許し、ジャガーの娘と結婚し義父ジャガーと同居する狩人とその妻ジャガーのペアである。この二者は、はっきりと異なり、激しく対立していると同時に、極めて密接に・不可分に結合している。分離しているのか結合しているのか、はっきり分からなくなる(不可得)。

*

この四つのβ項がくっつたり離れたり、結合したり分離したりと脈動するところから、この神話が最終的にその起源を語ることになるある一つのΔ項(いまの場合は「蜂蜜の祭りの儀式」)を含む四つのΔ項が分離してゆき、固まった輪郭をもち、他の項とやたらと近づきすぎることのない、孤立した性格をもつものとして析出される。

上の神話の場合、人間の狩人が、ジャガーの村に別れを告げ、人間の村に帰るくだりが、まさにこれ、β脈動からのΔ対立の区切りだしである。

狩人は、まず「蟻塚」ジャガーの村を出る。しかしまだジャガーの妻を伴っている。

次に狩人は「人間の村の入り口」で、ジャガーの妻と分離する。ジャガーの妻をいきなり人間の村に連れて入らず、まずは外で待たせるのである。

しかし狩人が村の中から村の外へ戻ってくるのに、時間がかかりすぎた。

ジャガーの妻は蟻塚に帰ってしまい、そして蟻塚の入り口は永遠に閉ざされた。

こうしてβ領域への入り口はどこだかわからないようになり、人間の世界(Δ分節された世界)が固まり、その人間の世界のひとつの構成要素として「蜂蜜の祭りの儀式」というものがはっきりとした決まった形をもつようになった、という。

そしてまた自然に対する文化と文化に対する自然の分離、文化的存在としての人間と、非-文化的存在たち(ジャガーに代表される)の分離も、はっきりと切り離され、引き離されて、その間に境界線をひかれたかのようになる。

*

レヴィ=ストロース氏はこれと同様の神話M189も引く。

昔、二人の兄弟がいた。

そのうちの一人がコンゴウインコが花を食べに来る木の頂に隠れ場所を作り、二人は木を訪れるたくさんのコンゴウインコを殺していた。

ある日そこに二匹のジャガーが現れ、木の花を絞って蜜を瓢箪に集めていた。兄弟のうちの一人はジャガーたちの様子をこっそり見ているだけであったが、もう一人は不用意に矢を射かけた。

ジャガーは不死身であり、嵐を起こし、木を揺さぶって、矢を射た方の男をふり落とした。男は落ちて死に、その体はジャガーによって地下世界に運ばれる。地下の世界への入り口は蟻の巣穴ほどの小さだった。

ジャガーたちは十字に組んだ木に男を貼り付けにし、地下世界の日にあてた。

残された兄弟の一人はアリに変身し、ジャガーの小屋までたどり着くと、蜂蜜をいれた器がいくつも吊るしてある様子を観た。そして蜂蜜の儀式の歌を覚えると、毎夜人間の姿に戻り、ジャガーたちと踊り、昼間はアリの姿になった。

そして人間の村に帰り、蜂蜜とその儀式を人々に教えた。

ここでも舞台は、まず「木の頂」そして「蟻の巣穴」ほどの小さな入り口の地下世界である。

木の頂、つまり天と地の中間領域で、通常経験的にははっきり区別され対立している二極が過度に急接近し、激しく対立して分離し、また接近し一緒になる。

狩猟者としての人間Δ1と、花をそのまま食べるコンゴウインコΔ2とは、狩人と獲物の関係で対立している。

次に、木の花をそのまま食べるコンゴウインコΔ2と花を絞って蜜を壺に集めるジャガーΔ3は、まさに野生動物のように花を調理もせずにむしゃむしゃ食べてしまうことと、蜜だけ絞って壺に集めるという文化的・前-調理的技術を駆使することにおいて対立している。

そして、Δ3花を絞って蜜を壺に集めるジャガーと、そのジャガーに狩られる物(獲物)としての人間Δ4が対立する。

β「樹上」で「人間」は、もともと狩猟者(狩る者)だったのが、獲物(狩られる物)に逆転している。

ここで人間が二つに分かれる。ジャガーの獲物として狩られてしまった人と、うまく隠れて未だ狩られていない潜在的な獲物ではあるがまだ生きている人間の分離である。

こうして「狩人でもあり、潜在的には獲物でもあり、しかしまだ獲物ではなく、潜在的には狩人でもある」対立する二極のどちらか不可得なβ化した人間が誕生する。この人物が第二の舞台「地下世界」に入り込む力を得る。

この人間はβ化しているので、アリに変身することくらい容易い。

またこのβ人物は自在にアリから人間の姿に変身することができ、しかもジャガーたちに混じって「蜂蜜の儀式」で踊っても食われないという、ある意味でジャガーの一種のようなものにも変身できる。

こうしてこの人物は、もともとジャガーのものだった「蜂蜜の儀式」を人間のもとに移動させ、人間の村に帰っていく。

「軸」となるβ項を介して、あらゆるΔ項が、自らと対立する-Δに変身することができるようになる。それと同時にΔから-Δに自在に変身する力を得た項は、すでにΔ項でありながらβ項化している。

なにがΔで、なにがβか。

それぞれの項それ自体が、Δ性なるものや、β性なるものを、あらかじめその本質的特性として保持しているわけではない。

ある項がΔだったり、βだったりするのは、それが他の項との二重の四項関係のなかで占める位置によって変わる。

またこの二重の四項関係の中の位置というのも曲者で、二重の四項関係も決して固まった「枠」として据えられているものではない。

私たち人間が、どこから記述=観測し始めて、二重の四項関係を描いていくかによって、たまたま最初にどこにスポットライトがあてられたかによって、端的に人間の前五識が区切り出すことのできるある対立の一方が、まずΔのひとつとして仮置きされ、そこからスタートして、次に、そのΔと鮮やかに対立する-Δが仮置きされ、その後にΔと-Δをひとつに結びつけることができるようなβ項用の空席が区切り出され、そこになにか適当なものが充当され、晴れてβ項となる。

つまり、Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δの配列の中のすべてのΔは、いずれもが、可能性としてはβ化し得る。「人間」もまたβ化しうる。人間の両側に鋭く対立する二極を据えることができる場合、人間も容易くβ化できる。

例えば、「菜食」と「肉食」の対立がある。

「人間の特性は、菜食であると同時に肉食であるということである。菜食という相のもとでは人間はコンゴウインコと合同である。肉食という相のもとでは人間はジャガーと合同である。この二重の合同関係から、S-3(引用者注:菜食と肉食の対立を基軸とする神話)は、ジャガーとコンゴウインコを直接結ぶ第三の合同を演繹する。両者は蜂蜜に関して相似である。共にいつも同じ木のところに行く。」

人間は「菜食」と「肉食」の対立に対して、「菜食であると同時に肉食である」中間的で曖昧でどちらでもあり、どちらか不可得な存在である。

菜食 / 肉食

||

β人間

もし人間が「菜食」と「肉食」の対立に対して「回転軸」βの位置を取ることができるとすると、通常経験的に人間と対立する「ジャガー」もまた、「菜食」と「肉食」の対立に対立する、ある別の対立に対して「回転軸」βの位置を取ることができなければならないことになる。

菜食 / 肉食

||

β人間

/

βジャガー

||

Δx / Δ-x

ここでΔxは菜食と等価になりうるものであり、Δ-xは肉食と等価になり得るものである。上の神話では後者が天日干しにされた人間(ジャガーにとっては獲物の肉)であり、前者が蜂蜜である。

菜食 / 肉食

||

β人間→蟻

βコンゴウインコ × β天日干しにされた人間

βジャガー

||

Δx(蜂蜜) / Δ-x(天日干しの肉)

そして蜂蜜と菜食を不可得にひとつにつなぐのが”蜜を花ごと食べる”コンゴウインコ(p.33)であり、肉食であることと食べられる肉であることを不可得にひとつにつなぐのが、ジャガーに狩られて天日干しにされてしまった人間(!)である。上の図式は下記の構図をふまえて見ていただきたい。

レヴィ=ストロース氏は「ジャガー」の中間性、両義性について、次のように書いている。

「ジャガーは、火を必要とする料理とか、水を必要とする蜂蜜の祭のかたちで、どの神話でも文化を教え伝える役を演じている[…]一方は生のものから火を通したものへの移行であり、他方は、俗な生のものから聖なる生のものへの移行(それゆえ、自然と超自然の対立を乗り越えるが、決定的にではなく、祭は毎年繰り返さねばならない)である。[…]この移行は、かなり大きな隔たりを超えることに対応している。」

蟻に変身できるほどβ化した人間の対立項としてのジャガーは「かなり大きな隔たりを超える」ことができる大きな力をもって、「移行」を司る者である。

ジャガーも、そしてβ化して蟻に変身できるような人間も、ある項から他の項への、変形、変身の「操作子」となる項である(p.39)。

この対立する二項の間の変身・変換の「操作子」となるような項に注目していくのが『神話論理2 蜜から灰へ』のメインテーマとなる。

* *

密教の「三密」ということばを借りて考えるなら、Δとβの二重の四項関係は、人間の個別の存在を示現させる、いわゆる身・語・意の働きということになろうか。

「身」は、Δ項である「我」以前に動いており、Δ項である我がそこから生える土壌というか、我の飛沫がそこから吹き上がる大海のようなこと。「我」である私が、ふと気づき、はじめてΔ項である自分に気づいた時にはすでにその外で、その下で、自在に動き出している分節である。

「語」もまた、「我」のものではない。かつての生者にして死者たちの残響。これもまたΔ項である私、「我」が、ふと気づきΔ項である自分を見出した時には、その向こうに勝手に動き出している分節。

「意」(心)もまた、「我」の手前にあって「身」と共に「我」の発生を可能にする土壌にして大海のようなこと。これもまた私という「我」がふと気づくと勝手に動き出しているΔ分節の格子構造のようなもの。

この「身・語・意」ということについて、それを言語化し、人間にもわかるように分節して説明しようとする場合、仏教の経典も「曼荼羅」という形で、二重の四項関係でもってモデル化する。

どこを遡っても「最初のもの」、最初の「個」物を「固定」するという考えでは捉え難いものを、強いて項を分節してやまない人の身が、語が、心が、あえてシミュレートしようとする。その時、二重の四項関係が回転し続ける様が見える。そしてこれに仮名たちを与えていく。そしてその項の一つが「我」である。

この「我」への執着から離れようという場合、二重の四項関係のモデルは極めて強力な思考の手がかりとなるのである。

まとめ

今回読んだのは、『神話論理2 蜜から灰へ』の冒頭「音合わせのために」とタイトルがつけられたオープニングの部分である。その締めくくりにレヴィ=ストロース氏はつぎのように書いている。

「(M188、M189)は[…]蜂蜜の起源の神話ではない。[…]それらは、社会的で宗教的な儀礼である蜂蜜の祭りの起源についての神話である。蜂蜜は当然関係しているが、自然の産物としての蜂蜜の起源の神話ではない。」

では、蜂蜜そのものの起源の神話はどのようになるだろうか。

ここでレヴィ=ストロース氏は、蜂蜜がタバコと対立していたことを指摘する。

ここでも関係が項に先行する。「対立関係が、対立している事物よりも前から存在」するのである。

蜂蜜は、タバコと同じく「体系における軸」になる。

蜂蜜は、βタバコと同じように、経験的に対立するΔ二極に対して、図1でいうβ項の位置を占めることもできるはずである。

ここで蜂蜜の起源を考えるとは(Δ項ではなく)β項の起源を考えるということである。

β項は動く、脈動する。

β項の起源について思考する言語は、この脈動、動きをそのまま言語化しなければならない。そこにはつまり「〜から〜へ」式の、常に変換が生じてやまないダイナミックなプロセスが語られないといけないのである。それこそが『神話論理2 蜜から灰へ』のテーマになる。

次回から「第一部 乾いたものと湿ったもの」へと進もう。

さっそく「乾いたもの」と「湿ったもの」という感覚的、経験的に対立する二極が登場している。

* *

つづく

>>つづきはこちら

おまけ

渚、水辺に、海から立ち上ったばかりの雲。

そしてどこからかたちのぼる煙。

宙に据えられた寝台のようなもの。

そして片足立ちの人物もまた、大地から半分浮き上がっている。

鋭く対立するΔ項を使って中間性を記述しようと思うと、こういうことになる。

人間?機械?

機械?人間?

マンダラの手前で、こういうのもの大事なのである。

関連記事

タバコの起源については『神話論理1 』で登場している。

* *

いいなと思ったら応援しよう!