都農の漁船の歴史

この文章は、平成8年3月に山本健治「都農の漁船の歴史」と題して『宮崎県総合博物館紀要 24』に掲載した草稿です。引用の際には、原本をご確認下さい。

【山本健治さんについて】

本資料は、都農町下浜在住の元漁師の山本健治氏が、都農町史編さん室の古川忠氏のすすめで、これまでの漁師の経験談や都農町の漁村の歴史について記録してはとの呼びかけに応え、記録したものである。現在編さん中の『都農町史』には資料として利用されているが、原稿そのものは未発表の予定であるという。そこで古川氏の同意の元、山本氏に了解を得て、ここに山本氏の草稿を翻刻することとなった。ただし、紙面の都合で本号ではその前半部のみを収録した。また表記については本稿が手書きの草稿であったため、本人に確認をとったうえで、全体の統一を図るため一部修正を加えている。図面に関しては原稿に添付された図面を元にトレースしたものを使用した。

本稿は、山本氏が昭和六十年五月から八月にかけて記録したもので、本稿末には協力者として黒川忠次郎・黒川久太郎・児玉今朝吉・吉原徳市・黒川豊・近藤政一・一政秋義・石井三次郎氏の名前があげられている。また製図に関しては一部河野昌男氏の協力を得ている。

ここで山本健治氏の略歴を紹介する。山本氏は大正四年六月二二日日向市細島の生まれで、すぐに都農町下浜に移った。都農町尋常高等小学校を卒業後すぐに父親と共に漁を始めた。角帆の和船に乗り、手釣りの一本釣りでアジ・サバ・チダイ・レンコダイ・イトヨリ・アマダイなどを釣っていた。昭和二十八年から四十七年までは関西方面や島根県などや県内の北浦町市振や延岡市島野浦へ出稼ぎに行っていたが、それ以後は都農町内で本格的に一本釣り漁師として活躍した。山本氏の自宅は集落内では大きい方で、若者組の集合場所であり、また釣り道具の行商人の販売場所でもあり、情報の集まりやすいところであったという。七五歳までは漁に従事していたが現在は引退し、地域の文化活動などに参加している。

山本氏が育った都農町下浜は川南町通浜と同様に日向市大字日知屋の細島から移住した漁師たちによってできた集落である。下浜には細島の庄手向(しょうでむき)から、通浜には高々谷(こうごだに)から明治初年頃からそれぞれ移住してきた。藩政時代に細島港(当時日知屋村細島町)南九州の玄関口として栄えた日向国第一の貿易港であった。この中央との流通に関わり多くの漁師が活躍したと考えられる。こうした細島漁民の文化を基礎にして現代的な展開を見せた都農漁民の歴史について、山本氏が伝え聞いたことが本稿には記されている。

【昔の漁船の構造(第一図)】

漁師が生涯かけた漁船のことについて始めたいと思います。船の起源などは知る由もなく、都農漁民としての限られた知識しかありませんので、他は専門家にお任せします。

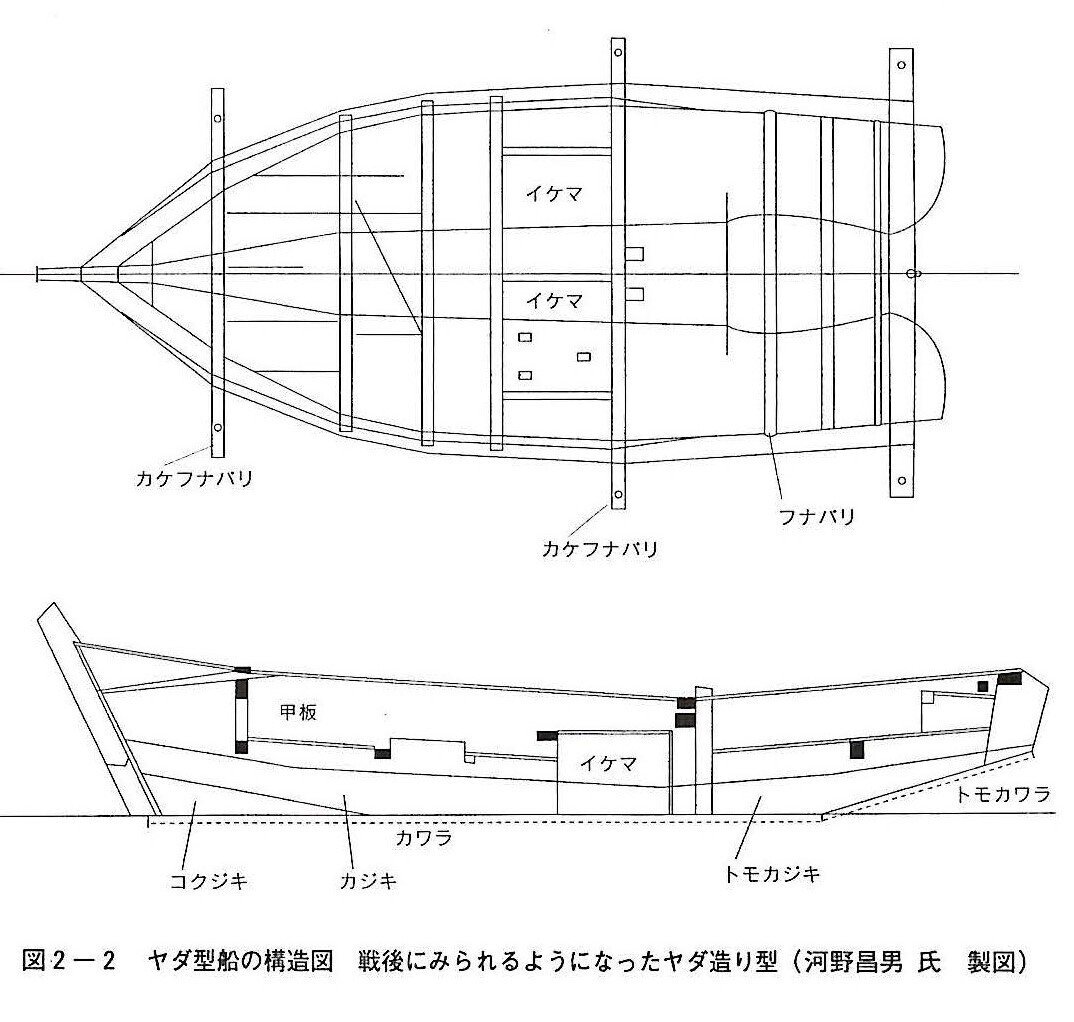

移住してきた当時の都農漁船は、細島の流れをくんだ二つのタイプがあります。「ジョウ船型」と「ヤダ型」の二つがあって、どちらも木造船でした。動力源は風を利用するものと、櫓を漕ぐものであった。ジョウ船型はやや大きく、六尋から七尋余、四尋二~三尺位のもので、ヤダ型はこれより小さく、三尋二~三~四尺位のもので、第一図面で示すようにヤダ型には船から乗り降りできる足場であるチリがないのが特長です。大きい船には六~七名位の乗組員でした。小型の漁船は大抵一人か二人乗り位のもので材料は質のよい杉材が主で舵や櫓は樫の木類でした。

第一図のように船体は五つに仕切られ、船首をオモテ、船尾をトモといいます。左舷をトリカジ、右舷をオモカジ等の漁師用語があります。その仕切りは船首よりコマ、オメ、ドウノマ(胴の間)、ツキノマエ、トモと区切られ、この仕切られた箇所は魚形に似た形に応じた箇所に、肋骨の役目をするトダテといって、厚めの板を形に合わせて固定します。これは船釘で固く固定し、この各トダテの上にフナバリ(船張)がはめ込まれ、船巾に順じて船体の補強の役目をします。また各所の上にはドドコといって船巾より横に長く突き出で、両舷に二尺余り出している。これをフナバリと平行にしてツルカヅラ等で頑丈に固定されている。後には針金を使用するようになった。これは櫓を漕ぐためにオキドドコがはめ込まれています。また船の揚げ降ろしにも利用されました。船体の中心部に当るツキノマエは、帆柱を立てるのにタチ、カタ、モチ等で組み立てられて、帆柱を取り外すこともでき、船玉(ママ)大明神の御神体が祀られてあります。

ヤダ型は小型で、造りはジョウ船型とは余り変りはないが、船尾の足場のチリがなく(第二図参照)、船首が低めでミヨシ(舳先、ヘサキ)が短かい。これは小型故に、帆走においてツメビラキの航走に少しでも風上に上るよう設計されたものと思います。船内は船首より船尾までスイタ(水板)を敷き並べられているが、強い雨風の時、アカ(雨水)が溜り、これを汲み出すのに一仕事であった。このため大きなエナガ(柄杓)が備えられていた。柄の長さは五~六尺位のもので、船体を洗滌する時は、これを利用していたものです。

カワラ(船底)には船を揚げ降ろしをするのに、船底に沿って三本の「打ち付けスラシ」が固定されている。人力動力の櫓はウデ木と櫓木の二つのものを麻縄で二か所に固くカラゲてあります。ウデ木は椎の木で、櫓はイチ樫が主であった。この櫓木は材質のよいものだといわれていました。船を二人前漕ぐものはいないが、二人前の力を発揮して速いものでした。漁師は材質の良い櫓は金目を惜しまなかったものだった。カジ(舵)は堅い樫材で、その材質によって船の速い遅いが左右されたものだった。原木は主に霧島連山や日南方面の山奥産の原木を求めていたものだったが、当時としては西米良、綾等の原木を使用していた。

櫓はウデの先端より一尺前後にツキといって、四寸位の棒状のものがあって、これにハヤオをかけて漕ぐもので、「オモカジ造り」と「トリカジ造り」とがあって、漕ぐ姿勢は、トリカジ櫓は左手でツキを握り、左前足を出してフマエに足をのせて漕ぐものである。オモカジ櫓はその正反対であります。これについて櫓を五~六丁で漕ぐ時は、ロゴエ(櫓声)がなれないと相手の背中に当たって掛声もみだれ、船脚も遅くなる。力量だけでは駄目で、三~四年の年季を要するものです。

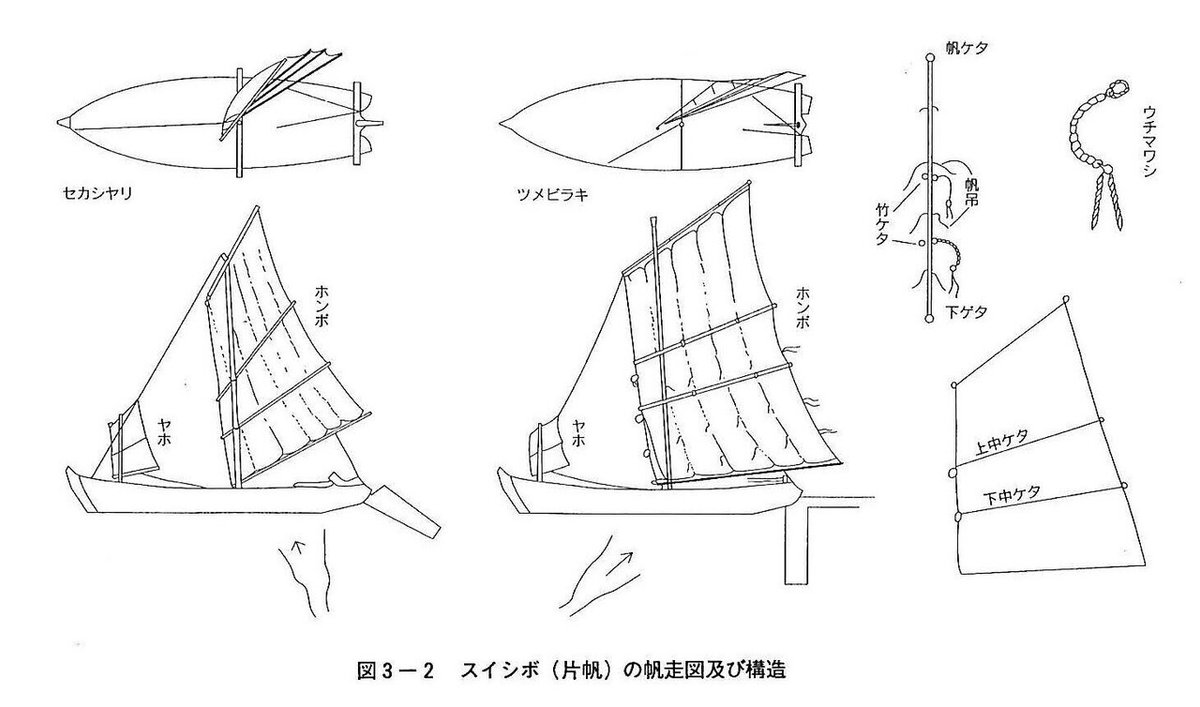

【帆走と帆の体形 第三図、第四図】

漁民は木造漁船のことを「帆船」といっていた。帆には角帆と片帆の二つの型があり、それに船首に用いるヤ帆がある。片帆は後期のもので、昭和初期

頃までは角帆が使用されていた。この帆も別名マホ(麻帆)といっていたが、それは遠い昔のことで当時の古老達は見かけたこともなく、別名も知る由もなかったようです。でも昭和十五年頃、紀元二千六百年記念事業の一つとして、美々津川港から出帆した「おきよ丸」の帆は麻帆であった。これは美々津の婦人会の方々がベテランの指導により、麻苧をつむいで手作りにした麻糸で織ったもので、徳川時代以前より使用されたものだと思う。漁船の角帆は大変手の込んだもので、手芸的な面があった。

当時の帆布は綿製品で、骨組みであるミミバリ等はシュロ(棕櫚)の皮の繊維に、麻苧を混ぜて練り合せて作ったものであった。この角帆はいろいろな部分から成形しているので、これにはいくつかの索道が付属している。帆を揚げ降しするミナワにセビ(セミ=ブロック)があって、帆柱を船首に張るハジ、これは風上にも当たるカンヌキに固定するもので、ミミバリにはリョウホウを掛ける。二、三個位の紐が半月型に結ばれて、風上のミミバリを船首に向って「帆成り」(帆の形を整え、風を入れるようにする)をよくする(リョウホウは帆の中央部より下に位置する。第五図参照)。それにワキトリ、帆足カギ、カテバヤシ、スソマワシ(ブロック付き)等となっている。この索道は皆大切な役割を持っている。大正初期頃には米国製のメリケン帆布が出廻り、巾も規定され、帆を造るのに目安となった。後には「幅はづし」(ヤール巾)で、前者は一尺八寸巾、後者は二尺三寸のものであった。

撚糸の本数によって、船の大きさに合せて使用していたものだった。参考のために薄めのものからは二子に三子、三子に三子、三子に四子といった具合で、四子に五子以上になると「松右衛門帆」といっていたが、余り知られていなかった。

これらの仕立てられた帆には、サゲ合せといって強風下において、帆を低くして船の安全航走するようになっていた。このような帆は雨や波しぶきにぬれぬように、ホビツ(帆櫃)という収納箱に帆や索道を納め、大事に保管がなされていた。

【操帆法その一 第三図、第四図】

まず漁師用語から始めよう。船の風上をカゼといい、風下をタテという。大正中期頃より船体は改造され、「スイタ張り」から「デッキ張り」となり、船外は風波によって船体がかたむきに、これを支える差台が設置され、デッキには物入れの箇所はサブタ(蓋)が設けられ、帆や索道はこれに収められ、雨や波しぶきも入らなくなり、荒天でも安全な航走ができるようになったものである。

風が出ると帆走にとりかかる。帆柱を立てる時は船尾に舵をはめ込む二重床があり、これに舵を差し込む。船体を風に向かってやや斜め横にして、トコにはヤリグルマがあり、これに柱をのせて船尾に押し出して、ツキノマエのタチの底にあるモチの穴に入れ、ノマ(波間)を見て柱を起こし、ハジをオモテに張る(その前に柱がトモに倒れないよう中板をはめる)。このハジは船首の大カンヌキの風の方に固定する。

帆ゲタに帆を通して両端を張る。目的方向によって風向きを見て、帆ヅナを帆走法により、帆ゲタにくくり付ける。これに帆が柱より離れないようにウチマワシを固定して、帆を半分程揚げて、リョウホウを掛ける。揚がりきったところで、ミナワをリュウキュウフナバリのツキに折り込み固定するが、いつでも危険を感じた時はミナワを外すことのできるように整頓する。これは後のことで、スソマワシをシタテのスソに掛けてスソを引き帆をはらませる。リョウホウを適当に張って、帆のウラから風を入れないように舵に気をつける。

航走が整ったら風や波に気を付けながら帆走するのであったが、一人乗りの帆走は大変である。この角帆は仲々操作に手間どるもので、ベテランでも苦手なものだが、多数の乗組員が乗り込んだ船なら割合骨折ることはなかったものだった。風のおだやかな日は快適な日もあった。

【操帆法その二 第三、第四図】

帆走にはマトメヤリ・オイデガタ・セカセヤリ・ツメビラキ等があって、漁船は四つの型をもっていた。マトメヤリは、強風の時は帆も船の割合には大きめで、当沖合漁場では仕事にならない。海軟風時や陸軟風しか掛けないものだった。大変危険なものであった。テレビに宣伝されている北前船は主としてマトメヤリで、船の割に帆が小さくやや低めである。昔はこの帆走に一本化されていた。風を横に受けて帆走することは漁船のみであったと思う。

オイデガタ、これは船尾より斜め横から風を受けるので、最も船脚が速く、割合安全性はあるが、夜間帆走は風向きと方向に舵に油断は禁物である。

セカセヤリは風を船体の横に受けて走るもので、船はそのためシタテに傾くもので、ノセナオシといって、カゼに小柱や櫓など重い物は全部カゼにのせる。船員もカゼにのる。船体が傾いて帆走するときは誰ということなく呪文をとなえる。「ホイチ、ホイチ」ととなえると船は一段と速くなり、シタテの台を洗って進むような感じがしていたものです。風のシマキ(渦巻)が来るときは「フエー、フエー、フエー」と呪文をとなえて散らす。船体の真横から波しぶきを受ける恐れのあるときは「ハイラサー、ハイラサー」という。

ツメビラキはヨットの帆走と変りはないが、漁船の舵は船尾の舵床に二重のはめ込みがあって、この時は「タテ舵」に立てなおすこともできるように作られ、風具合の良い時は「ハワセ舵」に立て替えるものであった。帆走中に舵が振動する時は船脚が速く走るものであった。

角帆使用当時は帆走漁撈も盛んであったが、主に二、三人乗り組んだ船が多かったものだった。船体は改良され船巾も広くなり乗りよくなったが、この角帆は漁師達は余り好ましくなかった。季節風時になると転覆させる船もままあったため進歩がなかったものだった。だがこれまでの帆船時代には人命の犠牲者が一人もなかったことは用心深く万全を期したものである。

【片帆帆走による漁撈法の変わり目 第五図】

昭和初期頃になって、細島の漁民達五~六名が家族と共に移住してきた。一政万次郎(筆者の叔父)・大橋庄市(隆氏の実父)・黒川利助(潤市氏の実父)・橋本市次郎・橋本幸四郎(初代竜雲寺の僧侶となる)、これらの漁師は三尋余の小型帆船でスイシボ(片帆)を利用して操業していた。

帆走操作は簡単で機動性に富み、高度な安全性を持っていた。地元漁師はいろいろな難点に少し戸惑っていたが、角帆をスイシ帆に改良するようになり、その高度な安全性とスイシ帆をより良く改良して操業に専念していた。このため、小型漁船を持つ若手の漁師が増えて、これに便乗して組合員が次第に多くなり、三百人余りの組合となった。モンゴイカ漁も片帆帆走で操業が容易となり、漁獲物も上昇してきたものだった。

【マグロ和船と動力船の幕開け】

大正七~八年頃まで内燃機関が開発され、機船が出現した。しかしエンジンは大型で、大型の船しか実用化されていなかっただけに漁船には向かなかった。大正四年生の私が五~六才の頃、父がどこで手に入れたのか、グラビア版の様なカタログを見たことがあるが、当時の漁師には縁遠いものだった。主として運般船と機船底曵船の大型のものであった。この船型はメキシコ沖合でとれるエビを対象にして、これが大正エビのとれ始めでなかったかと思われる。大正末期頃になり、各種の小型エンジンが出廻り始めていた。その頃和船のマグロ延縄が盛んであった。土々呂、門川、細島、折生迫、油津などの諸港の船であった。対象魚種はキハダマグロ、マカジキ、鱶類であった。黒潮本流より沖合操業であった。都農にもこれらの漁業に進出した者がいた。児玉八五郎と児玉茂吉の合資の船と、大橋浅吉、日高久次郎、児玉彌太郎、一政千次郎(一政秋義の祖父であり、現金比羅丸の前身)、萩原幸二郎、児玉鉄一氏等の面々であった。この操業は現代のような電波機器もなく、無鉄砲な操業であったとも思う。唯々人々の「感」をたよりとして操業したのである。門川漁船団においては台風に遭遇して、三六名の犠牲者を出した大きな惨事であった。これがためマグロ延縄和船操業は挫折したかのように見えたが、土々呂ではいち早く焼玉エンジンを導入し、十二馬力から三〇馬力の機械船四~五隻が出現し、土々呂漁協には黄金時代が長く続いたそうである。一般漁師の憧れとなり新時代を迎えようと芽生えてきた。

【動力船の移り変わりと運営(営漁法)】

当浜の漁業文化は細島からの導入が強かったといっても過言ではなかろうと思います。県外では早くから動力船の実用化により新しい漁撈法も出現し、特に延縄が盛んになった。有水式焼玉エンジンが改良され無水式となり、そのため機動力は広範囲になり、新しい漁場も開発された。エンジンも中型から小型へと開発され、三五馬力から十馬力まで焼玉エンジンが出現し、これを導入して建造する漁船が次第に増えてきた。町内の鮮魚商海野嘉一氏が細島で建造し、キシロ式焼玉エンジンを据え付けた。このエンジンは有水式の古い型であった。漁撈長は門川町尾末の方で小林重吉氏で、機関長は矢野平三氏であった。操業の主体はマグロ(キハダ)延縄であったが、余り計画的な営漁法もなく、それに漁撈者が当沖合の漁場は無知で知識は余りなく、失敗に終ってしまった。燃油は当時としては高価であったためもあり、漁獲と経費のバランスが赤字経営であった。その後児玉吉太郎、岩田畩松、児玉鉄一氏らがこの船を購入し共同体制で営漁したが、各氏とも意見の衝突ばかりで失敗に終り、他へ売り渡す破目となったものだった。船名は長栄丸であった。

長栄丸が進水して間もなく共栄丸が進水した。中村善助氏のほか五~六名余りで合資して営漁したが、やはり思わしくなかった。後年になって網事業を始めるようになってどうにか存続してきた。一方では四サイクル電気着火エンジンが出現し、これをモーターと呼んでいた。地区外ではすでにこのエンジンを導入して延縄、一本釣り、網漁が盛んであった。昭和四~五年頃、児玉八五郎氏は帆船を改造して、トバタ三馬力半位のモーターを据え、延縄、一本釣り漁撈等を操業していた。また一年後、小泉丑松氏が門川で我建造したが、船体と馬力がつり合ず、三馬力半であったため、機動力がにぶく、意中の通りにはできなかった。だが彼はイセエビに目を付けて磯建網を手造りで仕立て上げ、時期的に好漁もぼつぼつであった。それから間もなくアメリカ製の中古エンジンが輸入され、県内に数十機出廻っていた。これを導入して帆船を改造して据え付ける船が続出し始めた。橋本末松・岩田畩松・山崎重則・寺原久太郎・児玉壽次郎氏等であった。これらは一本釣り及び延縄を主体に計画的な操業であったが、乗組員も増えたため、収入も少なく、帆船で働く事の方がましだと船を降りる者があったものだ。そのため操業も思わしくなく、船を丘へ揚げることになってしまった。且また戦争中となり、燃油も配給統制となり、操業は挫折のかたちになってしまった。

【小型船舶の隆盛に伴う漁業不振】

終戦直後は異常に魚族が多くなり、大漁の連続だった。資金もでき、帆船を地区外に売ってモーターに切り替える者が多くなり、地区外や県外からモーター船を購入したり、我建造するようになり、漁港は八十隻余の船となった。しかしこれも一時的なことであった。魚の流通は悪くなり、魚価安となり、漁場は年毎に不振にみまわれた。いろいろ漁撈関係の漁具が導入されたが、これも長続きはしなかった。地区外漁場を追う者や県外への漁場、処女地の開発を追う者などあったが、県外は漁場の地先権等ことで、トラブルにより地元へ戻る者が多かった。県内で操業するしかすべはなかった。この不振状態から抜け出すために網事業に着手したのが、底曵網漁や流網等であった。この漁業に関しては船体を大きくし、動力を高速エンジン等に切り替え、また流網等も取入れて操業していた。だが零細漁民は、おおむね県外や地区内で漁業をやめて働くものも多くなっていたものだった。

【戦前の漁場と戦後の漁場】

移住当時から戦前までの漁場の海底土質は遠浅であるために、砂浜に近いもので、土は青く貝殻くずが多く含まれていた。これらは中層魚やソコイヲ(下底魚)等に最も適性なもので、アジ・サバ・イワシ等の廻遊魚が生息する土質である。特に鯛類はこのような土質に魚礁があれば定着性があり、また移動廻遊する魚もあり、時期的な変わり目を持つ。当沖合は天然の岩礁が全くないが、海岸線に沿って磯魚礁と岩礁がわずかばかりのことで、なかには隆起したものもあり、戦前は岩礁の高さ二~三メートル位のものであった。こんな所にはアラ・クイチ・イギス・イセギ・イシダイ・マダイ等が生息し、ベテラン漁師が釣る対象魚種はアラ・クイチ・イシダイ位のものであった。特に筆記すべきは、浅い沿岸(三~六尋)には海藻が繁茂し、干潮時は櫓も漕げない有様であった。台風でもくれば海岸は、海草の山ができて、黒々と一線を引いたようになっていた。この海藻がアジ・サバ・イワシやその他の魚の産卵場であったことは漁師も知る由もなかった。そして六~七月にかけて幼魚育成所であり、魚族の繁栄存続の源であった。

戦後は急速な文化の発達により、化学薬品が巷に氾濫し、水様性の薬物は海へと流され、海草は日を追って枯死状態になった。冬期ともなれば海中は澄み、海底の石が白く一つ一つに見えてきた。いろいろな条件もあるが、イセエビ建網等の影響は大きい。ウニ、アワビ等は海草を好餌しているもので、中間育成稚貝放流もこのような海底では生息は成立たないものではないかと思います。

【漁場と釣漁の対象魚】

この沖合はイワシ・アジ・サバが主体となって豊富な漁場であったことは申すまでもないが、網漁撈に最適の砂場で、水深二〇メートルから沖合は天然の岩礁がなく、人工魚礁がいくつかあるが、三〇尋ラインより沖合へは、百尋ラインまでは障害物がなく、広々とした漁場である。この漁場も泥土に近い砂浜と泥のところが点々と散在している。四〇尋ラインより沖合はイトヨリ・レンコダイ・アマダイ・シロアマダイ・マダイ、浅いところでチダイ等が生息している。八〇尋ラインでは、クロミといって、魚が生息し集団的に群集している。漁師は「山当て」で狙いながら操業していた。ここは高級魚の赤物ばかりであった。九〇尋より沖合百十尋位の所までは砂浜の中から隆起した岩礁がある。海岸線に沿って点々と隆起している。ここには赤ハタ類・アラ・マス・ハルカナ・マダイ・アマダイ(赤)・キンコヅナ・レンコダイ、その他の魚族が生息している。隆起した岩礁にはサンゴが生えていた。一時的ではあったがサンゴ採集に操業したが、この辺りのサンゴは砂場より隆起した岩礁のことで虫がついているため、商品価値はなかったので備かな月日で挫折してしまった。大正七年頃のことであった。

【網事業の芽生えとトラブル】

当沖はこれまで述べた如く網漁業には最適の漁場であったにもかかわらず、先祖先輩達は網に関する漁撈操業は固く禁止し、これを戦後まで固く守られてきたものだった。ただ餌として使用するシバエビ取りの手操網と磯建網は黙認のかたちだった。

沖合の漁場は県外(愛媛・大分)からの密漁船が多く、打瀬網の底曵き漁であった。高級魚の赤ものばかりであった。そのため地元漁師達や川南漁協と結託し取り締まり監視をしていたが、トラブルの絶え間はなかった。刑事裁判までひき起こしたこともある。動力船になって、夜間操業が激しくなり、夜間を利用して四統余りを拿捕したものだった。その前に打瀬網漁の時は多くの船団となり、取り締りに手が廻らず、地元民は県知事に請願した。当時の知事は有吉知事であった。海軍軍部より駆遂艦を借りて監視し一網打尽に捕らえてしまった。その後一時絶えたかに見えたが、動力船時代となり益々悪化してきた。この頃は地元漁民は「朝■縄」といってニベ・フカ・ハモ等の雑魚縄を操業し、黄金時代となりかけたものだったが、底曵きによる被害が多くなってきた。縄を切断されて失うものが続出して「朝■縄」は中断のやむなきに悔しい諦めであった。

網漁も時の流れ(動力船時代)によって、統計上、県庁の方では漁獲高を対象に、釣り漁業は年毎に減ってゆくので網漁業を奨励するようになった。主に中層魚を狙い始めた。イワシ・アジ・サバを対象として組合事業で四国(八幡浜)より四張網三統分を上中下浜と組分けて操業したが、一晩一回切りの操業で見込みなく中断され、全部売却されてしまった。イワシ、ムロ、サバを対象に棒受網の昼夜操業も行われたが長続きはしなかった。次にサシバ網(イワシ流刺網)が始められた。

【イワシ流し刺網漁の隆盛】

明治初期の頃より海岸に近い農村部落の人々(在郷者)を浜ではゼゴンモン(瀬故者)といっていた。この先住漁民達はテスキ(手作き)の網を仕立て、当沖から美々津沖合近くまでの水深二〇~三〇メートルのラインで操業していたらしい。このラインをサシバジュン(準)と呼んでいた。明治末期頃年月日は不明だが初春の頃とも思われる。猛烈な尾鈴おろしの吹きおろしの風に出逢い(これは季節風)、昼間操業であったため、猛烈な強風によって八丈島近くまで押し流されたと伝えを聞いたことだが、この沖合は約六〇~八〇キロ位の処までは風は通っていないはずで、一寸とオーバーではないかと思われる。三月特有のヨオトシ(夜落とし)という東北東の風になり、漂流中の遭難船もこの風によって助かったものと思われる。この事からゼゴブネ(瀬故船)は中断したかたちとなった。昭和初期頃、明田の日高丈助氏は金比羅沖合の浅海で大敷網の漁撈長をしていた。晩秋から翌年四月頃まで操業していたが、旧十月中旬頃は突破的な時期(台湾坊主)に見舞われ、毎年の如く大損害に逢い、このため挫折して以来あとを誰も受け継ぐ者はなかった。彼(日高丈助)は、自分の持船でサシバ漁を始めた。小規模ながらも根強く季節的に操業していた。漁獲量は堅実なためこれを山崎重則氏がサシバ網を導入し始めた。船はモーター八馬力の漁船を利用してよくとれた。これに共栄丸が追従して操業を始め、成果は上々であった。黒川音次郎氏は和船を建造して操業を始める。益々漁獲高は上がる一方で、一年おいて石井三次朗氏が和船を我建造したが、両船とも機動力がなく機械船に切り替えた。これよりイワシの黄金時代が始まった。

三輪三次、黒木岩太氏や日高三次郎氏が都農神戸造船所で機械船を造り操業する。尚、税田新作氏は和船であった。山崎氏も機械船を購入した。それにつづいてに白井音次郎二隻購入、大橋嘉平、吉川甚吉、児玉格次、児玉寿次郎、坂本製材業の大上丸、成田健蔵氏等がサシバ網を始めた。後になって村井信義氏も加わって、浜はこれまでにない賑やかな浜となった。でも港内は年々痛めつけられて破損個所が改修工事がなされぬままのことで、網に刺さったイワシを通い船に積み降しをしていた。これが大変重労働であり苦しかった。揚げ場は孟宗竹を二つ割りしたものを簀の子に組み、いろいろ工夫をして造られたもので、魚抜き作業も大変であった。寒い季節のことで体力のない女性は堪えられなかったがよく頑張ったものである。灯りもガラスランプから電燈となり、作業も明るくて仕事がしやすいようになった。また網地が綿糸のため、魚体の脂肪や潮のよごれで発酵して網地が弱くなるので、その乾燥に手入れの余念がなかった。網干しを繰返し、網の修理等で睡眠不足がちでありながら出漁して頑張ったものだ。とれたイワシは「ケンチ枡」といって円筒形のもので、これで計り大型トロ箱に入れていた。魚の鮮度によってまちまちだが、重量では三〇~四〇キロ位のもので、漁獲数は箱数によって決められ、大漁の時は八〇箱から一二〇~一三〇箱位であった。価格は当時は「ケンチ枡」一杯で三円前後から五十銭位のもので、取れすぎるとそれより安く、山手の農家達は肥料にと買い込んでいったものだった。しかしながら堅実な収入もあり、大漁つづきで乗組員の収入もよかった。イワシ抜きの手伝人も頑張り思わぬ収入もあった。加工業者も増えた。主として仲買人ばかりであった。

【アジ釣りと人工魚礁】

サシバ漁は旧十月八日から翌年の四月頃までであった。四月ともなれば小船は夜焚きの鯵釣りが始まる頃となる。当沖合の土質は前述の如くであるが、戦前は現代のような文化的な行政もなく、特に河川は自然のままになっていたもので、台風や大雨集中豪雨ともなれば、草や木の切株、茅、竹の根等が流れ出し、これが海底に沈み、この箇所に魚族は群遊していたものだった。しかし反面、海底は浪によって暗く濁っていたが、土砂は少なく自然のままであった。この青い土質がアジ、サバ、チダイ、マダイ等にはこれらの魚族の習性に適した漁場であるが、海流等によって埋もれてしまうものだった。先祖、先輩達は魚礁を造ることに専念していた。いつの頃から行われたか年月日は今でも不明であるが、明治初期の頃からといわれるが、これが事実ではないかとも思われる。毎年二月から三月頃の間に行事の如く廃船(漁船)を数隻買入れて、これに生木の枝葉のないものを針金で固く固定し、少し石を入れ、沖合の目的地で山当てを定めて投石して沈下させるのであったが、彼等はこれだけでなく廃品の空俵やカマゲ等に石を入れ、約三〇キロ~四〇キロ余を一つの漁礁の大小に合せて投入したもので、その翌日より漁撈もでき、しばしば大漁もあったものだった。俵の投入は魚族にとって大切なものであった。沈んだ投入俵には海底海虫類が付き易く、好餌で補食し、これが為魚族は定着することになるのであります。

【漁師のノーハウ主義(秘密主義)】

春から夏にかけての「ハジキのアジ釣り」(夜焚き漁)は大正中期頃より行われたもので、この夜焚きのアジ釣りは集魚灯によって、今夜は大漁か不漁かは丘の人々がよく知っていた。当初はタイマツ(松明)が使用されていたものであるが、後には石油ランプとなり、昭和初期になりカーバイト(アセチレンガス)に変わり、長い間このランプが依存度が高く、今日でもこれを使う漁師もいる。釣具は簡単なものである。当時は天然テグスを使用していた。これを青または緑に染めたもので、約三寸位のエダ針に、ハゲの皮で作ったエバ(疑似餌)を三本~四本くらいの釣り針に相似して操作するものである。それ以前は鮮度のよいサバを三枚おろしにして、片方の身をそぎとり薄くして白魚形に切り、これを挿餌して釣っていたものである。

ところが石油ランプ時代に、吉川勇助氏には夜焚き漁は大変苦痛の種であった。彼は中年の頃より目を患い視力が弱っていたため、ナマエサ(生餌)を切るのに石油ランプの光では容易に餌を切ることができなかった。彼は毎日の如く悶々として時をすごした。彼はふと考えついた。ハゲ(ハギ)の皮に思いついて、これを約二センチ五ミリ位の長さに切り、三角形の細長い白魚の形に切り、これを用いた。結果は上々で、出漁毎に他船よりも大漁が続いた。全船の一部は不審に思いつつあったが、この新開発漁法を皆に伝えた。これより漁獲は尚一層豊漁となり、市場は足の踏み場もない位の大豊漁であり、この事が今日までも続いたものであり、史上最高の開発の源となっている。

小泉丑松氏もこのような開発はしたものの、漁師特有のノーハウの為、この開発はどちらともいえないが、これは両氏の仕掛けはマッチしたものであった事である。操業期間は周年であるが、旧十八日の宵闇から旧十二日頃まで操漁していた。

【昼沖のアジ釣りの開発(サビキ釣り)】

月夜となれば全般に昼の商売となる。非常に当時のアジは多かったのか、アジ、サバの群遊が海面を青黒く彩らせていた。開発された釣具はチンチン道具またはチャンチャンボと呼んでいた。またこの浜の漁師や細島あたりの漁師は名前の解らないものはこのようにいっていた。理解のない人間にも悪用されたものである。明治末期頃、この豊富な魚をなんとかして釣れないものかと思案六法であった。

これは吉原末松氏(吉原万次郎氏の実父)のことであった。彼は常に頭の中にこの事が一杯であり、その構想を練っていた。友人の黒川久太郎氏(黒川音次郎氏の実父)にこの話をもちかけていた。両氏も浜では指折りの漁徳に恵まれたベテラン漁師であった。彼の末松氏はサバの皮を疑似餌の仕掛けを作ってアジ、サバのナブラ(またはナグラともいい、上層群遊のこと)に向って、乗り上げるようにして操業した。これがまた当ったので一般に公開して、市場は大漁の山であった。ちなみに魚皮は曵き縄の釣具に使用されたもので、早くから使用されていた。対象魚種はヨコワ・カツオ類であり、カツオのサビキ(砂曵き)釣りからヒントを得たものでした。

しかし、この頃の目的で魚皮を作っていたのか、ハギ・サバ・ホウボウ・フグ等の皮を漁民は箱一杯にためていたものだった。この漁具は魚礁での漁撈は固く禁止されていた。これに変ったのが「曵き釣り」漁撈であった。漁師間ではこれを通常「ひき喰わせ釣り」と呼んでいた。この漁具の仕掛けは釣枝また四本で約八〇センチの長さに幹糸が約一メートル位のもので、片手天秤でビシは鉛の百匁から百二十匁位のもので、これを海底から腕先で引きながら支え釣りである。中層まで上げてはまた下へ降ろして繰り返して操作していたものである。このテグスの透明度によって成果は左右される。主にヘチマテグスであった。これは荒テグスを小さな穴に通してムラのなくなるまで通し、これを枝また幹糸(ウワナカヤマ、ナカヤマ、シタナカヤマ、下釣り、上釣り)とより分けられ、ムラの余り無い結びの節のないのを選び配列するものであった。道具は金属製の「テグス通し板」の穴を通し、鉋をかける要領で削る。当時の天然テグスの種類はいろいろあったが、なかでもヘソテグス・ヘチマテグス・アイステグス等を使用していた。対象魚に適したものを色分けにして使っていたものだ。

全国的に優秀な「佐賀の関」の漁師が戦争前に漁撈開発実習講演にきた時、沖合で実習したが、鯛の一本釣りではあったが一匹も釣れず、地元漁民が昼のことで引き喰わせの釣り道具を出して、酒の肴にと道具箱(沖箱)から出していた処、講師がこれを見て大変びっくりして、彼は「あなた方のようなきれいな釣具を見て私の教えることはない」とそそくさと帰っていったいきさつもある。これは当時安価な荒テグスを技術的に手作りをして使用するのは全国的には恐らく他に見られなかったと私は信じます。

昭和参拾五年頃、神奈川県三浦市三崎の漁協青年部の漁業開発発表会で公開されたが、アジ釣具は当浜の漁師の開発がはるかに早く開発されたけれど、これも一つのノーハウのひずみであり、また網事業の発展もはばまれたことだと思います。

【片帆によるイカ釣り漁の開発と移り変わり】

この漁師の特技である、また長い歴史と経験豊富なモンゴイカ釣りは全国的でも日向灘に面した漁港の漁師だけではないかとも思います。県外地区では主にカゴ漁で漁獲されている現在です。初めの頃の文子イカ釣りはイワシ、サバなどの生餌を仕掛けの釣具に挿餌して釣っていた。繰法は流し釣りであった。潮の流れに沿って操業していたが、これを晩夏から翌晩春頃まで営漁であった。シタテに流されると風上へ櫓を漕いで押し上がっていたものだった。風の強いときは大変苦労したものだった。凪の時は面白い釣り漁であった。

明治末期頃(黒川忠次郎談)北浦方面(島之浦)から当沖合に南下して出稼ぎ操業をしていた。これらの漁師達の漁具のしかけが変わっていた。ほとんど疑似餌であった。仕掛け造りは鉛を円垂形に細長く頭になる所は太く尻尾になる方は細くしてある。長さ約一五センチ位で、これに綿を少し巻き、これに白布か柄模様の布切れをかぶせて糸で縫い、魚型のように形作りをする。頭部に当る先端に蛇口をつけ、貝ボタンを目玉にしてつける。ワキビレに赤糸をヒレの如くつける。尻尾はアユかけ針十五号を付け、釣針がぬけぬように鉛を叩いてつぶす。ネソ(コグチ、蛇口)に二十六番線位の鋼鉄線を七~八寸位つけてでき上がり、道糸は麻苧をつむいで手作りの縄である。これに柿しぶで染めて縄を強く張りながら糸の延びを少しでも少なくなるよう三~四回位染めて乾燥させる。縄は針金のようになる。疑似餌はこれをここではイカガノと呼んでいる。別名イカヅノまたはチャンチャンボともいう。この操法は流し釣りで木製の片爪錨で、これを逆にして海底へ到達して流れの加減を調整して帆柱をブイにして三〇尋余り延ばす。イカガノをしぶ染の縄につけ、三〇~五〇メートル位遠くへ投げとばす。これは遠くとぶ程に成果があがる。また左右されることもある。これについて一人乗りや二人乗りでは、両舷に一丁づつ投入する。海底に届いたら当て引きをする。イカガノは地面をこつこつと船に寄ってくる。時には急速に四尋~五尋位引き相手にさそいをかける。重みがついたと覚えて引き掛けるものもいれば、当て引きで掛ける者もいる。いろいろ秘術をつくして操業するイカの頭部の肉が切れ易いのではなれぬようにじわりじわりとあげる。スミを吹き付けられるので慎重に取り込み首の根っこを指でつまんで絞めるものであった。寒中のことで手先がこごえて思うようにしめることができないことがしばしばであった。ここまで述べた事はすべて基本的なものであった。

昭和初期頃、片帆(スイシ帆)が使用されるようになって釣具も変わってきた。これまでイカヅノは約三〇匁位のもので、片帆帆走になってイカガノも重くなり八〇匁から百匁余りとなり、ただ平らなコチ魚の形に変った。縄はこれまでの手作りでなく、軟鉄線の針金の縄となった。これで操業も容易に安心もでき、漁具(針金)は店頭でいくらでも手に入れることができた。手間が省けたこの操作法は日南の漁師より導入したものだった。

【イカ釣りの異色的な漁法が現れる】

異色的イカ釣漁法が現れ、これを導入したのが黒川久太郎氏(明治四一年生)であった。南郷町の外之浦・栄松の漁師から教えられたものだったが、どこの漁師も同じ気持ちなのか、容易に教えてくれず、相当の時間もかかり終戦直後のことであり、食糧難時代であったため幸いにしていろいろの世話をしてようやく教えられることになった。これは全くこれまでの疑似餌とは違って、木製のエギで造られたものだった。水イカ(アカオリイカ)釣りの疑似餌で、これに類似したものであった。日南方面、外之浦辺りは水イカ釣りが多いので、これを利用して改良と研究によって開発されたもので、一般の漁師は話を聞くだけで仲々教えてくれないが、それぞれが研究して今日に至っている。当初は桐の木で作っていたが、時間的に浮遊力がなく、後にキササゲという木で近く山にあるものでなく、南郷村の清水谷や坪谷辺りに産し、小丸川の上流の川沿いに自生しているものであった。木質は黒砂糖の臭いがして、軽く桐より堅いものである。

原木は良く乾燥させて、これをエビ型や魚型に削りながら作ってゆく。釣針を尻尾につけて鉛で重心を整える。エビが海底に泳いでゆく様を考えて調整する。これにイカビシを付ける。イカガノが木でできているので重いビシを使用するもので、百二〇匁から百五〇匁位のものである。鉛を細長くして、これに天秤重りに似た十二番線位のを三〇センチ位と二十五センチ位のものを着ける。

操業法は前述の片帆の帆走と同様な仕組みで操業し、ビシの先にテグス(八号~十二号位)を付け、その先にイカヅノをつける。道糸は針金の二十二、三番線位のもので、これをのばして引きずる。前述の操作技術と変わりはない。テグスは四尋から七尋位で個人的にはまちまちである。

【フグ漁の堅実性と漁具のうつり変わり】

昭和初期頃よりキンブク漁撈はこの頃より多量に獲れていたが、橋本徳次郎氏が釣りからフグかけ漁法の開発によって今日に至っているが、それ以前に先住民は早くからフグ釣りを始めていた。当時はテグスを使って漁撈をしていたが、テグスで釣ることは並大抵の業(わざ)ではなかった。これほど難しい漁法はない。鋭いセンスを要するもので、ベテランになるまでは相当の長い期間の体験がいる。本漁師でさえテグス釣りは苦手であった。アオシバフグ(サバフグともいう)は水面まで餌を追ってくるので、これを見て仕掛けでかけるもので、女、子供でもたやすく釣れるが、キンブク(マギダ)になると難しい。この事で橋本氏はアオシバフグの仕掛けを海底にぴったり沈めて、シャクリ掛けることを研究して、大成果を毎日の如く大漁ができるようになり、全般に公開して今日に至っている。この漁法は他の漁撈が駄目な時はフグカケに切替えたり、また専門的漁師もいた。最近はフグの魚族も少なくなり、トラフグ縄によって外道として多量に漁獲され、次第に漁師も少なくなってきた。昔は無毒性のフグでも喰うことを恐れられていたが、キンブクの味覚の美味しさを知り、流通もよくなったが、以前は町内だけにしか流通はなかった。

【魚の流通の流れと組織】

魚の荷捌き所(市場)は青年会主催で、現舗装道路の市場川の南にあって、町政の漁業組合とは無関係でその連携もなかったのでないかと思う。余談だが明治三十八年頃の年月日は不明だが、表彰状が現組合の事務所より前の組合事務所にかかげてあったのを、私の記憶に昭和二十五年頃まで見たことがあるが、その後どうなったか知る由もない。また港の初期工事についての写真や軍艦「さくら」を魚礁に沈めた時の写真もない。

魚の売り捌きは、当時は指先の形で価格の表現していたという。例えば「こぶし」一つで「ゲンゴ」といい、五〇銭か五〇文のことであった。当時の商売人は符牒が主であったらしい。私の祖母ツギが父に伝えたものらしいが、数年して現中村商店の現倉庫の処に売り捌き所を移転したもので、長く続いたものだった。魚が豊富に揚がって魚価安の時は「値立」といって、漁師の間で三~四名位世話人を選出し、仲買人との掛合で漁価を決めていたようである。これは戦前まで続いたものだった。公定価格になって中止となった。当時売り捌き所の在り方は漁民は漁獲物を思い思いの買い付けの仲買人の処へもってゆくようにしていたものだった。

魚は主に数で売られていたが、同種の魚に大中小があり分別されていた。だが同じ魚の太さでも僅かな違いでハネられる。この魚はどっちつかずの魚を「二シ魚」、または「ニセ魚」といって「通しの魚」の一匹分がニセ魚二匹で一匹とされるので、漁民は不満でならなかったが、次のこともあるのでどうにか治まったものだ。

当時の仲買人は「つっぱり」が強く、女性群の仲買人はなかなかのしたたか者で、男性軍も顔まけの有様であった。白井トメ・疋田ナツ・石井イシ・黒木オイワ・蓮池マツ、これらの女性が代表者な「つっぱり」屋で、市場内は彼女達によって活気がみなぎり、威勢の良いムードであった。

夏の暑い頃になると、氷が手に入らない頃のことであるが、漁師は暗いうちに沖へ出てチダイ・レンコダイ・アマダイ等を釣って昼頃には帰ってくる。魚の鮮度は落ちて鮮魚としては保存しにくいので仲買人は買ってきた魚を川辺の冷たい水を利用してエラと腹わただけ出す。これを竹串に刺して炭火であぶり焼きにしていた。こうしないと翌日までもたないものであり、この方が日持ちもよく戦前まで続けられたものだった。生活の知恵は尊いものである。

明治末期頃、近藤竹次郎氏(政一氏の実父)の知人の蓮池美一氏がある事情によって、市場の事務員として働いておられた。この方は温厚な方で教養も高い人柄であった。中村善助氏や大橋庄五郎氏等の若い頃は読み書き、そろばん、庶務等について教え込まれた。また自分も庶務的な事務にあたり、また部落の葬儀などは日連宗が多いので宗教的な面にもつとめておられた。この方は秋田県出身で日連宗の僧侶であり、北陸より諸国行脚しながら、この地にとどまりここに骨を埋められた方である。

魚の流通は大変であったようでした。この頃は「担ぎあきんど」といった鮮魚商人がいた。この人達は仲買人の前身であった。横山直八・白井武夫(本名助次、白井重蔵の実父)・日高徳太郎・海野嘉一・疋田熊一(本名笠岡熊一)・黒木藤太郎外に数名いたようだった。魚を一杯入れたカゴを両天秤でしおりしおりして走って歩く姿は大変活気あふれるものがあった。

川南・高鍋・木城・佐土原・妻方面まで売り歩いて捌いていた。時には杉安辺りまでも売り捌いていた人もいたそうである(日高徳太郎伝え)。現在受けつがれているのは白井商店だけが残っている。豊漁続きの時は馬車を雇い、夜中頃より出荷して宮崎・延岡方面まで出荷されたものであった。大正七~八年頃、日豊線が開通したが利用することをしなかった。

昭和初期になり汽車を利用することができた。これがまた重労働であった、アジ約十貫余り入ったアゲザルを両天秤で浜から駅まで担いで走りながら急いでいたものである。これは汽車の発車時刻が厳しく、駅のホームには魚の入ったカゴで一杯で、すき間もない位であった。到着と同時に皆協力して汽車に積んだものだった。なかなか手間取るので駅員よりしかられたものだった。

昭和五~六年頃かとも思われるが、赤沢鹿太郎氏がトラック運送業を始められてからこれを利用し総べの労力は省かれた。市場は一時的ではあったが、セリ市であったが、のち入札となり、魚商人も出資して仲買人となったものであった。

【明日の大漁に賭けてた女性の執念】

これは「ムシ掘り」のことである。初夏から初秋にかけてチダイ釣りが盛漁期である。チダイの好む岩虫を採集するのが漁師のおかみさん連中であった。この仕事は大変なもので、妊娠中といえども生活の為に張り切って「餌とり」に懸命のようだった。早目に磯へきて潮の引くのを待っていた。雑談に花を咲かせ賑やかなものだった。頃合を見て場所へとゆく。各人思い思いのポイントを見究めて約一メートル位の広さに、小石を除いて五○~七○センチ位掘り下げて、手探りで虫をとる。とれた虫を虫袋に入れる。長い一匹なりの虫を取る女性もいれば、切れっ端を取ってくやしがる者もいる。なかなか賑やかであった。時間がたつにつれて潮は徐々に満ちてくるが、なかなかやめようとはしない。体をかがみこんで口だけ出して懸命に「探り掘り」している。採取困難ともなれば皆やめて丘へ上がってゆく。よろよろと体の冷え込みに体をふるわせながら上がってゆく姿は余りにもいじらしく、一歩一歩歩くごとに明日への大漁の希望に踏みしめていたものであろう。

かえってきてすぐさま虫をより分けて虫箱に育(い)かす。これは小さな小砂利を敷き並べ、無きずの虫は底に並べ順序よく整理して上に小砂利を少しかぶせる。時々時間を見計らって潮水をかけてやる。これがすむと体を洗いすまして、安心したかのように腰巻一つで半裸体となって休む女性もあり、また妊娠しているおかみさんが出産のお目出度も往々にしてあったものだった。当時の浜部落の女性等は今日のようでなく、風俗習慣などは解放的で着恥心等全くなかった。これは当たり前のこととしか考えなかった。この「虫掘り」はなかなかの重労働で皆懸命に頑張って明日への生活に努力されたものであり、家族全体の協力も見逃せないものであった。

【姿なき夜鳴き虫と船玉さん】

このことは秋の夜焚き漁のことで、夜が更けるにしたがってどことなく「チッチッチッ」と耳元でなく。また遠くに近くにとリヅミカルな調子でなく、釣りの手を休めて充分気を付けて見れども正体がわからない。漁火は赤々と照らしているが姿はなし。昔からこの鳴く虫の姿を見た者がいない。このようなことを県外の漁師達から聞いたこともあったが、同様なことであった。昼間は聞いたことも全くなく、夜の小雨の時などは賑やかなものだった。それに丘に陸揚げされた舟の近くで同様な鳴き声をたまに聞くこともあった。全く不思議なもので、当時録音テープでも収められていればと思うが最近は余り聞いたことがない。漁業機関誌等にもこのことが書いてあるが、正体の解明はできていない。この鳴き声は船玉(ママ)様の「おいさみ」だということは同様である。最近秋の夜焚き漁をしなくなり、幻の夜鳴き虫となった。

【明治大正にかけての延縄及び錨網】

延縄は昔から伝承的なもので、その漁具は主として麻苧の手作りであった。大きな魚の対象魚や小さな魚に至るまで麻苧の手作りであるため、麻苧をつむぐのは女性の方であった。その手作りは初めに麻苧を買ってきて、これを米の研ぎ汁につけて固く絞り、長さ五〇~六〇センチ位、二センチ位の径の細い竹の先を少し割ってはめる。麻苧が抜けないように紐でざっとくくりつけ、畳の上にこれを投げたたきして満遍なく繰り返す。麻苧が頃よくほぐれたと見て、これを竹竿に振り分けにして陰干しにする。これを二~三日位干してつむぐ(地元漁民は苧をうむという)。この時つむぐ時は目的の縄の太さに見てせっせと苧をうむ。つむぎ終ればこれを目的の縄の太さに応じて、二山三山くらいに分ける。これを一すじを二本ないし三本位にして、火吹き竹に丸くタマに巻き取る。これを少し水にしめして糸車で撚りを入れ再度撚りにする。また縄によってはタマに巻き取ったものを水にしめしてゴマで撚を取りながら、ゴマに撚りの入った部分だけ巻き取る。現在のサッシ等ではできないが、敷居にゴマを当て、五〇センチ足らずの厚めの板でゴマをシキイに平行して押さえて手前に引くと、ゴマは右よりに廻る。廻る勢いで撚りを手一杯に広げて、少しでも長く撚を取る。充分撚が入ったら指先で8の字型に手操ってゴマに巻き取る。これを両方に打った釘または木などにかけて、真中におもしの石等をつり下げてノシを取る。二、三日してノシが取れればタマにして巻き取る。愈々縄を作る段取りとなる。縄を作るにはタカデといって、機織りのサヲのような役割をする。

これに杖といって、太めの竹竿の上部に十字型にして小さな竹串を入れる(約四センチ位)。これに縄をかけて、タカデを手先きでガラガラと廻す。これは二子撚糸であるが、これに加えて三つぐりにする。古老達は万能道糸であったという。これをタテンノ(タテナワ)という。最近は姿を消してしまった。

延縄は糸車が使用され、撚りを入れる時は糸車を廻すことによって回転数を頃よく決める。約五〇メートル位の長さにして、再度撚りを入れて仕上げる。大判縄になるとダルマ機械といって歯車の作動で三つねりにする。その以前はギチョといって錨などを作っていたもので、初めに両方のギチョを回して撚りを入れ、三又のシンコを入れミツグリする。片方はそのまま回し、片方はヤマをやりながら撚りを入れる(図参照)。

錨綱の材料はシュロ・稲ワラであった。両方とも手撚りでギチョを利用して仕上げたものだった。明治時代は殆ど麻苧が使用され、紡績糸は大正初期頃に当浜は普及されたが、全般になじめなかったようでした。また延縄の枝糸は紡績の番手によって使用され、三〇番手から四〇番手のもので、これをイギリスソ(素)といって、エジプト綿であり、世界的に高く評価されたものでした。麻苧製の縄類は保管に油断がならず、手入れに怠りなかった。寒中の川の水で洗ったり、また夏の土用水で洗い、乾燥させて保管収納していたものだったが、後には潮水で洗って乾燥させたままに保管するようになった。これは梅雨期に備えてのことでした。

釣糸(=道糸)にマガイといって絹糸で作った縄があり、再度撚りではあるが、うわ撚りが甘く延びのよいのを利用して、沿岸沿いの岩礁での大物釣りにかかせない道糸であった。クイチ、イシダイ、マダイ等の対象魚でありました。この道糸は柿シブで染めて使用されたもので、昭和三〇年前後は化学繊維ができて合成テグスが使用されるようになってから、今日マガイ等知る由もない時代となりました。

【漁師の感に頼る気象の判断】

漁師はさまざまな気象現象による結果をよく記憶して、長い経験から生み出された操業方法により、昼間と夜間とによって日和の見方を区別し、長期気象予想は四季的にその現象によって判断していた。また月日は旧暦が主体でありました。戦前以前の漁師は海岸の地形によって、いろいろな海鳴りや海岸の林の鳴り、川口また磯等の鳴りによって霊感的な判断をして出漁したものでした。昼の出漁者は夜半すぎ二時頃から床より起き出て、何時も決まった場所に五、六名位の人が集まって鳴りを聞きただしていたものでした。この場所は南地区から北地区の間に五~六カ所位あって、やや小高い浜に集まって日和の話や世間話ではあったが、静かなものだった。年長者の判断力が特に尊重され、これをいい次ぎ語り伝えてもいた。

旧暦の二月と八月中の日和の見方は大変むずかしく、当てはずれが多く、漁師泣かせの時期でもあった。二月、八月は「手の平かえし」と恐れられて、用心深く操業していたものだった。夜の操業に関しては昼間の空模様や海鳴りで判断していた。(図■参照)

また少々沖合が荒れても季節を考え出漁する。こんな時は船主の女房が波のおりかぶせる中を櫓が押される所まで腰から胸の当までつかって船を押し出していたものでした。これも着の身のままだった。夫や子への思いやりでもあり、大漁を願う深い愛情でもあった。当時の人間関係は端目にもほほえましい一コマでした。

【風俗、習慣及び船のしきたり】

午後三時頃、沖アラシが入れる頃(海軟風が吹く頃)になる。静かな浜辺にはスラシの油(マシン油)を塗り、そのまま居ずわって、ドンザ(刺子)を縫いながら船の帰るのを待っている、のどかな浜辺であった。沖合は白帆が見え、港へと近づくにつれ「あれはうちの船だ」と待ちこがれている。その頃慌ててスラシの油を塗りに来る者もあった。以前は真っ黒い車軸油であったが、マシン油を使うようになって船の揚げ降ろしが楽になった。船が着くと漁師は刺子の前だれを腰に下部の端を腰に入れ、尻をからげてとび降りる。浜辺に船待ちの女、子供達が船揚げに加勢して揚げてくれる。漁師は次に着ける舟を待って加勢し、皆それぞれに加勢し合って一日の終了となる。夕食ともなれば、焼酎買いも家族の誰かがゆく。食卓は魚ばかりで野菜類は殆どない家庭が多かった。朝のみそ汁も週に一~二回位のもので、めったにみそ汁を食することはなかった。また野菜等も口にすることも少なかった。鍋の中は魚ばかりでした。食事は夏は麦飯、冬はカライモのイモガユで梅干しやたくあんだけの粗末な朝の食事でもあった。出漁する漁師の中には朝食はお茶一杯と梅干し一つで事足りたものだった。

これでも精力的によく働いたものだと感心したものでした。しかし苦しい生活でもあった。正月前ともなれば処々に餅つきの杵の音がして、家族の多い家では二斗三斗位ついて、座敷一杯に広げたもので、敷物は殆どムシロであった。旧正月から二月の末頃まで、家族の多い所では皆食べてしまったものです。正月前日より元日はお膳ごしらえで御神酒を捧げる。先ず船玉さまに上げ左舵から右舵へと御神酒を揚げる習慣となっている。それがすむと注連縄とダイダイ(橙)は置いて餅だけ持って帰るものでした。

夜になると子供達は親からかってもらった手さげ提灯をぶらさげて提灯行列をする。

《ホーヤンエー ヨイヤサノサ ゴンボー カズ カズ となりのばばやんは シラガババヤン やきもち焼いて 手をやいて その手でアヤ取り イチの川 石垣ドンクが つら出した上から ネコメが一寸とにらむ 出すなというたらまた出した フトンカブセテ おむし殺せ》

と何か意味の解からないうたを歌いながら舟に供えられた。だいだいや餅を見付けてとってゆく現在七〇才前後の方々の幼い頃のうたであった。

船玉様にお礼の感謝を捧げる供物は、正月元日と晦日、旧三月節句、五月端年の節目、七月旧の盆、九月菊の節句である。提灯のことだが漁師には浜提灯といって六角型の高さ一尺位で木製の提灯であった。暗い浜で船を降ろす時や上げるときなどは、昔の行燈(あんどん)の役目をするので、いつでもどこでも大変便利で重宝がられたものでした。農家にもこれを使用していた家もあったものです。

年末に近づくにしたがってイノコ突きがありました。一貫匁位の丸い石をワラ縄でからげ、五本ぐらい縄をつけて、四~五人の子供達が門口でドスンドスンと地面を突きながら、得体の知れぬ歌をうたいながらついてゆく。

《イノコ イノコ 今夜のイノコ イノコ一つ祝いましょ 恵介よい 恵介よい エー嫁女貰え カサケタ嫁女貰うな 天からくだった山伏が 頭そってカミゆうて ガラダケ割って ヘコぬいて テンマの餅と大阪の餅と くらべて見たら 天まの餅が太いこた太いが 豆粉が足らず のどがぎっちんぎっちんで 車の倉 金倉(かねぐら) 西の倉 米倉 ぜん(銭)も何も グワザグワザ おしまいの三五郎》

リズミカルなテンポで地面を突いてゆく。昭和三〇年前後には家庭の出入口もコンクリートのためできなくなり、淋しい想い出となってしまった。その頃はお金を一銭か五銭位のもので、一組五銭か十銭位で、当時としては沢山な小遣いであったものです。名前をいう時はその家の子供か嫁さんの名前を読んで歌うものでありました。二つの伝承された歌は何のことかさっぱり解からないが、故老達もその意味の説明ができませんでした。

【若者宿と嫁さがし】

当浜には「わけもんやど」というのがあって、未婚者ばかりグループで、大抵家立(やだち)の高い家に「げ」を降ろして、納屋のようにしてある所に畳を敷いて、五~六人位寝泊まりしていたもので、食事は自宅へかえって食べ、それから出漁ということになる。沖の休み等は仕事のない限り遊びもしていた。

当時は何の娯楽もない頃で、素人角力(相撲)が盛んであった。四股名もありました。不知火(日高久市)・桂川(児玉与助)・灘嵐(大橋寿太郎)・高勇(たかいさむ、疋田平助)・新玉(あらたま、児玉兵吉)・渕火矢(ふちびや、長友利夫)・大丈夫(ますらお、児玉与四郎)・荒岩(あらいわ、児玉松五郎)などがあった(児玉与助氏伝え)。また宮相撲、草相撲等で遠い所まで出向いていたものでした。

「わけもんやど」は部落内では七~八ヶ所位ありました。年寄り達からいろんな面に於て手伝い等をさせられたものだが、先輩、後輩のけじめがはっきりして、年長者には抵抗もなく仕事に骨折ることをさせなかった。嫁に貰いたいと思う女性がいた場合は、その男性は身近かな親友にこのことを打ち明け、親友を以ってその好きな女性に自分の意向を伝え、口説いて貰うものでした。女性の返事がよい時は、親友は二人を見合せて合意となる。親友は年長者に頼んで男性の親達にこの事をつたえ、仲人をたてて貰うことに話をつける。仲人は自分の女房に二人の仲を確かめてもらう。首尾が良ければ魚を腹合わせにしたものと酒を二本捧げて貰いにゆく。親族の了解を得て話はまとまり、婚約の誓いは済み、酒盛りとなる。嫁方の方は婿方からさげてきた魚の刺身を出すのに時間をかけて、祝杯をたっぷり仲人に飲ませる。仲人は早く良き知らせをとあせり気味だが、仲々出さない、ようやく刺身が出て一切か二~三切食べるとお開きになる。

結婚式の式時は二人の仲人の若い人(足)が連絡を交しながら相互の都合の良い日を選んで決めてしまう。また親達が反対の場合は二人を走らせる。一寸と遠い所に逃避行となる。この走らせるというのは親達を屈服させる手段であった。女性が妊娠するものなら親達も折れていっしょにしてやるものでした。現在は「わけもんやど」というのは遠い昔となってしまった。人情豊かな頃でした。

【港】

都農港も当時は灘の一寸とした入江で、南側に築■があり、単なる浪除けに過ぎないものだったが、湾曲した砂浜海岸で海水浴場としてもきれいな港であり、澄みきった海底に白い貝殻などを遠くへ投げては潜って貝を拾うことを競い合ったものだった。港内は広かったが、■時代る毎に砂浜の地形は変わるのであった。また■時代等のと期は安心して撃溜することができなった。

慶応年間以前より細島漁船や大分県方面の漁船等が当沖に南下し操業して、一日の疲れを「憩」の場としての船溜まりであった。当時地元先住民の漁民達は■(明田、福原尾、牧田に)早くから時代の時は船を丘へ揚げ降ろしをしていた。地区外船等もこれにならって、船を揚げ降ろしをするようになったが、砂浜の地形の変化で船揚場もせまくなったりして、地元先住漁民と地区外漁民との間では船揚場のことで、トラブルの絶間はなかったものだ。

【漁船】

船体は木造和船で、長さ9m~10m位で、船巾は船の長さの一割程度のもので、船内は船首から船尾までスイタ(水板)を(巾六寸~七寸位)しき並べた単純なもので、乗組員は七~八名位のものであった。このスイタは事故で水船になった時、これを利用して船内の水を汲み出す時に利用するものでもある。

五つに仕切られ、船首よりコマ、オメ、ドのマ、ツキのマヘ■、トモという。この仕切られた箇所は肋骨の役目をする「トダテ」という厚目の板を固定し、この上にフナバリがある。この部分はドドコと言って、船外に突き出た角型の丈夫な角材がある。これは櫓をこぐためと、船を揚げ降ろしに使われ、船体の中心部は帆柱を立てるようにできている。また帆柱を倒して、はずすこともできるようになっている。ここは船玉の神体がはめ込まれている。

ドドコは、フナバリと平行にだきよせて、ツルカズラで丈夫に固定されている。このカズラは、初秋の頃、漁師は漁の休みの時、近くの山へ刈りとりにゆくのであった。取れたカズラは丸くたばねて、かまどの上に吊るしてくすぶらせて、丈夫になるよう保管していた。このカズラをドドコに巻き、固定した。■日は船主より祝いの酒盛りで賑わったものだそうだ。何も娯楽のない時だけにうなづかれる。船揚げをする時は、船体を少しでも軽くするため、漁よりかえり、岸辺に船を着け、帆柱や櫓、舵(かじ)等■思いもの等は■こ打かな砂丘に降ろして、その下にスラシ(なり)を三尺余りの間隔で横に敷き並べ、ドドコに腰を入れるか、またはかついであげる。

出漁する日はよく天気に注意し、特に「海鳴り」や「風鳴り」などをもって判断した。雲ゆきが悪い時はお互い見合せて出漁しなかった。荒天の休漁日が長くなると船降ろしも大変だった。特に上がり坂や地表の乾燥した砂浜ではスラシが砂にめりこんで大変な重労働であった。出漁の時は船体を波打ち際まで降ろし、船体が波にうたれて横にならぬように、一人の舟子(老人)がミザオ(水竿)を持って船を立ていた。その間に帆柱や櫓や舵等降ろしていたものは、砂を持って船内へ積み込む。これが終ると全員「シキミ」の葉をくわえて乗船して出漁する。「シキミ」のはをくわえることはある意味で信仰上のことで、船によって違うものだったと古老達はいっていた。

重労働の船揚げ降ろしも、各船の仲間が増えて多くなった。それで舟子同志がお互い加勢し合って、力を合わせ、共同体制となり、この頃から移住漁民は団結心が固く結ばれた。

【沖合操業】

沖合操業は尋■オキ(昼間漁撈)、夜焚火(夜間漁撈)に別れ、当時は一本釣り漁業が主体で、尋オキであった。漁場は当沖合40尋~120尋位前後の漁場が主であった。この漁は周年に操業されていた。彼等達の狙いは底物類で、高級魚の赤物ばかりであった。コデ(レンコダイ)、ドマン(アマダイ)類、シラコズナ(シロアマダイ)、イトヨリで、少し浅海でチダイ、マダイ等で時期によって漁場は変るものであった。このような魚族は、主として海底の土質が泥砂質であるが、所々にクロミというポイント■があって、好漁場となって、「山当て」を■だめて狙っていた。百尋前後には岩礁が隆起している岩礁は点々として、漁師達は思いおもいの「山当て」に記憶している。

【海底の様子】

当初はサンゴも多く、一時期はサンゴ採集操業も行われたこともある。これらの岩礁にはアカバ類(赤ハタ)マダイ、アラ、マス、ハルカナ等のハタ類等で、中下層にはチイキ、ベンケイ魚(チカメキントキ)等である。

都農港より東南東、水深百尋の所に、高さ海底より六○尋余りのあたかも五重の塔のように隆起した岩礁があり、漁師達は「ひらこぶががりのへんつく」■と呼んでいる。

【流し釣り】

漁撈法は流し釣りが主体であった。木製の(カシの木)片爪舳■を逆にして(これは海底に舳が食い込まぬため)、海底へ達しさせる。山を見て船の流れによって調節して、帆柱をウケに(浮き)して舳鋼でしばる。それよりノヅナワ(捨手鋼■)を三○尋余りを延ばして、船首のカンヌキに固定するのであるが、潮流れや風方向によってカンヌキに取付けることが場合によってちがうこともある。

【漁船の綱】

漁船の綱は、当時シュロやワラ綱が主で、当時はマニラロープ等はなかった。命綱というのがあった。これは麻草を撚った綱で、高価なものであったため、常用としては使うことはしなかった。主に遠洋漁船等が大時化の時危険な場合しか使用しなかったが、保存管理に要注意だった。船首仕事中、船内は斜め十字のアマを立て、トモの矢車を利用して、これに帆柱(長柱)、櫓、帆ケタ等を乗せて、帆走用に使う「スソまわし」で、ゆるまぬように固く固定し、船内を広く場■をとる。

【釣り具】

両方の仕事が終る頃、船は潮にのってゆるやかに流れる。舟子は船頭の指示に従い、次々に釣具を入れる。

釣具は竹製の天秤で(二尺五寸位)、ビシ(重り)は扁平で、たまご型の独特な形、よい自然石で(二百匁前後)、これを使い古した。■道糸をもって手芸的に形よく「ゆわえ(結ぶ)」、下げ緒は約四寸位にして、これを「へ」の字なりに少し曲げたところに、これを固定するテグス道具はドギといい、道糸はナワという。当時から戦前までは天然テグスが使用され長い歴史を持っている。

【エビとり】

餌はシバエビ漁師はテグリエビといっている。これは手操綱といって、長い袋状に両■をつけ、これをテグリ竿で張り(ビーム)、取り付ける。これを船で引きながら海底を引きずりながら、ゆっくり船を漕ぐ。頃合を見計らって綱を揚げる。この時は揚げるまで楽しみなものだった。綱の仕立てによってのり(のはいる■)の良悪に格差がある。エビののりの悪い船は夜中の十二時頃からエビ場に出て、懸命に餌の確保に懸命であり、夜が明けるまで数回繰り返して操業する。

餌はイカ・タコ、ミミ■イカ・テグリエビ、小イカ等で、雑魚は餌にはならなかった。文子イカ、水イカ(アオリイカ)等も好餌である。尚単■曵縄でつれたメチカ(ソーダカツオ)等も好んで使用していたようである。

また潮の澄み切った冬の夜はエビ取りも困難であった。こんな時は上方(かみがた)方面よりシラス(シロウラ)をとりよせて、これを五~六匹位をたばねて、縫糸のシツケ糸で軽くしばり、ネジリ切る。この餌作りも大変であったようである。ドキの枝釣は長さ三尺から二尺五寸位のもので、上中下によって長さが違い、下部にゆくにしたがって短く細くしてある。

釣針は殆ど手製で、休日は釣針の手作りが一仕事であった(サイズ十二号~十四号位の太さ)。餌を次々に刺して投入する。これには下釣にイカタコをちょん掛けに刺す。あとはテグリエビを付ける。ビシを投入する。その時ビシの扁平な形態を利用して斜め前方へ投入する。ビシが海底に達したらすぐさま三手四手位引き上げる。でないとビシやナワに「かてのる」(もつれ)ためである。調整したビシを地面からすかすことなく、小刻みに動かして、さそいをかけながら、餌をおどらす。当たりがあったらすぐさまシヤクリ掛ける。と同時に外れないようにじわりじわりと支える。次の釣にかかれば、同様にして釣り込む。次々の釣針にかからせて揚げ縄となる。この漁撈法は技術と体験もだが、非常にセンスを要するもので格差もある。揚げ縄の時、上層あたりで魚が外れることがあるが、水面に浮き上がり、これをスイ手(スクイ玉)抄くい拾いとるものだった。小刻みにさそいのしやくり■は人体に感じられない超音波が伝わり、魚がその音波によってくる仕掛だが、当時はこのような科学的な考え方はなかったものの、鋭いセンスを要するもので、生活の知恵というべきだろう。

【船での生活】

午後二時すぎるころになると二○Km~三○Km位沖合なので、漁撈をやめて帰港へと急ぐ。■沖アラシ(海軟風)を受けて帆走する。先客がにぶい時は、船首に矢帆(小型の帆)をかける。また船尾にも親倒し■(小型の帆たが矢帆より小さ目)を立てる。これは船尾の矢車に固定して帆走する。船内は思い思い自分の得物から魚を出し合って調理する。船内は備え付けた「かまど」でハガマを仕掛け、魚を入れ炊いて貰う。調味は主に汐水だが、真水で味加減をする。できたらそれぞれのガエのふたに盛り分けられる。このガエとは六寸前後の(径)おひつ状のものであるが、これは水灘事故の場合(水船となった時)船内の水を汲み出す役割を持っている。どんな荒天でも雨でない限り炊事をしたものだった。炊事係は若い者で、見習いの時代は手始めにこれをやらされたものである。どういうものか遭難の船があった時、この若い「カシキ」だけが助かるものだった。これは船内の炊事で出来ものを御祝穂として、船玉の神様へお供えをする習慣づけられた功徳の現れであろうと、古老達はいっていたものだった。汐汁で炊いた魚も汁も家庭とは違った美味しい味合いである。一日の疲れはこの合間の食事が「憩い」のひと時である。

【船揚げ作業】

夕日が山へ傾く頃、沖アラシも止まり、凪となり全員櫓を漕いで入港する。入港時間は風の状況等によってと漁場の違いはあっても皆日暮れに入港する。船揚げの時は一人の舟子(たいてい年増な人)が船首に立って、船が横にならぬよう水竿で突張っていた。その間に帆ちゅ■・カジ■・櫓等を降ろす。波の荒い時などは波打ち際のことで、スラシを船の下に横にしくのに竿で突張って、具合よくしく■がやり損なったものなら、小非道く怒られるもので、大抵おかみさん連中だけだった。しかし、これは女手に■うことはできないものだが、当時は文句言うこともできない、当たり前のことであった。

【市場へ】

船揚げが終ると待っていた家族のものが魚の入った手カゴを抱えて市場へと急ぐ。市場の経営主体は青年会主催で元「市場川」(現舗装道路)の南側にあって、町内の漁業組合とは関係なく、またその連撃もなかったもようである。だが明治三十八年に受けた表彰状が現組合事務所の前の組合事務所にあったことだが、私の記憶には昭和二十五年頃まで見た事がある。私がその後出稼ぎをしたためいまだに見られない。記録の中に欲しいものだったが残念でならない。且また現組合事務所の移転の時、港の初期工事についての写真や水雷艇「さくら」艦を沈めて魚礁にした当時の写真等が焼き捨てられたものらしいが、確かなことは解からない。

【競りの仕方】

魚の売り捌きは、当初は手先の形で表現していたという。例えば「こぶし」(手の)一つで「ゲンゴ」という五○銭か五○文のことであった。このことは私の父の母がいい伝えたものだった。これは当初の頃、売り捌き所のことで、数年後して現中村商店の倉庫の処に移転したものである。魚が豊漁で、安い時は「値立(ねたて)」といって、漁師の間で世話人を三~四名位えらび、仲買人との掛け合いで魚値を決めるものだった。当時売り捌き所の在り方は漁民は魚獲獲物を思い思いの買い付けの仲買人の処へもってゆくようにしていた。魚は主に「数」で売られていたが同種の魚に大中小があり、分別されていた。しかし同じ魚の太さでも僅かな違いでハネられる。この中途半端な魚をニシ魚またはニセ魚といって、通し魚の一匹分がニセ魚二匹で一匹とされるので漁民は不満で不満でならなかった。当時の仲買人は「つっぱり」が強く、なお女性の仲買人は中々の「したたか」者で、男性軍も幾分かやり込められがちであった。白井トメ・足田ナツ・石井イン・黒木イワ・蓮池マツ、これらの女性が代表的な「つっぱり屋」であったが、これは商売だけのことだった。

夏になると氷の無い頃のことではあるが、漁師は暗いうちに沖へ出て、チダイ・レンコダイ等を釣って、昼頃には帰り、魚はよわりかけて、鮮魚としては保存しにくいので、仲買人はこれらの魚を調理して、竹串に刺して炭火であぶり焼きにしていた。こうしないと翌日までもてないものであり、この方が日持ちもよく、戦前まで続いたものだった。

明治末期頃に近藤竹次郎(政一の実父)の知人で、蓮池美一氏が事情によって市場の事務員として働いてお■られた。温厚な人柄の方で教養の面も高かった人物である。中村善助・大橋庄五朗氏等の若い頃は、この方から読み書き・そろばん等を教え込まれた。また自分も庶務的な事務をとっていられた。また部落の葬儀などは日連宗が多いので、これにたづさわっていられた。彼は秋田県出身で日連宗の僧侶であり、北陸より諸国に行脚しながらこの地にとどまり、ここに骨を埋もられた方である。魚の流通は大変だったようである。この頃は「かつぐ商人」という魚商人がいた。これは後年の仲買人になった方々である。カゴを天秤棒でかつぎ、遠い所までかつぎ歩いて売り捌いていた。高鍋・木城・佐土原・妻・米良等に歩いての行商であった。当時の魚商人は、横山直八(寺町イチ子の実父)・白井武夫(またの名は■次、重■の実父)・日高徳太郎(すみ子の父)・海野嘉一(玉一の実父)・足■田熊一(またの名は笠岡熊一、足日茂の実父)・黒木藤太郎氏等で他にも何名かいたようである。

現在受つがれているのは、白井鮮魚店だけとなった。大正期になり、馬車(荷馬車)を利用することで幾分か魚の流通は良くなった。宮崎・延岡方面まで、荷馬車によって一段と活成化し、沖合もやや豊漁となった。昭和初期頃は主として汽車の便の利用が多くなり、出荷することはできたが、出荷には大変な重労働であった。というのは十貫余入りのアゲザルを両天秤でかついで、浜から駅まではなかなかであり大変であった。汽車の発車時間にやっと間に合うのに精一杯で、当時の汽車の発着時間はなかなかきびしいものだった。後ろ手になり赤沢鹿太郎氏がトラック運送業を始められてからは、これを利用するものが多くなったので労力は省かれた。

【帆船】

時代も流れ進み、漁民の家族も増え、■浜は昭和三十年頃までは昔より全く帆船時代といってもよいだろう。だが明治の頃よりは船もやや小さくなってきた。親子乗りの船は少なくなり、一人乗りが多くなった。昭和初期頃より以前の帆船は主として角帆であった。この角帆は立形の長方形としたもので、相当長い歴史をもったものである。風方向と目的地に向かうことによって、帆の体形が変るもので、その型は四つの帆走法がある。帆は主として綿製品であるが、大昔は麻草生地だったそうである(海軍発祥の地耳津小を出航した「おきよ丸」)。練り糸の太さによって厚みも違い、大きな船ほど生地も厚く、「5子に5子」という。これは「松右江門帆」ともいっていた。大型和船に使用されたものであるが、当浜の漁船は小さく、四尋前後で、「三子に三子」位のものを使用していた。明治時代となり、外国との貿易も盛んになり、このため神戸港は一段と活発化し、舶来品の輸入が多くなり、なかでも綿糸が多く、帆布も当然のことである。

メイケン帆がそれである。こ■の出現により、これまでのより生地も真っ白で、軽く丈夫であったが、当時としては漁民にしては少し高価なものであった。漁船の角帆は「帆櫃(ほびつ)」という箱に保管されていた。使用するときだけ出していたものである。帆櫃は船に常設されて、雨や汚水等でぬれぬよう大切に収納していた。

大正中期頃より船の形態も変り、船上面はスイタ張りからデッキ張りとなり、魚櫓が仕切られて、これに収納することになった。また船体の外部は波除けの差台■ができ、必用な時だけ外されるようになっている。これは櫓を漕ぐ為である。帆走中は外れないように固定するのと、船の傾きを支えるためでもあるが、船内に波しぶきが入らないようにも考案したものである。

角帆にはいろんな小道具の索道がある。帆を上下させる「ミナワ」・セビ(ブロック)・リヨウホウ■・ワキトリ・柱を立てるハジ■・帆足カギ・カテバヤシ・スソマワシ等となっている。これはどれをとっても大切な役割持っている。

角帆はなかなか油断ならぬもので、強風下においては要注意の代物である。特に冬の季節風ともなれば、寸分の油断は許されない。もし危険を感じた時は、素早く帆をつき下げるものだった。漁師は風上(カザカミ)を「かぜ」という。風下(カザシモ)を「したて」というのである。風が強くなるとサゲアワセにかかる。帆を低く張ることができるように仕立てられている。「帆吊り」といって「吊りヒモ」でくくるようになっている。また長柱では帆走しにくい時は「小柱」(長柱より八分目位短い)■立替える。この方が船の「動よう」も少なく安定している。漁船帆走においては、風方向により、目的地に向かう場合は帆走法の型が四ツある。「まとめやり」「おいでがた」「せかしやり」「つめびらき」である。

「まとめやり」は主に陸海軟風を利用するもので、風が船尾より受けて走るもので、風次第でローリングがはげしく、乗心地は悪く、たまったものではない。波の高い時は■これにのって走る時■は舵の尻が切れる恐れがあるので、帆走もしにくい時がある。この型を「のとやり」ともいっていた。平能登守教径が好んで用いたというが、信用ならない。

次に「追出がた」は、船尾より斜め横に受けて航走する。この型は船脚が早く、船体も安定して乗心地も良く最高であるが、夜間の角帆帆走は操舵に油断はできない。次に「せかしやり」は風を横に受けて帆走するもので、そのため船体は「したて」は傾き、差し台で海面で支えられながら帆走する。当沖合は目的漁場に向かってゆくことに、同じ方向でも違う。主として北より風や南よりの風が多いため、この帆走型が多く占められる。「せかしやり」は船体が「したて」に傾くので、小橋ら■を風に乗せる。これを漁師は「のせなおし」という。帆走のバランスをとるので、舟子は全員「かぜ」に身をよせる。誰と言うことなく、「ホイチ、ホイチ」とくり返し呪文を唱えるものだった。

帆船時代はよく呪文を唱えることによって海難をのがれることが多い。風のシマキ(風のうずまき)がやって来る時は「フエァー、フエァー」と唱えて風を散らす。また風波が立ち上がって、船内にしぶきをかぶるときの恐れある時は、波を見ながら「ハイラサー、ハイラサー」と唱えながら船体を斜め風に立てる。

次に「詰めびらき」(また「つねびらき」)は現在のヨット帆走に似ているが、取■柄一寸と違う。ヨットは船底に頑丈な補助舵があって、「したて」に落ちない仕掛けになっている。漁船は「つめびらき」において、船尾の舵の装置が違う。舵をはめ込むトコには垂直(タテカジ)のものと「はわせかじ」のはまる装置ができている(二枚トコ)。

帆走法によって「たて舵」と「はわせ舵」があるが、「はわせかじ」は「まとめやり」「おいでがた」「せかしやり」等で、「はわせかじ」は水面下約四○度前後斜めに差し込む。「たてかじ」は主に「つめびらき」が主体で、船体が仕立て■に流れて、目的地より風下に落ちるもので、帆走技術を要するものである。大正時代になって、地区外はカタスイシ帆■々走が現れた。これは当時の舶洋型帆前船の帆を改良したものでないかと思われる。

【細島からの移住】

昭和四~五年頃、細島の漁師が移住してきた。黒川利助・一政万次郎・大橋庄市・橋本市次朗等であった。これらの人々が三尋余りの小さな漁船だが、スイシ帆々走で、強風の中に在って安心のできる帆走であった。地元漁師はしばらくなじめなかった。いろいろ難点もあったためだろうが、一人二人と角帆を改造して、スイシ帆に仕立てた。大変便利であり、次々に改造するものが多くなって、この安全性を見て、漁船は増えてきたものだった。この帆の形は、帆前船のフ■ラシ帆に、中央部に二本の竹製の「けた」を、表とウラに抱き合わせて固定し、上下に二ケ所に固定したもので、角帆のように小道具はいらない。この帆走によって、帆走漁撈が一段とたやすくなった。メジ■・カツオ・キメジ・サワラ・サゴシ等のマギリ釣りには最適のものである。この意味で移住民の家族のこ■は大きく成長し、また地区外からの移住も増えた。十七才~十八才の頃になると、三尋余りの漁船を建造し、または中古船を買い入れて、沖箱(釣道具入れ)とガエを貰って、独立自営するもので、当時は小学校を卒業し、二~三年父親より仕込まれ独立したものである。彼等若者たちは、小さいながらも船に一人乗りで、大灘(デナン■)に乗り出して、黒汐本流付近まで出漁帆走し、曵縄をさげて走る。カツオ・ヨコワ主体に釣っていた。

強風下にあって、風波に高く荒れ狂う海上を、巧みに操業し、油断なく勇敢に頑張って働いたものである。スイシ帆■帆走によって海難事故はなくなった。明治・大正・昭和(戦前)にかけて漁撈法の移り変わりは急速に変ってきた。営漁法もまた季節に応じて■期的にきまっていた。春三月頃から四月にかけて大判縄■を操業して、青ブカ・カネウチ(シュモクザメ)・ツマリ鱶(大型)・マブカ等の大物が漁獲された。青ブカは刺身に賞味され、祝い事に用いられ、多くの人々が好んで食べたものだった。フカ類としては高哀■ものである。時を同じくして、小物釣りを狙う小型漁船は、イカ・アジ・サバ等であり、延縄も盛んに操業された。白コヅナ縄■・ウンゲ縄(ヘマダイ=ヘタイ)・チダイ縄(チダイ・マダイ・雑魚)・一本釣りのヒロオキ■は青アジ・マアジ等であった。晩春から初夏にかけて大判縄ではゲンバ(マカジキ)・フカ類が釣れていた。

暗い夜になれば夜焚漁が成漁期となる。アジ・サバ・チダイ・マダイ等が釣れ、浅海(沿岸)十メートル位(水深)前後は、隆起した岩礁で、アラ・クイチ・コリウオ(イシダイ)等の高級魚が釣れていた。この辺りの漁場は主に高齢者漁師が多かった。月夜で夜焚きもあがり、ヒロオキに向ける、引き食わせのアジ主体で釣れていた。

【ムシホリ】

夏から初秋にかけてチダイ釣りが盛んになった。磯の岩虫が餌に使用されること■になると「ムシホリ」が始まる。おかみさん連中は大変な労働であった。早くから磯へ来て汐の引くのを待って、頃合を見て場所へゆく。婦人達は腰まで水につかって、まわり一メートル余り、深さ五○センチから七○センチ位掘り下げて手探りで虫を取る。段になった処の箇所から徐々にさぐりながら掘っては先へとゆく。汐が満ちてくるまで休むことなく採取していた。汐が満ちてやりにくくなれば皆一せいに上へと上がってゆくさまは、体をふるわせながらよろよろと上がって行く。この姿は余りにも気の毒な思いであった。でも明日の大漁を願ってのことで、懸命に努力したものだった。虫は一匹なり■にとることが理想で、切れないようにとる。これは生かすことができるからである。多くとれた人も少ない人も場所によって違いはあるが、全体平均していた。

【秋の漁】

晩秋ともなると当時としては盛漁期である。モンゴイカ・サゴシ・サワラ等が曵縄で釣れた。エサは主にイワシの三枚おろしを使用して釣っていたものである。寒に入ってニベを主体に朝縄■が操業され、ニベ・ハモ・アナゴ・フカ類・エイ等で、雑魚も多く釣れた。これが黄金漁であったが、機船底引網のため、自然とやまってしまった。何の漁も何年とは長つづきはしないものだった。戦前までは当浜は網類漁撈は固く禁じられ、エサを取るエビ網(テグリエビ)だけで、流し網はイワシ網だけだった。全国沿岸の一本釣り漁業者は猛烈に反対していたものである。しかし官公庁の言い分は海は宝の宝庫であり、魚は無尽蔵であると豪語していたものだった。

【密漁の打たせ船】

大正初期は和船の打瀬網漁が出現した。愛媛県八幡浜の漁港から当沖合に出漁して操業をしていたものである。頭にきた当浜の漁師は五~六隻の船に便乗して、捕えに出動し、密漁船に乗り込み、無茶苦茶に打ちのめして引き揚げて帰ったこともある。これは大正八年三月頃のことだった。被害者は漁撈長の溝口善太郎であった。この件については裁判所からの書類が戦前まであったが、何時しか無くなってしまった。書類には太田黒■という裁判官の名前があったのを覚えている。出動の参加者は全員高鍋警察署に呼び出された事件である。一時は密漁も止まったように見えたが、発動機の出現によって、この動力船が再び南下して密漁を始めた。これに対して和船では手の出しようがなく困っていたものだったらしい。県の有吉知事が海軍軍部に交渉して、駆遂艦を借りて、密漁船の取締りと監視の任務にあたらせたものである。

これで一時は中断したものの、夜間密漁は絶■へ間はなかった。そこで県は警察船として建造し、百三十馬力の最優秀船高千穂丸ができあがったが、彼等もさるもの、船体もエンジンも大型化したため、高千穂丸も監視も思うようにならず、巡視位の任務しかできなかった。業(ごう)を煮した当浜漁民等は夜間を利用して、拿捕に取り組んだ。海野嘉一氏が建造した十馬力有水式焼玉エンジンを装備した長栄丸に二十数名便乗して出動した。三~四隻を捕えることができた。密漁船の乗組員は瀕死状態のひどい目に逢ったものだった。昭和四~五年頃ではなかったか■、後に鋼船■高千穂丸が建造され、三百三十五馬力ディーゼルエンジン装備で、豆砲艦としての設計であったため、密漁船は次第に影をひそめてしまった。この当地はスパイがいて、細島にいる監視船の行動を電報で彼等の基地に知らせていたのであった。都農にもその「けはい」■はあったように思われる。

【シビ縄船】

明治末期頃、一方では大型和船のシビ縄船が盛んに操業していた。当浜にも出現した。児玉茂吉・大橋浅吉・日高久次郎・児玉強太郎・一政千次郎(第八金比羅丸、二○トン型、マグロ延縄漁船を主、一政秋義の祖父)・萩原幸次郎・児玉鉄一氏等の面々であった。地区外は細島・土々呂・門川・折生迫等で、黒汐本流よりはるか沖合での操業で、キハダマグロが主体であった。その当時、縄船は大時化に遭遇し、門川船は全滅に近い三○人余りの遭難死亡者、というより行方不明になったものである。

当時の黒川三次郎(土白吉実父■)・小泉仁吉等の乗った船は折生迫船であった。荒れ狂う大浪の中を漂流中、船の■ローリングにより船首の船底にあった非常用の大舳がずれて、船首の船底を破壊され、浸水し、施す(ほどこす)すべもなく、漂流中を油津船から助けられ、港内の砂浜に寝かされて、油津の女性数名が一糸まとわぬ全裸となって、遭難者の体を温めて助かったことを本人から聞いたものである。こんな救助法もあるのかと今更昔からの生活の知恵に尊いものを感じとった。

【動力船の時代】

和船操業は挫折してしまった。発動機の出現により、動力船時代が始まろうとしていたものである。土々呂港■では、いち早くこのエンジンを導入し、再建の大判縄(マグロ縄船)の操業を始めた。これより門川・細島等もこれに習って動力船の幕開けとなった。

このエンジンは二サイクル有水式の焼玉エンジンで、当初は軽油の燃油であったが、何分にも焼玉を冷却調節に水を使用するため、真水を必用とし、燃油の二倍以上に要した。しかし、その後改良されて無水式となり、また有水式もこれまで使用していたエンジンも改良され、無水式エンジンの取扱はたやすくなった。各一般に広く普及されたものだった。

このエンジンはセミディーゼルエンジンと呼ばれ、機動力は当時抜群であった。無論燃湯は安い重油となったからであろう。このため赤道近くまで、北緯線内でカツオ・マグロ漁業が始められたものだった。大正十二・三年頃、鮮魚仲買人海野嘉一氏がシビ縄を主体に、ユラ縄■の夜焚き漁を当■に営漁することで新船を建造した。無論借金で、保証人は一政忠義氏(秋義氏の養父)=(現第八金比羅丸二○トン型マグロ船)であった。船は細島の造船所で建造、エンジンはキシロ製の有水式ボリンダー型焼玉エンジンであった。漁撈長は門川尾末の小林重吉で、機関長は矢野平三氏で、油差が児玉強次郎(金市実父)で、平三氏よりエンジンの取り扱い方を■仕込まれたものだった。この動力船を一般の人々は「きかい船」といっていた。船名は長栄丸であった。漁撈も思わしくなく、努力の甲斐なく挫折した。これも漁撈長が地区外漁場(都農沖合)の地形と移り変わりゆく漁法の勉強不足であったのでないかとも思われる。長栄丸が浸水して間もなく、共栄丸が浸水した。この船は中村善助氏(中村哲次郎の実父)が親族数名と共同出資により建造し、約七トン余りの長栄丸より少し小さかった。神戸の赤機械の焼虐■八馬力の(後すぐさま十馬力に新替えする)船であった。小■の船も大判縄主体に夜焚き■漁や延縄漁と、経営が多種多様に操業されて、計画的営業法で、細々ながら長く続いたものである。その後棒受網が出現して、一時的ではあったが、イワシ・ムロ・サバ等で鮮魚には余り向くことなく、加工業者に渡していたものである。

長栄丸もその後児玉吉太郎(強次郎氏の実兄)、岩田畩松氏(正行の実父)、児玉鉄一(鉄又の祖父)の三氏が後を受けついで、従来の漁法に操業したが、これも失敗に終って他に売られた。その頃墨萩■、心見■の漁民が棒受網を主体に、きかい船を構えた(土公重行)が、一時的操業でやめてしまった。黒木松太郎氏(真四朗氏の父=明田)が建網漁を主体に、高錙■沖合から宮崎沖合方面の沖建漁をしていたが、余りエンジンの調子悪く、営業も思わしくなかったものだった。これも数手■して挫折してしまった。

時を同じくして日高丈助(明田)氏がイワシ刺流網を、小規模ながら操業していた。またその頃、四サイクル電気着火船が出現したが、地区外はすでに早くから使用され、一本釣延縄■漁が盛んであった。漁撈の範囲が広く、機動性に富み■、この小型エンジンが全盛を期していた。時代の流れによって、和船時代はこの頃から過ぎ去ろうとして行くが、まだまだ都農漁師達はその域には達しなかった。

当沖合は古く■からイワシ流刺網が操業されていた。イワシの大群は処せましと群遊し、クジラも多く、これについたブリ等は、移住以前より廻遊して、イワシを磯まで追いつめて捕食していた。磯に打ち上がり、人々はこれを拾うこともあったと古漁師は語り伝えている。この頃はブリの曵縄釣りのオのぎり■釣りが行なわれていた。これは寒中のことで、旧三月頃まで続いていてらしい。

【サシバ】

明治初期頃、先住漁民達は手作り刺網を仕立て、当沖合から美々津沖合近くの二○メートル(水深)前後に操業していたものである。この網をサシバ網といっていた。年代月日は不明だが、ある時猛烈な峰岳嵐(尾鈴山連山)に、漁師は「マハシ」といって、季節風のことである■。当時は昼間操業であったため、八丈島近くまで押し流されたと伝えられているが、この沖合は約六○~八○キロ半の処までは風は通じて居らず、一寸とオーバーにもなっている。旧三月特有の「夜落し」という東北東の風によって(漁師は季節によって吹く風の名が変っていた)、漂流中の遭難もこれで(このアラシで■)助かったもので、このことから中断となった。明田の日高丈助氏は金刀比羅■沖合の浅海に大敷網の漁撈長をしていた。晩秋から翌年三月末頃まで操業していたが、旧十月中旬頃は突破的な時代に見舞われ、毎年の如く大損害を逢うため、挫折して以来、他に営漁すものはなかった。魚獲物はニベ・ブリで、雑魚も多くとれ、割合に堅実であった。

しかし日高丈助氏は自分の持船で、サシバ網漁に小規模ながらも根強よく、時期的に操業していた。漁獲量は堅実なため、これを山崎重則氏が導入して操業を始めた。船は電気着火八馬力で、小さいがよくとれた。これに共栄丸が進従して操業を始め、成果は上々であった。黒川音次郎氏は和船を建造して操業し、一年おいて石井三次郎氏も建造し始めたが、和船のため両船共機動性がなく、きかい船にやり替えた。一寸とずれたが、その以前には当組合事業として、四張り網を四国愛媛県八幡浜港の網元兼漁撈長だった大塚■という人物の世話で、三統分を購入し、上浜一号・中浜二号・下浜三号といい、組織づけられていたが、夜一回だけの操業で、成果はあがらなかった。

その頃大塚氏は双手(もろて)巾着網を導入して、和船で操業していた。また島出■浦の中島忠天氏(鶴島丸=カクトウ丸)もその頃から始められた。網漁には漁師も余り熱がなかったものであったろう。サシバが先きのメドを見て、神戸造船所で三輪三次、黒木岩太、税田新作氏等も始めたが、和船である。山崎重則氏もきかい船に切り替えた。白井音次郎が動力船二隻を購入し、大橋嘉平、吉川基吉、児玉格次、児玉寿次朗氏等で、船は次々に増えてきた。

異色的な船は、岩山の河野畩義氏は和船を改造して、二サイクル炭火熱を利用したデリカエンジンであったが、余り実用には向かなかったものである。少し大型は大上丸(坂木製材所)等と色とりどりで、浜は活気付きうす暗らいガスランプ(カーバイト=アセチレンガス)から家庭電燈となり、大変賑やかな浜となったが、これは実に重労働であった。砂浜であった港内は、築港も台風で痛めつけられ、破損箇所が改修されないままで、とれたイワシは通い船を利用しなければならなかった。砂浜に孟宗竹を二つ割りにしたものを簀の子にして組み、これに揚げて一匹づつ網からはずしてザルに入れていた。冬の事で冷たく体力のない女性には向かなかったものだ。皆よく頑張ったものだった。また網地が綿糸なので、魚体の脂肪や潮のよごれで醗酵して網地が弱くなる恐れで手入れに忙しいもので、網の破れの修理等で睡眠をとる時間も少なく、網の乾燥に余念がなかった。

月夜ともなれば、皆出漁をやめて、網修理に全員取りかかる。とれたイワシは「けんちん枡」という円筒形の「ます」であったが、魚の鮮度によって違っていた。大型トロ箱に入れての流通である。約三○Kg~四○Kg位に入る。この箱数で大漁の時は八○箱から一二〇~一三〇位とれていた。価格は一箱三円余りから五○銭の間位のもので、格安の時は山手の農家が肥料にと仕込みに来たものだった。格安もあったが、この時代は黄金時代といってもよかろう。

サシバ組■は収入も良く、苦労の甲斐もあった。この操業は旧十月の暗夜から翌年の四月頃までだが、夏イワシ操業も行なわれることもあった。終了期になると夜焚きのアジが取れ出す。これを「ハジキのアジ釣り」といっていた。当沖合は時期的にアジが廻遊して来るようになっているものだと決め付けていて、その準備に懸命だった。当沖合は小砂で青く、貝殻のまじった土質で、アジの習性に適したものである。そのためかマアジ、青アジ等が多かった。それに台風時になると災害に見舞れた。川から流れでる草木根株等が海底に沈み、魚礁となって、魚はこれについていたものである。これについて、明治の頃から人工魚礁が所々に入れてあった。戦後当時までは■在に生きていた。

毎年二月から三月上旬頃に投入された。これは廃船を買入れてこれに枝木を付けて投石して沈めたものだが、空俵に石を入れて、五○ケ位を廃船の周囲に投入したもので、翌日から操業のも■でき、大漁もあったものである。当時優秀な魚礁は関西方面に農産物を運搬し、航海途中で時化のため遭難沈没し、海底に沈み魚礁になった所が多いものだった。空俵の投入の数によって、底魚であるチダイ、クイチ■等の棲息にかわるものであった。これは海虫によって彼等の好餌で捕食し、この魚礁に定着するものであった。戦後にこ■方法は官公庁も取り入れることなく、頭から尻退けられ漁民の声は天下少的■行政に深刻な思いをしている。コンクリートだけのものは砂漠の廃虚と■じて、魚の定着性もないものだと強く強調する。古老達や故人先輩達の生活の知恵は今日になって生きていて尊いものである。

【アジ釣り】

ハジキのアジ釣りは僅かな時間で、二○㎏位は■魚の多い時程勝負が早い。このハジキ釣りは古るくから行なわれていた。これにともなう集魚灯は明治の頃からではあるが、昔から松明が使用されていたものだが、松明から石油ランプに、これよりカーバイトに変り、今日ではバッテリーダイナモと、明治末期頃より急速に変化してきたものだった。

ハギまたはハゲ魚の皮(ウマヅラハギ)をエバ(ギ餌)に使用してたが、その以前は鮮度のよい鯖を三枚おろしにして、身をそぎ取りうすくして、白魚形位に切って用いたものであった。話はそれらが漁師達の仲間では、今日でいうノウ・ハフ■を使っていた。いわゆる秘密主義で容易に人に公開することはしないもので、独禁法なのであった。他の転業もだが、昔のように乗組員の多い時はそれぞれに技術を公開したものだが、一人乗りになっては漁撈の道はまちまちで、漁獲の格差は■しいものだった。

吉川勇助氏は夜焚き漁には大変苦労の種だった。彼は目を患らい視力が弱っていたためである。石油ランプのため船内は暗く餌を切ることが困難であった。このことで彼は常に思案に明けくれていた。ふと考えたのがハゲの皮に思いついて、これを約二センチ五ミリ位の長さに細く白魚形に切り、これを用いた。結果は上々で良い成果であった。アジの喰いもよく、出漁毎に大豊漁で皆不審に思い、その画期的な漁法によって皆に伝えた。これより漁獲は尚一層豊漁で、市場は足の踏み場もない位の大漁がつづいた。

小泉丑松氏も同じような成果を上げていたが、何分もノウ・ハフ■のことで開発したのは誰れかというと、それぞれにまちまちだが、吉川氏の方に異口同音に彼を指示したものである。操業期間は旧十八日から翌月の十二日までとなっていた。それが終わると昼のアジ釣りとなる。チンチン釣り(胴突き釣り)である。この開発は明治末期頃であり、当沖合から日向沖合はアジ・サバの群遊で、海面は黒くなっていた。これをなんとかして釣具で釣れないものかと彼は常に考えていたらしい。友人の黒川久太朗氏(黒川音次郎実父)に吉原末松氏(吉原万次郎の実父)は自分の研究を打ち明けた。久太朗氏も末松氏も浜でも優秀な漁徳に恵まれた漁師であった。彼末松氏はサバの皮で疑似■針の仕掛を作ってアジ・サバのナブラまたはナグラ(地方によって違うが魚の群れのこと)に近付けて乗り上げるようにして操業して、大漁の成果を上げ、一般公開してからも、大漁の日がつづいたそうである。この両方の釣具は全国でも頭初の開発であると信ずる。

一方では引き喰わせ(ヒックワセ釣り)のアジ釣りも始められたが、誰が開発したのかはわからない。これは人工魚礁でのことで、汐流に応じて舳を入れて掛かり釣りである。この方法は夜間のチダイ釣りも行なわれる。引き喰わせのアジ釣りは片手天秤で、ビシは鉛で百二十匁前後で、これにテグスドキ■をつけて海底から支え引きながら上に揚げ、中層にきた時から下げて繰り返して操作をする。この釣具はテグスの透明度に左右されるもので、品種はヘチマテグスが主体であった。掛り釣りの船は多い時三○隻位で、一列に並び、船橋をかけた恰好のものであった。大正末期頃には(大分、保戸島、佐伯方面)では、四サイクル石油発動機が出現して(電気着火エンジン)、これをモーターと一般の人は読んでいた。

一本釣り漁、延縄、網漁等が盛んに操業されたものである。当浜は漁船を撃溜することがせまいのと、エンジンに全く知識が乏しく、敬遠というよりこの事■機械は余り知られていなかった。昭和四~五年頃、児玉八五朗氏が息子の慎太郎が少し機械の知識もあって、持ち船を改造して(四ヒロ余)トバタの竪■型着火エンジンを据え付けて、一本釣漁、延縄漁主体に始められた。エンジンの取扱いが不馴れであったが、次第に馴れてスムーズに操業ができた。当時の燃料は軽油で少し高かった。軽油の種類には、二発油、別発油、赤ゼンシヨウ、青ゼンシヨウ等といって、後者は高級品で高価なものだった。主に二発油を使用していた。潤滑油はモービルで、粗悪なものは着火栓(プラグ)が汚れて調子を狂わすことも再三であった。これは電圧の低い古る物であった為や電圧の弱りでもあった。まだ技術も進んでいない頃のことで無理な表現である。当時としては文化的なものだった。また燃料においては店によってまちまちであった。

次に児玉氏についで小泉丑松氏が新船を建造して、同じエンジンを据え付けて児玉八五朗氏の営漁法と略く■変らなかったが、彼は磯建網を仕立て操業を始めた。且また夜焚き漁も主体であった。機動性は無論のこと櫓を漕ぐこともなく、帆を以って走ることもないので大変便利なもので、持船を改造してエンジンを据え付ける者もいた。橋本末松、岩田畩松、山崎重則、寺原久太郎、児玉寿次郎氏等が同時頃に始められ、米国性の中古品で五馬力を据えつけて、同様な営漁法であった。これらの船の延縄は、当初ユラやドマンを対象魚として始められた。深海魚の事で水深二○○尋前後で縄(ナワ)が海底に達するまで時間がかかる。山当てを見て、そのセンス(感)で目的のポイントの処にナワを落とすことは至難の業である。幸いポイント辺りに当った処の縄は色とりどりの魚が、魚櫓は賑やかくなってくる。ノドグロ・アカンチョゴ・ドマン(アマダイ)・ユラ・ギン鱶・ツノメ鱶・ノコブカ・ヒダリガンゾウ(ササカレイ)・沖ホウボウや厄介もののむすび等が次々に上がってくると、いやになるうなぎのような長いヘビのような魚は脂も程良く、変った調理にしてつけ焼きにする。小骨が多いが捨てがたい美味しさもある。このナワを揚げる時は手には手皮様のものをはめて揚げる。仲々重労働で交代しながら揚げる。一日に一回か二回位の操業であった。帰りは帆船時代の頃のようでなく、一日の疲れをナマズ魚等を調理して、味噌汁にして炊いて盛り分けられる。底物の美味しさはたとえようもない。

他に春秋のチダイ、マダイ縄や旧正月前のホウボウ縄も盛んであった。また白コヅナ縄■も多く操業していた。このような便利さもあって、思うように操業ができるので、ぼつぼつ地区外より中古船を購入するものが多くなった。皆までは至らなかった。戦後は漁船構造改善資金の金融機関ができて安心して乗れるようになった。これはずーっと後のことで、小型動力船の幕開けの時代であったもので、帆船、和船等の漁船時代は遠く去りつつあった。この浜の漁師の特技でもある。長い歴史を持っているモンゴイカ釣りである。

明治末期頃(黒川忠次郎説)、当初この浜の漁師はイワシ、サバ等の生餌を以って仕掛けにできたものに装餌して釣っていたが、県北北浦方面から当沖合に南下して、出稼ぎ操業していた。これ等の漁師達は漁具の仕掛けが変っていた。ほとんど疑似餌であった。この仕掛けは鉛を細長い円垂形で、頭に当る処は太く、尻になる方は細くしてある。これに綿を少し巻き、これに白または柄模様の布切れをかぶせてぬい込む。魚雷のように形作りする。頭の先端に蛇口をつけ、貝のボタンを目玉にして付け、これにワキビシを糸(赤)で適宜に付ける。頭部は三分の一位赤布をつける。尻端は釣針を付けて釣針がぬけぬようにして叩きつぶす。蛇口に二十五・六井■の鋼鉄線を七~八寸位つける。これはフグ等から喰い切られる為めのものであった。イカの習性としては捕えた餌は絶対に放さぬものである。このギエ■釣具はその点すべりよいので、シヤクリ掛けには余りキツイものでなくなった。これが全般に渡り普及された。この釣具の漁撈法についてはナワ■は麻草をつむいで手作りの縄で、これに柿渋で染めて、縄を少し強く張って、ナワの延びを少なくするように乾燥させる。ナワは針金のようになる。イカヅノは品名チャンチャンボーといっていた。漁師達は名前のつけようがない時はわけの解らん事をチャンチャンボーというものである。この漁法は流し釣りで舳(木製に限っていた)を海底に届くようにして、流れを見て具合■よく調整して、ナワ立ちを良くする漁具は「イカガノ」という。これを渋染めの道糸につけ、左舷右舷へと一と縄■(たて)づつ二丁投入するが、これは二○~三○ヒロ位投げて遠くへととばす。遠くへ延ばす程、漁獲の成果が左右されるものである。「いかがの」が海底に届いたら、当て引きのシヤクリをしながら、時に急速に四~五ヒロ位手操って、誘いをかける生きた餌の如く見たイカが捕らえる。覚えてシャクリかける者もあり、当て引で引き掛けて揚げるものもあり、■で漁師は秘術を尽くして操業する。身肉が切れ易いので、はなれないようじわりじわりと上げる。大きいイカはスイタ玉で抄い取る。時々すみを吹きつけられるので慎重であった。当時は取れたイカは活かすことなく、イカの首根っ子を手でつまんで絞めるものであったが、寒中は手先がこごえて思うよう絞めることが困難であった。この時期は朝早く出漁して、午前九時頃までサゴシ、サワラ等のマギリ釣りをして、日が上るとイカ釣りに漁場へと急ぐ。

この漁撈法は北西から北より後南東の風となるが汐「のぼり」が大変であった。下り汐北よりの風でもなれば櫓でこぎながら汐風に向って行く。これが苦痛で改良された。スイシ帆になって、これは解消した。魚貝は変った。約百匁余の鉛を底魚の「こち」魚の形にして、帆を半びらき(風を帆の全体の半分位受ける)にして、船を少しずつ進めるが、これも個人によって秘術がある。道糸は針金の軟鋼線で、太さ二十三井~二十一井■位で水深の二~三倍位に延ばす。汐流及び風の強い時等はそれぞれの考えかたに秘術を尽して漁撈する。天気の都合や汐流の関係で美々津沖合に集団したり、川南町平田川沖合に集団して操業したりする。漁具は当浜の漁師が開発したものであるが、誰なのか秘密主義で不明である。だが、異色的に変った漁法が現れ、これを導入したのが黒川久太郎氏であるが、日南市外之浦、栄松の漁師から教えられたが、これまでは極秘で仲々教えてくれなかったものだったと述懐していた。これは全くこれまで鉛のギエ■とは違って、木製のエギで水イカ釣りに類似したもので、これを文子イカ釣りに改良されたもので、昭和二十二年頃のことである。終戦当時のことであり、これが今日までこの漁法はつづいている。このエギ(餌木)の材料は初め桐製であったが、後に木ササゲという木で、薪にもならぬものだが、木質は脂木で浮遊力もあり、吸水も強いものだったため一般に愛称されていた。これは仲々手に入るものではないが、南郷村の清水谷や坪谷辺りに多く産し、大丸川上流の川沿いに原生したものである。よく乾燥した木を選び、エビ型、魚型に作り(主として漁師の手製)、釣針(あゆかけ針)をつけ、エビが海底に泳いでゆく様を考えて、重り(鉛)胸に当る部分の位置に付ける。この重心の加減がお互いノウ・ハウであった。それで自分で研究が必要であり、自分で会得しなければならない。鋭いセンスを要したものである。漁場のポイントで漁獲の格差があったものだ。釣道具はスイシ帆船時代の針金の道糸で、操作法は全く変りはないが、イカツノが木製であるため、独特の「イカビシ」が考案され、水の抵抗を無くするため、その構造はそれぞれによって違いはするが、原理は同じである。百二十匁から百五十匁位のもので、大型船では百七八十匁位のもので、自分の船のクセを知りて船を進すませてゆくイカビシは長方形の細長く、これに一〇位の針金を尻頭に二十五cm~三〇cmのもの、尻を長く、頭になる方を短かくして、よりもどしを両方ともつける。長い方は四ヒロ~八ヒロ位のナイロンテグスを付け(八号~十二号位)、この先にイカヅノを付着し、短かい方は針金の道糸をつける。これらを海底に引きずりながらシヤクリのさそいをかけるもので、操作技術は従来とは変りないが息の長い漁撈法である。

次に「フグ掛け釣り」は、大正末期頃、橋本徳次郎氏がフグ掛け漁法を開発したものだが、それ以前に先住民の漁民達は早くからこれを始めていた。当時のことでテグス道具で釣っていたものだった。フグ釣り程むつかしい漁法はない。鋭いセンスが要するので、ベテランになるまでは相当の長い期間の体験がいる。本漁師でテグス釣具で漁撈することは苦手であった。青シバフグ(ギンフグ)は掛釣りで、女子供でも容易に■釣れることができる。これをキンフグになると仲々のものであったが、橋本氏は海底にぴったり沈ずめて、シヤクリ掛けていた。他の漁師は海底より一メートル位すかして当りを待っていた。でないと餌をとられる恐れであるからもあるが、フグの習性として彼は海底に魚体を逆さにして、汐水を吹き込んで、海底の餌をあさって移動するものを考え出して、二三手■後に皆に公開したもので、この人は大変技能的な人で、どんな魚を釣らしても大変上手であった。大酒飲みで困った人物でもあった。

オイルショックの頃から漁業法も変り、網漁が主体となって、漁場は一年毎にさびれてゆく。時代の流れとはいえ、いろいろ悪条件も重なり合うが、現在の漁業も深刻を増して、漁業不振の時代となった。このような時代は昔からあることで、大自然を相手の私共はその好転が来ることを願っているが、昔の漁師も苦しい時もあったもので、これを乗り越えて来たものだ。今日の私共がこの部落に在ることはと■親から子へといいつぎ、伝えられたことを■肝に銘じて努力せねばならぬものだと思い、ここにペンを止める。

田本建造

協力者

黒川忠次郎

黒川久太郎

児玉今朝吉

吉原 徳市

黒川 豊

近藤 政一

一政 秋義

石井三次郎