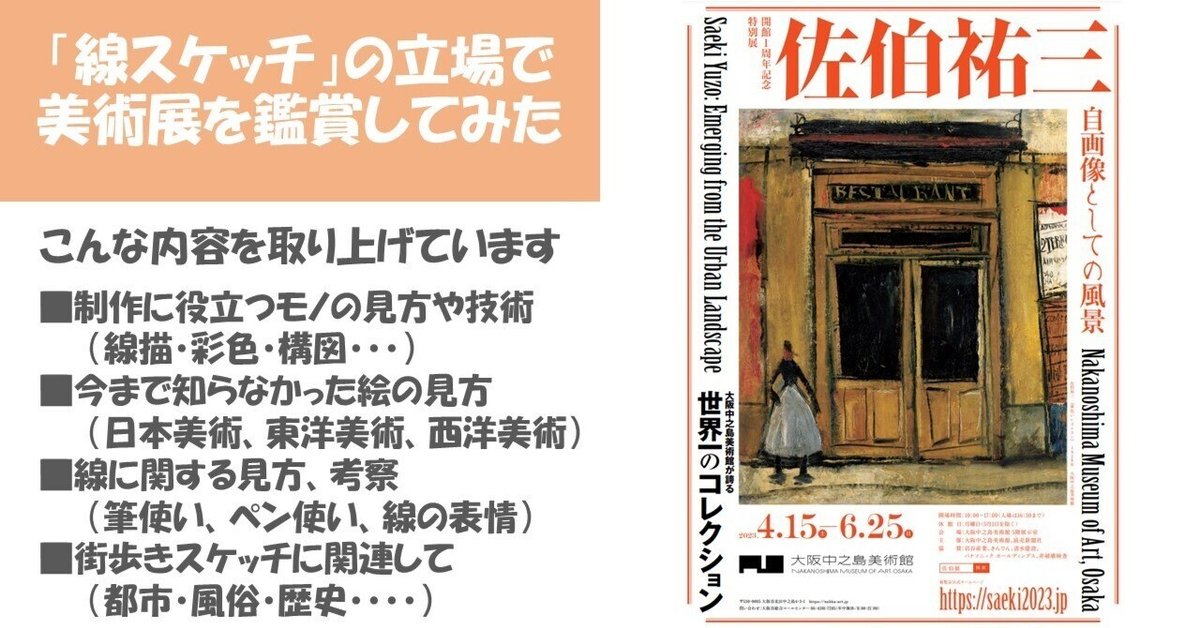

<佐伯祐三展>大阪中之島美術館:湿り気の無い日本風景画は「街歩きスケッチ」そのものだ。パリの都市画はゴッホではなく筆墨文化の遺伝子では?(その2)

記事(その1)から続きます(最終回です)。

(2)第1次および2次パリ滞在の風景画について

すでに、前記事(その1)の冒頭で、パリの都市風景についての全体感想を述べました。下に再掲します。

■パリの都市画は、その制作スピードとタッチからゴッホに比せられるが、事前に構図と配色が緻密に考えて描かれたゴッホの絵とは正反対だ。黒線の多用と即興感あふれる筆のタッチ、白の壁面と文字群を配した空間構成、楽しむかのような樹木の線描は、むしろ日本の水墨画、禅画、文人画の描き方であり、筆墨文化の遺伝子を感じる。

いきなり「ゴッホとは正反対だ」とか「筆墨文化の遺伝子」などと言われても読者は戸惑われるばかりかと思います。

以下、1924年からの第一次パリ滞在および1927年からの第二次パリ滞在で描いた風景画の感想をより理解いただけるよう順を追って述べていきます。

(1)1924年~1925年にかけての風景画について

まず、画風の変化をまとめます。

●第一次パリ風景では、1924年にはヴラマンクばりの遠景風景を描いた(図1)が、1925年のゴッホのオマージュである「オーヴェールの教会」以降、家屋の輪郭の黒い線と黒色の面が増え始め、絵全体が黒々としてくる(図2)。

●さらにユトリロの影響でパリの都市風景を描き始める。当初ユトリロの構図と同じ道路と建物が奥へ向かう遠近風景を描いていたが、徐々に建物の壁面が大きくなり、ついには遠近のない建物の正面描き、さらには壁そのものを描くに至る。その中で、壁に描かれた活字状のロゴ(文字)を描くことも始める。最後には壁に貼られた広告の文字そのものもモチーフへ(図4)

●壁の面積が大きく、画面が黒々とするに従って、生の白い絵具で塗られた白壁が効果的に配置され、墨絵の中の余白のように見えてくる。

上に述べた画風の変化の流れは、展覧会の解説にも記されているので特に目新しいことはありません。しかし後述の第2次パリの風景画での私の感想に繋がるので、あえてここで記しました。

さて、あらためて1924年の遠景風景を見ると、上から眺めた折り重なる住宅と屋根の描写です。前記事(その1)で指摘したように、同じ構図を帰国後の「下落合風景」に適用していることが分かります。

一方、パリの都市風景ではユトリロの構図から脱して、1927年以降に顕在化する奥行きの無い平面構図と広告のロゴへのこだわりがはっきりしていきます。ついには、壁一面に貼られた広告の文字群という第二次パリの都市風景の主要モチーフを見出しています。

彩色については、もともと渡欧以前から佐伯祐三は白を多用していましたが、パリにおいても絵が黒々とするにつれ、白がより目立つようになり、意識的に使っているように思われます。そのことは、すでに前記事で「下落合風景」における白の使い方でも述べました。

ただし、せっかく新たに見出したパリの都市風景のモチーフを、帰国後東京の風景になぜ適用しなかったのか理由が分かりません。

(2)1927年以降晩年の風景画について

1927年以降の画風の変化を、画風別の画像例として示しました。その際、画風の変化の要約をキャプションに記しました。

一気に引かれた長い線描が分かる例 右:「カフェ・タバ」部分

上の画像順に画風変化を下記に示します。

●第一次パリ滞在で描き始めた、ユトリロ風の遠近のあるパリの都市風景は、ますます建物が占める面積が広くなり、空に接する建物上部の漆黒の太い輪郭線が目立つようになる。その線は、迷いなく一気に引かれている。また必ず壁面の文字や広告の文字が入り、前者のロゴは歪み始め、広告の文字は線が躍るように描かれるようになった(図5)。

●ついには、奥行きや空が無くなり、壁と広告の文字群が画面一面の構成となる。壁のロゴは崩され、広告の文字は乱舞する(図6)。

●室内を描いても、自由自在な筆運びで机・椅子や調度品、窓などを黒や白の線で描かれる(図7)。これらの線はとてもリズミカルで佐伯が心踊る気持ちで描いた様子が見える。

●パリの街路樹風景では、無数の枯れ枝が絡み合いもつれる様が、やはり躍るような線で描かれる((図8)の真ん中の部分図)。また作品《カフェ・タバ》の部分図では、日除けシートの一気に引かれた輪郭線と、踊るような文字の線、さらに遠くの樹木の枝のしなる線が、佐伯がパリ風景で目指している描き方をよく表している。

●一方(図9)では、塔のある建物の全体を描いているが、その輪郭線は、白い壁面を強調するかのように幅広の線で描かれ、立体感よりも平面性を強く押し出す表現になっている。

●最終的には家も平面、あるいは家の正面扉だけの、完全に平面だけで構成された絵を描くようになる(図10)。

以上、1927年以降の画風の変化をまとめましたが、1925年の第一次パリ滞在の時と同様、誰が見ても気が付く画風の変化です。

■作品から受ける「線のよろこび」

ここで私が注目したいのは、油彩にも関わらず、一気に太く伸びやかに引かれた輪郭線と踊るように引かれた広告の文字群や街路樹の枯れ枝の細い線です。

おそらく読者は思われるでしょう。「フォービズムに影響を受けた佐伯が、輪郭線を描いたり黒い線を多用するのは何ら不思議ではない、特に注目することでもなく、普通の事だ」と。

確かに、フォービズムの画家は黒の輪郭線を描くのは普通の事です。例えば今思い出すだけでも、ヴラマンク、マチス、ルオーなど代表的な画家達の作品のほとんどすべてに黒の輪郭線が描かれています。ルオーに至ってはよく知られた人物像だけでなく風景画も含め幅広の黒い線のオンパレードです(図10)。

画像は、2023年のマチス展、2017年のヴラマンク展、2015、2018年のルオー展の各チラシから抜粋した。

しかし、私がこれらフォービズムの画家達、さらにはさかのぼって、黒の線を描いたマネや印象派の画家達と決定的に違うと思うのは、佐伯の線からは即興性による自在な筆の動きと「線のよろこび」を感じることです。

■絵画画面の平面構造への指向

以上の線の特徴に加えて、もう一つ注目したいのは、扉の正面描きの絵に見られる、佐伯が最終的に描いた完全に平面的な絵画空間です。ここまでくると、もはや黒い線で色面区画されたモンドリアンの抽象絵画の空間に近づきます。

以上から私の結論を述べます。

■即興性と自在な筆の動き、線のよろこび、そして平面空間構成は室町以降に培った日本の筆墨文化(水墨画、禅画、人文画、琳派)の特徴そのものである。佐伯がパリ風景の独自な描き方を模索する中で最終的に到達した描き方は、佐伯の中にある日本の筆墨文化の遺伝子の無意識になせる結果だと考える。

「日本の筆墨文化の遺伝子」ときいて、いかに何でも突飛すぎでは?と思われるかも知れません。なぜそのような考えにいたったのか、その理由をもう少し補足説明してみます。

まず線についてですが、上の結論に達してから、少し心配になり、印象派やフォービズム画家達の輪郭線が佐伯の輪郭線と違うかどうか作品を調べてみました。

例えばヴラマンクの輪郭線は、たまに伸びやかな線をみせるときもありますが、筆の動きを楽しむような線はありません。線を意識するのではなく絵画をどう表現しようか考えぬいてから筆を動かしているように見えます。他の印象派の画家やマチス、ルオーの線も同じです。

また伸びやかな線で有名なロートレックですが、それが云えるのはリトグラフの作品であり、油絵の輪郭線は一気に描いておらず伸びやかな線ではありません。

おそらく、油絵具では水墨画のように自在に線を引くことができないのでしょう。あるいはもともと西欧ではキャンバスへの油彩はあくまでペインティングであありドローイングという意識がないのかもしれません。ですから即興性はもちろん感じることはありません。

基本的に西欧の画家は、画面構成をよく考えて画家が画面を支配するのに対し、佐伯の場合は先に死期が迫ってきている自覚から、ある種の一発勝負、水墨の持つ即興的な側面が出てきたのではないでしょうか。

なお印象派やフォービズムの画家達の名誉のために言いますが、彼らの素描の線はいずれも素晴らしいものがあります。上述の内容は油彩作品に対して述べたものだということを一言断ります。

一方、佐伯の絵(図6)(図8)に示した広告の文字群の線や、(図8)の枯れ枝の線、(図7)の室内で描かれた線の表情は、江戸時代の文人画、例えば池大雅や与謝蕪村の絵に見られるそれにとても似ています。

私が佐伯の線と同じと感じた池大雅の絵を今探しても出てこないので、ここでは蕪村の《十宜図》、《若竹図》の例を示します。樹木の輪郭線や葉のリズミカルな線描をご覧ください。

与謝 蕪村 よさ ぶそん Yosa Buson 1716–1784

— 日本美術史bot - Japanese Art History bot (@NihonBijutsushi) July 7, 2023

十宜図《宜暁図 ぎぎょうず》《宜春図 ぎしゅんず》

1771年・18世紀・江戸時代

紙本墨画淡彩・10図のうちの2図

神奈川・川端康成記念会 pic.twitter.com/JUIegahbG0

また幅広の、かすれも含んで引かれた佐伯の輪郭線は、「白隠」の墨跡や禅画の線と同じ性質のものです。

次に佐伯の徹底した画面の平面構成についてですが、もともと装飾性と平面性は、西欧の美術評論家によりジャポニスムの議論の中で日本の絵の特徴の一つだと指摘されています。

通常は、琳派の作品が思い浮かびますが、日本の水墨画においても、その平面空間の構成が、本家の中国水墨画にはない特徴であることを最近知りました。室町水墨山水の空間構成については、下記の記事にて紹介しました。ご興味のある方はご覧ください。

さて、以上述べてきたことを念頭に置きながら、佐伯のパリの都市風景の作品をじっと見つめていると、その黒線と白い壁面、そして広告の文字群が描かれた絵が、書画同一の、余白を含む一幅の水墨画に見えてきたのですがそれは幻想なのでしょうか。

私は死期が迫っていることを知った佐伯が、パリの都市風景を死ぬ前に数多く描き続けるためには、描く場所が決まるやいなや絵筆をとり、あたかもスケッチをするようにすばやく描かざるをえなかったと思います。そのような特殊な状況で、潜んでいた筆墨文化の遺伝子が無意識のうちに出てきたのだと思うのです。

なお、私が上述した「筆墨文化の遺伝子」については、あてずっぽうでいっているのではないことは次の私の日々の実感からも言えます。

私のインスタグラムでは、各国の(ペン)スケッチ画家からフォローを貰っています。彼らの絵を眺めていて気が付いたのは、韓国、中国、台湾、ベトナム、シンガポールの旧中華圏の国々と、インドネシア、インドの他のアジア、中東の国々、そして欧米各国で、個人の差はもちろん大きいのですが、旧中華圏の国々の作品には、あきらかに共通の筆墨文化の背景があることです。毎日彼らの絵を見るたびに、どれだけその遺伝子が強いのか実感しています。いつかこのことについては記事にしたいと思います。

■はたして佐伯の絵はゴッホの絵に影響を受けたのか?

展覧会では、もう一点感じたことがあるので、最後に書き添えます。

佐伯祐三は夭折したにも関わらず多作で、早描きだったことが知られています。その理由として佐伯祐三はゴッホにあこがれていたからとされています。

画風はヴラマンクを踏襲していますが、素早いタッチからくる印象や、晩年の何かに取りつかれたように描く姿勢からゴッホのようだと感じるのは無理がありません。実際「ゴッホの手紙」を読むまでは私もこの意見に同意したと思います。

しかし現在、私はまったく逆の見方をしたいと思います。むしろゴッホと佐伯は正反対の位置にあると。その理由を以下にまとめます。

●一般にゴッホは「炎の人」という映画のタイトルにあるように、情熱に任せて筆を動かし、最後は狂ったように描き続けたと見られているが、弟のテオや仲間の画家に宛てた「ゴッホの手紙」を読むとまったく正反対の像が浮かび上がる。

すなわち生来勉強家で読書家、語学も母国語以外に英語、フランス語が堪能、絵を描くにあたっては理論家で、科学者、技術者のよう、もちろん聖職者をめざしていたので思想家、哲学者の要素もある。

油彩は仕上げるスピードは早いが、描く前に緻密に考えぬいた素描を描いている。その素描はペンで油彩を描く時の筆のタッチを示しているばかりか、どの位置に何色を置くか素描の段階で画面上の全ての配色を指定しており、手紙でテオや画家仲間にどのような油彩を描く予定なのか、その計画を詳しく説明していることからもそれが分かる。

●ゴッホのタッチは、短い筆の線による「筆触分割」であり、佐伯のそれとは異なる。佐伯が事前に緻密な素描を描いているとは思われず、あたかも、素描を描くように筆を動かして直接描いており、大きな筆の動きとその速度はむしろ現場で描きながら考える即興性を感じる。

上に述べた、ゴッホが油彩を描く時に事前にいかに緻密な計画とそれに基づく素描を描いたのかに関心のある方は、すでに下記の記事を投稿していますのでお読みください。

ゴッホは手紙の中で、「日本の画家のようにすばやく描きたい」と繰り返し述べています。しかし、それはできなかったとも自ら述べています。ですからもし仮にゴッホが佐伯の絵を見たならば、逆に佐伯をうらやましいと思ったのではないでしょうか。

(おしまい)

前回の記事(その1)を下に示します。