<ヴァロットン 黒と白展> やはり行くことにしました:黒と白はどこから? 肖像画における引き算について その1

はじめに

やはり行くことにしました

現在、執筆中のNoteの千葉市美術館の新版画展訪問記で、エミール・オルリック紹介の記事を書きました。

その中で「閑話休題:ヴァロットンと私」と名付けた節を設け、8年前に訪れた三菱一号館美術館で行われた「ヴァロットン 冷たい炎の画家」展で見たヴァロットンの版画について述べました。加えて、その展覧会で版画を十分見たので、表題の美術展に行くかどうか迷っているとも書きました。

結局迷った末に12月の半ば過ぎに行くことにしたのです。結果は「行ってよかった」です。

出典:wikimedia commons , public domain

この記事では、ヴァロットンの版画について新たに気づいたこと、「線スケッチ」に役立つ内容について書くことにします。(なお現在、千葉市美術館の「新版画展」について連載中ですが、ヴァロットン展を先に書くことにします。)

(1)全体についての感想

まず「線スケッチ」に限ることにせず全体の感想をまとめます。

1)人物描写について

●1,2の例外を除き、作者は数mの高さからの俯瞰構図を採用してい

る。ゴッホが指摘しているように、日本の絵の特徴である。

●群衆の人物の姿勢描写が巧みである。動きを感じる(強い遠近表現)

●顔の表情が豊かである。一人一人についておろそかにしていない。

●子供の描写が面白い。特に小さな〇で表す目の表現。後年のバンド・

デシネ作品「タンタンの冒険」の作者エルジェに影響を与えたか?

●群衆描写と豊かな顔の表情描写は、日本の絵巻などの人物描写と比べる

必要がある。その影響も含めて。

●「アンティミテ」はじっくり見れば見るほど心理描写表現に魅せられ

る。同時期の「楽器」の連作も含めて、見ごたえのある作品群。

2)日本の絵の影響に関連して(黒と白の表現を除く)

●浮世絵と同じ雨の表現が多い。ゴッホの影響か?

●太陽の陽光の描写が多い。放射状の光線表現。

●鈴木春信と同じく、夜空を黒ベタ塗り(月、星は描く)にするだけでな

く青空も黒ベタ塗りで表現(ユングフラウ) ゴッホの影響か?

●すやり霞と同じ表現がある(ユングフラウ)

3)黒ベタ塗り(黒地)と白地の表現について

●黒ベタ、黒と白との地の対比はヴァロットンの発案か? ビアズリーの

影響は? 遡って着物、鈴木春信の浮世絵の影響は?

●群衆を全身「白」の人物と黒の人物で表現すること。日本の白描画との

関連は?

4)肖像画における線描の表現の変遷

●初期は、西洋絵画の伝統に従い、陰影による立体表現だったのが、木版

画を制作するにつれて、どんどん陰影や余計な線を引いていき、最小限

の線で人物を表すようになった。本美術展では如実にその変遷を見るこ

とが出来た。

全体感想のまとめ:

上述のように、随所にジャポニスムや他の作家の影響を見ることができるが、ヴァロットン自身がとりあげたモチーフは独自で、そのための線描と黒と白の活かし方は独創に溢れている。従って、ジャポニスムや他の作家の影響があるからと云って作家の価値を下げることにはならない。その作品からは感動を受けただけでなく線スケッチの作画の上で多くの刺激を受けた。

以下、具体的な作品を示して補足説明をします。

1)人物描写について

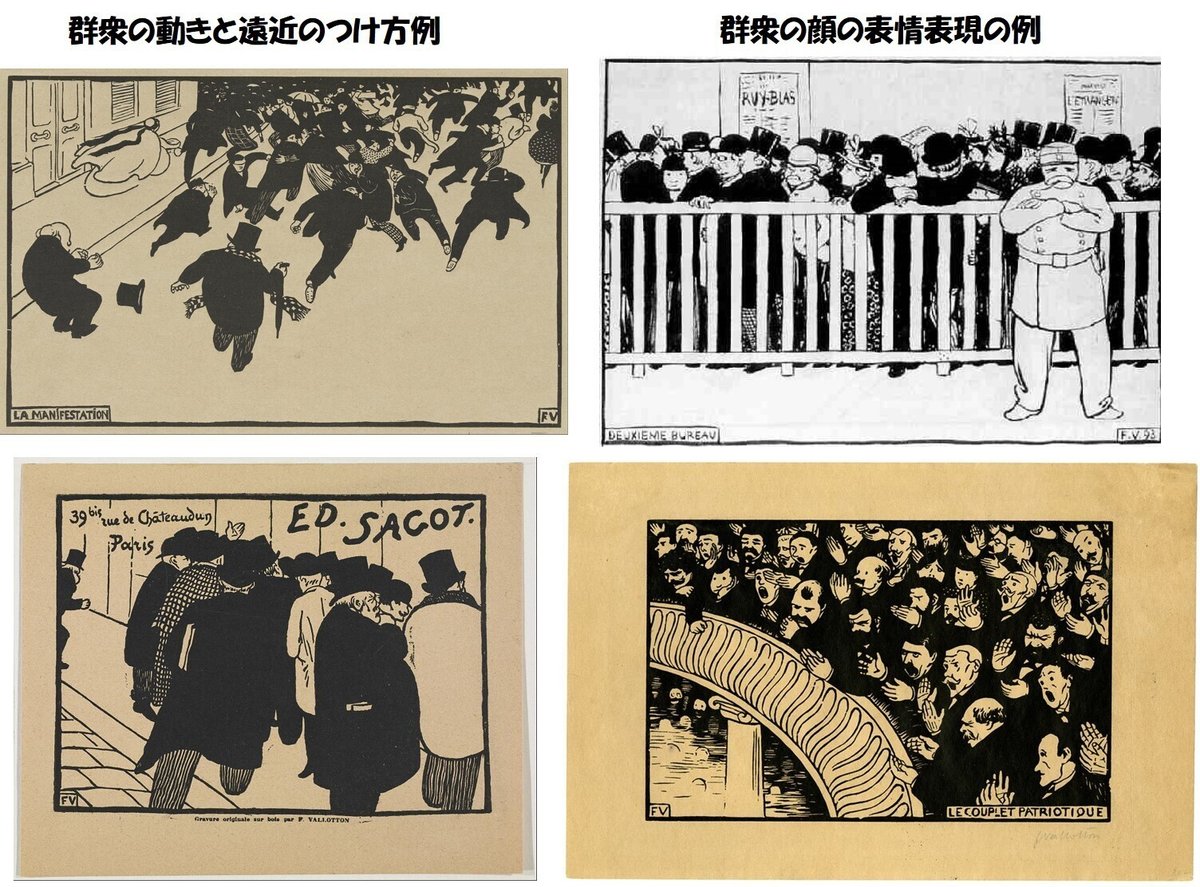

まず群衆の各人物表現を以下に代表例を示します。

出典:全て wikimedia commons, Public domain

図1に示すように、右上の作品を除き、俯瞰構図を採用しています。遠方の群衆を描くには、必然的に俯瞰構図を採用せざるを得ませんが、結果的に日本の絵画と同じ俯瞰構図になっています。

左2枚の作品では、人物の動きを強調するために、足元に目が行くような工夫がされています。一つは、頭から足元にかけて強く遠近をかけていること、走る姿勢も歩幅を広くとり前傾姿勢を強く強調することにより、群衆全体の動きが見るものに迫ってきます。

この西欧式遠近強調は、この後バンドデシネを通じて、日本の漫画の、強い遠近を強調した表現に影響を与えたのではないかと思うのは少し飛躍しすぎでしょうか?

さらに、図1の右側2枚に示すように、ヴァロットンは実に多様な顔の表情を描いています。

しかし、以前読んだ山口晃氏の著書「へんな日本美術史」の中で、氏は顔の表情の描写は、昔から日本の画家の方が西洋の画家よりもよほどうまかったと言い切っていたのに驚いた記憶があります。

山口氏が云っているのは日本の古い絵巻物、例えば「鳥獣人物戯画」、「伴大納言絵巻」、「信貴山縁起絵巻」など古い時代のものです。

伴大納言絵詞(左4枚)、鳥獣人物戯画(右上)、信貴山縁起絵巻(右中、右下)

出典:wikimedia commons, public domain

念のため調べると、ルネサンス以前、以後の西洋絵画の人物の表情は確かに表情に乏しい。人物群像といえば思い浮かぶあのブリューゲル(父)でさへ、その顔は表情はありますが、意外に変化に富んでおらずおとなしめです。

しかし、当時の画家の名誉のために付け加えますが、画家に表情豊かな顔を描く能力がなかったのではなく、おそらく発注者(パトロン)が、劇的な顔の表情を許さなかったためではないでしょうか。

それに比して、ヴァロットンが描く群衆の顔はとても表情豊かで、西洋の伝統から逸脱しており、より漫画に近いものを感じます。

次に子供の絵を示します。

出典:共にwikimedia commons, public domain

これらの子供の眼に注目ください。小さい点や、小さな白い円だけで表した表現は独特です。私はすぐに、エルジェ作「タンタンの冒険」のタンタンや出てくる大人たちの眼を思い出しました。

このような眼の描き方は日本の絵には見られず、ヴァロットンが独自に作り出した表現のようです。これらは後年エルジェに影響を与えた可能性があると思います(未だに、著作権が保護されているのか、「タンタンの冒険」のフリーの画像が見当たらないので、画像をお示しできませんが、画像検索をして確かめていただきたく)

さて、この項の最後として「アンティミテ」「楽器」の一連の作品を紹介します。

出典:全てwikimedia commons, pubulic domain

出典:全て wikimedia commons, public domain

以上の連作は、私が云うまでもなく、ヴァロットン木版画の行きついた最終到達点にある作品群だと思います。

中でも「アンティミテ」は、まるで短編小説を読むような感じを受けます。その心理描写はすばらしく、西洋ならではのモティーフで、我が国の浮世絵ではなしえなかったものです。

次回、その2では、ジャポニスムの影響と、いよいよ「黒ベタ」「黒と白」についての感想に進みます。

(その2 に続く)